魔境アラザルド14 闇の炎①

第一部 五王君

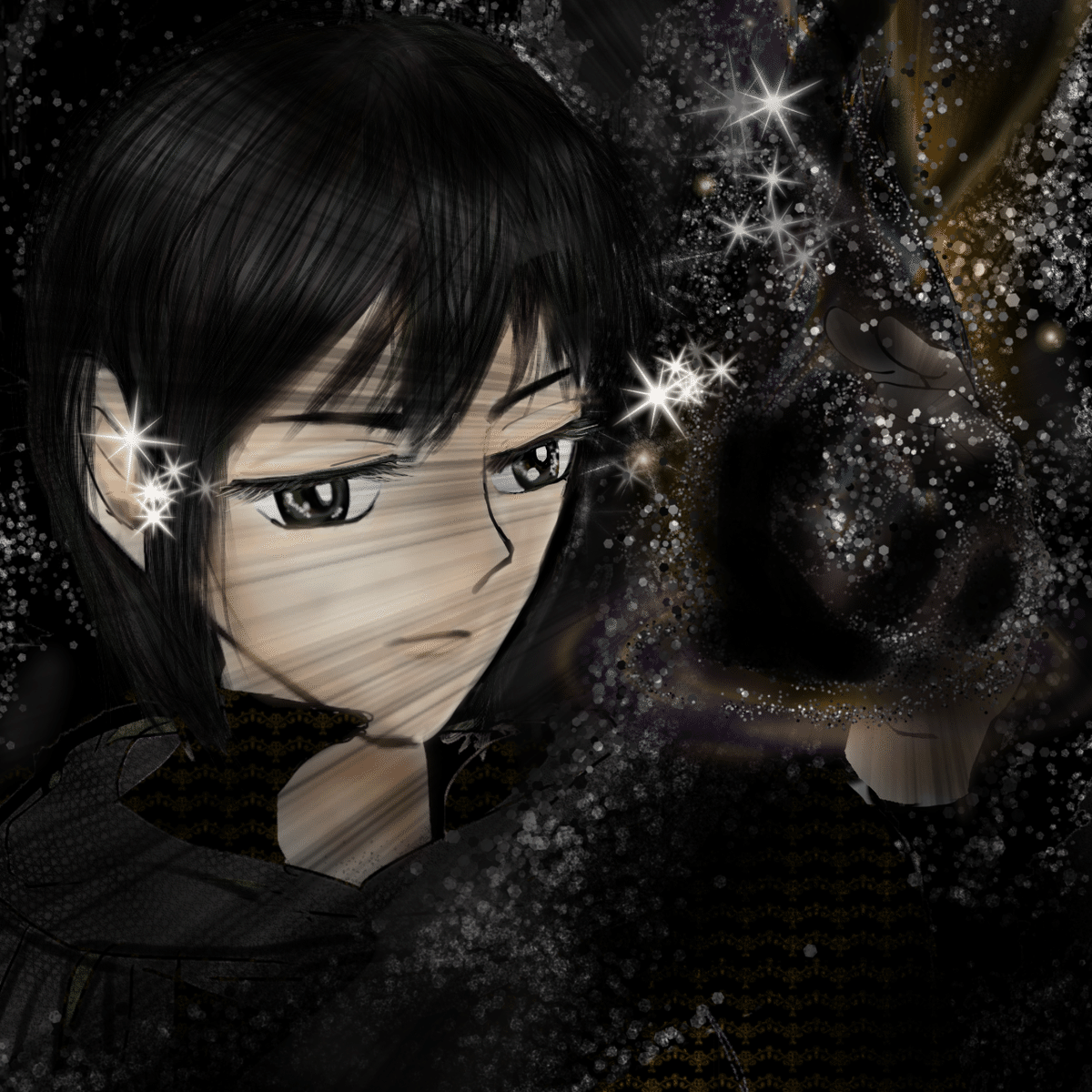

四章 闇の炎

1

或る駱駝の隊商が、砂に埋もれかけている或る一つの遺体を見つけた。

その遺体は、灼熱の砂漠に焼かれたせいか、既に長い黒髪がわずかに残るだけの白骨だったのだが…。

その白骨には、何箇所も針で穴を開けたような跡があった。

頭蓋骨の耳の辺りや、足の甲、手の甲、肋骨、肩甲骨や大腿骨、よく見ると骨盤にもあったという。

隊商たちは、ざわついた。

呪術による不吉な死を思わせたからだ。

彼らは守護の呪文を呟きながら、その後の旅の無事を祈った。

ふと、窓の外に不穏な気配を感じた彼は椅子から腰を上げた。

読みかけの古書を閉じ、窓辺に寄ると、そこに1つの陽炎が浮かんでいた。

時刻は太陽が落ちて間もない、夕から夜への狭間で、浮かんでいるのは大きな黒い翼を宿した黒血嵐馬だった。

その背には、見覚えのある1人の魔人が跨っていた。

「……なにか用でも?」

窓を開けると、夕方の風がふわりと涼やかにうなじを駆けた。

彼は小さく息を吐き、沈黙の凝視を続ける陽炎の主に、仕方なく声をかけてやった。

「…大有りだよ。やっと、捕まえた!」

陽炎の魔人は、怒りを露わに言い放つ。

「お前、リュイネーラはどこに隠してやがる」

「…ああ、リュイネーラか。恐らくお前の構っている娘の母親なんだろう? そして、これはもう判明しているが、ベレトンの姪だ。会わせてやるのは構わない。リュイネーラも会いたいだろうからな」

「だったら、とっとと出せよ。女を」

「…せっかちだな。どこにいるんだ。本体のお前自身は」

「今は、オルハルの西、シュフエだよ」

「へえ。頑張ったな…お前にしては。ベレトンにたどり着いたのは褒めてやるよ。そして、やつの記憶が戻ったということなんだろう?」

すべてを察したように、彼は言う。

「偉そうに、言ってんじゃねーよ!」

相手は苛立ちを隠さず、感心する彼に怒鳴る。

「はは、悪かった…でも、俺のほうが、お前より数ヶ月だが先に生まれているはずだ。少しは年上らしくしてもいいんじゃないか?」

「年上? 馬鹿が。998年も生きてて…そんな半年にも満たない年月なんか、関係ねーだろうが」

「…まあな」

琥珀色の瞳を軽く伏せて、彼は苦笑いを浮かべる。

「…ところで、お前さ。風刃は、“掌の上”だったのか?」

黒髪黒眼の男は、唐突に問うてきた。

彼は視線を上げる。

「…ああ、そうだな。難しくはなかったな…なぜそんなことを訊く?」

「べつに。ただ感想を聞いてみたかっただけだ。あいつは『王君』の価値を下げまくってきた女…最後まで下げてくれたな、と思ってよ」

「お前、『王君』なんて呼ばれたくないんじゃなかったのか?」

「…呼ばれたくねーよ。昔から、今だって」

「…ふーん」

「てめえも、だろーが!」

「…まあな」

「…『王君』にならないのか? 妹が喜ぶだろうに」

陽炎の男は、彼をからかう。

彼は唇を歪め、面白くもなさそうに声を低めた。

「……勧誘に来たわけじゃないだろう? リュイネーラは後で連れて行く。もう、帰れよ」

「ああ、帰るよ。絶対連れてこいよ、明日中に」

「分かったよ」

「ふん……相変わらずだな、お前も」

それだけ言い残して、相手は消えた。

更け始めた夜の霧に紛れ、わざとらしく黒馬を操って…まさに『王君』ぶっての格好をつけた登場ではないかと思う。

「どうかなさったのですか?」

ちょうど、リュイネーラが扉を開けて書斎に入ってきた。窓辺にいる彼に首を傾げて問いかける。

「…ベレトンと、お前の娘が、お前を探しているらしい。明日、会う段取りをした。会うだろう?」

「伯父さまと、マリュネーラが…? 共にいるのですか?」

「どうやら、そのようだ」

「そうですか。…2人とも元気なのですね、良かったこと」

リュイネーラは涙ぐみ、彼に深く頭を下げた。

「ありがとうございます。本当に…」

「…明日は、2人を助けた奴も一緒にいる。そいつにも礼を言ってやってくれ」

「畏まりました。お名前は、なんと?」

「エリンフィルトだ」

「え…エリンフィルト…さま、ですか。え、それって、もしや…」

リュイネーラは驚きを隠せず、言いかける。

だが、それを制するように、彼は口を挟んだ。

「エリンフィルトでいい。あいつも、それでいいと言っている」

「…あ…はい…」

「もう休め。昼前には出かける。今、3人はシュフエの村にいるらしい」

そう言って、彼は書斎の椅子に腰掛け直し、また古書を開いた。リュイネーラはそれを覗き込んで見たことがあるが、古い文字らしく難解で読むことができなかった。

この世界の文字は、約300年ほど前に起きた『世界言語統一運動』の影響で、かなり簡易化されつつあった。そのため古い文字は廃れつつあるが、まだ話し言葉のほうは各地方で多く残っている。これが統一されることは不可能なのではないかと言われている。

ただ、文字の普及により、日常会話は変わらないものの、公式の場では統一言語が一般化されてきていた。

ゆえに、リュイネーラは故郷の古い文字が全く理解不能というわけではないが、忘れてしまった言葉も多い。彼女からすると、新しい統一言語のほうが理解できるのだった。

しかし、この長命な強魔人である彼にしてみれば、古い文字のほうが馴染みがあり、統一言語のほうが読みにくいのかもしれなかった。

自分に与えられている部屋に戻ったリュイネーラは、大きく息を吐き出した。

「ああ、マリュネーラ…。あれから3年経つというから少しは大人っぽくなったかしらね。愛するアムルスはどうしているのか…明日確かめましょう」

これからのことは、それから決めればいい。

リュイネーラは寝台に寝転び、白い絹地の張られた高い天蓋をしばらくジッと見つめていたが、やがて睡魔に意識を吸い取られ、眠りについた。

シュフエの村の宿泊所に戻ったエリンフィルトは、待っていたベレトンとマリュネーラの顔を無言で見つめた後、ふっと息を吐き出した。

「案の定だ」

それを聞いたベレトンは、ほっとしたように表情を緩めた。

「生きているのですね、姪は…」

「ああ」

「良かった。本当に…良かった」

ベレトンは、うんうんと噛み締めるように1人頷いた。

「明日のうちに、夢漠のやつが一緒にこちらに連れてくる。…これで一件落着だな、マリュ」

「そうだね。ようやくお母さんに会えるんだ!」

マリュネーラは深い緑色の瞳を見開き、声を弾ませた。

「そういうことだ。…あーあぁ! 俺は、やっと、お前という、大きなお荷物を肩から下ろせるってわけだ!」

大きく両腕を上に伸ばして、伸びをしながら、エリンフィルトは呼気と共に吐き捨てる。

「ありがとね。エリン、本当にありがとう!」

マリュネーラが涙を浮かべて感謝するのを、エリンフィルトは、ただ無言で頷いて聞いた。

「エリンフィルトさま。私からも感謝の意を。はぐれはぐれになって2度と会えない可能性も高かった我々血族の再会にご尽力をいただきまして、誠に、誠に! ありがとうございました…!」

深々と頭を下げ、ベレトンも御礼を述べる。

「…まだ会ってないだろ。会えてから、言え」

エリンフィルトはそう言って、隣の部屋を移った。ベレトンとマリュネーラは肩を寄せ合って何かを話している。

明日、リュイネーラに会ったら、どんな話をしようかなど相談しているのかもしれない。

マリュネーラは、父親アムルス・プトラの死を母親に告げなければならなかった。それはとても重い任務である。慎重に切り出さねばならないだろう。

「大丈夫かな、お母さん。お父さんのこと、あんなに大好きだったのに…」

心配する姪の娘を、ベレトンは励ます。

「率直に言うしかあるまい。『幻影騎馬団』にやられたのだ。辛いだろうが、納得はするだろう」

「そうだね…」

マリュネーラは、長い溜息を吐いた。

なんとは無しに、窓を開けてみる。

もう、すっかり夜になっていた。

周囲は静かでまばらな民家の窓からも暖かそうな灯が見える。

夜風は冷たかったが、彼はしばらくそれを浴びて冷えていく自分の身体の感覚を味わった。

遠くかすれた記憶の片隅に残る故郷。

アラザルド・ファライア原魔境。

太古の昔に顕在したと謂れる大魔神アラザルドが建てた魔境の1つとされる。

強魔人が生み出した魔境の主人は、その強魔人本人であるが、それ以外の魔境…魔境主がいない魔境を“原魔境”と呼ぶ。

そもそもが、魔力を帯びた地帯を指し、それは世界に無数に点在する。魔力の強度はそれぞれの土地で異なるが、強魔人の多くは、魔力の強度の高い“原魔境”の出身者だった。

一般の村や町の中にも“原魔境”はある。

ただ比較的魔力の磁場が弱く、魔境というよりは、やはり土地柄により栄えている自治地域だ。

彼の生まれたアラザルド・ファライア原魔境には、“強魔人”と呼ばれるほどの強い魔人はいなかった。つまり、それほど強い魔力磁場ではないのだろう。

彼は生まれて間もなく、黒い炎を発現させて、まず自分の誕生した産屋を燃やし、母親を焼死させたと聞かされていた。

父親のことは、聞いたことがない。あの郷でその辺の事情を知る者がいなかっただけだと思われるが、それらの要素も加わり、彼は郷の人々から忌むべき者として扱われていた。

ゆえに、「悪魔の子」と称されたのも必然だ。

「あの阿婆擦れの娼婦、“悪魔”とだって寝るような女だったからな」

やがて、彼はその娼婦の女の兄だという男に引き取られた。男は郷の外れの鬱蒼とした森の中に、1人で住んでいた。木こりだったと思う。彼に「エリンフィルト」と名付けたのも、その伯父にあたる男だった。

寡黙な男で、殆ど喋らなかった。

ゆえに、幼児の彼が発語するのも普通の子供より遅く、それで馬鹿にされたり、変人扱いされることもあった。

しかし、彼は伯父のことは嫌いではなかった。

理不尽な暴力や暴言を吐かれることもなく、彼の好きにさせてくれたからだ。

放っておかれている…とも言えなくもないが、食事は用意してくれたし、何か言われて傷つけられるよりもましだった。

「お前のことを、“悪魔の子”だとか言う奴のことなど気にするな。勝手に怖がらせておけばいい」

彼が1人でこんなふうに窓を開けて風に当たっていると、部屋の奥から不意に近づいてきて、そんなことを言うこともあった。

「プラウスト…だったかな」

その伯父の顔はもう定かではない。ただ名前はそんな感じだったと思う。

ただその伯父も、彼が10代のうちに亡くなった。その亡くなる寸前に言われた言葉は鮮明に覚えていた。

「エリンフィルト、お前は大魔神アラザルドの末裔…絶大なる強魔人の血筋の生き残りだ。忘れるな。これは俺の戯言ではない、俺が死んだらこんな辺境の、偏見の塊のような郷など捨てて、中央に巨大な魔境を作れ。お前には、その力がある」

その頃から、確かに自分のうちに強大な何かが燻っているのを感じてはいた。

それを、解き放てと言われているのだと思った。

伯父が死ぬと、彼はその遺言のとおり、別れの挨拶も無しにアラザルド・ファライア原魔境を離れて、外の世界に飛び出した。

そうして、アルーウェン大樹海の存在を知り、そこに蔓延っていた膨大な数の様々な魔物たちを制圧し、大魔境を築いた。

アルーウェン魔境。

彼はその広大な魔境の魔境主となり、遂には5人の他を超越した強魔人にのみ与えられる称号『五王君』の1人に列せられ、やがて世界最強と云われるようになった。

黒い闇の炎を操る『黒炎君』と、呼ばれるようになった。

自然の摂理さえも覆せる強大な魔力を自在に扱う自分にとって、世の中のことなどすべてつまらぬ些事だ。

だが、些事だからといって、面白がることを忘れてしまったら、生きることの理由が、意味が、損なわれてしまう。

だから、彼は時々何となく独り、夜風に浸る。

この肉体というもので「感じる」ことを忘れないために…今日も。

マリュネーラとのひと時も、もうすぐ終わる。

それも、また彼の多彩な人生の小さな一つの色となるのだろう。

一つの…。

シュフエの村にも、赤蜻蛉が飛び交う。

木の葉は黄色く、涼しさの増す秋を照らし出すように濃く色づき始めていた。

朝霧がまだ消え切らぬ午前、夜半に雨を降らせた雲が流れ去り、太陽が水溜まりに顔を覗かせ、己れを誇示するかのように燦々と輝き、水を気化する。痩せた水溜まりは浅い底をだんだんと晒し始め、干上がっていく。

ジルヴィードはいつもの旅人の姿で、村に入った。その横には、白いマントとフードを目深に被った連れがいた。

彼は、村長のナズリアを訪問し、とりあえず風魔の災厄は遠ざけたことを知らせた。

そして、数日前から逗留している黒髪の魔人たちの元へと案内してもらった。

「来たか」

出迎えたのは、いつものようにぞんざいな態度しかとれぬ不器用な男だった。男は、笑いもせず、ジルヴィードの連れてきた女をじろじろと無遠慮に視線の舌で舐め回す。

「リュイネーラだな?」

彼は強い口調で問いただす。

連れの女は、しっとりとした仕草でフードを脱ぐと、こくりと確かに頷き、軽く片膝を折った。

「…はい。私の名は、リュイネーラ。リュイネーラ・プトラでございます」

焦げ茶色の髪、薄い緑色の瞳…。

ベレトンとよく似ていた。

それは、マリュネーラとも似ているということであり、顔立ちの細部まで酷似していた。

「エリンフィルトさまでいらっしゃいますか?」

「そうだが?」

自分の名前が呼ばれたことに、少々の動揺があったが、どうせジルヴィードから聞いたのだろうと彼女の傍らの浅黒い肌の旅人の姿に化けた男を、ちらりと見る。

「この度は、娘をここまでお導きいただき、誠に有難うございました。お礼の言葉もございません」

リュイネーラは、深々と頭を下げた。

「べつに、構わねーよ。そんなに大変なこともなかった。こいつが、姿を晦ましてなければ、もっと早く会わせられたのによ!」

エリンフィルトは、ジルヴィードを指差して文句をつけた。

ジルヴィードは苦笑いを浮かべる。

「もう、前置きはいいだろう? そっちもさっさと対面させてやれよ」

「ふん。言われなくても…。マリュ、ベレトン! もういいぞ!」

彼の声に乗じて、2人の影が扉の向こうから現れた。

【文末コラム 14 】四章です。

ここまで、お読みいただきまして、いつも誠にありがとうございます。

先月はお休みさせていただきましたが、いよいよ四章「闇の炎」が始まりました。

まずは、静かな幕開けです。

三章は “戦い” が主となりましたが、この章では、母子の再会から、今まで深くは触れてきませんでしたエリンフィルトの内面について少しずつ書いていこうと思っております。

まだ暑い日々が続いていますね。

本当、体調第一に頑張っていきましょう。

次回は、第一部 四章 闇の炎 2 です。

以降も、ご拝読のほど、何卒宜しくお願いいたします。