筋膜機能障害 VS 筋膜調整

痛みと筋膜のジーハンズ テクニカルチーフのKAZU(@kazu1010120)です。

前回は“筋膜調整で変わる3つ機能障害”を紹介させていただきました。

では、その筋膜機能障害に対して、どのようにアプローチしていくのでしょうか??

この記事では、”筋膜調整とは?”がわかりやすく理解できる内容になっています。

筋膜調整を理解していくには、「そもそも、筋膜機能障害とはどんな状態なのか☝️?」をしっかり理解していくことが重要です。

【こんなセラピストにおすすめ!】

・これから筋膜を勉強した方

・すでに筋膜を治療に取り入れられている方

・もっと筋膜を基礎から学びなおしたい方

筋膜調整を繰り返していくと、どうしても「硬い筋膜、痛いポイントをほぐして、良い結果を出すこと」ばかりを考えてしまいますよね。

私も最初はそうでした…

しかし、筋膜の生理学的変化を理解することで、「硬いからほぐす」➡︎「なぜこの痛みが生じたのか?」をイメージするようになります。

それは、対象となる痛みを理解し、解釈していく上でとても大切な点だと思います。

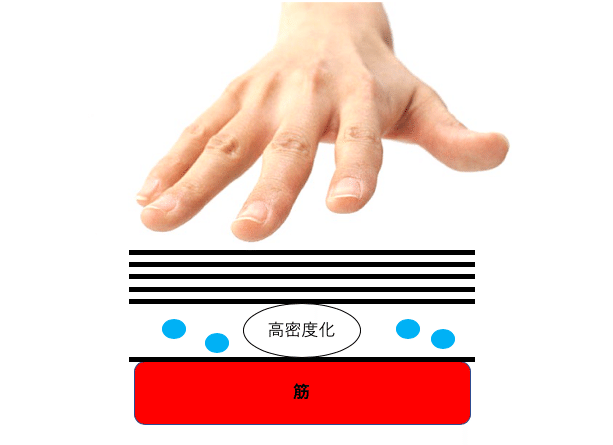

✅筋膜機能障害(異常)=ヒアルロン酸の高密度化

実際の筋膜調整においても、筋膜の触診ではこの”ヒアルロン酸の高密度化”を探しています。

筋のつっぱり様症状など筋緊張が高い状態や筋硬結と、ヒアルロン酸の高密度化とは、区別して理解していく必要があります。

では、ヒアルロン酸の高密度化とは?

✓ 基質の変化 → 脱水 ゲル化

✓ 疎性結合組織の変化 → ヒアルロン酸の高密度化

といった筋膜の生理学的変化が起こったことを指します。

そのヒアルロン酸は深筋膜層の疎性結合組織の中に豊富に含まれています。

【ヒアルロン酸のはたらき】

✓ 筋膜層の潤滑油として滑走を補助する

✓ 筋繊維損傷からの回復を助ける

(治療における最も初期の段階で豊富に見られ、細胞が移動できるような組織間隙を開けるように機能する)

となりますが、

ここへ👇

○使いすぎ(overuse)

○不動

○外傷

○誤った運動パターンや不慮姿勢

などのストレスが加わると、正常であれば数日で修復される組織が、

繰り返されるストレス

↓

ヒアルロン酸の粘性増加

↓

凝集化

と筋膜機能障害を引き起こしてしまいます。

*凝集化イメージ図

基質も同様に前述したストレスによって変化が生じます。

深筋膜層に脱水が生じ、本来は液体状の基質(ゾル状)がゼリー状へ変化することを基質のゲル化と言います。

このヒアルロン酸の高密度化により、筋膜滑走システムの破綻がおき、前回紹介しました”3つの機能障害”が起こってくるわけです。

では実際にどのようなアプローチをしていくか??

ストレッチのように動かすことも必要かと思われますが、

筋膜機能異常の改善には、

(圧 + 摩擦) × 時間

が必要となります。

✔時間は1部位約3.24分程度とありますがここは個人差が有ります!

①局所的な温度の上昇(35〜40℃)→基質の正常化(ゲル状からゾル状へ)

②機械的ストレス→ヒアルロン酸の粘性低下

上記2つを目的に全身の筋膜バランスを調整することが筋膜調整です。

※局所的な温度上昇と摩擦により、施術中や施術後に同部位に炎症反応が起こります。そのため患者様やお客様へは身体変化について十分に説明が必要となります。

まとめ

筋膜調整は

全身の筋膜バランスを整えるため

高密度化した深筋膜に対し、

・基質の改善

・ヒアルロン酸の改善

を目的に行っています。

○使いすぎ(overuse)

○不動

○外傷

○誤った運動パターンや不慮姿勢

などのストレスは誰にでも起こりうることです。

特に、問診の中でこうした既往を聴取することで、筋膜の触診や評価の精度が大きく向上します。

今後、本noteでは、各症状に多い触診ポイントなどを紹介していきます。

高密度化を探す能力の向上は、実際に触診をコツコツと繰り返すしかありません。筋膜の解剖生理を理解し触診する。

練習、練習、練習あるのみです!!!

以上 ジーハンズ KAZUでした!!