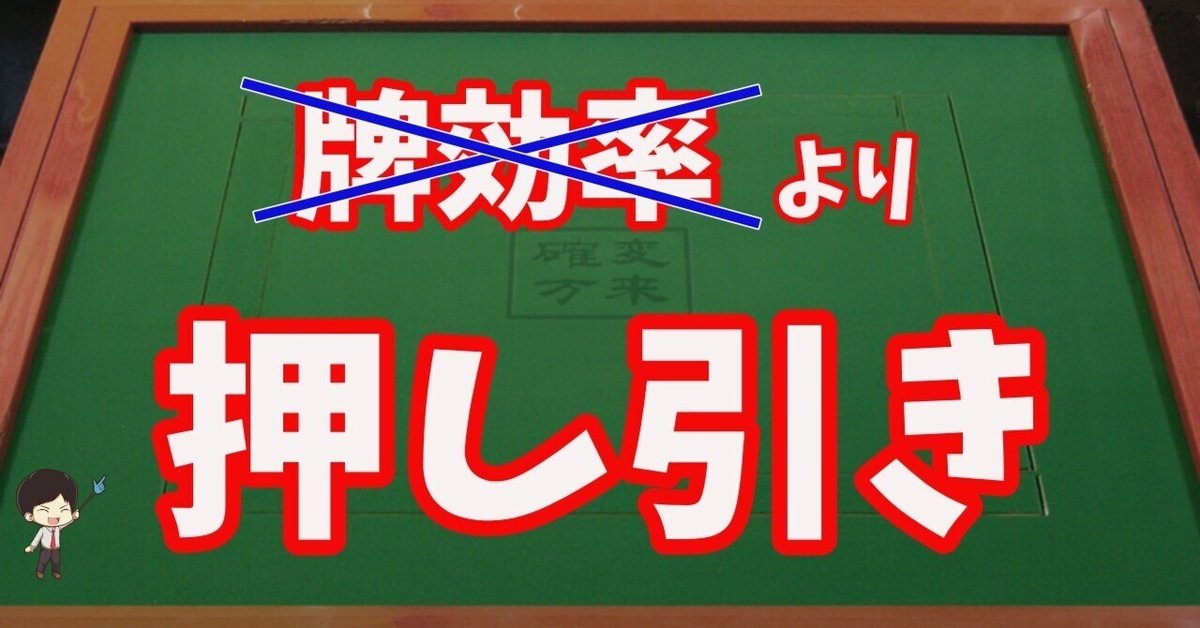

【令和の麻雀打ち】が鍛えるべきなのは、間違いなく【押し引き】

何切る一覧

①初級編

下家からリーチが入りました。

と、思った矢先に、

上家からもリーチが!!

何を切りますか? 25秒以内にお答えください。

②上級編

ドラ3の手を進めていると、上家からリーチが入りました。

宣言牌の7pを対面がポン。

打2sとしてきました。

ツモ番が回ってきました。さて、何を切るのがベストでしょうか? 15秒で決断してください。

「熱心に麻雀の勉強している人ほど『押し引き』を鍛えることが大事だ」と私は感じています。

思うに、牌効率の方が「圧倒的に勉強する機会が多い」んですよね。だから、座学に力を入れている方は牌効率に関しては高いレベルまで来ている方が多いと感じます。

一方で、「押し引き」を学ぶ機会というのは少なくなりがちです。教材として「押し引き」は再現性やパターンを見出すのが難しく問題が作りにくい、というのが大きな原因に思えます。牌効率についての何切るの方が、解く側が答えやすいというのもあるでしょう。

しかし、実戦において「押し引き」は本当に重要です。何切ると違って「その場でミスをすると、大失点へとダイレクトにつながることも珍しくない」のが最大の理由です。

あらゆるコンテンツから、麻雀を学べるようになった令和の時代。真面目に勉強をされている方ほど、「牌効率は得意だけれど押し引きは苦手」な状態になっているのではないか、と感じています。記事のタイトルを書いた理由がこれですね。実際、前回の押し引き記事でも、普段難しい何切る問題を余裕で解いてらっしゃる方が、間違えてしまっているのを多く見ました。

牌効率ももちろん重要です。効率よく手を組めるようになるのが大事な「初級者」の方は牌効率を重点的に鍛えるのがいいでしょう。ハンドが組めないと、得点できませんからね。

そして、牌効率がある程度出来るという手応えをつかめた中級者以上の方は、対人ゲームとしてのコツである「押し引き」も補填していくのがいいですね。「押し引き」でもパターン化出来る基準は存在しますからね。

ということで、今回は押し引き問題2問です。実戦と同じように、制限時間を意識しながら「ベストの牌」を選んでくださいね。

①初級編

下家に対して何を切ろうかと考えていたところ、上家からもリーチが飛んできました。

そして、ツモってきたのは有効牌の5s。タンヤオも狙える手となりました。

ハッキリ言って、これは間違えてはいけない問題です。自信のない方は「押し引き要注意」だと自覚を持つのがいいですね。

ここでは、

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?