認知科学に基づくコーチングの概要と理論のまとめ

コーチング用語と理論、マインドのからくりについてまとめてみました。

① 認知科学とは?

認知科学では、人間の活動を情報処理としてとらえます。

人間というのは、外部の情報(入力)によって、その入力を元に行動(出力)をします。

入力と出力の間に、必ず「情報の処理がされている」と考えるのが認知科学です。

この入力と出力の間にある情報処理システムを、

コーチングでは、ビリーフシステムといいます。

同じニュースをみても反応は人によって違うように、

同じ入力がされても、その情報処理の仕方によって、その後の行動が違ってきます。

ビリーフシステムは、育ってきた環境や周りの人、社会的な考えなど外部からの刷り込みを受け取ったことによって構築されます。

② ホメオスタシス

人間には、『ホメオスタシス(恒常性維持機能)』といわれる、

環境が変わっても体の状態を一定に保とうとする生体機能があります。

・暑い日に汗をかいて体温を保とうとする

・軽い怪我をしたりかぜをひいたりしても時間が経てば健康な状態に戻る

これらはその機能によるものです。

このホメオスタシスの働きによって、日頃意識しなくても、日常生活の中で自然と体が反応して調節してくれています。

マインドについても、同じようにホメオスタシスが働いています。

何か目標をたて、それに向けてがんばろうと思っても、

なかなか行動に移せなかったり、やっても続かなかったり、新しいことを始めるのに躊躇してしまうのは、意志が弱いからではありません。

人間の脳の機能上そうなっているからです。

「変わりたい」と思ってもホメオスタシスによっていつもの状態にゆりもどしされます。

変われない理由は、実は脳の働きにあります。

私たちの脳は、とてつもない力を秘めている反面、変化を妨げてもいるんです。

③ コンフォートゾーン

『コンフォートゾーン』とは、ホメオスタシスが維持しようとする

『自分にとって居心地のよい空間や領域』のことです。

慣れ親しんだ場所や空間、無意識に快適に感じる領域では、人は安心を感じます。

そして、高いパフォーマンスを発揮できます。

サッカーや野球などのスポーツチームが、ホーム戦で勝率がいいのは、

コンフォートゾーンの中で試合ができるからです。

このコンフォートゾーンには、身の周りのあらゆる日常が収まっています。

「パフォーマンス」「社会的地位」「能力」「生活水準」「年収」「預金残高」「親しい人間関係」「健康状態」「起床時間」「嗜好」など、

自分にとって、いつもの当たり前の日常となっていることすべてがコンフォートゾーンと言えます。

コンフォートゾーンは、体温を36度と37度と同時に2つ持てないのと同じように、1つしか持つことはできません。

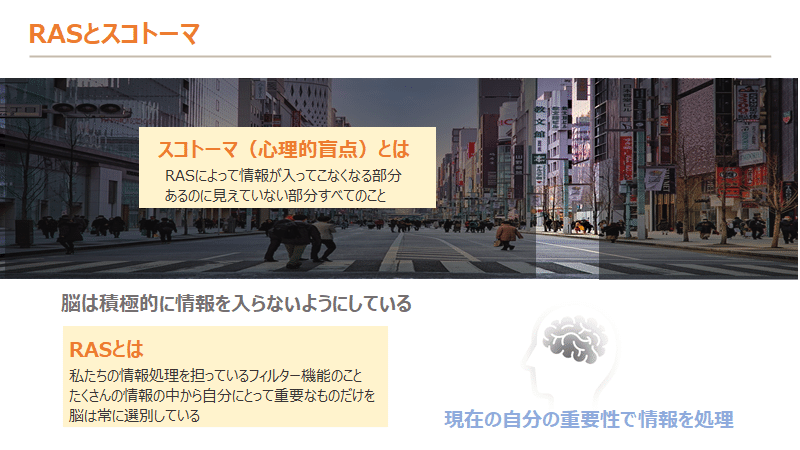

④ RASとスコトーマ

人間は、日常生活において凄い量の情報を得ています。

それら全ての情報を処理してしまうとパンクしてしまいます。

そのため、脳には「RAS(ラス)」と呼ばれる認知におけるフィルターシステムがあります。

この機能があるために、普段の生活において、脳が必要だと思う情報だけをピックアップし、入ってくる情報は制限されています。

私達が見ている世界というのは、実は見ている人によって見えているものが全く異なります。

これは、RASによって、自分にとって「重要なもの」「緊急性の高いもの」以外は見えなくなる脳の仕組みがあるからです。

RASによって見えなくなっている部分を『スコトーマ(心理的盲点)』と言います。

妊娠すると、妊婦さんがこんなにいたんだ!!と感じるのは、

自分の重要度が『妊娠』『出産』に変わったからです。

それまでもそこにあったのに、目に入っていなかっただけです。

⑤ セルフトーク

セルフトークとは、無意識に自分自身にかけている言葉です。

私達は1日に数万回ものセルフトークをしていると言われています。

言葉は映像を生み出し、感情を隆起させます。

言葉によって自分のイメージはつくられます。

セルフトークによって行動が制限されてしまうこともあります。

セルフトークはパフォーマンスを決定づけています。

本来人間は本能的に危険を回避するようにできているので、

ネガティブなセルフトークが出てきやすくなっています。

セルフトークによって、自分に制限をかけている人は意外に多いです。

コーチングでは、上記のしくみを利用し、

現状の外にゴールを設定することで、マインドを上手に使えるようにしていきます。

⑥ コーチング

コーチの語源は、『四輪の馬車』を指してします。

「クライアントを目的の場所へ連れて行く人」という意味合いが込められています。

・人生を変革させたい

・大きく飛躍したい

・新しい何かに挑戦したい

そういったときにコーチングは有効です。

コーチングではゴール設定をします。

ゴール設定のルールは3つ。

1.ゴールは現状の外に設定すること

2.ゴールは複数で設定すること

3.自分が心から望んでいるやりたい事であること(want toに基づいていること)

1.現状の外のゴール

現状の外のゴールは、設定した段階ではプロセスが見えません。

プロセスがみえるものは現状の外のゴールではありません。

『現在の状態のままいけば十分に起こりうると予測される未来』

これは、未来でもなんでもなく『現状』です。

プロセスがわからない、

自分ではできそうもない、

考えると怖くなるような現状の外のゴールを設定すると、

RASが発火し、ゴール達成に必要な情報を脳が探してくれます。

RASを上手に使っていくことが、人生を大きく変えていくときのポイントになります。

人間の脳には、空白を嫌うという機能があります。

人間は本来、今ここにないものを生み出すことができる存在なんです。

既存のものからゴール設定をしたら、その機能が発揮できません。

今と未来の間に空白をつくることで、脳はそれまで使えていなかった機能、『創造性』を発揮してくれます。

空白を埋めてくれるのです。

だからこそ、現状の延長上ではないことが必要なんです。

脳には、現実ではないことも現実だと勘違いしてしまうという特徴もあります。

梅干しを想像したら唾がでてくるように、人間は、まだ起きていないことにも想像の中で臨場感が持てます。

認知科学コーチングではこの脳の特性を活用します。

ゴールを設定し、

脳がそのゴールを「現実だ」と臨場感を持ち、

現状の外のゴール側の自分が本来の姿であり、今がおかしいと自分自身に思わせることで、コンフォートゾーンを未来側にずらします。

そしてホメオスタシスの維持機能を逆手に利用して、ゴール側に維持できるようにします。

そのためには、自分のセルフトークを変えることが必要です。

セルフトークによって自己イメージはつくられます。

現状の外のゴールを達成できるという自己イメージをもつためには、

現在の視点から、未来側の視点に立ったセルフトークに変えていきます。

例えば、何か失敗をしたときは、

「なさけない」ではなく、「私らしくない」にします。

2.ゴールは複数で設定する

未来のゴールをリアルに想像して、脳に現実だと勘違いさせるためには、複数の領域でゴール設定をすることも大切です。

そのため、下記のように8つの領域でゴール設定をしていきます。

3.want toに基づくゴール設定

現状の外のゴール設定は、want toに基づくものである必要があります。

want toは、偏愛とも呼べるものです。

子どもの時からなぜかやってしまうこと。

怒られても、認められなくても。

執着してしまうこと。

自分が好きなことって何?を是非深掘りしてみてください。

実際のゴール設定の手順としては、

1⃣自分のWant toを自覚する

↓

2⃣Want toに従って人生のあらゆる領域で「現状の外」のゴールを設定する

↓

3⃣そのゴールについてリアルに想像し、決断する

(やること・やめることを考える)

という感じになります。

現状の外のゴールは、今の自分のビリーフシステム(情報処理システム)では成し遂げられないものです。

現状の外のゴールを設定し達成に向けて進む中で、ビリーフシステムを変えていきます。

ビリーフシステムが変わると、行動が変わります。

⑦ エフィカシー

最後に、ゴール達成に必要なのは、『エフィカシー』と言われています。

エフィカシーとは、『私はゴールを達成できる人だ!』という謎の自信です。

実績(過去)は関係なく、未来に対する自信です。

根拠はいりません。

未来のゴールに対して、自分自身に許可を出しましょう。