米国不況で外資ITはやばい?

自己紹介

社会人歴6年目の若輩者Georgeです。

外資IT企業のみを渡り歩いている希有な経験が

皆様の酒の肴になれば幸いです。

今回は

「米国の不況と外資IT企業への影響」

をお届けします。

100年に一度の不況

2022年から米国株の下落が続いております。

S&P500の2年連続の下落は

100年振りという記事は、

その深刻さを物語っています。

1928年以降、

S&P500種が2年連続で下落したのはたった4回。

大恐慌と第2次世界大戦、

1970年代の石油危機、

そして今世紀初めのインターネットバブル破裂の際のみだ。

▼株価下落はなぜ起きた?

米国株価下落の要因となったのは、

米国長期金利の利上げです。

❏低金利

・お金を借りる人が喜ぶ

・市場のお金が増える

・モノの価値が相対的に上がる

❏高金利

・お金を預ける人が喜ぶ

・市場のお金が減る

・モノの価値が相対的に上がる

▼金利と株式市場の相関関係は?

まずは米国の金利の推移を把握しましょう。

2007年に5%だった金利が、

2008年の金融緩和で0.25%に下がりました。

その理由はリーマンショックです。

金利を下げることで、

設備投資など会社の経営を下支えしました。

その結果、

暴落した株価は少しずつ

しかし確実に好景気へと成長していました。

▼なぜ金利を上げた?

今回金利上昇に踏み切った

一番の要因は

やはり新型コロナウィル感染症の爆発です。

工場の閉鎖やサプライチェーンの逼迫により

モノの価値の上昇が起こっております。

(皆様もコンビニやスーパーで体感?)

もともと

トランプ元大統領から続く

インフレが更に過剰になる場合、

通貨の価値の下落を引き起こします。

これがバブル崩壊です。

(1989年の日本ですね。)

それを未然に防ぐために、

金利上昇に踏み切りました。

第二次ITバブルの崩壊

コロナウィル感染症に端を発する

今回の利上げと株価下落。

一番の影響を受けたのが

IT業界と言えます。

その要因を2つご紹介します。

「米テック5社、時価総額63兆円消滅」

①ヒートアップしたIT株

1つ目の要因は

IT産業の株価が過度に上昇していた点です。

下記表は

MAGA(※1)の平均指数と

S&P500の平均指数の比較です。

※1 時価総額1兆円ドルを超える4社

Microsoft、Amazon、

Google、Appleの総称。

Make America Grate Againと

ダブルミーニング。

「米国株は割高?」

約3年間で時価総額が

いかに急激に上昇したかが

おわかりだと思います。

GAFAMに投資しておけば

勝手に上がる。

そう皆が思っていました。

そしてこの風潮は

GAFAMのみではなく、

IT企業全体に広がっていきます。

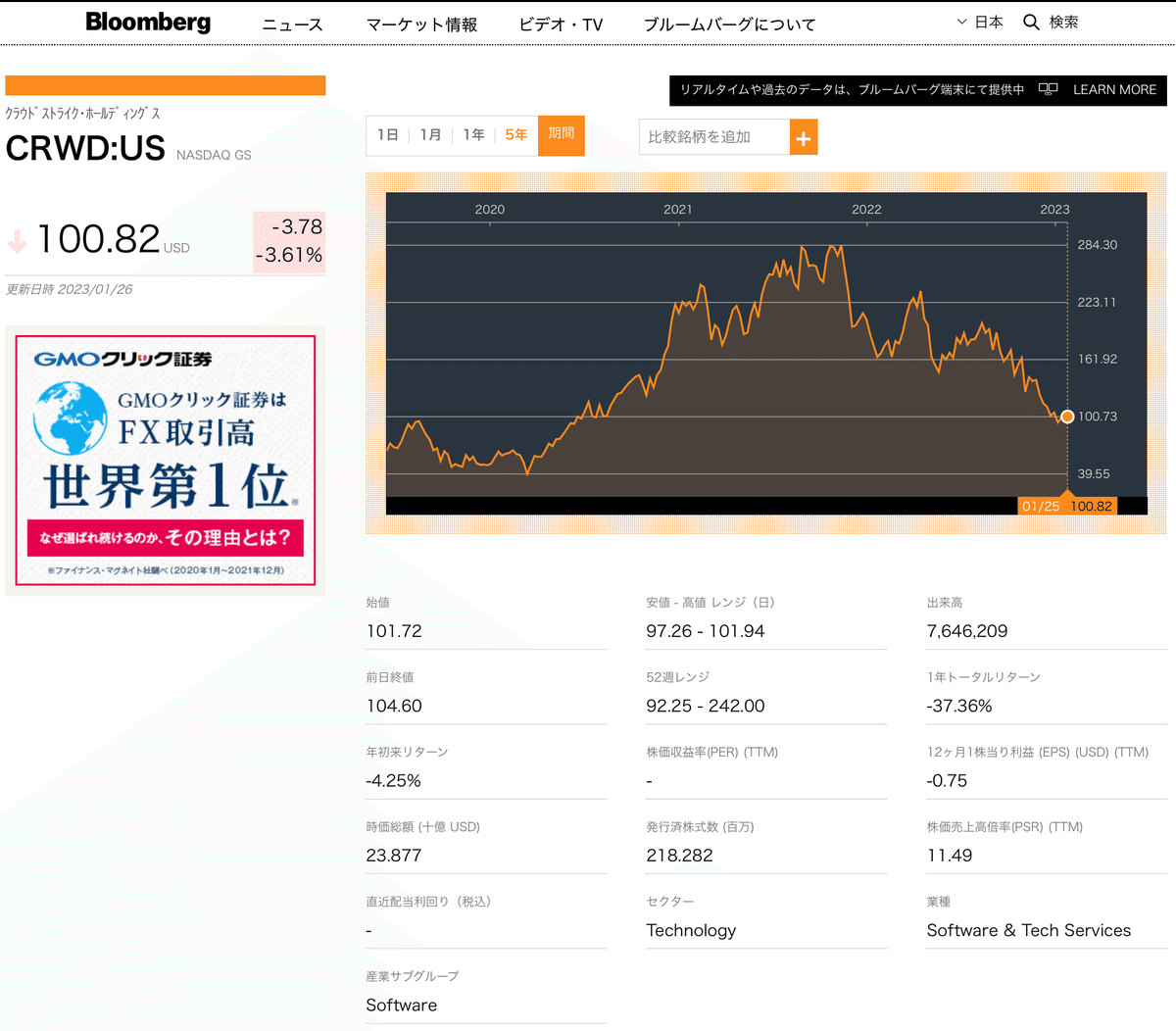

② コロナ特需で売上を伸ばすIT企業

なぜこのような状況が起きたかというと、

一番の理由はコロナ禍の追い風を受け

テックカンパニーが売上を爆進させたことです。

例えばみなさんもご存知のZOOM。

ZOOM飲みやオンライン面談など

今の御時世、必須のITツールになりました。

(遠くにいる祖母ともZOOMで会話します。)

またリモートワークが波及し

エンドポイント監視の重要性が高まり

セキュリティ関連の売上も急成長しました。

IT業界、大量解雇時代

ここまで

米国株式の下落と

それに伴うITバブルの崩壊について

簡単ですが説明いたしました。

しかしITバブル崩壊で

なぜ人員削減が必要なのでしょうか?

この因果関係を理解せずに、

怖い怖いと嘆いていても

何も進みません。

▼人員削減の目的

売上拡大には

人的リソースの増加は不可欠です。

しかし、

コロナ特需が収まり

売上成長が鈍化しました。

人員を追加するも、

株主の期待を満たす

売上成長が見込めなかったのです。

コロナ禍で膨れ上がった人的コストが

事業の収益性を圧迫します。

そこでコスト削減の一環として

大量解雇の一手を講じます。

▼メタ1.1万人削減の背景

「メタが1.1万人削減に追い込まれた懐事情」

人件費をかけたものの、

そこまで収益にはつながらなかったように見える。

この分析はあくまで短期間を前提としている。

短期間であれば人材育成もままならないから、

人材が収益に確実に貢献するとも思えない。

ただ数字だけを見れば、収益と人材コストが見合わないことになる。

それゆえに数字上では、

メタの今回の大規模な人員削減は

企業経営の面で合理的な決断といえるかもしれない。

あくまで仮定ではあるものの、

より少人数の研究開発費や一般管理費でも

同じような収益が期待できるのであれば、

少なくとも利益は上がる。

さらに、構造改革やビジネスモデルの改善により、

少ない人数で収益を戻すことができればさらに飛躍できる。

★大量解雇は悪いことばかりではない?

大量解雇、採用凍結時は

2022年から1,2年は続くのではないか

というのが専門家の見立てです。

ただ

悪いことばかりではないというのが

私の意見です。

① 健全経営企業のリトマス紙

大量解雇をしていない企業

=堅実な売上、安定した収益

を見分けることができます。

また

同じテックカンパニーであるも、

不況に強いサービスを選別することが

容易になります。

② 従業員満足度により敏感になる

大量解雇(レイオフ)と同時に、

採用凍結も同時に行われることが多いです。

採用予算を削減されているということは

既存社員が退職しても

外部から人的補填ができないということです。

チーム目標予算は変わらないが、

メンバー数が減るため

一人あたりの業務量や目標予算が

上がってしまいます。

※ マネージャーはチーム予算がKPI)

そのため、

マネージャーもとい企業全体で

退職や休職に対しての危機感が上がります。

「変わりはいくらでもいるんだよ」

という嫌な上司お決まりの

脅し文句も使えないんですね。。

まとめ

コロナ特需で売上急成長のIT業界、

それに乗じて株式投資で儲けたい投資家、

そこに利上げによる締付け。

このような背景から

ITバブルの崩壊と

大量解雇は起こりました。

(いつもどおり話が長くてすみません。)

今まで通り

急増した求職者で

限られた採用枠を取り合う

状況は変わりません。

その転職市場で

どのような準備をし

内定を勝ち取ったのか

次回以降の記事でご紹介いたします。

ご精読誠にありがとうございました。

▼Note公式ページにもピックアップ頂きました

▼その他前記事