元機械系設計者の独り言 2.設計業務を楽しく感じるために

設計業務で苦労している方やこれからこの業界に足を踏み入れようかという方の参考になればと思い掲載を始めたコラムの2回目。

今回の話は

「設計業務を楽しく感じるために」 という話です。

設計業務をしていると、楽しいことより苦しいことや辛いことの方が多いはずです。

実際に私も会社で開発業務をしていたころは、楽しかったこと1割で残りの9割は苦しいことでした。

特に若手のころは

どうやって形状を決めてよいのかわからない。

図面作成に時間がかかりすぎて納期までに間に合わない。

発生した問題点に対してやっと対応手段が決まったと思ったら、部品の製造ができないとメーカーから断られた。

こんなことの繰り返しでした。

当然、予定時間内には終わらず、しかし出図日程は守らなければならないので結局深夜残業の繰り返し。

楽しいわけがありませんでした。

それでも数少ない楽しかったことは

試作品が出来上がったときに、自分の考えが形になったときの喜び。

自分が担当した製品が店頭に並んだり、テレビコマーシャルで放送された時の喜び。

このくらいでした。

そんな私も、製品の一部を担当しながらある程度経験を積み、初めて製品全体の設計を任されるときが来ました。その時の開発は、今でもはっきり覚えていて本当に楽しい開発業務でした。

何が楽しかったかというと、

構想段階から参加でき、それまで貯めておいた自分のアイデアが反映できた。

そのことを上司がほめてくれた。

難しい形状の図面が少しずつ出来上がっていくのが楽しかった。(当時は2DCAD)

こんな感じで、毎日深夜残業にも関わらず充実した毎日でした。

今、「設計業務がつまらない。会社辞めようかな?」と思っている人は、楽しく感じるためには何が必要か 考えてみてください。

ひとつ目は、設計の基礎を理解することです。

例えば、製品の一部の部品を担当した場合なら

部品の機能、性能確保・・・部品に求められる機能や性能を確保するための構造(ハード)設計の知識

成形加工・・・部品の製造に関する知識

生産ラインの制約・・・製品組立現場での制約条件

コスト見積・・・見積もりの計算方法

最低限、このくらいの知識を持っていないと部品設計はできないはずです。

当たり前の話ですが、これを短期間でマスターするのは非常に難しいことだとは思いますが、普段からこれをマスターしたいという意識をもって業務にあたることが大事なことだと思います。文章化された資料があればそれらから学んだり、先輩や上司に積極的に質問することも大事です。

ふたつ目は、自分の考えを設計に反映させることです。

いくら、設計の基礎を習得しても自分の考えが一切反映されていない設計(例えば前モデルのコピー設計)では、気持ちの入り方も変わってきます。

但し、部品設計を始めてから考えたのでは遅いのです。すぐにアイデアが浮かぶはずがありません。普段の業務のなかで、

もっと組立しやすくできなかぁ

コストを下げる手段ないかなぁ

別の機能を付加できないかなぁ

こんな意識を持つことが大切で、浮かんだアイデアをため込んでおいて、自分が部品担当になったら反映させる。これができれば設計の面白さを感じるはずです。

この2つを実行するためにも前回お話しした「身の周りのものを見る習慣」をつけていくことが大事です。身の周りのものを見て、

どうやって製造しているのか?

なぜこのような形状をしているのだろう?

どんな機構で動かしているのか?

このような疑問を持つことから始めていき、その答えをネットで調査したり現物を分解したりしていくと、必ず自分の知識になっていくはずです。

設計が楽しく感じるまで、粘っていきましょう。

そこで、今回も「身の周りに転がっているヒント」を紹介します。

今回は、扉や引き出しがスムーズに締まる機構です。

最近の住宅の扉やキッチンの引き出しには、ソフトクローズ機構が装備されているのをご存じでしょうか?

我が家をリフォームしたときに、初めて見て感動しました。

扉を締めるときに、最後の10cmくらいから自動的にそれもゆっくりスムーズに閉じてくれたのです。

キッチンの引き出しも同様でした。別に電気を使っているわけではないのでどういう機構なんだろう?

いつものようにまずは自分で設計したらどんな機構になるか考えてみます。

動力がないのに動くということはスプリングが内蔵、スムーズに動くということはダンパー(車のショックアブソーバーのようなもの)が使われているんだろう?

ここまではすぐに頭に浮かび、あとは具体的な機構が問題です。

思い浮かんだは下図のような機構です。

図は扉を上から見た図です。少しわかりにくいとは思いますが、

黒丸は扉についていて、機構部に挿入されると青い部品が黒丸を抱え込みながらスプリングとダンパーによってスムーズに閉じていくというものです。

扉を開いた状態では機構部のスプリングが引っ張る力を保持した状態で止まっています。

現物を分解しようかとも考えましたが、もし組立できないと家内から怒られてしまうのでネットで機構を調査してみました。

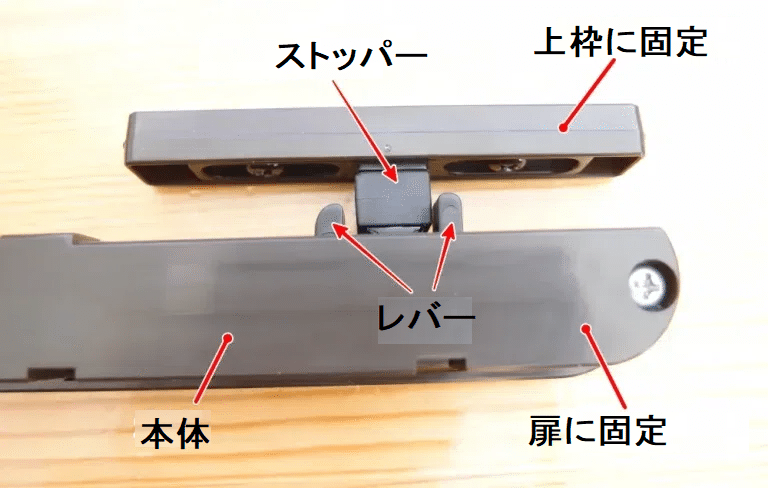

その結果が下記のとおりです。

基本構造は、自分の考えとそれほど変わりませんでした。

機構のポイントは溝の形状で、下記状態は扉を開いてレバーが右に移動しながら溝が最後に曲がっているためレバーが傾いた状態で保持されスプリングは伸ばされた状態にあります。

下記状態は扉を閉じかけている状態で、レバーが傾いた状態から解除されながらストッパーとかみ合いながらスプリングによって扉が閉じるまでゆっくり動いていきます。

こんな機構になっているそうです。

この機構の素晴らしいところは3つあり、

閉めるときの最後の動きを自動かつゆっくりスムーズに動かす

動力を使わずに動かす

省スペースで成立させる

という点です。

とくに最初の 機構の目的である自動かつスムーズに動かす というところに着目した点が本当に素晴らしいと思います。

また、スプリングを使ったとしてもスプリングを伸ばす工程を 扉を開ける作業の時にやってしまうというのもなかなか思いつかない発想です。

さらに、省スペースにできていることで扉だけでなく、引き出しにも採用されています。

この機構を考案した人は天才です!!!

今回の記事は長くなりましたが、以上です。

記事をお読みいただきありがとうございました。