第4期絵本探求ゼミ①

インフィニティアカデミア2023絵本探求講座第4期が始まりました。講師は東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科准教授の竹内美紀先生です。第4期も1回目から4回目はオンライン、5回目のまとめのゼミは北海道層雲峡でのリアル会場での講義となります。今期のゼミのテーマは「翻訳」「絵本の絵を読み解く」1回目はミッキー先生が研究された翻訳者石井桃子について、『ちいさいおうち』の絵本について講義がありました。

~第1回の振り返り~

・私と『ちいさいおうち』の出会い

『ちいさいおうち』は、私のとても気に入っている絵本の中の1冊だ。そして思い出もある絵本だ。

私が子どもの頃に読んでいたのは、1冊の本の中にお話がいくつも入っていて挿絵がところどころに入っている全集だった。本棚にある10冊ほどある全集から1冊を選び出し、箱カバーから本を引っ張り出して、目次を見る。ずらりと並ぶタイトルからお話を選んで読んだ。お気に入りのお話はどの巻のどのページにあるか覚えていてパッと開いて読んでいた。

母が買ってくれたのだと思うが、ある時『ちいさいおうち』の絵本がうちに来た!なんてかわいい本なんだろうと思った。絵がたくさんあってきれいでかわいい!と見た時にとても嬉しかった記憶がある。『ちいさいおうち』の表紙がとても好きだった。残念ながら今はその絵本は手元にないのだが、後に『ちいさいおうち』の本を手にした時には開きが違う、文字が横書き、私の子どもの頃に読んでいたのと違う、確か縦書きだった。講義を聴き、子育て中、読み聞かせで読んでいるのとはまた違う感覚で『ちいさいおうち』を開く。

1954年に「岩波子どもの本」出版から『ちいさいおうち』は刊行された。当時多くの子どもたちに家で読んでほしいいう意図があり大きさはランドセルの中に入る大きさで作られた。縦書きの文字から横書きの文字に変わり今もこの版型の『ちいさいおうち』は出版され多くの人に親しまれている。1965年には原書に準じて大型絵本版の『ちいさいおうち』(岩波書店1965年)が出版された。どちらも石井桃子の翻訳である。

バージニア・リー・バートン

岩波子どもの本 1954年

『ちいさいおうち』

バージニア・リー・バートン

大型絵本版 岩波書店 1965年

・『ちいさいおうち』絵を読む

~子どもの目の付け所~

子どもたちに絵本を読むと、子どもたちはいったいどこを見ているのだろうか?

このことは私自身の経験につながり大いに共感できるところであった。

「子どもは絵本をみるとき、一見、物語の本筋とは関係ないと思われる細部 に注目することが多い」

「子どもの絵の見方は大人と違う」

「子どもの絵本の読み方は、大人と違うのではないか」

それでは・・・

『ちいさいおうち』を誰に向けて書かれたのか?

1943年に『ちいさいおうち』で、コルデコット賞を受賞したバージニア・リー・バートンは、受賞の際に「私はこの本を、4歳から8歳の年齢の子どもに向けて書きました」とスピーチしている。

・『ヴァージニア・リー・バートン「ちいさいおうち」に作者の素顔』を読んで

参考文献として紹介された『ヴァージニア・リー・バートン「ちいさいおうち」に作者の素顔』(バーバラ・エルマン/著 宮城正枝/訳 岩波書店2004年)を読むと、バートンがいかに子どもたちにわかりやすく楽しく親しめるような絵本作りをしてきたかがわかる。

こんなことも記されている。

「(絵本の)準備の段階で、彼女は息子たちやその友だちを、クッキーとココアで誘い、彼らの興味を完全にひきつけたと満足がいくまで話を読んで聞かせた。(中略)こうして読者といつも触れ合うことで、子どもだからと「(必要以上に)分かりやすく書こう」とする誘惑から逃れられるし、絵と文章がいっそう、ぴったりと結びつくことになると彼女は感じていたのである」その中で直面した問題が「子どもたちが理解できるような言葉で、歴史的な時間のひろがりや、時が過ぎていくという概念を伝えることの困難さ」だった。

「ヴァージニア・リー・バートン 『ちいさいおうち』の作者の姿」

バーバラ・エルマン/著 宮城正枝/訳 岩波書店 2004年(p58~)

バートンは、作った絵本を子どもたちに実際に読んで、どんな反応をするのか確かめた。子どもたちが最後まで聞いてくれる絵本を作りたいというバートンの絵本作りの姿勢が見られるエピソードだと思った。

・時の流れを絵で表す

『ちいさいおうち』は、時代という時間の流れを見返しに描かれた乗り物の変遷で、太陽が上ったり沈んだりすることで1日の時間の流れを、月の満ち欠けで1か月を、季節の循環で1年を、言葉でなく絵で表現した。バートンの子どもたちにわかるような細部へのこだわりは、ページの使い方や文字の配列、文字も絵の一部として描き表している。

ふと、自分の子どもの頃に読んだ『ちいさいおうち』を思い出す。読んでもらったという記憶はないので自分で読んだと思うのだが、カラーのかわいい明るいページとあまり色がなくて暗いページがあったと記憶している。お話の内容を言葉でなく絵のイメージで『ちいさいおうち』を覚えていた。我が子に読んでいた時には息子がおうちのまわりの変化に反応していたことを思い出す。絵と文章が合っていることによって、絵でお話を理解することができて印象に残るのだと思う。その時にをめくり絵を見ていると読んでくれた大人の声が聞こえてく耳でお話を聴きながら絵をよく見るということが、子どもの心にお話が残るということなんだと思う。ページをめくり、絵を見ていると読んでくれた大人の声が聞こえてくるように感じられる、大事なことだと思う。

「ちいさいおうちはこぢんまりと居心地の良さそうな形で、わざと田舎のアメリカ人のように擬人化され、何十年も変化にも耐えて生きのびることが強調されている。田舎の風景や移り変わりは、バートンの家の周りの自然そのものである。(中略)本の中に彼女が織り込んだリズム感ある風景と色調の変化の両方が、話の測度を速めたり緩めたりしながら、終わりも始まりもない,途切れることのない物語を進めていくのである」

「ヴァージニア・リー・バートン 『ちいさいおうち』の作者の姿」(p.57)

時系列を子どもにもわかるように絵で表現していること、タイポグラフィー、文も絵になっていること、余白の使い方、見開きのページと片面のページの使い分けなど、様々な工夫が途切れることのない物語を表すことになっていると感じる。また、『ちいさいおうち』は、子どもだけではなく大人にも響く。作者バートン自身のなじみのある風景が描かれているわけだが、大人は経験から自分が見た景色を思い出すような懐かしさを感じ、また田舎に戻ってくることにほっとする安心感を持てる。絵本は子どもだけのものではないということを実感できる。

・『ちいさいおうち』に使われている技法

タイポグラフィー(typography)

形や大きさ、使われている活字の種類、レタリングの配置、行の長さ、(行末揃えしていても、していなくても)、行間の幅、読みをうながす行の切れ目など、1冊の本の中の文字に関するすべてのデザインのことです。(『絵本の絵を読む』ジェーン・ドゥ―ナン/著 正置友子 灰島かり 川端有子/訳 玉川大学出版部2013年)

絵本探求ゼミで学んだ中で、良い絵本には巧みな「技法」が使われていることを知った1期の時にタイポグラフィーは目から鱗だった。絵本は絵とことばでできている、そのことばが絵の一部になり読者の視覚に訴えお話を効果的にしていること、なんとなく思っていたことが、技法として名前があったことに驚いた。意図的に配置されフォントの大きさや行間、文の長さの変化はお話をより面白くしている。

ミッキー先生の解説から『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン/文・絵 岩波書店1965年)を開き確認する。ちいさいおうちのまわりに田園風景が広がる前半では、緩やかな曲線を描くように文字が配列され穏やかな日常が表現されている。1ページに収めておうちと風景が描かれた小さな田舎町から、町が発展し鉄道がとおるようになり高層ビルが建ち、街がどんどん広がるように見開きページに街並みが描かれるようになる。最初に緩やかな曲線を描くように書かれた文字は田舎の穏やかな暮らしに寄り添い、次第に都会になっていく街をジグザグ直線で書かれた文字が表す。小さいおうちの暮らしが町の中で今までとは違う心境であることを感じさせる。ちいさいおうちが再び田舎に引っ越していく場面では、又丸みを帯びた文字配列となり移動中の文字はジグザグを描きちいさいおうちの道々を表しているように見える。丘の上に落ち着いた時には丸みのあるタイポグラフィーでことばが、ほっとするような明るい配色でちいさいおうちは丘の上に建ち春を迎える。バートン自身の暮らしと、こうでありたいという思いが伝わってくる。

・子どもの視点で訳す

石井桃子が絵本を訳すときに、読者である子どもの視点にたち、子どもたちがどのように絵本を読むかということが念頭に置かれていた。

子どもの幼少期の特性として時間に対する認識が希薄であること、自己同一化がある。

斎藤惇夫は「石井の視線の先には常に読者である子どもの存在、自己同一化して楽しむ子どもの読みがあった」と述べている。自己同一化とは、子どもが物語を読んだり聞いたりするときに、主人公に自分を投影させて、主人公になりきって作品世界にとけこむことである。そのため子どもは、絵本を読むときに、動物や人形、ときには乗り物にもなりきることができる。

『石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか』竹内美紀/著 ミネルヴァ書房 2014年

翻訳絵本は、原文に書かれている内容を作者の意図するところを損なわず石井桃子の訳で『ちいさいおうち』が長年日本で親しまれていることに大きな意味があると思う。

日本の子どもたちにすっと入ってくるように言葉を選ぶ石井桃子訳のすばらしさを感じる。

講義で聴くだけでなく著書を読むことでおさらいにもなるので繰り返して読もうと思う。1期で学んだ絵本の技法、3期で絵本の賞を受賞した作品のことが、今の学びにもつながっていることを感じている。

。4期を学ぶにあたって

目標

4期継続受講となり、今期もFAとしても学びます。

① チームみなさんへの声掛け

② リフレクションでアウトプット

③ ゼミで学んだことを自分の言葉で伝える場を持ちアウトプットしていく

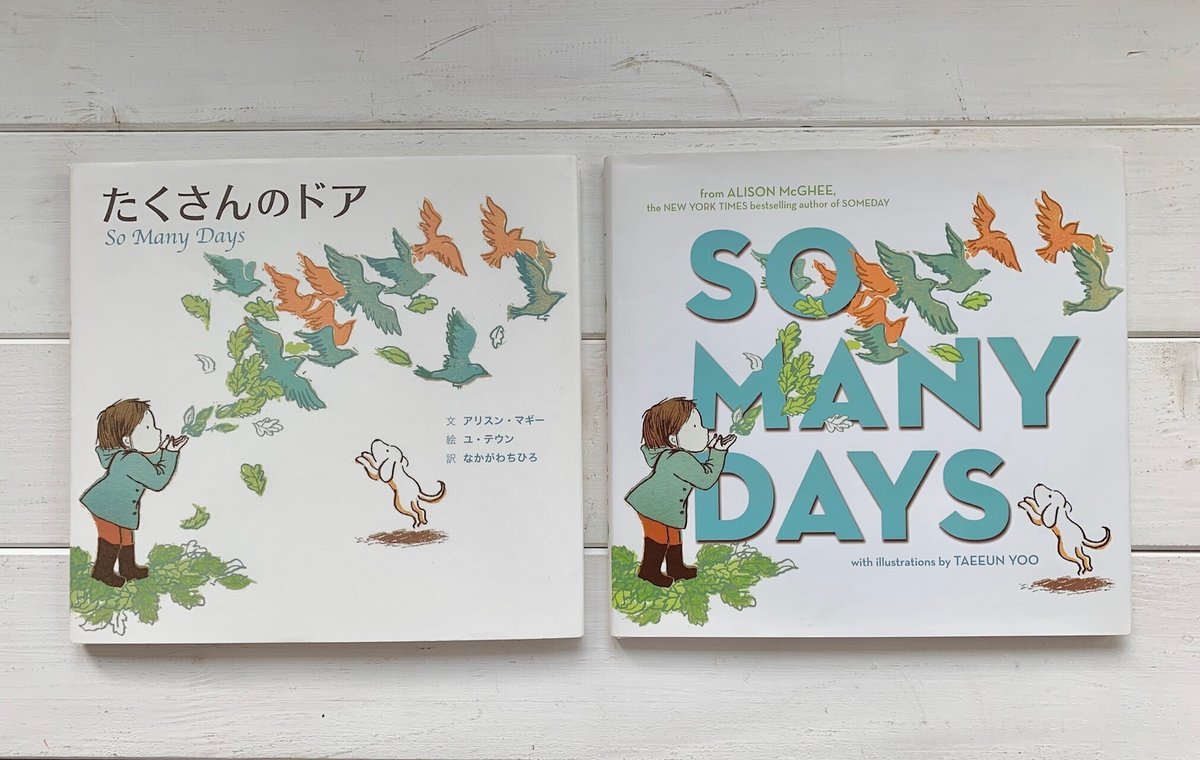

自己紹介として私が選んだ翻訳絵本は『たくさんのドア』です。

アリスン・マギー/文 ユ・テウン/絵なかがわちひろ/訳

主婦の友社 2018年再版

『SO MANY DAYS』

by Alison McGhee, Taeeun Yoo/illustrations (atheneum 2010)

読み聞かせで卒業など節目の時に読む翻訳絵本、友人が私に原書をプレゼントしてくれた思い出の本でもあります。アリスン・マギーさんの書かれた詩をなかがわちひろさんが訳した絵本です。原書のタイトルは『SO MANY DAYS』を邦題は『たくさんのドア』

なかがわちひろさんが2018年に『たくさんのドア』の再版に当たりメッセージされました。

「子どもたちは今日も明日も新しい世界への扉を開けるように生きています。卒業や入学などの節目は、ドアの向こう側の景色が見えない不安があるでしょう。その気持ちに寄り添いアリスンの言葉が波のように揺れ子どもの内なる自信と期待を高めていきます」

アリスン・マギーの詩を訳し、何度も何度も声に出して読んだという。

You are loved more than you know.

「はるばるとした 大きなものに あなたは 守られている

なにがあろうと」

「Love」「愛されている」西洋の西洋の文化では,神の愛をすぐに思い浮かべるが、アリスンはそうではなくて「もっと大きな矛盾も不条理もはらむ宇宙的なもの」と教えてくれたといわれています。それを受けてなかがわちひろさんが訳されたラストの一文だという。

壮大なスケール感、守られている安心感があってこそ前に進んでいける、そばにいるよというメッセージは子どもたちにも大人にも力をもらえる。

「新しいドアを日々開けていくこと」

自分の新しい毎日の扉を開けて歩み、

チームで新しい学びの扉を開けて学び合いたいと思います。

~参考文献~

『石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか』

竹内美紀/著 ミネルヴァ書房2014年

「ヴァージニア・リー・バートン 『ちいさいおうち』の作者の姿」

バーバラ・エルマン/著 宮城正枝/訳 岩波書店2004年

ちいさいおうち・セイミの歴史の作者『ヴァージニア・リー・バートンの世界』

ギャラリーエークワッド/編 小学館2018年

『絵本の絵を読む』

ジェーン・ドゥ―ナン/著 正置友子 灰島かり 川端有子/訳

玉川大学出版部2013年

『絵本の歴史をつくった 20人』 鳥越信/編 創元社1993年