珊瑚宮心海と『孫子』

【R5.9.12】全体的に加筆。

今回は珊瑚宮心海と『孫子』についてのちょっとしたお話です。

ご存知の通り、心海は海祇島の現人神の巫女ですが、幼い頃から兵学に関する書物を嗜んできたという設定があります。兵学とは、どのように兵隊を動かして、どのような戦術を駆使して戦うかといった、軍事に関する学問です。そしてここ東洋においての代表的な兵法書といえば『孫子』でしょう。

『孫子』は、紀元前5世紀半ば〜紀元前4世紀半ばにかけて、孫武という人物あるいはその一派が著したとされる書です。「風林火山」の元ネタと言えばピンとくるでしょうか。

隙あらば古典ネタを入れがちなホヨバですが、心海の上記の設定に乗じて、孫子ネタがいくつかぶち込まれています。

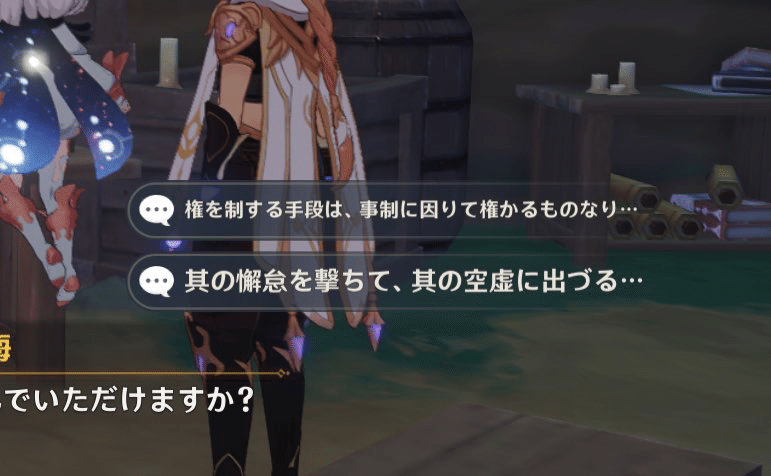

伝説任務で、エネルギーを使い果たした心海が秘密基地で休んでいる時、兵学の本を読み聞かせてくれたら回復するのですが…と旅人に頼んでくるシーンを覚えているでしょうか。そして、読み聞かせの際に以下のような選択肢が出てきます。

原文ではそれぞれ以下のようになっています。

上の「制由權也、權因事制」という文句は、実は『孫子』の本文にはありません。ではこれは何なのか。

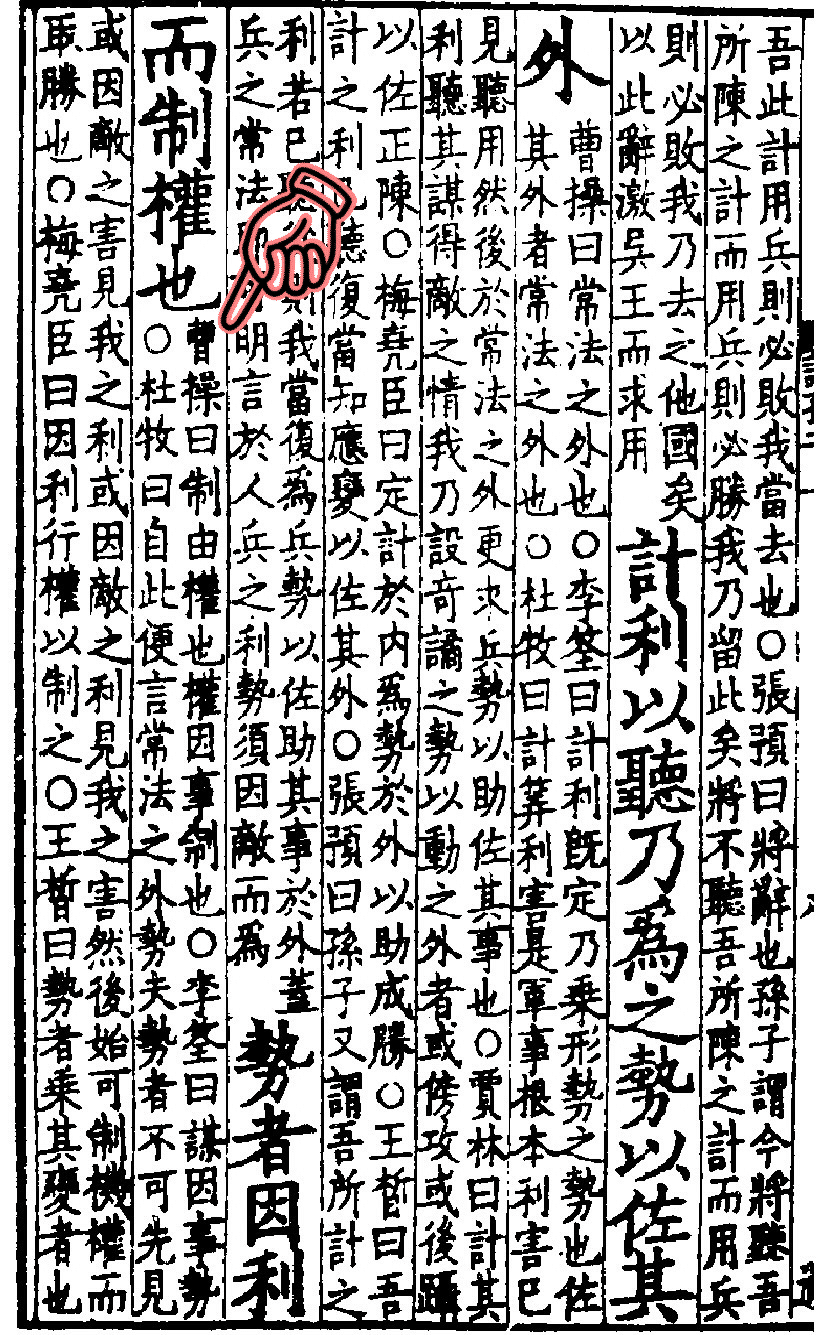

重要な書物には、人々が本文の意味をより詳しく汲み取れるように、後代の識者が本文に注釈を施すということが往々にしてあります。『孫子』にも注釈が施されたのですが、注釈を施した人物の一人に、三国志で有名な武将曹操がいます。いわゆる『魏武註孫子』です。その曹操の注釈の中に上の文があります。

目印のところをご覧ください。「曹操曰(曹操曰く)」の後に先ほどの文句が書かれているのが分かります(ゲーム内では最後の「也」が省略されている)。直前にクソでかい文字で書かれている「勢者因利而制權也(勢は、利に因りて權を制するなり。)」が『孫子』の本文です。「勢とは、その時どきの有利な状況に従って、一挙に勝敗を決する切り札を自己の掌中に収めることだ。」という意味です。

その下に曹操の注釈「制由權也、權因事制也」があり、「權(=勝負の決め手)を制定するには、敵の観察による。権謀は敵の状況によって制定する。」という意味です。読み下すなら「制は權に由るなり。權は事に因りて制するなり。」となりますが、ゲーム内では「権を制する手段は、事制に因りて権かるものなり。」という意味不明な文になってしまっており、これは誤りです。

さて、もう一つの選択肢「擊其懈怠、出其空虚」も、同じく曹操の注釈です。

先ほどと同じく、「曹操曰」の後に同様の文句が続いているのが分かりますね。直前の「攻其無備、出其不意(その無備を攻め、その不意に出づ。)」が本文で、「敵が自軍の攻撃に備えていない地点を攻め、敵が自軍の進出を予想していない地域に出撃するのだ。」という意味です。

「擊其懈怠、出其空虚」について、本文中の「無備」と「不意」を、曹操はそれぞれ「懈怠」「空虚」と言い換えているだけで、言っていることは同じです。本文だけでは飽き足らず曹操の注釈を読むとは、心海さんなかなか渋いことをしていますね。

また、『孫子』に以下の文があります。

勝を称る者の民を戦わすや、積水を千仭の㙤(たに)に決するが如き者は、形なり。

(原文:稱勝者戰民也、如決積水於千仭之㙤者、形也。)

意味は「勝敗を計量する者は、人民を(徴兵して)戦闘させるにあたり、満々とたたえた水を深い谷底へ決壊させるように仕組む。それこそが勝利に至る態勢なのである。」。つまり勝ちたいなら、谷底へ流れ落ちる大量の水のように、誰にも止めることができない勢い、つまり必勝の態勢を構築せよということです。兵の勢いを水にたとえている場面であり、まさに心海を連想するにぴったりではないですか。ここで心海の1凸を見てみましょう。

「水を渓に決する」とあります。これは明らかに先ほどの文を意識したものでしょう。この凸名は中国語版では「決水於溪」となっており、先ほどの原文「決積水於千仭之㙤」をコンパクトにしたものだと推察できます。(ここでは㙤≒溪)

このように心海には、『孫子』に基づいた小ネタがいくつか散りばめられています。ただ、『孫子』以外の兵法書をネタにしたものもあります。例えば『三十六計』という兵法書の第十八計に「擒賊擒王(敵の賊をとらえるには、まずその王をとらえよ)」というものがありますが、これも伝説任務で出てきます。

最後に、魔神任務で心海が初登場した時のことを覚えていますでしょうか。抵抗軍側がやや劣勢かと思われた際に、どこから来たの?と思われるような演出とともに降臨し、「お待たせしました、私の伏兵たち。今がその時です!」という台詞とともに、数多の伏兵が参戦し、戦況が一変しましたね。あの一連の采配は、『孫子』にこじつけて関連付けて考えることもできます。

伏兵という言葉に注目して欲しいのですが、伏兵とは、敵の不意を突くために敵の進路上に隠れて待ち伏せする兵士のことです。つまり心海はあの時、あの砂浜で戦闘が起こることをあらかじめ把握しており、兵を忍ばせていたということになります。はじめは戦力差があるように見せかけ、ここぞというタイミングで、谷へ流れ落ちる水の如き勢いで伏兵を迫らせました。それにより戦力差が一気に逆転し、不意をつかれた幕府軍側は撤退を余儀なくされました。これは『孫子』の「兵は詭道なり(戦いとは、敵をだます行為である。)」の精神に通ずるものがあります。

最後に少し長いですが、浅野裕一『孫子』においてぴったりの解説があったので、引用して終わることとします。

敵に偽りの情報を与え、こちらの狙う方向に敵の判断を誤らせる。もとよりそのためには、敵に対し常に自軍の実態を隠蔽しつづけ、虚偽の姿のみを示しておくことが前提となる。かくして巧妙に敵を罠にはめ、相手の不意を衝いて戦力のバランスを崩し、一瞬のうちに勝利の鍵を握る行為を、臨機応変に必勝の態勢を作り出す、というのである。

おまけ

現在のバージョン3.7において、テーマイベントストーリー終了後、曚雲神社の七天神像からすぐ東へ行ったところに心海がいるのですが、とある選択肢で心海をいじることができますので、忘れずに。(イベント期間が終わると消えてしまいます。)

参考文献

浅野裕一『孫子』(講談社学術文庫、1997年)

渡邉義浩『魏武注孫子』(講談社学術文庫、2023年)

湯浅邦弘『教養としての中国古典』(ミネルヴァ書房、2018年)