センサの種類からみる 人工衛星リモートセンシング(リモセン)

この記事は…

◆筆者:宇宙輸送(ロケット)のスタートアップで働いている人

◆対象:地球観測=リモセン衛星について知りたい方

◆内容:リモセンに使われる各センサについて簡単にまとめる

◆狙い:センサ目線でリモセンの全体像を確認できるようにする

※宇宙ビジネスに関するnote記事を毎月投稿する「#まいつき宇宙ビジネス」シリーズ:2023年11月分

はじめに

宇宙から地球を観測しデータを得ることは衛星の活用法として典型例の一つであり、宇宙ビジネスとしても最初期からある市場です。

※色々表記方法がありますがこの記事では リモセン(リモートセンシングの略)で統一します。(他の表記:地球観測、EO(=Earth Observationの略)など)

リモセンに関するニュースは度々目にしていましたが、なかなか全体像を理解しきれないでいました。

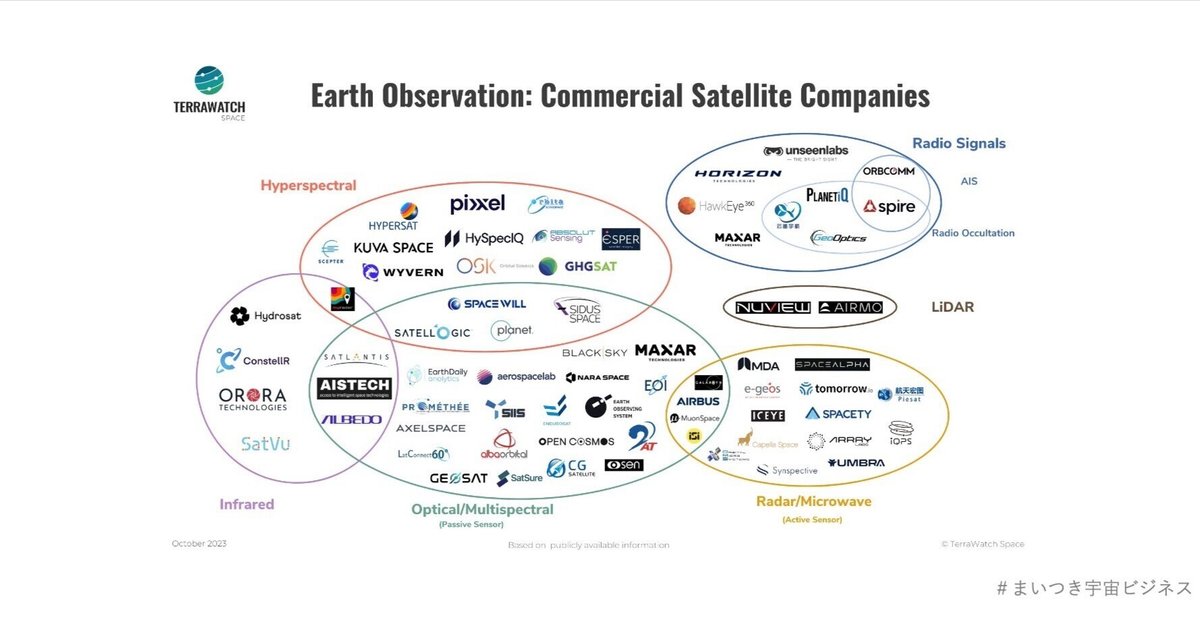

そんな中、下記の画像に出会いました。

リモセン市場における世界の民間プレイヤーが「センサ種別」でカテゴライズされています。これはうってつけだなと思い、今回はこの画像を深掘りしていくことにします。

センサの種類

まずは上記の画像のグループを文字に起こしてみます。全部で6つ。

「何をどのようにみて」観測をしているか、という分類です。

Optical/MultiSpectral:光学/マルチスペクトル

Hyperspectral:ハイパースペクトル

Infrared:赤外線

Radio Signals:電波信号

LiDAR (Light Detection And Ranging):ライダー

Rader/Microwave:レーダー/マイクロ波

また、観測方法に応じて「受動型センサ」と「能動型センサ」の2種類に大別できます。以下のわかりやすい参考イラストをご紹介しておきます。

各センサの原理・特徴・活用事例

それぞれのセンサの原理、特徴と活用事例をみていきましょう。

調べていく中で参考にした記事も併せて紹介しておきます(宙畑さんのカバー範囲やっぱりすごいなぁ…)

1. 光学/マルチスペクトル センサ

可視光や可視光を含む複数(マルチ)の波長帯を観測するセンサです。

一般的にリモセンが取得する光学画像もこれにあたります。

原理:目的の波長帯用の受光素子で観測

特徴:成果物がわかりやすく扱いやすい。ただし雲があったり夜間だと観測できない

活用事例:災害調査、環境調査、安全保障、農業、気象 etc.

このセンサを用いたリモセン事業プレイヤーを上の図から読みると、日本の宇宙スタートアップの先駆け的存在 アクセルスペース や アメリカのリーディングカンパニー Maxar Technologies 等の名前が挙がっています。

2. ハイパースペクトル センサ

前項の「マルチスペクトル」と比較して観測する波長帯が広い(多い)ものを「ハイパースペクトル」と呼び区別しています。

原理:分光装置(プリズム)にて光を波長ごとに分けて受光素子で観測する

特徴:観測波長が多いので、データの連続性や組み合わせパターンの多様化により観測能力が飛躍的に高まる。一方でセンサが大型・高コストになりになり扱いも難しい

活用事例:鉱物探査、農業 etc.

ハイパースペクトルセンサに関しては宙畑さんの記事がめちゃめちゃわかりやすかったのでリンクを貼っておきます。

前述の図によると、このセンサを使ったプレイヤーには、アメリカの HySpecIQ、インドの Pixxel 等がおります。

また、前項の光学/マルチスペクトルセンサと両方カバーしている会社もいくつかあり、アメリカの Planet Labs もその1社として挙げられております。

3. 赤外線センサ

赤外線にも色々ありますが、図の中のプレイヤーをみるにここでは「熱赤外センサ」についてご紹介するのが良さそうなのでそのようにします。

原理:赤外域の電磁波を用いて物体からの放射を観測することで温度を測定する

特徴:地表面や海水面の温度を観測可能(夜でも可)

活用事例:気象、山火事検出 etc.

このセンサを使ったプレイヤーには森林火災検出のためのコンステレーション Orora Technologies 等があるようです。

4. 電波信号

この分類は若干広めのカテゴリのようで、無線通信を活用したもので、AIS(船舶船舶自動識別装置)や(GNSSを用いた)電波掩蔽観測、電波監視というアプリケーションもあります(一言で括るのが難しい感じ…)。

原理:電波による通信そのものや地球大気における電波信号の屈折を観測

特徴:アプリケーション次第

活用事例:電波監視、気象 etc.

このカテゴリのプレーヤーでは、船舶や飛行機、トランシーバー等の電波を補足・分析して地理空間情報を提供している HawkEye360 が特徴的だと感じました。

5. ライダー(LiDAR)

LiDARとは Light Detection And Rangingの略で、距離を測定するリモートセンシング手法です。車の自動運転技術やスマートフォンにも採用されています。

原理:レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形等を計測

特徴:宇宙から観測しながら高さ情報(Z軸)も検出可能。また、気流の流れの測定にも活用できる

活用事例:気象、地表面マッピング etc.

このセンサを使ったプレイヤーは数はあまり多くないようですが、ライダー搭載衛星をコンステレーションにして3Dマッピングを作成すようとする NUVIEW の名前が挙げられています。

6. レーダー/マイクロ波

最後に、能動型センサでマイクロ波を利用するこのグループ、代表例が合成開口レーダー、いわゆるSAR(Synthetic Aperture Radar)衛星です。

原理:マイクロ波を地表面に放射し、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形等を計測

特徴:ライダーと同様高さ情報(Z軸)も検出可能。さらに、マイクロ波のため雲も透過し夜間も観測可能。ただしデータの扱いが難しい。

活用事例:災害調査、安全保障、地表面マッピング etc.

SAR衛星についても、宙畑さんの記事がわかりやすく紹介されています。リモセンの中でもとりわけ有用なセンサだと感じます。

このセンサを使ったプレイヤーには、日本でも2社 Synspective、QPS研究所 があり、市場のリーダーは ICEYE、アメリカにも Capella Space がいたりと、センサの有用性に比例して競争も激戦になっている印象です。

私見:リモセンはどの市場が有望なのか?

正直なところ私自身はまだ解をもっておりません。

あえて挙げるとしたら気候変動対策としての注目されている Climate Techとしてのリモセンが、(需要サイドというよりは)特に投資環境としては有望かなと感じています。しかし、それを裏付けるデータや兆候はまだみられていません。

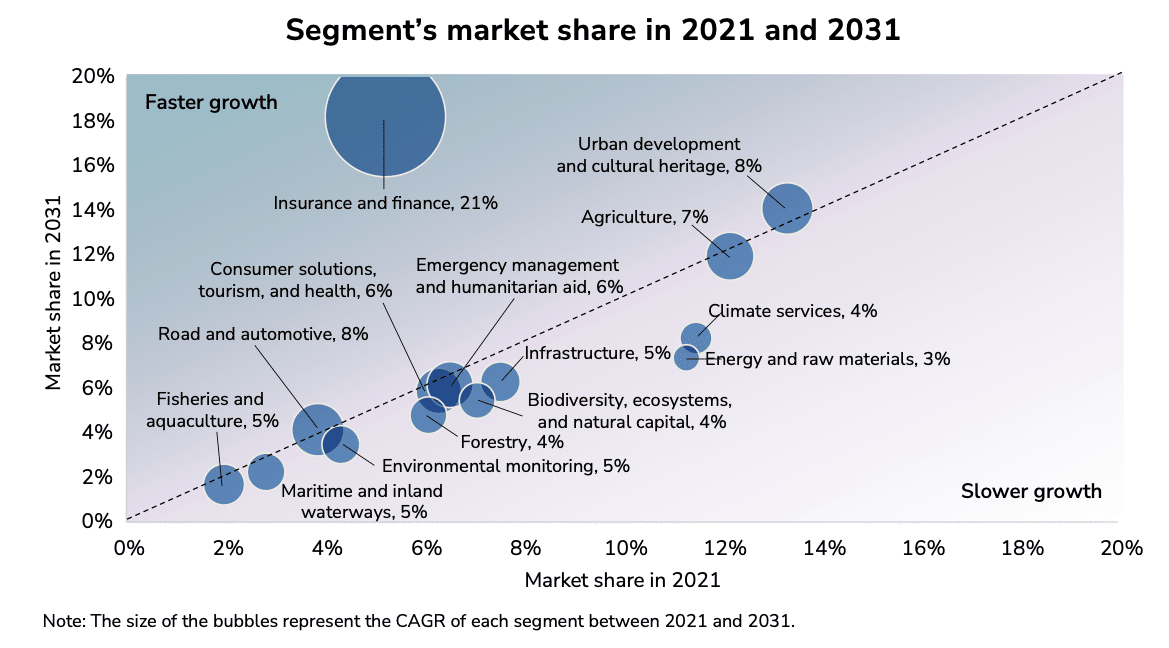

なお、下記のレポートでは2031年までの成長率では「保険・金融セグメント」が大きくシェアを伸ばすと予測されており、実際に国内でもリモセン事業者と保険会社の結びつきは強くなっています。

まとめ

改めて振り返ると、自分の中でぼんやりしていたものが整理整頓された気がしていますが、リモセンの”勝ち筋”がどこにあるのか正直私はわかっていない ということも気づきました…

各事業者の描く未来を楽しみにしていきたいと思います。

余談:この記事の価値

書いてて感じたことを率直に書きます。

書き手にとっては思考整理として意味のある記事であることに間違いはないのですが、読み手にとってはもうChat GPTとかに聞いても同じようなアウトプットをすぐに得られるので、このいう情報まとめました的な記事はニーズなくなりそうですね。

なるべくChat GPTには出せない記事、内情をお伝えする系とか自ら新しく事象を定義したり あとはオピニオン系記事などでAIとの差別化ができないか、次回以降の検討材料にしたいと思います。

以上

Written by Genryo Kanno : https://genryo.space/