中国古典 戦国時代 「木竹簡」「帛書」 隷書

紙がなかった二千年以上前の中国では、木や竹を細長く削って、簾のように編んだものに文字を書いていました。これが木簡・竹簡と呼ばれ、現在は略して木竹簡といいます。

甲骨文には「册」という文字があるので、木竹簡は三千年以上前から存在していたと考えられています。

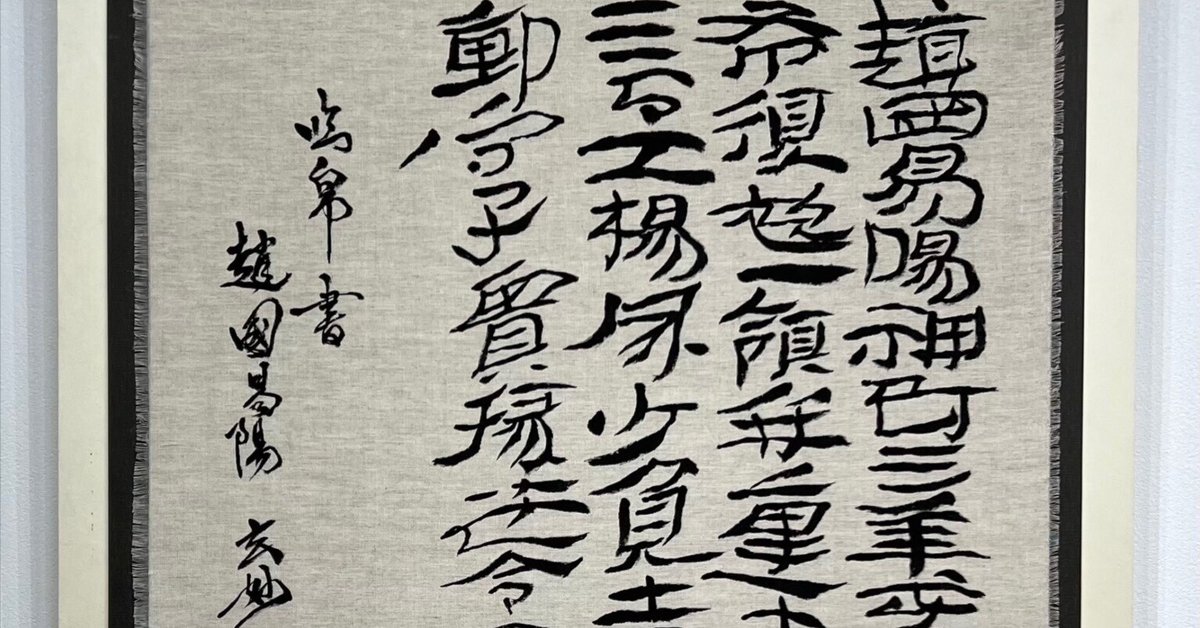

同じ時期に「帛書」と呼ばれる絹の布に書かれた文字もありました。

木竹簡は、主に戦国時代(BC770年ー221年)から晋代(AD265年ー420年)かけて制作されていました。

現在使われている册、典、巻、箋、簡、簿、箴、篇などの文字は、木竹簡から派生したものです。

木竹簡を書いていたのは、一般の筆耕業者や役人達で、その時代や一国を代表するような人物ではありません。

法律書、日記、兵書、医学書、布告書、簿記、判例書、識字テキストなど、さまざまな内容が書かれていました。

「帛書」

【釈文】趙國易陽 神爵三年成 卒吊布複袍一領麻重十二□三□楊□成少負造那郵守丞買橡□令史忠臨

「木簡」

【釈文】日露三年十一月辛巳朔己酉臨木候長福敢言之謹移戍卒呂異衆等行道貰賣衣財物直錢如牒

注/甘霹三年…紀元前五一年戍卒(警固の兵士)が衣財物を売っていた折の報告書

※この作品(臨書)と資料は、2021ー2022に行った臨書展で使用したものです。

・玄妙個展2021「古典漫遊〜文字の変遷をたどる〜中国編」

・玄妙個展2022「古典漫遊 中国書法から日本の書まで文字の変遷をたどる」

・玄妙個展2023「古典漫遊 中国書法から日本の書まで文字の変遷をたどる」