栃木県さくら市の依頼で、短編『喜連川の謀将』を書きました(執筆経緯と、史実における塩谷氏・岡本氏について)

タイトルの通りです。

小説は以下からどうぞ。

さくら市を題材にした歴史小説

https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sightseeing/000040/000243/p003247.html

執筆経緯

・栃木県さくら市から『操觚の会』へ依頼された、「さくら市に関連した掌編歴史小説」企画によるもの。

・当初は掌編3本の予定が、諸事情で追加の小説が4本欲しいということに。

・幽霊会員で、会になんにも貢献していないのに、こういうときだけ恩恵を受けてしまっていいのかな……という思いもありましたが、他になかなか立候補者が出ていないようだったので、栃木県の戦国史については多少知っていたし、趣味で資料もちょくちょく買い集めていたので挙手。

・構想段階では「囚人のジレンマ」をモチーフにしていたのですが、複雑になり過ぎるのでボツに(若干、展開に名残がある)。思考実験ネタ×歴史小説は、別の機会があったらリベンジしてみたいです。

・目安として提示された字数(枚数)がかなり少なかったので、シンプルな筋書きで短くするつもりが、掌編を書いたことがなく、短編と同じ方式で書いてしまったので、他の作家さんの作品の倍ぐらいの長さになってしまいました。勉強になりましたが、ここは反省。

・基本的には『那須記』の逸話(岡本は喜連川塩谷家臣で、秀吉に取り入って朱印状を賜り、主君の塩谷安房守から所領を奪った)がベース。ただ、企画的には観光誘致や、地元住民へのアピールが含まれるので、元の逸話のダーティさは取り入れつつも、爽やかな読後感を目指しました。

・登場する勢力が多いので(豊臣、北条、那須、伊達、宇都宮、喜連川塩谷、川崎塩谷、佐野)、いかに簡潔に説明するかにも苦心しました。

登場人物

・彦間新三郎

視点人物の若武者。架空の人物。

文官の子なので古典に明るい、武芸は下手、家中の分裂を経験している、故郷を追われこの世に寄る辺がない、という辺りが特徴でしょうか。

役的にはひたすら振り回されるポジションですが、ただ振り回されるばかりでもなく……。

彦間は佐野の地名・飛駒(彦間)から。新参者なので新三郎。

佐野地方は宇都宮や那須とは微妙に方言が違うというローカルなネタを、喜連川における彼の扱いに絡めてみました。

・岡本正親

主人公。『那須記』での記述をベースにした悪どい老軍師。

企画が企画なので、ピカレスク的な悪に振り切るのではなく、やっていることは悪いけれど、ヒーローとして読者が共感できるラインを目指しましたが、いかがでしょう。

狐がモチーフになっているのは、人を騙すイメージに加え、喜連川が当時、狐川とも言われたことからの着想。あと、狐は雀や鼠を駆除してくれることから、田んぼにとっては益獣でもあり、必ずしも悪者扱いばかりされてきたわけではないんですよね。その辺りの二面性を、正親の人物像にも込めました。

・塩谷惟久

ストーリーの都合でとんでもなく割りを食わせてしまって申し訳ない。作中では、同情の余地もないぐらい嫌な性格の主君。かといって悪人というほど大それた人物でもなく、ただただ狭量で横暴な小人。

一応、「喜連川の殿様ですが、こういう造形で大丈夫ですか……?」とさくら市側に確認させて頂いたのですが、快く許可を頂いたので(画面の向こうで渋い顔をさせてしまっていたらすいません……!)、このままいかせていただきました。

ちなみに、実名については惟久より義上(よしひさ)の方が信憑性が高いのですが、視認性を優先しました(塩谷義綱とかぶって紛らわしいので……)。

また、惟久(義上)の妻・御嶋御前が、小弓公方・足利氏の娘だとする伝承(『下野国誌』、『喜連川塩谷系図』、『足利家通系図』など)については、話の軸がズレるのでスルーしました。

史実上の喜連川塩谷氏と岡本正親

・塩谷(しおのや)氏は宇都宮氏一門。総領家の川崎塩谷氏(伯耆守家)のほか、庶流として喜連川塩谷氏(安房守家)、御前原塩谷氏(日向守家)があります。

・栃木県の地名である塩谷の、現在の読みは「しおや」ですが、かつては「しおのや」だったとされます。塩谷氏の名字もこれに由来します。

・小説中にも書いたように、総領家と喜連川家は険悪で、たびたび紛争に及んでいます。塩谷郡は那須・宇都宮領国の境目であるため、国境紛争に発展しやすく、とりわけ喜連川塩谷氏は、那須氏から影響・介入を受けるところが大きかったようです。

・一方、岡本正親は、謎多き武将です。父の名は岡本正重(内匠頭)。『寛政譜』の没年から逆算すると享禄元年の生まれで、天正17年時点だと数え年62歳。塩谷郡松小屋城の城主と伝わります。

・岡本氏は、宇都宮氏の重臣・芳賀氏の一族とされ(別説として、千葉氏庶流大須賀一族とも)、同姓の人物としては、宇都宮氏の重臣である岡本宗慶・高永親子などがいます。

・正親も、続柄は不明ながら、家紋(左巴)も名字も共通していることから、この岡本氏と同族の可能性が高いと考えられているようです。

・小説では『那須記』の記述をベースに塩谷家臣としましたが、江田郁夫氏によれば、正親は実際には、宇都宮氏の直臣の可能性が高いとのこと(江田郁夫「戦国期の境界領域支配」 『中世宇都宮氏 一族の展開と信仰・文芸』所収)。

・『那須記』などの伝承に見られるように、塩谷郡を去り(あるいは追われ)、上方にのぼって秀吉に仕え、下野で復権したという話については、後年、宇都宮氏が改易された際にも連座せず、豊臣家臣として存続していることからも、ある程度、信じていいのでは。

・所領乗っ取り伝説は、喜連川塩谷氏が改易され、川崎塩谷氏も所領替えののち、後年、改易されたにもかかわらず、岡本氏のみが塩谷郡において存続を果たしたという点から生まれたものではないでしょうか。宇都宮から豊臣家臣化したというのも、二君に仕えるを良しとしない江戸期以降の価値観からすると、印象が悪かったのかもしれません。

話は変わりますが、以下の図録の解説によれば、那須資晴・伊達政宗間の密約(密かな同盟関係)は、政宗が秀吉への臣従に方針を転換させたことで、天正18年4月頃には解消されてしまったとか。

注文していた図録が届いた。

— 簑輪諒@『化かしもの』発売中 (@genkyo_kyogen) February 4, 2023

郵送販売に対応してくださる施設や自治体本当にありがたい… pic.twitter.com/8UBekjE518

ためになる……那須氏のことももっと勉強しなきゃなぁ…… pic.twitter.com/CuGzVCkBTh

— 簑輪諒@『化かしもの』発売中 (@genkyo_kyogen) February 4, 2023

那須資晴にしてみれば、梯子を外された感覚だったでしょうね。伊達も敵、宇都宮も佐竹も敵で孤立してしまっては……。

正親以降の岡本氏

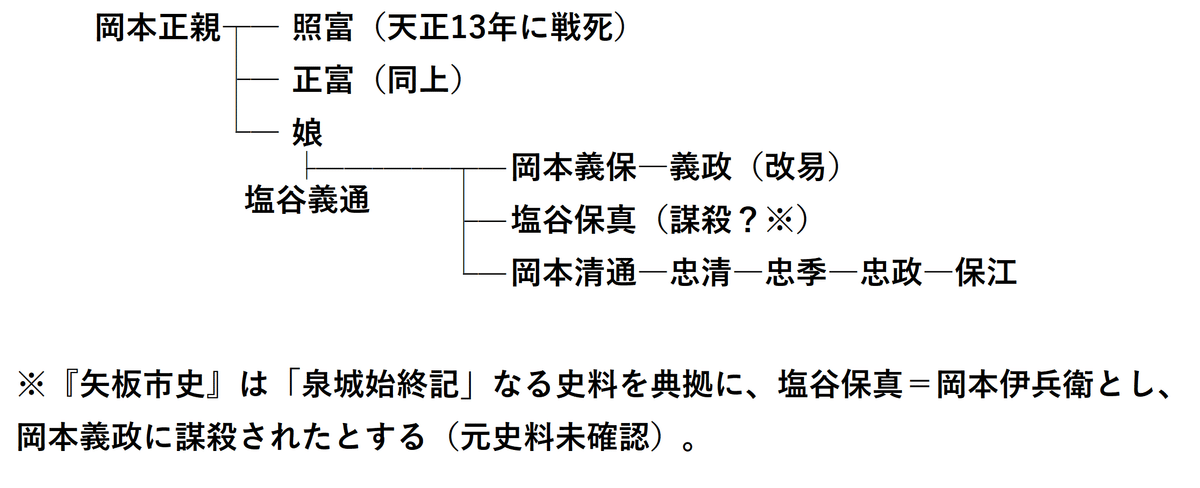

・正親の子のうち、長男・照富、次男・正富は、小田原合戦以前の天正13年に戦死。

・また、正親の娘は、塩谷義綱の弟・義通(御前原塩谷氏)に嫁ぎ、義保、保真、清通(高通、忠保)の三人の男子を生んでいます(ただし、保真、清通は塩谷義通の子ではなく、正親の子との説も)。

・正親は自身が高齢ということもあってか、小田原合戦終結後の天正18年12月には、この孫にあたる義保に、岡本氏の家督を譲りました。

・しかし、義保の子・義政の代に、故あって改易されてしまい、三男・清通の家系が旗本岡本氏として残りました。

・ただし、『寛政譜』によればその過程はやや複雑で、清通の子・忠清は、本家の岡本義政に連座して改易され、浪人。

・忠清の子・忠季が、浪々の末、甲府藩(甲府徳川家)の江戸桜田屋敷にて登用され、藩主・徳川綱重に仕えます。

以後、岡本忠季、忠政、保江の三代にわたって、桜田屋敷で勤仕しました(ちなみに、この時期、世をはばかってか、岡本氏ではなく桑島氏を称したといいます)。

・やがて徳川綱重の長男・家宣(綱豊)が将軍となるに及んで、桑島(岡本)保江も幕臣となり、御家人に加えられました。

・その後、保江は表祐筆に出世して旗本に列し、岡本姓に復して、奥祐筆や小普請などを務め、家系は旗本として続きました。

・というわけで、一時は潰れた岡本家ですが、子孫によって再興され、家名を残したのでした。

おまけ:執筆前の下調べメモより

◆人名①塩谷安房守

『喜連川塩谷系図』(栃木県史 史料編 中世 4)

惟久、のち朝隆。弥次郎、安房守。父は安房守朝吉(惟吉)。

『秋田塩谷系図』(矢板市史)

記載なし。父にあたる塩谷安房守季綱のみ記載あり。

『下野国誌』

朝孝。安房守。父は安房守孝信(弥七郎)、母は大関高増の娘。

『那須記』

義上。阿波守、安波守、弥七郎。

備考:『塩谷義上預ヶ状』には、「塩谷弥七郎義上」の署名あり。これは、水戸藩附家老中山氏の家譜(『常陸松岡中山家譜』)の中山信治の項「母塩谷阿波守義上女」とも一致する。

◆人名②塩谷伯耆守

『喜連川塩谷系図』

弥七郎。父は川崎楯河の城主・塩谷伯耆守。

『秋田塩谷系図』

義綱。伯耆守、民部大輔。父は伯耆守(民部大輔)通綱。

『下野国誌』

義綱。伯耆守、弥六郎。父は左衛門大夫(弥六郎)義孝、母は宇都宮広綱の養女。

『那須記』

伯耆守、弥六郎。

備考:『秋田藩家蔵文書』に、塩谷弥六、塩谷伯耆守宛ての、豊臣関係者の文書が複数残る。また、義綱の父は「塩谷左衛門大夫義孝」名義の書状が残る(栃木県史 史料編 中世 2『佐八文書』321)。

◆喜連川塩谷氏の改易

『喜連川塩谷系図』

正室・御嶋御前と不和の儀があり、秀吉への人質提出を行わず、やがて期日を逃したために(所領を召し上げられ)牢人に。鷲宿村→立梨村。妾腹の娘が水戸藩附家老の中山備前守に奉公し、やがて室となり、嫡子をもうけた縁で水戸に身を寄せる。(人質命令違反説)

岡本正親の所領簒奪は喜連川家ではなく川崎家の出来事として解釈。

『下野国誌』

朝孝の喜連川退去後に、島姫の縁で国朝が住んだとあるだけで退去の詳細は不明。岡本正親の所領簒奪は、川崎家の出来事として解釈。

『那須記』

岡本正親の謀略によって簒奪される。鷲宿→那須領佐良土→常陸(家臣謀略説)

◆川崎城落城と義綱亡命

『秋田塩谷系図』

記載なし。

『喜連川塩谷系図』

天正十三年に塩谷伯耆守の子・弥七郎が没落。弥七郎の家老・岡本讃岐守、豊臣政権を利用して所領を簒奪。弥七郎は佐竹家に亡命し、子孫は秋田藩士に。

『塩谷家歴代記録(大沢家記)』(矢板市史)

永禄七年十月七日の夜、喜連川の塩谷弥七郎が、塩谷の城(川崎城)を手勢十六騎で急襲し、左衛門尉の子息・弥六郎(当時六歳)は、家来の山本上総に伴われて宇津野に亡命。二年後、那須・佐竹・宇都宮が和睦し、連合軍が塩谷城を攻めたため、弥七郎は追われ、弥六郎は帰城。しかし、弥七郎は大関安碩の婿となったため再び合戦に。

『川崎伯耆守実録』(矢板市史、塩谷町小野崎氏所蔵)

塩谷家歴代記録とほぼ同じ。

『下野国誌』

永禄七年十月七日の夜に、喜連川の弥七郎高(孝)信が十六騎で川崎城を急襲し、左衛門大夫義孝を討つ。その子・弥六郎は当時六歳。大沢隼人助の助けにより同郡宇津野の山里で二年潜伏し、永禄九年に帰城。出典は「大沢家記」だという。

『那須記』

記載なし。代わりに、兄・伯耆守と対立した喜連川の弥七郎が、那須氏の助成を得て戦うも、川崎塩谷・宇都宮・佐竹勢に敗れて喜連川城を失い、那須に亡命。のちに佐竹・那須の和睦により、帰城が実現した……という喜連川方の亡命エピソードになっている(喜連川城が攻められたエピソードは、永禄八年の出来事として『塩谷家歴代記録』にも出て来るが、弥七郎がどうなったか同書の記述ではよくわからなかった)。対立のきっかけは、伯耆守が弥七郎に相談もせずに、宇都宮家から養子を取ろうとしたこと。

備考:塩谷義綱と思しき「伊勢松丸」が、永禄年間、家臣・山本上総守義宗の助けで亡命し、のちに復帰を果たしたことは、伊勢神宮御師佐八氏に山本が宛てた書状などから、ある程度裏付けが取れる(栃木県史史料編中世2「佐八文書」、通史編3中世 第五章第五節)

◆義綱改易

『秋田塩谷系図』

文禄四年二月八日に秀吉によって改易され、川崎を立ち退き、佐竹家臣に。

『下野国誌』

岡本正親に謀られて所領を失う。

『那須記』

秀吉に背いたために改易され、奥州へ移ったとする。

※川崎城については、小田原征伐後に、宇都宮国綱側近の籠谷伊勢守が城主となっており、宇都宮家中において知行替えが行われたとみられる(荒川善夫『戦国期北関東の地域権力』)。塩谷義綱が(宇都宮国綱改易より前に)改易されたとの伝承は、あるいはこの知行替えによる川崎城退去と混同されたものか。

オンラインで確認できる史料一覧

下野国誌 塩谷氏

https://dl.ndl.go.jp/pid/988344/1/96

喜連川塩谷系図(栃木県史 史料編 中世 4)https://dl.ndl.go.jp/pid/9641721/1/298

古河公方系図(房総叢書 第一輯)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1913112/1/474

喜連川判鑑(史籍集覧 第36冊)

https://dl.ndl.go.jp/pid/3450101/1/123

寛政譜 喜連川氏

https://dl.ndl.go.jp/pid/1082717/1/225

足利家通系図(古河市史 : 資料 中世編)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9642207/1/433

那須記(栃木県史 史料編 中世 5)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9640770/1/268

寛政譜 岡本氏

https://dl.ndl.go.jp/pid/1174003/1/457

断家譜 岡本

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000051205&ID=&NO=7&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf

断片的な史料

関東幕注文

塩谷左衛門大夫 親類 左ともへ五ツ

https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/05/1201/0464

新編埼玉県史 資料編 8 関東八州城之覚

川崎 狐川(喜連川)塩屋弥六 の記述あり(ただし、正しくは川崎城主が弥六で、喜連川は弥七)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9643716/1/363

栃木県史 史料編 中世3 秋田藩家蔵文書

秋田の塩谷家の文書に、天正年間の三成・増田らと、川崎塩谷義綱が通交している記録がある(宛て名は塩谷弥六、塩谷伯耆守)。また、使者を務めているのは山上道牛らしい。

https://dl.ndl.go.jp/pid/9641490/1/77

宇都宮市史 第3巻 (中世通史編)

国綱たちの秀吉拝謁記録

https://dl.ndl.go.jp/pid/9642341/1/281

塩谷義上預ヶ状(瀧田文書)

「塩谷弥七郎義上」が「乙幡弥五郎」に乙幡城の防備を預けた文書。

栃木県史 史料編 中世1

https://dl.ndl.go.jp/pid/9640768/1/237

栃木県史 通史編 4 (近世 1)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9642243/1/83

茨城県史料 近世政治編 1 常陸松岡中山家譜

「信治 母塩谷阿波守義上女」の記述あり

https://dl.ndl.go.jp/pid/9640672/1/30

佐八文書 171号、322号

塩谷伊勢松丸(義綱?)関係。

栃木県史 通史編 3 (中世)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9643174/1/460

栃木県史 史料編 中世 2

https://dl.ndl.go.jp/pid/9640769/1/243

https://dl.ndl.go.jp/pid/9640769/1/279