靴のサイズ基準とその変換について

本記事の目的はメーカーごとによって様々な靴のサイズ表記に対し、その相互の変換を明確にすることである。

各々が選ぶべき靴のサイズの指南は埒外である。

はじめに

スニーカーであれ革靴であれ、靴屋を覗くと25cm、26cm、27cmとサイズが表記されていることが多い。メーカーによっては40、41、42であったり、7、8、9などの数字であったりで表記されていることもある。これらが併記されることもある。

また「私の足は⚪︎⚪︎cmだ」と思っていても、気になった靴に足入れしてみると、普段の靴より大きすぎたり小さすぎたりすることも少なくないだろう。

これはメーカーによって靴の設計書である木型が異なるからであるが、一方で「私の足は⚪︎⚪︎cmだ」という考えが間違っている場合もある。

さらに後者の場合において、そもそも自身の足の大きさを間違えている場合と、メーカーごとのサイズ表記のずれにより誤ったサイズの靴を履いている場合が考えられる。

この記事は、この「メーカーごとのサイズ表記のずれ」を解決する一助として、それぞれのサイズ表記の相互変換を可能とすることを目指す。

靴のサイズ表記いろいろ

Wikipediaの「靴の寸法」ページには複数種類のサイズ定義が記載される。日本において代表的なものはイギリスサイズ、アメリカサイズ、ヨーロッパサイズ、日本サイズであろう。

以下、それぞれUK、US、EU、JPとし、これらの分類から始める。

まず、示す数値の基準が靴の寸法か足の寸法かである。

前者は靴の内部の寸法もしくは木型の寸法であるが、便宜上これをラスト長と呼ぶこととする。UK、US、EUがこれに該当する。

後者はその靴に合う足長である。JPがこれに該当し、日本において言われる「靴のサイズは何cm?」は概ねこれであろう。

次に、示す数値の基準がインチかメートルかである。

前者はインチを基準としたサイズ表記となり(より正確にはバーリーコーン、つまり1/3インチである)、UK、USがこれに該当する。

後者はメートルを基準としたサイズ表記となり、EU、JPがこれに該当する。

$$

\begin{array}{c|cc}

& インチ & メートル \\

\hline

ラスト長 & UK、US & EU \\

足長 & - & JP \\

\end{array}

$$

インチとメートルの変換は簡易だが、ラスト長と足長の変換は困難である。

そもそも、足長でもって靴のサイズを決めること自体に様々な問題がある。

また経験上、JPには他サイズ表記に比べばらつきが多いように思うため、JPと他のサイズ基準との変換は考えないこととする。

それぞれのサイズ定義

変数として以下の二つを導入する

$$

Li : ラスト長(inch)

$$

$$

Lm : ラスト長(cm)

$$

1inch=2.54cmとして概算すると、以下の変換式が得られる

$$

Li=(127/50)Lm

$$

$$

Lm=(50/127)Li

$$

これらを利用するにおいて、ラスト長と足長の対応が各サイズ基準を一貫して定まっているという仮定が必要である。

言い換えれば、イギリスであれアメリカであれヨーロッパ各国であれ、「足長⚪︎⚪︎cmの足にはラスト長××cmの靴が合う」という対応が取られているという仮定である。

以降、この仮定の基で論を進める。

なお、靴を選ぶ際に最も重要な数値は足長ではなくボールジョイント長であるため、厳密には「ボールジョイント長⚪︎⚪︎cmの足にはラスト長××cmの靴が合う」という対応が必要となる。

UK

細かい話は抜きにして、算出式を以下に示す。

出典は先に示したWikipediaであるが、少し表記をあらためた。

$$

UK=3Li-25

$$

変形すると以下になる。

$$

Li=(UK+25)/3

$$

US

算出の方針はUKと同じであるが、計測基点(ゼロポイント)が異なるために以下となる。

$$

US=UK+1

もしくは

US=UK+1/2

$$

ちなみにこれはメンズの場合であり、レディースの場合はさらにゼロポイントがずれ、この数値に1.5を足したものとなる。

メーカーによりこのゼロポイントに揺れがあるため、「もしくは」となる。

そのため「私はUS9だ。」と思っていても、メーカーが変われば前後のサイズの方が合う場合もあり、絶対的な基準として使用するには曖昧である。

よって以下USの使用は避ける。

EU

算出式は以下となる。

先と同じく出典はWikipediaであり、少し表記をあらためた。

$$

EU= (3/2)Lm

$$

変形すると以下になる。

$$

Lm=(2/3)EU

$$

以上から、重視すべきはUKとEUである。

この二者の変換ができればかなり融通がきく。

サイズ変換式とその運用

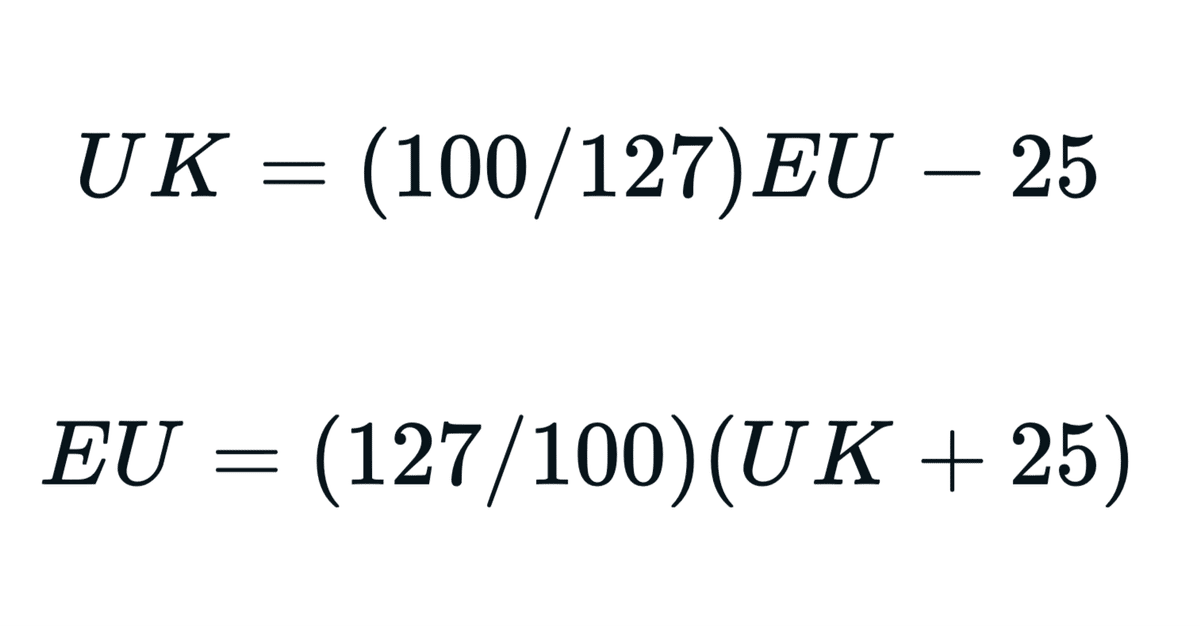

以上から、UKとEUの変換式は以下となる。

$$

UK=(100/127)EU-25

$$

$$

EU=(127/100)(UK+25)

$$

UKかEUのいずれかで自身のサイズを把握していれば、概ねのメーカーの靴に応用が可能であろう。

(変換表は追って掲載する)

UKを基準とするメーカーの場合

イギリスに由来を持つ、もしくはイギリス的な靴を作るメーカーが該当する。

John LobbやEdward Green、スニーカーであればReebokが該当する。

この場合はUKで確認すればいい。

USを基準とするメーカーの場合

アメリカに由来を持つ、もしくはアメリカ的な靴を作るメーカーが該当する。

Allen EdmondsやAlden、また多くのスニーカーメーカーが該当する。

この場合、各メーカーのホームページに記載されるサイズチャートやサイズガイドをもとに、自身のUKからUSを確認する。

EUを基準とするメーカーの場合

ヨーロッパ大陸に由来を持つ、もしくはヨーロッパ的な靴を作るメーカーが該当する。

クラシックなシューメイカーには少ないが、Birkenstockなどが該当する。

この場合はEUで確認すればいい。

その他の場合

上記以外となると国産メーカーであろう。

リーガルや山陽山長、スニーカーであればアシックスやミズノが該当する。

とは言え革靴やスニーカーが海外の文化であるため、JPのみは少なく、結局は上記三つの場合に当てはまることが多い。

稀にJPのみのメーカーもあるが、これはもう実際に履くしかない。

実例

以前とある靴屋にて、ブランノックデバイスでのボールジョイント長の測定をしてもらい、結果US9であった。ブランノックデバイス社のサイズ変換ページを見るに、US9はUK8.5である。

これを変換式に代入すると概ねEU42.5である。

以来、私の靴選びは以下のようになった。

New Balanceの場合

アメリカのメーカーであるため、UKからUSを確認する。

New Balanceのサイズチャートを確認すると、UK8.5はUS9であった。

また路面店にて測定をしてもらったところ、同じくUS9であった。

実際に足入れしたところUS9でちょうどよく、所有するのもUS9である。

Nikeの場合

アメリカのメーカーであるため、UKからUSを確認する。

Nikeのサイズチャートを確認すると、UK8.5はUS9.5であった。

実際に足入れしたところUS9.5でちょうどであった。

Reebokの場合

イギリスのメーカーであるからUKサイズで選ぶ。

UK8.5で足入れしたところちょうどであった。

この選び方をすると、New Balanceは27cm、NikeとReebokは27.5cmとなる。すべてUK8.5であるにもかかわらずだ。

私がUSとJPをサイズ変換に活用しないのは、これが理由である。

Onitsuka Tigerの場合

難題である。

Onitsuka Tigerのサイズガイドを見るとメンズとウィメンズで差がある。

これに則ると、UKで選べばJP27.5、EUで選べばJP27となる。

もちろんUKとEUが完全な互換が可能と言うわけではないが、UK8.5とEU43.3は乖離が大きい。

さて、このサイズ表を見ていると気づくことがある。

例えばJP27において、メンズではUK8、US9、EU42.5であり、ウィメンズではUK8.5、US10.5、EU42.5となる。定義の上ではUK、EU、JPは性別問わず一定の基準であるはずだが、UKにのみずれが見られる。

よってEUで選びJP27を履いている。サイズもちょうどである。

注意

よく言われることではあるが、革靴とスニーカーでサイズ感が大きく異なる。

実際に私も革靴はUK7かUK7.5あたりを履くことが多い。

また上記の論はあくまでサイズの変換を明確にすることが目的である。

実際に靴を買う際はこのサイズ変換はあくまで参考にとどめ、実際に靴屋に赴き足入れをし、店員の皆さんの言葉に耳を傾けて選んで欲しい。