【最強戦法】Aハイドライボード編

※本記事は全文無料です。

本シリーズでは、Flop以降の戦略をある程度の粒度でパターン化するために、代表的な25種類のFlopをGTO Wizardを用いて深掘りします。

(乱暴なタイトルですが、真面目な記事です)

この記事では、AハイのドライボードにおけるUTGからのレンジCBにBBから対抗してEVを向上させるための戦略についてまとめています。

今回のメインテーマはチェックレイズ(x/r)です。

前回の記事「【最強戦法】ロードライボード編」で、x/rをしないパッシブなBBに対しては、広いレンジでバリューとブラフのベッティング戦略を採用することでExploitが可能であることがわかりました。BBに対する広範なCB戦略は、国内の大型トーナメントのようなライブ環境において概ね肯定されることが多いです。

この戦略はBBのGTO戦略からの乖離を効果的にExploitする一方で、自身がBBの場合もこのようなレンジCB戦略に対抗する防御策を講じる必要があります。

本記事では、ドライボードの特徴に関する議論は継続し、特にAハイボードというBBのディフェンスが難しい状況に焦点を当ててBBがEVを向上させる戦略を考察していきます。

今回も先に戦い方の結論を抄録としてまとめます。

抄録だけ読んで本記事を閉じていたただいても問題ありませんが、全体を通して理解することで戦略構築プロセスが強く印象に残ると思います。

よろしければ最後までお付き合いください。

本来の最初の章は第2章からです。

1.抄録

【最強戦法】Aハイドライボード編

■GTO戦略の着想

1.AハイボードではUTGのレンジが有利である

↓

2.AハイでドライなボードはBBのx/rでブラフが作りづらく、バリュー過多になりやすい

↓

3.ダブルバックドアまで含めたハンドでブラフレンジの構築を検討

↓

■エクスプロイト戦略の着想

4.UTGがx/rに対してCallおよびFold頻度が過多のGTO乖離があるか判断

↓(UTGがCallおよびFold頻度過多の乖離を見積もった場合)

5.セカンドペア以下のペアハンドやゴミハンドの一部のブラフレンジを拡張してKハイ以下のハイカードのEquityを放棄させるExploitを検討

↓(Callされた場合)

6.相手のCallレンジが強すぎるため、Check頻度を増やす、Raise額を下げる形で対応

2.GTO戦略(Aハイドライボード)

■Aハイドライボードにおけるアクション選択

次のシチュエーションを考えてみましょう。

MTT ChipEV 50bb

UTG 2.3bb open

BB(Hero) call with 6h5h

Flop As7h3d

x/???

20%bet

このときBBで皆さんはどのアクションを選択するでしょうか?

自分なりの意見をもって考えてみてください。

Raise 55%

Call

Fold

GTO戦略による正解は「1. Raise 55%」です。

筆者は、6h5hはダブルバックドアがTurn~Riverで発展することを期待してCallを選択しました。AハイボードのFlopでは、x/rしてもUTGのレンジにAペアが高い割合で存在するために降ろせるレンジが少ないと考え、消極的にCallのアクションを選択しました。しかしGTO戦略の観点だとこの選択は誤りのようです。

ここからGTO戦略のアプローチを深く掘り下げていきましょう。

■Equity分布とUTGのレンジ

レンジ全体でUTGが有利です。UTGはBBの弾力性がないゴミハンドのEquityを奪うためにFlopでレンジCBを採用します。

UTGは小さい20%betでもEQRが0に近いBBの約45%のレンジをFoldさせ、Equityを奪うことができます。逆に言うとBBは50%以上のレンジでEquityの実現を諦めません。

UTGのCBレンジのうち、トップペア以上の割合は約35%、残りの65%はアンダーペアやそれ以下のハンドで構成されています。BBがx/rをせずにCallまたはFoldを選ぶ場合、UTGはその全てのハンドで次の利益を得ます。

Call:インポジションから将来のストリートでEquityの実現を目指せる

Fold:BBが放棄したEquityを獲得できる

このように、x/rを行わないことでUTGはCallとFoldのどちらに偏っても有利な結果を享受します。これを防ぐために、BBは適切にx/rする必要があります。

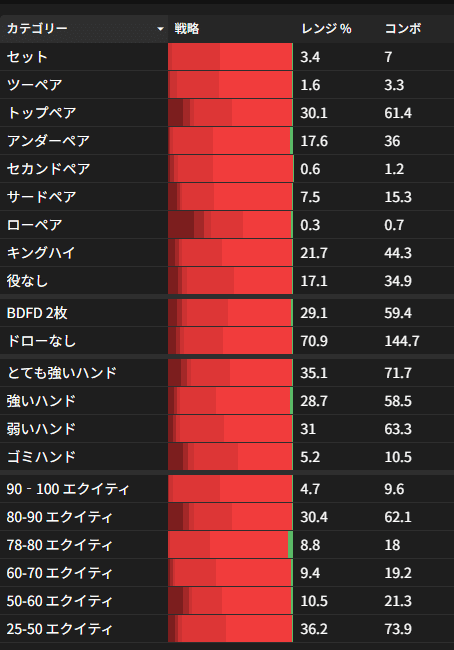

■BBのレンジ

■バリューベット

セット、ツーペア、AQ以上のトップペア

■ブラフベット

8キッカー以下のサードペア、OESD、BDFD+ガットショット、ダブルバックドア

■コール

ワンペア、ボードにスートがないドロー、8ハイ以上のダブルバックドア

バリューベットとブラフベットを適切な頻度でバランスを取るために、ダブルバックドアまでブラフレンジに含まれています。ブラフ頻度が低い偏りがある場合、ショーダウンバリューのないストレートドローのような弱いハンドのEquity実現や、ツーペア以上の強いハンドでバリューを得ることが難しくなります。

前回の記事では、ブラフのx/r頻度が少ないために強すぎるBBのx/rレンジに対して、UTGはサードペアや2overすらオーバーフォールドすることでエクスプロイトできることを学びました。せっかくBBでツーペア以上など強い役ができても、オーバーフォールドされてはバリューは得られません。

ダブルバックドアがブラフレンジに含まれる理由は、Turnのプレイアビリティが高く、Riverで偽装されたハンドに発展する可能性があり高いインプライドオッズを持つためです。さらに、x/rに対して3betされてFoldを強いられることになったとしても、それほど大きなEquityを失わないというのも理由です。

■Turn以降の戦略

以下の図は、x/rをUTGにCallで応答された場合のTurn集合分析です。

基本的にローカードがTurnで落ちた場合、BBのブラフレンジが強化されるため、引き続きブラフを継続することが好まれます。

■GTO戦略を着想する

以上を踏まえると筆者の場合は、

・UTGのレンジを過大評価し、バリューベットとブラフベットのバランスの思考を放棄してしまったこと

がミスにつながっていました。

ボードによって頻度に差があっても、BBにもツーペア以上のバリューレンジが存在する以上、ブラフレンジを考慮しなければいけません。如何にUTGに有利なボードだったとしても、安易にFoldするのは望ましくありません。バリューレンジとブラフレンジのバランスを考える癖をつけることがGTO戦略を着想するうえで重要です。

今回のようなAハイのドライボードでは、BBからブラフを考えるときにOESDやフラッシュドローのような強いドローでは足りず、バリュー過多に偏ってしまいがちなことを覚えましょう。追加のブラフ候補としてダブルバックドアの選択肢を持っていれば、概ねGTO戦略に近い形でx/rのレンジは着想できそうです。

3.Exploit戦略(Aハイドライボード)

■Exploit戦略

GTO戦略ではFlopにおいてBBのx/rに対してUTGは小さい頻度ですが3betを返します。しかし実際の国内大型トナメなどの環境では、BBのx/rがバリューベットに偏っているケースが多いため、x/rに3betで応答されるケースはGTO戦略の頻度よりも少ないように感じます。また同様の理由でx/rに対してのUTGのCall頻度についても、KQs~89sなどEquityの低いバックドアドロー系はGTO戦略よりもFoldに偏っている乖離があると感じます。

もし、UTGがBBのx/rに対して3betをせずにCallし、さらにバックドア以下のドローをすべてFoldする場合、BBの戦略はどう変わるでしょうか?

右:変化前のBBレンジ

UTGの応答を「Call or Fold」に固定した場合のBBのレンジを確認すると、x/rレンジが大幅に拡大しました。元々Callで応答していたセカンドペア以下のペアハンドや、Foldしていたゴミハンドにもx/rの頻度が現れています。

x/rに対して過度に警戒してペア未満のハンドを頻繁にFoldする相手に対しては、Aハイボードであってもドライなボードであれば、UTGに対して広範なブラフを仕掛けることでEVの向上が見込めるということです。

x/rをUTGにCallされた場合のTurnの対応も確認してみましょう。

GTO戦略では、BBが100%の頻度でブラフベットを継続する♠4がターンに落ちた場合の対応を見てみます。

右:変化前のBBレンジ

GTO戦略では100%の頻度でブラフをしていたレンジから、今回は全体的にCheckの頻度が増え、小さなサイズ(50%以下)のRaiseも現れました。特にEquityが低い部分では、Checkの頻度が増加しています。Flopでは相手がFoldしすぎる傾向を攻撃するためにブラフレンジを広げましたが、TurnでCallされた場合、UTGのレンジは通常よりも強化されており、BB側はドロー滑りの弱いハンドが多くなります。それらすべてでブラフを継続すると明らかにブラフが過剰になります。ダブルバックドアでどちらのドローにも発展しなかったハンドや、フラッシュドローに昇格しなかったガットショットなどは、素直にCheckを選択するべきでしょう。

4.結論

最後に今回学習したことを、実践で着想できるように大まかな戦略構築プロセスを振り返りましょう。

vs UTGのAハイドライボードのレンジCBに対抗するBBの戦略構築

■GTO戦略の着想

1.AハイボードではUTGのレンジが有利である

↓

2.AハイでドライなボードはBBのx/rでブラフが作りづらく、バリュー過多になりやすい

↓

3.ダブルバックドアまで含めたハンドでブラフレンジの構築を検討

↓

■エクスプロイト戦略の着想

4.UTGがx/rに対してCallおよびFold頻度が過多のGTO乖離があるか判断

↓(UTGがCallおよびFold頻度過多の乖離を見積もった場合)

5.セカンドペア以下のペアハンドやゴミハンドの一部のブラフレンジを拡張してKハイ以下のハイカードのEquityを放棄させるExploitを検討

↓(Callされた場合)

6.相手のCallレンジが強すぎるため、Check頻度を増やす、Raise額を下げる形で対応

5.あとがき

■最後に

最後まで読んでいただきありがとうございます。本シリーズでは、Flop以降の戦略を具体的なパターンにまとめることを目指し、代表的な25種類のFlopをGTO Wizardを用いて深掘りしていきます。次回はAKハイボードを取り上げる予定(絶対ではありません)ですので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。引き続きご愛読いただけると幸いです。改めてありがとうございました!