記述研究所のテキスト 14

用語集

この用語集は、製図試験を初めて受験する方が覚えておくと役立つ記述用語を説明しています。

「建築計画」「構造」「設備」「環境負荷低減」の4分野を分割して用意します。

初めて製図試験を受ける方に向けて書きましたが、基礎から再確認したい方にとっても役立つように詳しく書いています。

また、記述の勉強を進める中で、理解不足だと思った用語があった場合には、辞書的に使い再確認する利用方法をおすすめします。

この記事は「構造」です。この分野は記述が始まった平成21年から、ずっと重要な分野です。早めに基本から押さえておきましょう。

構造種別

構造種別には、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などがあります。近年の製図試験では、構造種別自由とされることが多いですが、ほぼ、鉄筋コンクリート造(RC造)が採用されます。

鉄筋コンクリート造(RC造)

圧縮に強いコンクリートと引っ張りに強い鉄筋を組み合わせた構造種別です。

材料の特性から、耐火性、耐久性、気密性に優れています。また、鉄筋、コンクリートの比重が大きいため、遮音性に優れています。構造的に安定しているため、耐震性にも優れます。

RC造のメリット

耐火性、耐久性、気密性、遮音性、耐震性

構造形式

構造形式は柱、梁を剛接合したラーメン構造や、壁で囲まれた壁式構造、部材同士が回転可能な接合としたトラス構造などがあります。製図試験では、ラーメン構造が多く採用されます。

ラーメン構造

ラーメン構造とは、柱と梁で建物の荷重を支える架構形式のことです。設計の自由度が高く、広い空間や大開口を設けることもできます。靭性に優れています。

同じ意味として、ラーメン架構と呼ぶ場合もあります。

靭性

建物が脆性破壊に対して抵抗する程度の度合いを表したものです。靭性に富む場合、地震などで建物に大きな力がかかったとしても、粘り強く耐えることができ、耐震性が高い建物を作ることができます。

脆性破壊

応力が生じた際、曲げ降伏ではなくせん断破壊が先行すると、建物が急に崩壊してしまいます。避難時間を確保するため、柱や梁の設計は曲げ降伏先行となるようにします。

スパン割

スパン割とは建物の柱芯間隔のことです。ラーメン架構の場合は概ね6~9mが採用されます。均等スパン(X方向、Y方向ともに等しい間隔)が理想的であり、安定性が高いものとなります。

無柱空間を計画する場合には長大スパンとなるため、梁にプレストレストコンクリート梁(PC梁)を採用します。

プレストレストコンクリート梁(PC梁)

大空間や大きな積載荷重に対応する時にPC梁を採用します。

PC梁は、鉄筋の代わりに、あらかじめ圧縮応力を与えた高強度のPC鋼材を使用し、ひび割れを抑制します。

PC梁はRCに比べ部材断面積を小さくでき、高強度コンクリートを採用するため、耐久性に優れます。

PC梁を支える柱は周囲の柱と力のかかり方が異なりますので、サイズアップの検討が必要です。

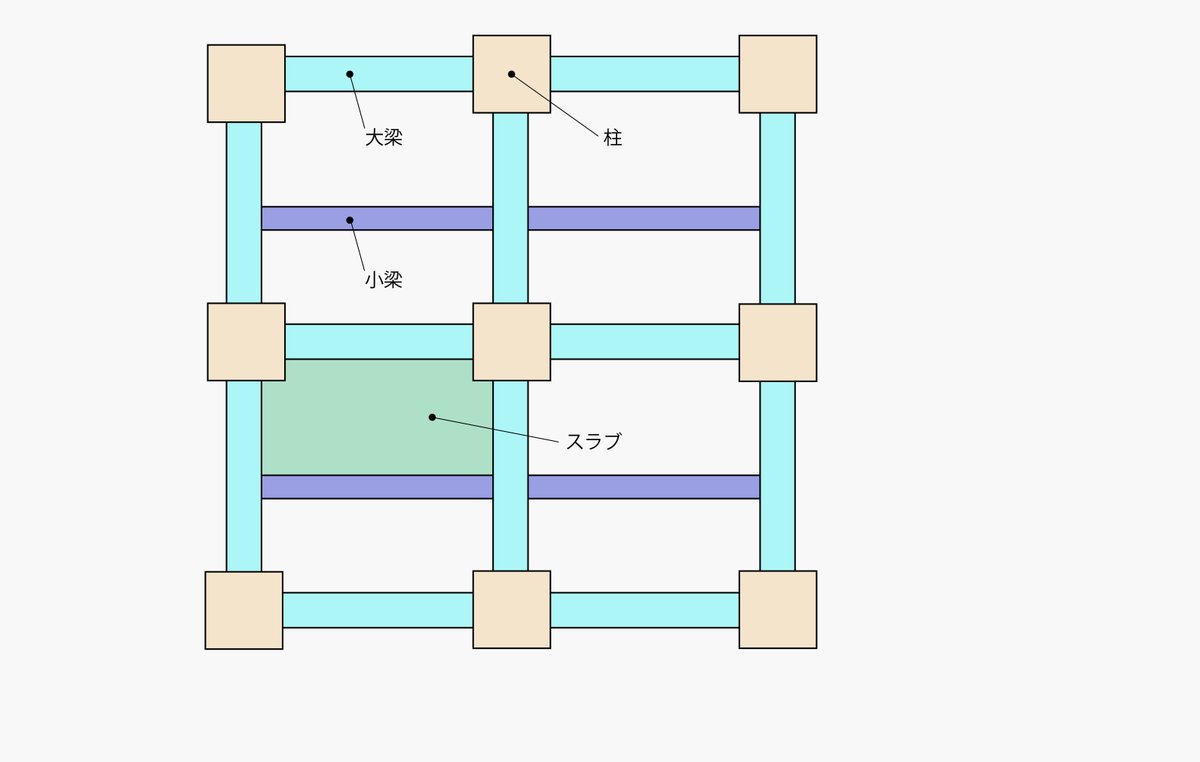

大梁、小梁、スラブ

[大梁] 建物の水平方向を繋ぎ支える部材です。屋根や床からの荷重を柱に伝えます。柱と直接つながっている梁を大梁と呼びます。柱につながっていない小梁と区別します。

[小梁] 柱と直接つながっていない梁です。スラブの寸法が大きくなるとたわみの原因になりますので、小梁をスラブの短辺方向が3~4m程度になるように設けます。

[スラブ] 鉄筋コンクリート造の屋根や床のことをいいます。床の荷重を支えて、梁に応力を伝達する役割があります。周囲の四辺が梁で囲まれたスラブは「四辺固定スラブ」と呼び、床荷重を安定して支えることができます。

柱負担面積

柱は床や梁から鉛直荷重や水平力など複雑な荷重を受けます。経済性や安全性を考慮した際、柱1本あたりの負担面積は50㎡くらいが適正とされます。負担面積が大きくなる場合には、柱の断面を大きくすることで対応します。

部材寸法

部材寸法とは、柱、梁、スラブ等の断面の大きさのことです。部材寸法の一例を示します。試験で解答する際には、ご自身のプランと整合させてください。

柱:700㎜×700㎜ 3階建ての適正な寸法、荷重を安全に伝達

PC梁を支える柱:800㎜×800㎜ 荷重を安全に伝達

PC梁 :500㎜×1200㎜ 大スパンを安全に支持

大梁:500㎜×800㎜ 十分な部材寸法(スパンの1/12以上の梁せい)

小梁 :300㎜×600㎜ 十分な部材寸法(スパンの1/10以上の梁せい)

スラブ:t=200㎜ 振動や騒音に配慮