【筋膜調整の教科書】見落としてはいけない"足関節捻挫の後遺症"のポイント

▼note執筆者

『清水 崇弘@筋膜調整×理学療法士』

◆青山筋膜整体 理学BODY 名古屋店店長

◆筋膜マニピュレーション®︎国際コース Level Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 修了

✅本note のコンテンツ内容

・足関節捻挫に関連する筋膜の機能解剖

・足関節捻挫の後遺症に有効なポイント

・具体的なアプローチ方法【動画付き】

✅本noteを読むとこうなる

・足関節捻挫に関連する筋膜の機能解剖が理解できる

・足関節捻挫に対する臨床が変わる

✅本noteは若手セラピスト向け

下記のような方にはオススメできません。

× オススメできない人

・筋膜へのアプローチで結果を出せている方

・筋膜に否定的な方

本noteは、『学校で筋膜の触り方とか教わってないし』って若手セラピスト向けの内容です。

○ こんな悩みを持っている

・足関節捻挫の臨床成績が良くない

・どうアプローチしたらいいかわからない

上記の悩みを解決するnoteを書きました。

✅足関節捻挫とは

足関節捻挫とは、関節にかかる外力により非生理的運動が生じ、

関節を支持している靭帯や関節包が損傷することです。

つまり、スポーツや日常生活の中で足首をグリって内側にひねって痛めた状態ですね。

足関節では前距腓靱帯(ATFL)が損傷されることが最も多い病態です。

引用:日本整形外科学会

そこに、

踵腓靭帯(CFL) や 後距腓靱帯(PTFL) の損傷が加わると重症度が変わります。

重症度は、

Ⅰ度 : ATFL あるいは CFL の微細損傷あるいは部分断裂

Ⅱ度 : ATFL あるいは CFL の完全断裂

Ⅲ度 : ATFL および CFL の完全断裂

と分類されています。

一般的に、

Ⅰ〜Ⅱ度は保存療法、Ⅲ度は手術適応とされ、我々セラピストが臨床で対峙する多くはⅠ〜Ⅱ度です。

引用:Sportsmedicine 2018 No.201

Ⅰ度損傷は臨床所見上、腫脹はそこまで強くなく、1週間程度で競技復帰が可能なケースが多いです。

しかし、Ⅱ度損傷は健側と比較して1.6cm腫れて、競技復帰まで2~3週間要します。

臨床上、同じⅡ度損傷でも重症なケースはさらに腫脹が強く、外固定を行うことも少なくありません。

ここで問題となるのが、どうやって競技復帰まで持っていくかです。

重症度の高いⅡ度損傷の場合、

受傷~3日:RICE処置による炎症管理

〜3週:靭帯のⅢ型コラーゲン線維の形成に留意しながら、

軟部組織間の癒着予防

4週〜:可動域の改善・筋力改善・固有知覚の回復を図り、

ジョギングなど軽い運動から徐々に負荷を高め競技復帰へ

大体このような流れが一般的かと思います。

しかし、これに反してなかなか競技復帰できないケースも存在します。

そのようなケースは、

足関節の可動域制限・痛みが遷延してるケースがほとんどかと思います。

私はこれを、足関節捻挫の後遺症と呼んでいます。

今回は、この「足関節捻挫の後遺症」にフォーカスしてお伝えしていきます。

では、臨床上、捻挫をした選手を競技復帰まで導くために、まず1番最初にやらなければいけないことは何かというと、

です。

ジョギングなどの競技復帰は、靭帯の修復期間をクリアした上で、

足関節の可動域制限・痛みがないことが前提になります。

例えば、

◆足関節の底背屈制限

◆正座・ヒールレイズ・ジャンプでの痛み

など、ベッド上でも再現される局所症状です。

基本的にここを改善しない限り、競技復帰の段階へは移行すべきではないと考えてます。

※もちろん引退が近いなど、強行しなければいけないパターンもあります。

ただ、この局所症状を改善させるのに難渋した経験がある方も多いんじゃないでしょうか。

では、そういうケースに対してどういうアプローチをすれば良好な反応が得られるのか?

私の臨床経験から、絶対にチェックした方が良い1つのポイントをお伝えしていきます。

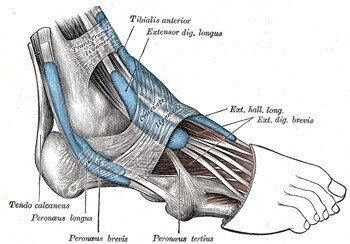

✅足関節捻挫に関連する筋膜の機能解剖

今回も、筋膜のお話をしていきますので、

まずは足関節捻挫に関連する筋膜の機能解剖を理解する必要があります。

足関節内反捻挫ではATFLを中心として足関節外側に腫脹が生じるケースが大半です。

その腫脹が引いた時に、同部位の軟部組織の滑走不良を起こすケースが非常に多く見受けられます。

その結果、二次的な機能障害として足関節底背屈制限や痛み、筋出力の低下が生じます。

つまり、局所の症状を改善させるためには

腫脹によって生じた軟部組織の滑走不良を改善させることが求められます。

ここで私が注目しているのが、

です。

伸筋支帯とは、

下腿全体を包む下腿筋膜が肥厚した横走線維として、脛骨内側〜腓骨まで結合しています。つまり、伸筋支帯は筋膜が厚くなった部分なんです。

この伸筋支帯の下を

◆前脛骨筋

◆長母趾伸筋

◆長趾伸筋

◆第三腓骨筋

が走行します。

そのため、捻挫の腫脹によって伸筋支帯周囲の滑走不良が生じると、

その下を通る筋肉の伸長性低下や筋出力低下が引き起こされます。

つまり、底屈制限やそれに伴う痛みを解決させるためには、

「伸筋支帯周囲の滑走不良を改善させる」ことが

臨床上での重要なポイントになります。

✅足関節捻挫に有効な筋膜のポイント

では、伸筋支帯にどのようにアプローチすると反応が良いのか?

私の臨床経験上、あるポイントにアプローチすることで、

足関節捻挫後の局所症状が改善することが非常に多いです。

そのポイントとは、

ここから先は

¥ 980

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?