TDL二次創作「A twinkle of Mouse」15.ホーンテッドマンション③/VS. Fantôme

「とにかく、この馬鹿騒ぎをなんとかしねえと!」

デイビスは不気味な呻き声をあげる甲冑を押しのけて叫んだ。薄暗い屋根裏部屋の奥底で、埃まみれになっていた楽器たちは、青い蛍を思わせるミュージック・ダストの燐光に触れられて、ふたたび、往年の輝きを取り戻すかのようであった——しかも今度は、演奏者の手を借りず、自分自身の力で。水を得た魚のよう、彼らは重厚な四拍子に乗せて、妖しい短調のメロディを奏で始めたのである。ハープは魔法のアルペジオに弦を震わせ、ヴァイオリンは神秘的な戦慄に酔う。チェンバロは鼓膜を弾くような音色で、タンバリンすら鈴を躍らせ、頭上に吊り下がる古びたシャンデリアまで明滅させた。さらにミュージック・ダストは自由自在に飛び回り、部屋の隅に立てかけられていた、歴史的な絵画の一枚に触れる。二千年前の赫々と染まった夕焼けの下、その年初めての葡萄酒を楽しんでいたポンペイの貴婦人たちの肖像は、遠くで噴火したヴェスヴィオ火山のマグマにたちまち呑み込まれながらも、高く突き上げたゴブレットをかちんと鳴らした。火砕流はそのまま、額縁の境界線を軽々と超え、瞬く間に現実の床へほとばしってくる。

「あちちちち!!」

「気をつけて! マグマに足を触れさせちゃだめだ!」

溶岩の飛沫が付着し、嫌な音を立てて焼き焦げてゆく靴を振りながらも、ミッキーに腕を引っ張られて、なんとか木箱の上へと非難するデイビス。高温の熱気に炙られて、全身から汗が止まらない。ぬめる手で木箱の山をよじ登ってゆき、ようやくてっぺんまで辿り着いて振り返ると、実に壮観な眺めであった。ほんの数十秒前までは、物寂しい屋根裏部屋だったにも関わらず、今やそこは、命なきものたちが音楽に躍り狂い、世に類を見ない灼熱地獄へと変貌を遂げていたのである。天井にはミュージック・ダストの煌びやかな青光が撒き散らされ、床は信じ難い眩ゆさでマグマが迸り、椅子や机は黄金に煮え滾る海に押し流されながら、哀れにも溶け落ちる瞬間を待っている。最後の審判を連想させるあちこちで、アンフォラ(注、古代ギリシャやローマで使われていた陶器の壺)に描かれた剣闘士と獅子は闘いを繰り広げ、美女のモザイクは立ちどころに蛇の髪を逆立てたメデューサへと姿を変える。せめて一言、夢だと言ってもらえたら、どんなにかマシであろう。しかし実際に巻き込まれてしまった以上は、ひたすらに目の前の光景に頭を抱えるしかない。

「ここは本当に東京ディズニーランドなのおおおおおおおお!?」

「とにかくマグマがやばい、マグマが! 下手したら茹でダコになる暇もなく死ぬぞ!」

「あ、アルバート——」

ミッキーは、蜘蛛の巣に捕らえられたままの子猿の存在に気づき、マグマに浮かんでいる椅子を伝って、彼のところに引き返した。暴れ回るほどに糸が粘つき、身動きが取れずに鳴き喚くアルバート。そんな彼の周囲でハエたたきを振り回し、あらかたの巣を絡め取ると、ミッキーは縮こまっている小猿に向けて、真っ直ぐに手を伸ばした。

「アルバート、おいで! 僕たちと一緒に行こう!」

アルバートは、はっ、と身を震わせ、次いで感動に目を潤ませた。オルゴールを抱えながら、恐怖でしがみついてくる小猿を抱きしめ、ミッキーが戻ってくる間、デイビスは仲間が一人欠けていることに気づき、きょろきょろと辺りを見回した。

「あれ、ダカールの奴いねえな。どこ行ったんだ?」

すると突然、マグマの中からざぱぁっと人影が浮かびあがったかと思うと、額から流れる汗を拭いた。

(あー、戻ってきた……黄泉の国から、戦士たちが帰ってきた……)

「だから他社製作のネタはやめろよ!! 二次創作とはいえメタネタはディズニー関係だけにとどめてくんねえかな!!」

(おい、子猿、とんでもないものに悪戯してくれたな。あのオルゴールが開いてしまった以上、もうパイプオルガンが鳴り止むことはないぞ)

「何だって!?」

(あのオルゴールは、万物に命を与える魔法の箱。パイプオルガンはこれから先、永久にひとりでに動き続けてしまう)

「ってことは、幽霊は、パイプオルガンを通って——」

(じゃんじゃん出てくる。スプリンクラーみたいに)

「アルバート、てめえーッ!!」

大人気なく突っかかるデイビスだったが、一方の猿の方はといえば、自分を惨憺たる目に遭わせた相手からの怒号などどこ吹く風のようにミッキーの肩に掴まり、口笛を吹く真似をしていた。とことんシラを切るつもりらしい。

「仕方ないよ、不思議なものに触ってみたかったんだもの。そうだよね、アルバート?」

「キキッ」

「動物同士でほのぼのとした会話をすんな!」

(ところで、どうするんだよ。そろそろこのマグマの収拾つけないと、このアトラクションがセンター・オブ・ジ・アースみたいになってしまうぞ)

「ええい、最後の手段!」

シュバッと無線機を取り出したデイビスは、でたらめの番号を押し込むなり、情けない声で叫んだ。

「マダム・リオッタ! 助けてくれーっ!!」

《お困りの様子……邪悪なる魔法……悩まされているなら……利用すればよい……》

「利用?」

《近くに……スラヴの絵があろう……》

彼らが見回すまでもなく、部屋の奥から目に入ってきたのは、素朴だが鮮やかな着色を施された、民族的な絵画である。古い伝統を持つ帽子とスカートを身に纏う農民の娘の前には、薄暗い季節の終わりを告げ、春を祝福する白い花が枝々からこぼれ咲いている。果たして、これから密やかに己れの髪を飾るのか、それとも恋人の胸元を彩るものか、娘はたおやかな手を伸ばし、今まさに、その花を籠に摘もうとしているところであった。

「えーーーい、一か八か! 当たるも八卦、当たらぬも八卦だ!」

デイビスは額縁ごと絵画を引ったくると、挑戦的にどんと置いた。途端、そのうららかな絵画の上に、ミュージック・ダストが青い燐光を振り撒いてゆくと、スラヴの風神、ストリボーグが照り輝く太陽に取り憑き、大きく吸って頬を膨らませるなり、凍てつく北風を吹きかけてきた。みるみるうちに花々は霜をふきながら吹き飛ばされ、鈴のように美しい響きと冷感を一面に撒き散らして、辺りはたちまち、冬の様相となった。雪が生まれ結晶が張りつき、氷の下に全てが埋め尽くされ、かくして、屋根裏部屋を流れていた溶岩は凍りつき、その動きを封じられたのである。

(「「と、止まった……」」)

《だろう》

マダム・リオッタは得意げに鼻笑いすると、へなへなと座り込む一行。うわ、つめてー。スラックスや手のひらから痺れるような感覚が這い登ってきて、どこもかしこもすっかり、六花にひび割れた玻璃のようである。白い息をこぼしながら震えていると、あの妖気に包まれたような声が、無線機越しに、新たな使命を申し渡してくる。

《探せ……マダム・レオタがやってきたということは……オルゴールはおそらく……その部屋のどこか……》

「だってよ、ミッキー。さあ、宝探しの始まりだ!」

「よーし、必ず見つけだすぞ!」

彼らは捜索を開始する——が、床を流れるマグマが氷漬けになった屋根裏部屋は、文字通り、身の縮むような寒さであった。しかも時折り、思い出したように北風が息を吹きかけてくるので、ほとんど零下に近づいた気温はたまったものではない。凍てつく息をもろに引っかぶり、半分ほど氷漬けにされて、カチカチと歯の根を鳴らすデイビス。

「ううううっ、寒ぅ! 冷凍庫並みの温度だぜ!」

「仕方ないなあ。ファンティリュージョン!」

ミッキーは指先から小さな魔法の炎を灯した。燃える熱さかとおもいきや、毛布に包まれたような温かさが包み込む。少し歩いてみると、どうも勝手に後ろをついてくる、らしい。

「少しはあったまったかい?」

「へへっ、ありがとな、ミッキー!」

(僕は幽霊だから何も感じない……)

羨ましそうに口を尖らせるダカール。しかしその時、ふと隣を見ると、いつのまにか、暖かな色合いの灯火が浮かんでいた。光量の柔らかなそれは、幽霊である彼の目にもけして眩ゆくはないが、揺らめく動きは、まるで炎と同じである。

「気休めにはなったでしょう?」

にこ、と微笑むミッキーに、ダカールは初めて、真正面からそのネズミを見た。友だちの友だち——という、微妙に縁遠い関係であったが、この時、ようやくその性格を知れたように思う。少し照れた顔を背けながら、ダカールは小さな声でつぶやいた。

(お前。……いい奴なんだな)

「そうかな?」

(僕は、もう死んでるんだから。そんなことしなくたっていいのに……)

消え入りそうな声で呟いた後で、ダカールはミッキーの大きな耳に口を近づけると、ぼそぼそと囁いた。

(なあ、ミッキー。お前はあいつのどこが良くて、友だちになんかなったんだ?)

「デイビスのことかい?」

(言っちゃ悪いけど、あいつ、情けなくて仕方ないだろ。そりゃ、前よりは大分マシになったけど)

「そんなにヘタレかなあ? 僕、分からないや」

ダカールは肩をすくめ、自分の手に嵌められた指輪を磨きながら、溜め息混じりに言った。

(だってあいつ、カッコつけだしドジだし寒いギャグ連発するし自己中だしヘビースモーカーだし酒乱だし)

「う、うう〜〜〜ん。僕の口からは、どうにもこうにも否めないけど」

だらだらと汗を垂らしながら、ミッキーは立て板に水で話される悪態に大人しく耳を傾けた。

「だけどデイビスは……デイビスは、いつも僕を助けてくれるんだよ。確かに情けないところもあるけど、でも——僕は、デイビスが優しくないだなんて思ったこと、一度もない。

デイビスは僕と一緒に、命懸けでヴィランズに立ち向かってくれた。真っ暗な中にひとりぼっちでいる僕を見つけて、夢と魔法の世界を見せてくれた。何より——会ったこともなく、姿を見たこともない僕の願いに応えて、ディズニーシーからやってきてくれたんだ」

語りかけながら、そっと、ミッキーは青い光を放つソーサラーハットを取りだした。悪役たちがシンデレラ城を乗っ取った、あの日。俺がヴィランズを引きつけるから、お前はその隙に取りに行け——デイビスがそう命じて、彼をファンタジーランド・コンサートシアターへと送りだしたために、指揮台の上に置いてあったこの帽子の前に辿り着けた。何万人というゲストが逃げてゆく中で、デイビスは、デイビスだけは、ヴィランズと対峙した。その姿を思い返しながら、彼は銀の星が煌めくその帽子を、かけがえのないもののように抱きしめて、

「きっと、魔法みたいなヒーローって、デイビスみたいな人のことを言うんだって。……そう思うよ」

とひとりごちる。

いつのまにか仲間外れになっていることに気づいたのか、デイビスは、スケートリンクのように凍った床を、つるつると滑りながらもやってきて、

「おーい、二人で何話してんだよー? なんか面白い話? 俺も混ぜてくれよー」

「ううん、何でもないよ、デイビス」

「そっか!」

デイビスはにこにことし、改めて、ミュージック・ダストが残していった顛末に向き直った。

「それにしても……全然片付いていない屋根裏部屋だなあ」

元々、物置きとして利用されていたのが、ここ数分の混乱により、さらにごちゃあ、と散らかりまくった部屋の様相を見て、デイビスもミッキーも、そろって肩をすくめるしかない。

「CWCの俺のデスクみたい。こん中から探し出すのは骨が折れそうだぜ、ミッキー」

「僕もそう思うけど、何とかやるしかないよ。それじゃ、箪笥の中から探そうか」

「もう片っ端から探してゆくしかねえもんなあ。よーし、覚悟を決めるか」

気合を入れるために袖を捲ったデイビスは、手近にあった衣装箪笥を漁り、ポイポイと中の物を放り投げていった。

「これか? これか!? これかー!?」

手当たり次第にデイビスの投げた物が、ゴンゴンと頭に当たり、涙目になるミッキー。やがてその手が、棚の奥底に眠っていた古い木箱を攫みだして、デイビスの表情が太陽のように明るくなる。

「「あった! オルゴールだ!!」」

……あれ?

予期せぬ唱和に違和感を覚え、そこで二人、顔を見合わせた。振り返った先、確かに二人のそれぞれの手には、妖しい雰囲気を纏うオルゴールが握られていたのである。

「ちょっと待てよ。なんで二つあるんだ?」

「確かに、この部屋にオルゴールがあるとは言われたけど、ひとつだけしかないとは言われていなかったね」

「てことは、どっちかが本物で、どっちかが偽物ってことになるんだろう……けど……」

そこで二人、手持ちのオルゴールを並べて、まじまじと照らし合わせてみた。ダカールもアルバートも、首を伸ばして一緒に見下ろす。

「俺のは……普通の箱型だな」

「それでもって、僕のは……」

デイビスは、不審げに眉を顰めた。

「なあ、つかぬことを聞くが……これは……果たして……本当に……ディズニー……なのか?」

「なんか、毛色が……違う気がするね……」

二人はふたたび、顔を見合わせた。念のため、オルゴールに魔法使いの帽子を近づけてみる。

「おいソーサラーハット、俺たちの探し物はどっちのオルゴールなんだ?」

『Pipipi……セイカイ……ヒトツハトジコメラレテル……カナシイジョセイノタマシイ……』

「こいつはなんでいつもこんなにカタコトなんだ!?」

『モウヒトツハアヤマチ……カナシイアイ……ナンジラノノロイヲフカメルデアロウ……』

う、嫌な言葉が。

「ディズニーなら、何らかの原作があるはずだよ。他にヒントはないのかい?」

「ちょっと待て、ここになんか書いてあるぞ。The......Phantom of the......Opera......」

「んんー? なんか聞いたことのあるような。確か、劇団四季あたりで……」

すると、首を捻っていた彼らの動きが固まった。オルゴールの上に座ったペルシャ風の猿が、ひとりでに動き始めたのだ。シンバルをゆっくりと打ち合わせる仕草を見せて、どこか物哀しい、華やかな金属音を奏でながら。そしてどこからともなく、時空を超えて響くような、低い老人の歌声が聞こえてきた。

♪A collector's piece indeed

every detail exactly as she said

She often spoke of you, my friend....

Your velvet lining, and your figurine of lead...

まさにこれを手に入れたかったのだ……

何もかもが彼女の言っていた通りだ

お前についてよく話していたのだよ

そのベルベットの裏地も、鉛の人形も……

Will you still play,

when all the rest of us are dead?

お前はまだ奏でるというのか

残された私たちが死してもなお……?

「やめろよやめろよ、ディズニー以外の作品のパロディは……」

「この流れ……どう考えても他のミュージカルが始まろうとしているんじゃ……」

嫌な予感以外の何もしない。そして、そういった類いは必ずと言って良いほど的中するものである。

頭上から吊り下がる、古ぼけたシャンデリアが急に点滅し始めると、やがてガタガタと揺さぶられだす。

「えっ——」

果たして、古のそのオルゴールの旋律に、幽霊が誘われたものかどうか。

激しく鳴り響く稲妻の光を引き連れ、突然、凄まじいオルガンの序曲とともに屋根裏部屋の隅に現れたその姿を目にし、デイビスは覚えず、大声で叫ぶよりほかなかった。

「おっ、オペラ座の怪人みたいなやつが出てきたぞーーー!!!!!!!」

シルクハットを身につけた骸骨頭——しかし、ジャック・スケリントンのような親しみのある類いではない、どう見ても白骨化した本物である。そいつが、ばさぁ、とマントを翻しながらやってきたのだった。

「Montre toi! Adorable, n'est-ce pas? Viens, j'ai plus de beauté à te montrer!」

「ふ、フランス語だー!」

「負けんな、ダカール! お前の原作小説も、フランス語で書かれてるんだろ!」

(つ、都合の良い時だけダシに使いやがって、てめーらーっ!!)

とにかく、ディズニーとは属する系統が異なるので、どんな奴なのかさっぱり分からない。するといきなり、天井から、絞首刑のように結ばれた縄が、幾つも吊り下がってきた。うっかり頭を突っ込んだ瞬間、重みで縄が締まり、足掻いても抜け出せない状態となるだろう。まさに命取りとなるトラップであり、アルバートは慌てて、ミッキーの背中にべたりと貼りついた。

「何これ!? 危なっ!!」

「デイビス、首の高さに手をあげて! 絞め殺されてしまうよ!」

「どーいう理屈!?」

「元ネタが分かんないから! 元ネタが分かんないから、意味も分かんないよ!!」

「え、えーっと、待て、今ググる。オペラ座の怪人は……」

とデイビスは、私物の携帯機でWebページを開き、ふむふむと音読した。

「『オペラ座の地下に住みつく、骸骨のように醜い顔を持った男。奇術や科学、建築、音楽に秀でた天才でもあり、"パンジャブの紐"という縄で絞め殺す技を得意とし、美しい歌姫に執着する。はっきり言って、ストーカーです、ストーカー』……」

(まるっきりこいつのことじゃねーか!!)

いやだー、お化け屋敷の中で、こんなオカルト変態が敵キャラなんて。あああ〜〜〜、と頭を抱えるデイビスとダカールをよそに、ミッキーだけは、どこかで小耳に挟んだ情報を思い出していた。

「そういえば、フランス版のホーンテッドマンションは、『オペラ座の怪人』を下敷きにしてるって話もあったなあ……」

「うぉーい!」

デイビスはぺちりと彼の額を叩きつつ、全力で叫んだ。

「あのなあ、このシリーズのタイトルをよっく読め! TDL二次創作だぞ、TDL! 香港とかパリの二次創作じゃねえんだよ!!」

「そんなの、作者の筆が滑っちゃったら、僕たちにはどうしようもないじゃないかー!!」

(と、とにかく僕が対話を試みてみるから、お前らは下がってろ!)

風もないのにはたはたと揺れるマントの中、対峙するダカールにひたと眼差しを据え、乾いた音を立ててその顎を擦らせながら、語りかけてきた。

———君もオルガン奏者かね……?

(そーだけど!?!?)

———私もまた……オルガンを好む……

あの神聖な音が鳴り響く限り……痛みと憎しみは尽きることがない……

(へ、へええ……奇遇ですねぇ……趣味がおんなじなんですかあぁ……)

———奇遇ではない。お前ならば、私の孤独が理解できるはず。天賦の才を持ちながら、人間どもに地上を追われた者よ……

呪いのようなその言葉に、血の気の引いてゆくような思いがした。

そしてどこからか、ノーチラス号の豪奢な船長室に据えられたパイプオルガンの旋律が、胸をつらぬいてくる。すると彼の魂は、たちまち現実を忘れて、あの薄暗い密室の中へ引き戻されてしまう。

あの音。あの音だ。

めまぐるしい、あの怪物的な音。

死者への思いに閉ざされた音楽。

反乱を指揮しながら、一人生き残った自分への限りない侮蔑。

———君の中には、迫害された者の怨恨の血が透けて見える……

———海の底でオルガンを弾く間、君は何を思っていた? 何を感じていた?

———お前を闇の奥底へ追いやった者たちへの呪詛……いや、その程度ではない……

———世界の破滅さえ願う憎しみと、絶望的に続く孤独だったのではないかね……?

ダカールの思考が止まる。この男は——知っている。原作の彼を知っているのだ。

書き換えられる。筋書きを。

奥底に眠っていた、復讐の念へ。眩むような屈辱へ。死を願う怨恨へ。

数々の悲憤の記憶に、その手は触れる。英国の支配に対抗して立ちあがった、インド大反乱。捕虜とされて項垂れた国民たちも、大砲の轟音とともに血飛沫をあげて、モノと化す前の、最期の家族の顔も。内臓を弄るように、彼の鼻先に突きつける。

男は誘いかけるように、骨をかちゃつかせながら、ゆっくりと手招きした。そしてそのしぐさを見つめ、ダカールは酷く冷めた頭で思い出してゆく。途方もない時間をたった独りで過ごし、気も狂わんばかりに人間を遠ざけてきた己れの過去を。

「ダカール! 何してんだよ!」

デイビスは叫んだ。

「あのなあ、TDSのお前は、そんな過去なんかなかったみたいに、ゲストに超友好的に振る舞ってんだぞ! お前のポート、ギョウザドッグ売ったり、マグマサンクタムツアー開いたり、ピクサー・プレイタイムのすごろくを地面に貼りつけたりしてんだぞ!

※ガチ勢は驚愕した模様

もはやお前はネモ船長であってネモ船長じゃねえ! 原作とは別人だよ!!」

(クソッ、シリアスな空気を粉砕しやがって——)

「ダカール! ディズニーの精神を思い出せ! 映画はわりかし原作に近い性格だったけど、さすがにパークはハピネスを押し出している以上、家族に見せられるような内容じゃないと公開できねえんだ!

ミステリアス・アイランドを失っちまったら、TDSの売上がまずい! なんとか、大人にも子どもにも許される性格に踏みとどまってくれ——!!」

その瞬間、ふっと、心の支えを失ったような、それでいて魂を解き放たれたような、不思議な感覚をおぼえる。

デイビスが何気なく口にした言葉。そこに、長年彼の中心を占め続けてきたもののすべてがあったように思われたのだ。

…………家族、か…………

「あっ、アルバート!」

その時、ミッキーの腕から猿が飛び出してゆくと、怪人の顔に飛び移るなり、めちゃくちゃに引っ掻いた。痛覚は感じなさそうだが、視界が遮られ、方向感覚を失ったらしい。

———この、小猿が……!

(アルバート!)

「キキッ(何やってんのお前)」

大きな耳にまんまるな瞳は、まさしく、あどけないというのが相応しい、アニメ調にデフォルメされた顔。それが腕の中に収まって、こちらを見あげてくる時、初めてダカールは、懐かしさを感じた。写実的も、前衛的も目指したわけではない、その大衆に受け入れられやすいタッチの中には確かに、技術と、愛と、限りない祈りが込められている。

ああ、そうだ。

ここは、たくさんの家族を喜ばせるために作られた場所だったな———

「ダカール!」

(……ああ、すまない、目が覚めた! 追い散らしてやるさ、派手にな!)

ダカールは、片腕をあげてかっこいいポーズを取ると、窓の外の闇夜をつんざく稲光を浴びながら、高らかに宣言した。

(出でよ、ドリリングマシーン! ミステリアス・アイランドの科学の力、この男に見せつけてやれ!)

主の声に応えて、ホーンテッドマンションの一階に突っ込んだままや刃の回転を止めていたドリリングマシーンは、最後の力を発揮した。屋根裏部屋にいるダカールを求めて、館を縦に抉り取ろうと奮闘したそれが、ついに破滅的な大音量とともに床をぶち破る。大地震が発生し、大量の蜘蛛や埃が降ってくると同時に、床板を突き抜けて輝くドリルが、一切合切を回転に巻き込んでどんどんと突き立ってくる。ダカールを洗脳しようとしていた男は、マントに身を包むと、ドリリングマシーンの暴走によって飛来してくる瓦礫や板片を、何とか避けるように後ずさるしかなかった。まあ、それはデイビス一行にとっても同じことなのだが。

「これ、館ごと崩壊するんじゃないの!?」

「もうドリリングマシーンは禁止にしてくれーっ!!」

(デイビス! 今のうちに早く、もうひとつのオルゴールを開けるんだ!!)

「糞ッ! 今はこいつに賭けるしかねえ!!」

デイビスはオルゴールの蓋に鍵を差し込み、ゆっくりと回した。開く前から、強烈な光線が漏れ出てくる。

「頼む! SSRキャラ、出てくれーッ!!」

祈りを込めながら、一気に蓋を解き放つデイビス。

瞬間—————

(人魂!?)

一瞬見えた蒼白い鬼火。それがみるみる形を取ると、窓からそそぎ込む月の瀟湘たる光芒の中、幾重にも繊細なヴェールを透き通らせて、想像を絶する麗姿が露わになった。

デイビスは覚えず、目を奪われた。雪のような爪、薄青い肌、哀しげに天を仰ぐ睫毛——そしてその薄幸な顔立ちをあまりにも無気味に際立たせる、凄絶な瞳と潤んだ唇。豪奢な髪は幾本かがほつれて、燭台のそばで蜘蛛の巣の如く揺れ、身に纏うのは、朽ちた大輪の花と、処女雪の如く闇に映える花嫁衣装であった。大富豪の令嬢なのだろうか、所作には、厳しく躾けられた経験が透けて見えたが、美しいというよりは意思を抜き取られたように思えるその動きには、何とも言えない空虚感が込みあげてくる。まるで、結婚の契りを交わすために祭壇に向かい——その途上で、何百年もの歳月に生命を奪われた、白薔薇のような。

「えっ、あ……」

熱に浮かされた——というよりは、背筋の凍るように、その女に魅入られたデイビスを差し置いて、花嫁の空洞を思わせる瞳は、不思議にもデイビスやミッキーを素通りして、部屋の最も暗い隅に向けられていた。いつのまにか、ドリリングマシーンは回転を止め、からりと石くれを落とす。怪人は霧のように姿を消してしまっていた。

風もないのに、古びたヴェールがたなびき、朦朧とした霞の筋をつくった。窓からそそぐ月明かりを浴びても、その花嫁には、影がなかった。暗闇の中に、はたはたとヴェールの靡く音と、蠟燭のじりつく音以外は、一切が無音であった。

———随分と深くまで迷い込んだようですね。

ようやく、花嫁の声が漏れた。この世の彼方から聞こえてくるような声であった……響きは不明瞭で、表情もなければ、覇気もない。けれども、抗いがたい冷ややかな魅惑、一言でいえば、死の快楽のような喜びが、鈴音の如くその内側を満たしていた。危険な快さに酔っていたデイビスは、やおらハッとすると、眉を吊りあげて気を確かに保ち、

「あ、あんた、いったい何者だ?」

———死に見初められた者……そして、終わりを待ち続ける者です。そこで震えているハツカネズミは、死んではいない……?

「え、ああ……こいつはトゥーンだから、普通の人間枠とはちょっと違うかも。でも、生きてる」

———では、お早く。あの男が退いたのは、ほんの僅かな間です。一刻の猶予もなりません、この館を脱出しなくては。私のようになる前に……

呆然とへたり込むデイビスの隣で、ミッキーは脅え切って丸まり、耳を塞いでいるせいで、すっかりお尻だけしか見えなくなっていた。そのズボンから突き出ている尻尾を数度引っ張りながら、デイビスはボソボソと囁き声で話しかける。

「おい——おい、ミッキー! 油断はできねえが、どうやら、俺たちの味方をしてくれるらしいぞ」

「嘘だよ、そんなの! デイビスはまた新しいお化けに騙されているんだ!」

「と、とにかく、自分の目で見て、確かめてみろよ。なんとなく、良い人そうなんだって」

まあ、どう見ても怪しさ満載の先ほどの男よりは、数百倍善良な人間には見えるだろう。何より、美人だった。ダカールは、ぽーっと魂を抜かれたままにそばに寄ると、跪いて彼女の手を取る。

(我が美しきレディ、貴女のような方に出会えるのは、この身が朽ちて以来の最も深い喜びです。その高貴なるご芳名は……)

———メラニー・レイヴンズウッド……もはや誰も口にすることのない名前ですわ……

「おいこら、そこ! なにを勝手に口説いていやがる!」

ビシィ、と指差したデイビスは、そのまま黙ってダカールの首根っこを掴むと、問答無用で部屋の隅に連れてゆき、ぼそぼそと会話した。

「てめえ、ヨーロッパ人に恨みを抱いていたんじゃねえのかよ。だいたいお前にゃ生前、妻子がいたはずだろうが」

(ミステリアス・アイランド生活で、ヨーロッパへの恨みは大分改善されたんだ。それに、この程度はナンパに入らない。ただの挨拶だ)

「コロッと自分に都合の良い設定を持ちだしやがって、てめえ……」

密談している間にも、後ろから半目になって見ているミッキーとアルバート、それに事情をよく分かっていないメラニーからじーっと眼差しをそそがれるのに、ハッと気づく二人。

———私の助けが不要なら……オルゴールの内側に戻りますが……

「いやいやいや、いる! 頼むぜ、俺たちを助けてくれ、メラニー! ずっとあんたを探していたんだ!

なんとか俺の仲間を探しだして、全員、館の外へ導いてくれることはできるか?」

———ああ、よかった……出番が確保されて何より……

笑う、とまではいかずとも、柔和に目を細め、薄く口角を緩めたその微笑は、可憐を極め。ふたたび、天にも昇る心地らしいダカールの頬をぺちぺちと叩きつつ、

「俺たちも、自己紹介といくか。デイビスと」

「ミッキーと」

(ダカールです)

———どうぞよろしく……メラニーと呼んでください……

「あと、あの世から聞こえてくるようなその声の響き、やめることってできる? なんとなく、取り込まれちまいそうなんだが」

「こういうことですか?」

「あ、そう、そうだと助かる」

ホッとするデイビス。だいぶと一般人に近い響きになった。

「ねえ、さっきの骸骨は、メラニーの知り合いの人なのかい? 君を見るなり、慌てて、消え去ってしまったみたいだけど」

肩に絡んでくるアルバートを撫でつつ、素朴な疑問をぶつけるミッキー。メラニーはヴェールの中に顔を隠し、枯れた白花の如く項垂れて言った。

「あれは私の父です……」

「え゙え゙……」

「ドン引きでしょう……未だに子離れしていなくて……」

「子離れ以前の問題じゃないか?」

「昔から束縛が酷かったんです……」

片頬に手を当てて溜息を吐くメラニーを見る限り、どうやら長年の確執があるらしい。箱入り娘のようには見えたが、実際には、箱どころではないレベルで雁字搦めにされていたようである。

「気持ち悪いんです、あの人……一人で外出も許さず……着る服も決めさせてくれず……隙があれば、いつも肩を抱こうとして……」

「マジで気持ち悪いね」

「父が死んでから……私は、これでようやく、自由になったのだと思いました。晴れて、人並みの幸せを味わうことができると。でも本当は、父は……生前よりももっと呪わしいやり方で、私を縛りつけようとしていたんです……」

ダカールは、そこらへんの花瓶に放置されていた、枯れた花を手に取ると、きりりと眉を吊りあげて、

(なるほど。では近いうちにご挨拶にうかがわなくては)

「待てい、ダカール」

デイビスは、スパン、と慣れた手つきで頭をはたいた。

「突然どうしてボケキャラになる。今、ここで一番のバカはお前だぞ」

(ほんのジョークだ)

「ジョークになってねえんだよ。お前、今までの話を聞いてたか?」

ぐぐぐぐぐ、額を押しつけあう二人。ミッキーは溜め息をつくと、メラニーに向かって、先を続けて、と合図した。

「とにかく、あの男に捕まっては、ろくなことになりません……父だとすら思いたくないのです、あんなおぞましい男……」

「なるほど。じゃーあいつは怪人だな、怪人」

「あの男は、人を陥れるのが大好きで……きっとあなたがたのことも、あの世へ引きずり込もうと思っているに違いありません……」

うーん、と全員が手を組み、眉を寄せた。ここまできて、いきなり、というかようやく、厄介な幽霊が現れたということか。

(僕の父上も、故郷のためだと言って、まだ子どもだった僕を無理矢理ヨーロッパに送り出したんだよな。あの情勢では仕方ないのかもしれないけれど、僕の復讐心の半分は、父によって植えつけられたものだとおもう)

「ふうん、みんな親には苦労してんだな。俺の両親は放任主義だったからなあ。ま、親ってもんは、口うるせえか、構ってくれねえか、だいたいそのどっちかなんだよな」

ダカールもデイビスも、親という点に注目してぐるぐると考えをめぐらせる中で、ミッキーだけは神妙な表情を崩さぬまま、違う物思いに耽っていたようだった。

「この館の住人たちは、どうして僕らの死を願うんだろう」

一呼吸置いて、その黒い瞳が、真っ直ぐにメラニーに向いた。

「どうして、僕たちのことが、こんなにも嫌いなの?」

あまりにも子どもらしい、傷ついたようなその純粋な問いに、メラニーの心が揺れた。ふわり、と広がるヴェールに埋もれながら、さらに透き通る声を震わせて、彼女はそっと口を開く。

「ミッキーさん。この館は、あなたがたを憎んでいるのではないです」

月の光を浴びながら、その半透明の冷ややかな手が、彼の頭をそっと撫でてゆく。

「この館は、アナハイムのディズニーランドの建設前……メインストリートの初期レイアウトの頃から、すでに構想がありました。当時は、丘の上に建てられた、古ぼけた家……教会を見下ろしながら、荒れた木々と、蝙蝠を携えるヴィクトリア調の屋敷でした。

それが実現することは、ありませんでしたけど……」

そうして、メラニーは語りだす。この館に纏わる、古い昔話を。

「その後も何度となく棲処を変えて、フロンティアランドから、ニューオーリンズ・スクエアへ。さらにその場所は、アドベンチャーランドとの境界付近へ。ずっとずっと、この世に生まれる日を待ち続けて……ようやく基礎工事が行われ、外観が完成した頃には、すでに最初の構想から、十年近くが経過していました。それでも、オープンするには程遠い。中は空っぽで、ストーリーすら決まっていなかったのです。ウォルトが、このホーンテッドマンションに棲みつく幽霊を募集した看板をかけて、ようやく、日の目を見られるのかと色めきたちました。他のアトラクションと同様に、ついに自分も、愛をそそがれる時がきたのかと。けれどもやはり、何の音沙汰もないまま、長い年月が経過してゆくのです。

毎日、毎日、丘の下のニューオーリンズ・スクエアを見つめて……ゲストは笑いさざめき、目を輝かせながら通り過ぎてゆく。時々、空っぽの館を指差す人はいるけれど、誰も中には入ってこない。誰も、この館を思い出にとどめてはくれない。

悪名高いびしょ濡れの船長や、血塗られた一族、独りぼっちの寂しい幽霊……次々と恐ろしい空想が語られながらも、何もこの館に定着しなかった。この世に産声をあげて三年……この館は、誰かが一緒にいてくれることを、どれほど楽しみにしていたことでしょう。待って、待って、待ち続けて——一日千秋の思いで。ニューヨーク万博の準備で完全に人が絶え、イマジニアたちから忘れ去られても、この館はずっと待ち続けていました。いつか、人々は舞い戻ってくる。そして、ゲストのために門を開放される時がくると。

そして万博が終わってからついに、ウォルトたちが帰ってきて、担当者が新たに決まりました。企画は大きく進み始め、コンセプトがようやく『奇妙な博物館』に決まりましたが、やはり途中で頓挫します。万博で利用したアトラクションの移設と、カリブの海賊やトゥモローランドのリニューアル——それらの方が、ホーンテッドマンションよりも重要度が勝ると判断されたのです。この館に情熱を傾けていたイマジニアたちは取りあげられ、またしても彼らの愛は、陽気なアトラクションの方へとそそがれてゆく。

この館は、ずっと優先されることがなかった。一番になりたかったのに、いつも後回しにされてきた。掴んだかと思うと、何度も取りあげられた。それでも、館は待ち続けたのです。待ち続けるしかなかった。きっといつか、自分は誰よりも愛されるから、と。

けれども、ある冬の日に———」

メラニーはそこで言葉を切り、冷たい風に身を引き裂かれるように立ちすくんだ。沈黙の奥底で、ミッキーだけが、その言葉の先を引き取った。

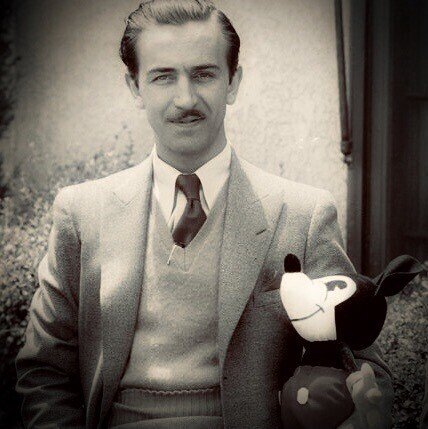

「———ウォルト・ディズニーが、死んだんだね」

メラニーは無言のまま頷き、ロザリオを繰るような動きを見せた。月光が、彼女のヴェールに静かな指を這わせ、雪の彫刻の如く光らせていた。

「分かるでしょう、九百九十九人もの亡霊がいるにも関わらず、なぜこの館は満ち足りることがなく、千人目を待ち焦がれているのか。ここには、永遠に欠けているのですよ。彼らが死ぬほど一緒にいることを夢見続けた、あの人からの、決定的な愛が。

この館は、まるで、子どものようなもの。大騒ぎして、人々を脅かして、引きずり込んで……その事実を、紛らわそうとしている。空っぽのまま放置されてきた虚しさを、何とか埋めようと足掻いているのです」

メラニーは遠く、彼女の花を散らしたレースを純白に輝かせている月を見あげると、ガラスの彼方に阻まれているそれに、微かに手を伸ばして、その白魚のような指の影を遊ばせた。それから、

「けれどもね、ミッキーさん。私は知っています」

と語りかけ、おもむろに振り返る。そのメラニーの眼差しに、陶然と、月とは異なる妖しい光が射した。

「Non omnis moriar。本当に愛された人は、けして消えない。ずっと、心の中に生き続ける———」

その不意に熱を帯びた奇妙な眼差しに、ミッキーは、深く心を囚われる思いがした。そして、なぜだろうか、その花嫁衣裳に覆われた初々しい胸を透かして、どくり、どくり、と脈搏つ心臓が、赤く照り輝くかの如く思えてきたのである。鼓動は、遙かな時空を超えて、遠い昔日のときめきを繰り返している。愛した人を待ち続け——待ち続け——今も待っているかのように。

微かに気圧される一同だったが、デイビスは違ったようだ。月明かりから離れて俯いたまま、

「分かったよ」

と短く言い捨てると、そろそろ中の本数が減ってきた紙箱から咥え煙草を引き抜き、ライターを着火させる。

「けどそのことと、エディやスコットに関しては関係ねえよな。あいつらは知らねえ災難に勝手に巻き込まれて、良い迷惑だよ。亡霊ってのは、何でもしでかしていい御身分だと勘違いしてるみてえだけどな」

(ちょっ、デイビス、火をこっちに向けるな。眩しい)

「…………」

割とクールに気取っていたつもりが、ダカールからの文句に、あえなく煙草の火を手で隠すしかないデイビス。しかしそれで苛立ちが収まった訳ではなく、もう片方の手で箱の中の煙草を音を立てて転がしつつ、遠い目をしながら、嫌味のように吐き捨てた。

「馬鹿げてるよな。他の生きた人間が、どこの誰だか分からないオッサンの代わりになんて、なってくれるわけがねえだろうが」

その声に含まれる怒気に当てられ、一行の間に、気まずい沈黙が訪れた。しばらくは、線香の如く細い煙を揺蕩わせていたデイビスだったが、隣でしょんぼりと耳を落としているミッキーに気づき、ふと、顰めていた眉を緩めて言う。

「悪い……確か、お前の友だちだったよな」

「ううん、気にしないで」

ミッキーは野の花のような微笑みを浮かべ、踵で立ったり、爪先で立ったりしながら、小さな声で呟いた。

「エディやスコットのことを、君がどれだけ大切にしているかは分かるよ。それに、いくら優しくしてもらったからって……誰かと錯覚しちゃ、駄目だよね。僕も少しだけ、馬鹿なことを考えていたみたいだ」

控えめな口調だったが、その意味に、デイビスはふと胸を打たれる。ミッキーもまた、同じように心の穴を抱えていたのだろう。

こうして、彼の腰くらいしかない身長で俯いているところを見ると、ミッキーは本当に子どもなのだった。それも、大きな決断は身の丈を過ぎ、小さな決断だけでは窮屈な、狭間の時期に立たされた子どもなのだった。

そして彼は、これから先も、永久に成長することはなかった。それは永遠に生き続けるトゥーンの、時間からの解放であるとも、鎖であるとも言えた。

「……なあ、ミッキー」

その呼びかけに、白黒時代から変わっていない大きく真っ黒な瞳が、デイビスを見あげ、首を傾げた。彼は煙草を二本指の間に休めると、深い息を吐いてから、静かに訊ねた。

「ウォルトって、誰だ? どんな人だったんだ? 俺たちの想像もつかないほど……そんなに、凄い人だったのか?」

デイビスからの問いを耳にしても、ミッキーは身じろぎひとつしなかった。何と言ったら良いか分からなかった。あの人の顔を思い浮かべた。声も思い浮かべた。そして最後に、同じ一本の筆から描かれた兎の兄弟の、血を吐くような言葉が浮かんできた。

———いいだろう、この像。僕と父さんが一緒にいるんだ。本当はこうなるはずだったんだ。父さんは僕のものだった。……でも、君が奪った。僕から父さんを奪ったんだ!

———そうさ! 君には帰る場所がある! 僕にだって昔はあったんだ! 大したものじゃないけど、僕らの場所だった! 君には……君には、なんでもある!

———ミッキー……あの人が君を好きになった理由、今ならよく分かるよ。

「ウォルトは、僕の……」

「僕の……」

ミッキーは、何かを抑えつけるように顔を歪めると、ふたたび、満面の笑みを浮かべて言った。

「魔法使いさ! 世界でたった一人の、ね! Ha-hah!」

ミッキーは、ポンと飛び跳ねると、デイビスのシャツの裾を引っ張って、おそるおそる、彼の目を見あげた。

「デイビス……あまり、ゴーストたちを責めないであげてほしいんだ。もちろん、エディやスコットのことは許されないけど……彼らはきっと、寂しいんだと思う」

「寂しい?」

「うん。だから、仲間と一緒にきた僕たちが羨ましくて……きっと、つい意地悪しちゃうんだよ」

そう、遠慮がちに語るミッキーに、デイビスは苦い言葉を、喉の奥に飲み込むしかなかった。そう、子どものように優しく、子どもらしく——甘い認識。そんな彼に、不条理を糾弾する言葉を叩きつけても、何の意味もない。

(俺は……俺は許せねえ。エディはずっと、弟の死を抱え込んできたんだ。もしもそこにつけ込んで拐ったっていうなら、絶対に容赦なんかしねえ。

それに、スコット———)

エディの身の上を思えば、胸に沸きあがるのは抑え切れない義憤だったが、スコットの場合は、急激にその炎も消失して、ただただ、自分の踏み締める地盤が崩れ落ちてゆくような不安ばかりが煽られる。

怖い。

もしも痛めつけられていたら? もしも監禁されていたら? もしも取り返しのつかないことをされていたら? もしもこのまま見つからなかったら?

———もしもスコットが死んでしまっていたら、どうしよう?

(おい、デイビス)

と声がした。そこで我に返り、空中で、なぜか居丈高にふんぞり返っているダカールを見あげた。

(感傷に耽ってる暇はないぞ。エリーとスコッティって奴を探しに行くんだろ)

「エディとスコットだよ。名前くらい覚えてくれよ」

(まあ、案内人がいるから、少しは楽になりそうだがな。あれ、当のメラニー嬢はどこ行った?)

「おーい、メラニー!」

いつのまにか影も形もなくなっていた案内人に、デイビスが声を張りあげて名前を呼ぶと、

「お呼びですか?」

(「「ヒィッ」」)

にゅ、と床から頭半分だけを突き出して現れるメラニーに、全員が脈を止める勢いで飛びあがる。

「お、おどかさないでくれよ……」

「あなたがたが勝手に驚いただけですが」

ドキドキと暴れ狂う心臓を押さえる二人を前に、メラニーは平然として、そのまますうっと全身をさらした。

「すみません、他の生ある者の気配を掴みに行ってきました。二人……」

「見つかったのか!?」

夜の中をずっと彷徨っていたが、ここへきて初めて、エディとスコットの手がかりが示されて、デイビスは期待に目を見開く。

「よく分かりません、私の見たのが、あなたがたの探しているお二人なのか。けれども彼らは、この庭園の墓から墓へと、歩き回っているようなのです……」

「ま、また庭なのかよ」

「外に出なきゃいけないの、これで三度目だよ……」

吉報とはいえ、何度も同じ場所を往復してげんなりする二人に、メラニーは続けて囁いた。

「心当たりのある人物だと良いのですが。一人は、中折れ帽を被った、背が低い、小太りの男……」

「あっ! エディだ!」

ミッキーが嬉しそうに言った。

「そしてもう一人は……口髭を蓄えた、背の高い、シルクハットを被った男……」

メラニーは静かに特徴を告げたが、しかし、ゆっくりと首が振られる。

「スコットじゃない」

蚊の鳴くような声で、デイビスがつぶやいた。

「スコットは——スコットは、髭なんか生やさない。あいつはいつも綺麗に剃ってる。生やしたままだと、娘が痛がっちまうからだって」

言うなり、デイビスは彼女に縋るように詰め寄った。

「メラニー! 頼む、もう一度探してくれ! スコットがいなきゃ、俺は帰れない!」

「けれども……他に生きた人間の気配は、もう……」

(お、おい、デイビス。少なくとも一人は見つかったんだから、ひとまずそいつのことを助けに行くべきだろ)

「…………」

ダカールの言葉はもっともだった。分かっている、どう考えても、そっちの方が先決だ。エディと合流して、安全な場所まで連れていって。けれども、その後は?

まるで思い描くことなどできない。頭が真っ白だった。スコットを置き去りにして、この館を立ち去ることなどできない。例え、彼が死んでしまっていたとしても。

デイビスは焦点を必死に合わせようとするかのような、無益なわななきを眼に浮かべたまま、どこか夢心地の声色で言った。

「エディと合流できたら……ミッキーたちはそのまま、館の外に向かってくれ。俺は……俺は、スコットがいないと——」

しかし、彼の舌が言葉を紡げたのも、そこまでだった。どこか遠くの方で、鍵の回す音が響いたのだった。続けて、荒々しく扉を開け、ふたたび閉じる音。それは徐々に、こちらに近づいてきた。

「帰ってきた……」

凍りついたかのように、メラニーはその場に釘付けとなったまま、身じろぎひとつしなかった。水を打ったような静寂が、辺りを支配した。しかし確かに、音はあった。耳を澄まさねば聞こえないほどの微かさで、何か湿ったものを引きずるような気配が、立ち止まっては、また始まり、途切れては、また動きだし、床を擦っていた。だんだん、嫌な匂いが蔓延してくるような気がした。しかし、気のせいだったのかもしれない。そのうちに、激しくドアノブが動きだした。しかも、ひとつではなく、屋敷中の金のドアノブが一斉にがちゃつき始めたのだ。心臓が壊れるような恐怖の中で、蜘蛛がゆっくりと糸を紡ぎ、自身の細い脚を蠢かせて、床へと伝ってゆくのが見えた。突如、メラニーが気違いじみた声で叫んだ。

「急いで!!」

猛然と駆けた。屋根裏部屋を飛び出すと、長い廊下を走り、古い武器が飾られた回廊を曲がる。そのうちにも、背後から恐ろしい笑い声が響き渡り、あの怪人の影が、ひたひたと確実に追ってきていた。

(ミッキー、鎧の中に隠れろ!)

「う、うん!」

ダカールとミッキーは慌てて、廊下の両端に飾られていた、首がない甲冑の中に飛び込んだ。しかし、最初から彼の存在は怪人の眼中にないようだった。ただ、見ている。骨となっても、死体となっても、自らの娘だけを見ている。隠れ場所を探し損ねたデイビスが、わたわたと慌てふためいているうちに、瞬時に、視界が何か白いものに覆われたかと思うと、

「静かに。見つからぬように」

とメラニーが素早く耳打ちする。

(ひえええ〜……)

彼が息を潜めているのは、そう——メラニーのドレスの中、だった。何気にエロチックな展開に、のぼせあがる……どころではなく、霊体が発する冷気のせいなのか、冷蔵庫のようにひんやりしてるぅ、と震えあがるデイビス。ガチガチと歯の根を鳴らしながら、なぜか紛れ込んでいたアルバートも、ぴったりと彼に抱きついてくる。

(アルバート、お前、絶対に絶対に声を立てるなよ?)

(オーウ……)

(信用ならねえな、コイツ……)

彼らの密やかなやりとりも露知らず、頭上では、レイヴンズウッド親子の会話が交わされていた。

———Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte... ni fenêtre... Quel angoissant problème à résoudre... par où sortir?

朗々とした低い声を聞きながら、何言ってんだろーなー、と大人しく体育座りをしながら首を傾げるデイビス。すると、その胸に直接語りかけるかのように、どこからともなくメラニーの指示が響いてくる。

———私が合図したら、いいですか、けして振り向かずに走ってください。私が、彼を足止めします……

(えっ。だけどそうしたら、メラニーは……)

———構いません。必ず、生きたままここを出てください。どうか……

どうしよう。メラニーを置いてゆくのは心配だし、そもそも、メラニーなしでエディとスコットを見つけられるかどうか。逡巡する彼のそばで、アルバートが突然、興奮したように飛び跳ねた。

(キキッ)

(ん?)

つられて、その指差す方向を見つめるデイビス。レース越しに煌めく、青白い燐光の群れ——アルバートのミュージックダスト! 屋根裏部屋を抜け出していたそれが、偶然、この回廊を通りすがったのだった。そして燐光は、彼らを取り巻くように一周し、魔法を振り撒いた。

「ちょっと待てよ、この状況。まさか……」

「キキッ(あ。やばいかも)」

♪Magic's in the air today

Stand beside me, don't look away

Try to find some words to sing

今宵は世界中に魔法がかかる

こっちにおいでよ どこを見てるの

君も口ずさんでみてごらん

Who do you think will find him?

Somebody's got to pay!

あいつを見つけるのは誰だと思う?

誰かに埋め合わせてもらわなきゃ!

「またこの曲かーーいっっっ!!!」

デイビスが全力で叫ぶと同時に、壁の美しい女性のタイル画が反転し、一気に、凄まじいメデューサの怒りを露わにした。生命を吹き込まれた壁飾りの剣盾は、その鋭い切れ味を誇示するように交叉し、両端に立ち並ぶ甲冑たちすら槍を振り翳し始め、中に入っていたミッキーたちは、上へ下へと乱暴に揺さぶられるばかりである。

「うわわっ」

(ミッキー、外に出るな!)

必死で鎧の内部の突起にしがみつくミッキーへ、ダカールがそっと語りかける。

(逆説的だが、ここが一番安全だ。事態が落ち着くまで、デイビスたちを迎えに行くのは待つんだ)

「うん……」

ミュージックダストの携える音楽に合わせて、古代の大砲が発射される音すら響き、次々と壁が貫通してゆく。めきょめきょ、と破壊された瓦礫が埃を舞いあげる中、今のうちに、とデイビスたちは必死に匍匐前進をして、咳をしながらも、ずりずりとドレスの外へと這いだしてゆく。

「お前本当に、とんでもないもんを開けちまったんだなぁ……」

「キキッ」

人間の心猿知らず、と言うべきか、ケロッとした顔でデイビスの首に掴まっているアルバートは、事の次第の重大さを何も感じていなさそうである。冒頭のマグマといい、ダカールの呼んだドリリングマシーンといい、本章では館の損壊がヒドイな……

例え幽霊であろうとも、メラニーも怪人も、この大騒動に巻き込まれた人物の例から漏れなかった。濛々と漂う土煙を払いながらも、メラニーはデイビスたちを、怪人はメラニーを探す。時折り、何か光るものが目に入ったかも思うと、それは甲冑の翳した剣が、今まさに彼らを切り裂こうとしている証だった。その陰で、今ひとつの武器が、混乱に乗じて加わる。戦国時代に利用されていた床弩が、弦を巻き上げつつ、きりきりと狙いを定めていた。

「メラニー、危ない!」

名を叫ぶとともに、思い切り娘の背中を押しだしたデイビスの髪を掠め、目で追うことのできない速度で放たれた矢が、反対側にいた怪人の左胸を突き刺した。金切声があがった。およそ一五〇キロの張力から射出された矢は、けして自力で抜けるものではない。壁に固定されたまま、じたばたともがく様は、まるで標本にピン留めをされた甲虫のようだった。ぜいぜいと喘ぐ息が漏れ、闇を孕んだ眼窩は、助けを求めるようにメラニーを見つめている。デイビスもさすがに良心が動いたが、それより早く、メラニーが彼の手を掴んで言った。

「振り向いてはいけません、すでに死んでいる人間です。あのままにしておくのが良いのです。早く!」

———Tu vas abandonner ton père?

ぎくりと、メラニーは立ち尽くした。怪人はもう一度、信じられないというように喘鳴の下から囁いた。

———Tu vas abandonner ton père?

その骸骨の頤は外れ、かたかたと、まるで機械の如く言葉を繰り始める。今度はデイビスが、メラニーを揺さぶって叫んだ。

「メラニー、行くぞ! いったん、こいつから離れよう!」

「え、ええ……」

———Reviens, reviens... ou je meurs de solitude...

哀しげな声が、回廊を駆ける彼らを追うように、どこまでも響く。デイビスにフランス語はわからない。けれども、切実に漏らされたであろう最後の囁きだけが、言語を超えて、胸に染みるように理解できたのである。

———寂しくて、死んでしまいそうだ———

デイビスが憐れんだのは、この朽ち果てた口で嘆き続ける父親よりも、その毒気にあてられながら永遠に同じ館を徘徊せざるを得ない、この娘の方であった。取り憑かれて、取り憑かれて、なおも自分とは無縁の涙に沈まなければならないのだろう。

数百メートルほど走り、ようやく荒い息を切らして、手を引かれていたメラニーが、不意に、振り払うように指を離すと、

「もう……嫌……」

と声を震わせる。デイビスが宥めるよりも早く、彼女はヴェールをくしゃくしゃにして、激情の限りを叫んだ。

「嫌! 嫌! 嫌! あの人と同じ空気を吸うのが——目に入れるのも——存在するのさえ嫌! 忘れたい! あんな男、忘れたいわ!」

「メラニー! 落ち着けよ!」

「なぜあの人はいつまでも迎えにこないの! 私を愛していると言ってくれたのに! 結婚式の支度をして、白粉をはたいて、ずっと……この館の外へ連れ出してくれるのを、待っているのに——!」

長年の父親への嫌悪感が爆発したのか、大声をあげながら怒り狂う彼女は、普段の姿からかけ離れていた。デイビスはメラニーの肩を掴むと、彼女の乱れた髪を払いながら、辛抱強く語りかけた。

「大丈夫だ、大丈夫だよ。今もその人は、メラニーのことを想っているよ。あんたが愛しているのと、同じように」

しかし彼女は、デイビスの強い眼差しから逃れるように身をよじったまま、

「なぜそんなこと言えるのです?」

と、突っかかるように言い返す。

「あなたはあの人に会ったことがないでしょう。なぜそんな無責任に言えるのです?」

デイビスは戸惑ったが、まともな返しなど、ひとつたりとも思いつきはしなかった。メラニーは、まるで試すように、眉を吊りあげてこちらの顔を睨んでくる。仕方なしに、

「え、えーと。……す、好きでいないと、化けて出てきそうだから」

我ながら、何ともダメな回答をした、と思う。地雷のようにすら受け取られかねない発言だ。

けれどもメラニーは、ふっ、と頬を綻ばせると、困った人間を前にした時のように、眉尻を下げて微笑んだ。

「もう少しうまい言い訳をしないと、本当に、化けて出ますよ」

「ご、ごめん」

「……ねえ、デイビスさん」

とメラニーは、ヴェールの端で、頬を濡らしている涙をそっと拭いながら、静かに告げた。

「生きた人間は、死んだ人間の代わりになることはないと。先ほど、そうおっしゃいましたわね」

「ああ……」

「本当に本当?」

「そりゃそうだろ?」

「……確かめさせていただいても、いいでしょうか?」

———どくん、と。

その瞬間、心臓の弾け飛ぶような鼓動が合図となって、彼の体は石のように動かなくなった。金縛りだろうか——? まるで時が止まったかのようだった。どこかで、低い女の笑い声がした。それがメラニーのものかどうかも分からない。己れの頬を、十本の指が這ってゆき、ヴェールの底から透ける、魂そのもののような瞳に魅入られて、少しも眼差しを動かせない。折り重なる絹のレースが、次第に彼の足元を呑み込んでゆき、花嫁自身がヴェールをあげると、儚く、妖艶な顔立ちが現れた。しかしその美貌は、涙に濡れていた。こちらの哀愁をそそるような——誘われるような。そしてデイビスの視界は、彼女ですべてを覆い尽くされた。真珠のような胸元、細く骨の浮きでた首、小さく整った顎、そして、ただひとつ、見事に紅い唇。まるで全身の血の気をそこだけにそそいだかの如く、唇はなまなましい気品に満ちていた。それがゆっくりと近づいてくると、氷をすべらせるように、唇が重ね合わされた。

理性が働いていたのは、そこまでだった。その瞬間、すべてが吹き飛んで、何もかもがどうでもよくなり、脳の奥底から真っ白な、どぎつい痺れが広がって、全身が冷たい真綿に包まれ、その柔らかさと一体化してゆくような、不思議な恍惚感が魂を満たした。意識は、無気味なまでに底のない陶酔に塗り潰され、ここがどこなのかも、何しているのかも、どうでもよくなった。途方もない時が過ぎてゆき、とろとろと脳が水になって、どこかへ消え去ってゆくような気さえした。けれども、重なる唇以外、この世に何の未練もなかった。薄闇——それにほんの少しの光芒。どこかへと導くようにうねる波に揺すられると、死んでもいいと思うほどの心地良さとともに、また肉体の重みから解放されてゆく。

濃密な、蕩けるような永遠の冷たさ。それは異様なに昂揚した死の喜びを与える。彼らが接吻していたのは、ほんの数秒に過ぎなかったのだが、デイビスにとっては、何年も何年も、こうして唇を触れ合わせていた気がした。運命の伴侶と巡り逢い、茫洋とした薄闇の中で、ひとつに結びついてゆくかのように——最初から魂はひとつでしかなく、今、その原始の状態へと回帰してゆくかのように。けれども、あまりに理性のない快楽ゆえに、ふっと、小さな違和感が頭をもたげた。微かに目をこじ開けた折り、隈に縁取られた、蜘蛛の巣のような睫毛と、燭台の照り返しを受ける、蝋人形のように蒼白い肌が視界に入る。そして、彼が手を添えていたその温度のない頬は、生きた人間にはありえない、何かの粉をふいていた。それと同時に、冷や水を浴びせられた感覚が、ようやっと、全身の鳥肌を奮い立たせた。鼻腔には、埃っぽい、蛾の鱗粉のような香りがしのび込み、まるで、屍体から滲みでる膏と膏が、冷たいままに擦れ合って、互いの唇を埋めながら緩慢に呑み込んでゆくかのように感じた。小刻みに震え、懸命に抗おうとするデイビスに気づいたのか、メラニーはやおら身を離すと、一拍を置いて、実に魅力的な微笑みを浮かべた。そして、水を打ったような静けさの中、透き通る声で囁いた。

———私と結婚してくださいます? デイビスさん。

つっ、と背筋を汗が伝い落ちてゆく。

目の前に浮かぶ死の容貌は、見惚れるほどに艶やかだった。

キキッ、とアルバートが小さな鳴き声を発した。デイビスは、壁へと追い詰められた状態で、ようやく舌を動かして答えた。

「ごめん……無理、だ」

ぽつりと、乾いた声が、静まり返る廊下に落ちる。

メラニーは、少しも顔色を変えなかった。十秒か、二十秒か、沈黙のうちに氷結した無表情——その仮面のような顔を動かすことなく、突然、ふわり、とヴェールをひるがえして、彼に背を向けながら囁く。

「行きましょう……生ある者たちの集う場所へ……」

(ゆ、油断できねぇ〜……)

ドッドッドッ、と一応生きているらしい証が、左胸の下から早鐘のように脈打っている。あのまま頷いていたなら、今頃、自分はどこを彷徨っていたというのやら。ゾッとしない話に縮こませているデイビスの身を、アルバートがスルスルとのぼってゆく。心配して顔を見にきたようだ。

「アルバート、今の、いったいどう思う?」

「キキッ(あぶねー)」

「だよなぁ」

一歩間違えたら冥界送り、という教訓を大いに頭に刻みつけ、念のために若干距離を空けつつも、メラニーの後を大人しくついていった。い、いや、ビビってるわけじゃねえけど、一応、怒らせたら何が起こるか分からねえしな……そして、ようやく廊下の角を曲がったところで、ミッキーが手を振っている。

「メラニー、デイビス! 大丈夫だったかい?」

「すみません……怪人をまくのに手間取りまして……」

温度のないふわ〜っとした声は、特段の変わりなく、平静そのものにしか聞こえなかった。そして、壁に突き刺さった弩の弓が、今は何も貫き留めてはいないのを見て、チッ、と舌打ちをする。

「仕留め損ないましたか。相変わらず、逃げ足だけは早い」

「なかなか物騒なことを言う花嫁さんだね」

「しかし、これでまた、時間を稼げました。庭へ出るのなら、今のうちです。この隣の部屋から、バルコニーに出られますわ」

メラニーが道を指し示して、一同のために、部屋のドアを開ける。しかしダカールはといえば、後ろの方で何やら泥棒のように挙動不審なデイビスの方にこそ、冷たい眼差しを差し向けて、

(デイビス)

「……な、なんだね、ダカール君」

(まさかとは思うが。……お前、メラニー嬢に手を出したりは——)

ぎっくー、と思いっきり肩を揺さぶるデイビスの後ろで、妙なところで勘の働くダカールとミッキーは、思わせぶりな目を送りながら、ぼそぼそと密話を交わした。

「デイビスは稀代の女たらしだもんなあ。ゴーストも例に漏れず」

(フラグ一級建築士は信用ならない)

「て、てめえら、そんな風に俺のことを見ていたのかよ」

じと〜っと見つめてくる疑いの眼に、拳を震わせるデイビス。いや、その勘はちゃんと当たってはいるんだけど。

「ふう。やっとここまで来れたね」

「ほんとほんと。終わりが見えてきたのは嬉しいけど、若干、眠くなってきたよなあ」

「もうすぐ夜明けだもんね。僕たちは一晩中、館を彷徨っていたことになるのかあ」

部屋に設けられたバルコニーの手すりをまたぎ、木を伝って降りていったデイビスたちは、あくびをしながら、コキコキと肩を鳴らした。月は白く、強い光を失っていて、その分、光量を空そのものに奪われたかのようだった。東の空が、微かに色づいてきていた。バルコニーから直接、腕の中に飛び移ってくるアルバートを抱き留めながら、ミッキーは頭上にそよぐ白い布を見あげ、

「どうしたの? 行こうよ」

と訊ねた。しかしメラニーは瞼を伏せ、静かに首を振る。

「……私は、ここで待っています……」

「なぜだい? あんな怪人のいる館に、君一人だけ残してゆくわけにはいかないよ」

「おい、急にどうしたんだよ、メラニー?」

「怖くて……」

「あの怪人のこと? 大丈夫だよ、みんながついてるんだし」

「いえ……もし、外にいるところが見つかったらと思うと……

また……連れ戻されて……またあの男が……怖気の走るようなことを言って……また……私に執着する……

これ以上、あの男に執着されたら……きっと、耐えられない……」

自らの身を抱きすくめるメラニー。花嫁衣装に皺が寄り、絹の上を、素早く、夜明け前の艶が通り過ぎてゆく。

(けれども、メラニー嬢。そうしている限り、結局、あなたはまたあの怪人と永い時を過ごさねばならないのでは)

「そう……分かっている……分かってはいるのですが……」

メラニーは目を瞬かせ、茫然と呟いた。まるで、消えかかった蝋燭のように見えた。

「殺しちゃおうか」

ぽつりと、己れの靴に眼差しを落としながら、デイビスが言った。その眼は酷く乾き切り、どこか透き通った寂しさを宿していた。

「あの怪人のこと。そうすりゃ、あんたは自由を取り戻せるんだろ?」

メラニーはやはり、虚ろな眼差しのまま、黙っていた。やがて、その陶器のような頬を、涙がこぼれ落ちていった。

「ちょっと、デイビス。ディズニーランドで、そんな教育に悪いことを言わないで」

「わ、悪い」

「でも……このまま僕たちと一緒に逃げて、二度と戻ってこなければいいんじゃないかな。陽射しの中の世界まで行けば、きっとあの怪人も、君を追ってはこられない」

そっと、手袋に包まれた手でアルバートの背中を撫でながら、ミッキーが言った。その純真な黒い目を見つめて、彼女は歔欷を震わせる。

「そうしたい……それができたら、どんなに……」

(またテキトーなことを……何回も言うが、ゴーストたちは強い光が苦手なんだぞ? もちろん、メラニー嬢も例外なく、だ)

「だけど僕たちには、これがあるよ!」

青く輝くソーサラーハットの中をゴソゴソと漁り、ミッキーがなんとも得意げに取り出したのは。

「フィルハーマジック・オーケストラが貸し出しているオペラグラス……?」

「ほれほれ、ダカールの分もあるぜ。赤と青のペラペラのグラスじゃなくなった感じ、技術の進歩を感じるよなあ」

(ええと。で、これが何の役に立つんだ?)

「だーかーらー、太陽対策だよ! サングラス代わりにこいつをかけろってこと!」

(効果あるのかなぁ……)

「こっち来いよ、メラニー。試しにかけてみようぜ」

メラニーは半信半疑の様子で、ふわりと地面に降り立つと、ミッキーが差し出してくるそれを受け取った。サングラス。数百年前の時代に生きた令嬢には、こういうのは初めての経験だったが、おそるおそる、つるを耳にかけてみる。

「……似合います、か?」

「おー。不良娘感が出てるな」

にっ、と白い歯を見せて、デイビスが笑ってみせる。

「上出来だ。オジョーサマの家出大作戦、だな」

「これで、館から抜けられる……これで……」

「うん。もう、あんな人でなしの怪人のこたぁ、考えなくていいんだよ」

メラニーはじっと、何かを考え込んでいるようだったが、やがて、

「あの男は、人間じゃない」

とつぶやく。それは、呪いを断ち切るために自分を鼓舞するための言葉に聞こえた。少しの沈黙を置いてから、確信を得たようにもう一度、はっきりと輪郭の立った声を震わせる。

「私とは無関係の人非人だ。親なんかじゃない」

ミッキーは、抱え切れないほどの感情を瞳に乗せながら、それでも静かに頷き、メラニーの手を引いた。

「行こうか」

「このあたりですわ……」

ドリリングマシーンのタイヤの跡がくっきりと残っている広大な庭園の地面の上、うわぁ、めちゃくちゃだなあ、と思わずにはいられない、いっそ清々しいまでに破壊された納骨堂の前に立つデイビス一行。空はその色彩を弱め、頭上を塗り潰していたかつての紺碧が、まるでサファイアの薄片のように濃度を落としている。地平線を超えてはいないにせよ、確かに、太陽の気配は近づいてきていた。ゴーストたちのティーパーティーもそろそろ終焉を迎え始め、何体かは地の底に還り、何体かはポットを抱えたまま、鼻ちょうちんを膨らませて居眠りをしている。きょろきょろと見回すと、エディはシーソーを震わせ、かつての朽ちたイギリス王とともに、あははうふふと遊んでいた。デイビスは足元の骨を拾いあげ、すぱこーんと、思いっきり彼の頭に命中させた。

「何してんだよ、エディッ!!」

「はっ。こ、ここはどこでえ」

その衝撃に我に返ったエディは、ふと、自分の手に持っているしゃれこうべに気がついた。

「うわーーーーーーーーッ!!!!!」

「ウワーーーーーーーーッ!!!!!」

その大声に驚いたデイビスもまた大声をあげ、ポーンと放り投げられたしゃれこうべは、侘しい音を立てて、破片を飛ばして砕け散った。こそこそと、欠片の合間から蜘蛛が逃げてゆく上で、ぜはーっ、ぜはーっと荒い息を絞りだす二人。

「て、てやんでえ、驚かせるなって、坊主」

「驚かせたのはどっちだよ……」

互いにドキドキしている左胸を押さえながら、それでもデイビスは、彼に詰め寄ると、

「なんでもいい、さっさと帰るぞ、エディ!」

「なあ、なんか、メンバーが増えていやしねえか? ミッキーはいいとして、あとのぷかぷか宙に浮いた小僧と、花嫁さんと、ミッキーが抱いてる小猿はなんなんだよ」

「えーっと、それは、話が長くなるからぁ……ここを脱出したら、な」

「第一、俺は今までいったい、何をしてたんだってんだ?」

「お、覚えてねえの?」

「ああ。というかそもそも、ここはどこなんだ?」

きょとんとするエディとデイビス。

「おい、冗談はやめろよ、エディ。あんたはいきなり俺たちを置いて、怪しい洋館の中に駆け出しちまったんだよ」

「俺が? そんなことを?」

「え?」

「分からねえんだ……紫の男が、声をかけてきたことは覚えてる……だが、俺は——」

「———————そこまでだ」

不意に現れた朗々たる声と同時に、エディががくりと膝をつく。その目はどこか虚ろで、ここではない世界を彷徨っているように見えた。

「エディ!? おい、エディ!」

「どいつもこいつも、簡単に心変わりをする馬鹿ばかり。永遠に、この私の傀儡のままでいればいいものを」

洒脱な紫の羽根を挿したシルクハットを被り、一グラムの贅肉さえついていないように思える痩せさらばえた細身を、漆黒の燕尾服に包んだ男。静かに満足そうな表情を浮かべ、口髭を撫でているこの人物こそ、紛れもなく——この館における、全ての怪奇現象を引き起こした張本人。それだけではない。背後には怪人すら控えている。

メラニーとミッキーを後ろ手に庇いながらも、デイビスはすぐさま、男との距離を目測した。ざっと、十メートル。遠いとも、近いとも言いがたい——けれどもただひとつ、確かなこと。これ以上あの男に近づけば、間違いなく殺られる。

ゆえに、動けない。少しも刺激できない。実に優雅な貧乏貴族のように杖をつくだけのこの男が、なぜ、こんなにも危険な気配を身に纏っているのか。デイビスは、からからになった喉に生唾を流し込みながら、何とか口にした。

「お前……ヴィランズの一人だな」

「いかにも、ドクター・ファシリエと申します、どうぞお見知り置きを。通称、影の男——一部には、"紫の男"とも呼ばれているようだがね。

こちらにいらっしゃるレイヴンズウッド氏には、少しの間、私の専属オルガン奏者になってもらったんだ。なかなか素晴らしい腕前だったろう?」

黒く艶のあるシルクハットを手に取り、汗と脂で湿った巻き髪を露わにしながら優雅に腰を折った男はいきなり、その妖しい紫の瞳を、デイビスの双眸へひたと据えて、

「緑」

と感銘を堪え切れぬ低い声でつぶやいた。

「大変に珍しい眼の色ですなぁ……選ばれた者だけが持つ色……そう、それに運命を狂わされた人間もいる……」

「何のことだ?」

「善の意志が、必ずしも善の結果を導くわけではないということですよ。とりわけあなたは、人々を地獄へと突き落とす機会が多いようだ」

その骨の浮きあがった指で、杖の先についている紫水晶を撫で回した。

「実に興味深い……」

そうしてシルクハットの影の下、不気味に煌めく炯眼は、見透かすどころではない、骨よりも深く喰い入った感情までもを、白日の下にさらけだすような眼差しだった。

「ドクター・ファシリエ——てめえがエディを洗脳したんだろ?」

「人聞きの悪いことを言わないでくれたまえ、これは立派な契約だ。『哀しみを捨てたい』——あの男の方から、この私に、すすんで魂を売ったんだよ」

語りながら、自身の右側に生えている、一本の樹に近づいてゆくファシリエ。荒れ果てた庭には珍しくもない、生きた葉が一枚も残っていない禿げた枯れ木だったが、たったひとつ、他の樹々と区別しているものがあった。それは、この荒廃した雰囲気に似つかわしいとも、やはりそれでも心臓を凍らせるようなものだとも言える。それを骨の浮き出た指で静かにいじりながら、彼は魅惑的なバリトンで囁いた。

「命を助けてやったと言っても過言ではない。礼をしてほしいくらいだね。彼があのままだったら、こうやって出ただろうからなァ———」

男がその先を語らずとも、枯れ枝に括りつけられたそれが、如実に告げていた。絞首刑結びを施され、風に軋みながらぶら下がっている、一本の縄。現実味のない空気の中で、それだけが浮きあがり、異様に生々しいように思える。果たして、何人の魂がこの縄をくぐり抜け、現世を手離したのだろうか——歳月に汚された繊維の色は、屍の色。多くの者が死の前に流した汗と涙が、こびりついている。

縄を見ているうちに、メラニー・レイブンズウッドは、その輪の向こうから、何か沈鬱な重みが手招きしているように思えた。鉛のように覆い被さってくるのに、酷く澄明で、酷く懐かしい別世界。縛めと解放の、両方を備えた輪。ごうごうと、夜明け前の空気が不気味な音を立てる。そしてその瞬間、彼女の中で、すべての光景が繋がった。

よみがえる。八角形の部屋。窓も扉もない、ただ、頭上高くまで天井が伸びてゆくだけの部屋。

稲光を浴びて、照らしだされる。天井の梁からぶら下がっていた、ぼろぼろの重たいもの。

あれは、あの揺れていた『物体』は———

「あなたが殺したのね」

囁くように、怪人だけをその美しい目に映して、メラニーは言った。

「あなたが殺したのよ。私の花婿を!」

叫ぶ。その眼から、涙があふれた。

怪人は深い溜め息をつき、まるで昨夜の晩餐を思い出しでもするように、目を細めた。それから、はたはた——と靡くマントの端を押さえ、ようやく陰鬱に、重々しく告げる。

「あの男は、可愛いお前を籠絡しようとした。金もなければ、未来もない。あんな貧乏人と一緒になれば、どんな不幸な目に遭うか分からない。すべて、お前のためにしたことだ」

メラニーは目を見開いた。告白の内容についてではない。なぜこの男は——こんなにも哀しげな口調なのだろう? ようやく、自分の罪深さを悔いたというのか?

違う。

この男は反省などしていない。ただ、自分を哀れんでいるだけだ。だから躊躇いもなく殺し、その婚約者である自分と対面できるのだろう。これが自分に与えられた運命であり、神からの試練だと涙しているのだ。

根本的に——相容れない。

この男は、まともじゃない。

「この世に私ほど、お前を愛している人間はいない。なぜなら私は、自分自身を愛するように、お前を愛しているからだ。私たちは、二人で一人。出会ってしまった以上、けして、離れて生きてゆくことなどできない」

こつりと。また一歩、骨を包み込む靴音が近づく。

「お前は、私と同じ色の血が流れている人間。私と同じ。おいで、私の子。私と同じ、私と同じ、魂を分かちあった、私の分身——」

「同じじゃない!!!」

メラニーの叫びが響き渡り、枝にとまっていた鴉が飛び立った。夜明け前だった。まだ薄い空気の中、声は恐ろしいほど遠くまで響き、隅々にまで染み込んだ。

「お前とは違う! お前のために人生を狂わされた! お前のせいで、私の愛した人間は死んだ! お前は、お前は、お前は! 私から人生を奪い続けた! 一度たりとも、私を"子ども"として愛してくれはしなかった——!!」

頬を滑る涙は、けして生前の白粉を流しはしない。花嫁を艶やかに彩るためのそれは、死体冥界を送りだす死化粧と化していた。後から後から溢れる涙を、まるで真珠でも見るように、怪人は恍惚として見つめていた。

そして、彼のそばに立つもう一人の男、ファシリエが、ゆくりなく口を挟んでくる。

「おやおや、何を勘違いしておるのだ、メラニー? お前はもう生きてなどいない。戻れる場所もない。それに父親と同じ——人殺しの願望さえ、ちゃあんと受け継いでいるではないか」

「やめて……」

「見せかけの美しさで、新たな結婚相手を墓場に引きずり込もうとしていたではないか? まったく、お前たちはいつも、自分たちは悪とは無縁だという顔をする。自分のことを、情愛に満ちあふれ、天国に導かれるべき魂だと思い込んでいる。ちゃんちゃらおかしいね! お前たちは所詮、地獄を這い回るドブネズミだ!

そんなにも愛がほしいというのならば、お仲間の前に披露してやればいいではないか。きっと同情をそそいでくれるとも、簡単なことだろう?

さあ、お前に勇気がないというのなら——この私が、ヴェールを剥いで、見せてやる。麗しの花嫁が涙ぐましく隠していた、お前の本当の姿をな——!」

キィン————

甲高い氷結の音とともに、まばゆく、冷たい光が周囲を切り裂いた。目を開いても、一瞬、理解できなかった。茫々と輝く氷の結晶に磔にされた花嫁。花婿の到来に胸をときめかせ、支度部屋で白粉をはたいていた顔の皮は、今や、どこにも存在しない。完全に白骨化したその屍は、頭から爪先まで、もはや美しいとは到底言えない姿に変わり果てていた。そして、嘆きの歌がなおもその肉のない顎から漏れて、救いを待つようにカタカタと鳴り響いている。

「メ……ラニー……」

そのおぞましい姿に後ずさるデイビスたちとは反対に、ファシリエの喉からは、悪魔のような笑い声が噴きあがった。

「親子そろって、醜い骸骨だ! いつまでも腐肉を交わらせて、堕ちてゆくがいい——同じ悲劇の奥底へとな!」

怪人は、骨となった娘のヴェールの下に跪くと、まるで添い遂げることを夢見るかのように、その真っ白な布に包まれた純白の髑髏を見あげつつ、ドレスの裾に口付けた。漆黒のマントが風に舞い、美しいヴェールと折り重なってゆく。しかし娘の骨は、何も言わなかった。風に誘われて響いたらしい、意思のない歌声以外、何の音も漏れることがなかった。もはや朽ち果てたその物体に、命があったことさえ疑わしい。ダカールが怒りに震えながら叫んだ。

(やめろ! 貴様の汚い手が、メラニー嬢に触るな!)

その声を合図として、ふたたびアルバートが、勇猛果敢にも、怪人の骸骨頭へと飛び出してゆく。しかし跪いたままの怪人を差し置いて、億劫気味に振り向いた男が、す、と紫水晶のついた杖を突き出し、髭にまみれた唇を歪めた。

「親子の感動話を邪魔するとは、実に無粋な奴め。物事の機微が分からないお猿さんには、ご退場いただこう……」

その瞬間、次々と羽のついた矢が発射され、鋭い音を突き立てて、アルバートは枯れ木の幹に縫いつけられた。ぎりぎりで衣服を貫通しただけのようだが、アルバートは震えあがり、自らに矢を放った者たちを見る。それはブードゥーの呪いに取り憑かれて、槍や吹き矢を構えた、ティキ像の戦士たちである。神々を彫りつけた巨木の偶像の目はぎらついて、浮世に得た命をほしいままとしていた。

「キャプテン・デイビス」

まるで上等のフォアグラでも味わうように、ゆっくりと薄い舌をひらめかせながら、男は新たな名を口にする。

「どこかで聞いたことがあるぞ……どう考えても勝ち目のない鼠に力を貸す、愚かなディズニーシーのアトラクションの主人公……

ふうむ……噂の広まっていた人物が、こんな若造だったとは……」

顎をさすりながら、まるで視姦でもするようにじろじろと見つめてくる男。その紫の目には、獲物を検分する妖しい光があった。

夜明けは近かった。生ぬるい風は茫々と曇り空を払い、もうすぐ、黄色味がかった朝の光を運んでくる。黎明の輝かしさを運んでくる。風は、すでに騒ぎ始めていた。何かがはち切れんばかりに緊迫し、冷たい薄闇を掻き乱している。世界が朝陽を待っている。震え、畏れるように、日の出を待っている。

「心配しなくていいさ、私は、屍を扱うプロだからね。お前の死体も、生前と変わらぬ見かけのまま、コルドロンに入れてやろう。感謝していただきたいものだ」

「はっ……笑わせる……」

「顔が強張っているぞ、坊や。ハハー、そろそろ、このディズニーランドにやってきたことを後悔しているのではないのかね!? だが、もう遅いぞ! 貴様らは、この悪の王国から逃げられはせんのだ!」

瞬間、彼に向かって投擲される、ファティマの手を描かれたカード。ぴっ、と頬を赤い線条が横切り、次いで、一滴の血が流れた。

デイビスは動けなかった。あまりの緊迫ゆえに、頬の血を拭うこともままならなかった。まるで、二人の間の距離をものともせずにその鮮血を飲むかのように、ファシリエはゆっくりと舌なめずりをしている。胸に下げたタリスマンが主の欲望に呼応して、赤々と脈打った。

「もうすぐだ。もうすぐ、ここは我々の国になる。我らがブラック・コルドロンへ、ネズミの死骸を生贄に捧げるまで、あと少し———」

「そうはいかねえ! この国の王は、ミッキーだ! 貴様らヴィランズが王座につくなんて、永遠にありえない!」

「まだ夢見事を語る口があるのか? 王を守るために海を超えてやってきた者たちが、一人、また一人と散っていることに気づかないかね? 哀れなことだ、今、仮初めの命の灯火も絶え果てようとしている……」

戦慄が駆け抜け、デイビスは振り向いた。地面に倒れ伏している、少年の幽霊——その霊体は、瞬くような弱々しさを呈して、色を失っている。

「ダカール!?」

(すまない……僕ができるのは、ここまでだ……)

干上がった声をなんとか漏らして告げる様子は、まるでもう一度、非業の死を迎えるかのようであった。世界に無惨に掻き消されようとする友人の姿を見て、頭が真っ白になってゆくデイビス。そして彼の脳裏に、ダカールから告げられた言葉がよみがえってくる。

———僕がお前たちを助けてやれるのは、夜明けまでだ。太陽が昇ったら、僕の姿は掻き消えてしまう———

そして今、滲む朝の光が、魂を死者の国へと連れ戻す。ダカールは、ぼんやりと地面を染めてゆこうとするその光芒を見つめながらも、その心の中には、まったく別の風景を思い描いていた。

旭に舐められて変化してゆくプロメテウス火山の岩肌も、

光輝をさざめかせて水柱を噴きあげるヴァルカンズ・コルドロンも、

もはや彼には、二度と目に入れることのできないものだった。死した以上、それらを目にする機会は永遠に失われた。それらは生者のものであり、もはや、己れの島ではない。

何もない、何も。

一度死した今、この腕の中には何もない。

「ダカール、そこで待ってろ! 今、俺の陰に——うぁっ、」

(デイビス!)

走り出そうとする彼のふくらはぎへ、ティキが放った吹き矢が突き刺さった。血が流れた。細い矢だったが、凄まじい速さでうねる痛みだけは、体の張り裂けるようだった。地面に倒れ、服に泥水がこびりつく。その顔が、醜く歪んだ。

何とか身を起こしてスラックスをまくると、目を潤ませ、息を荒げながら、デイビスはその矢を抜き去る。薄闇と薄明に満ちた世界で、そこだけが色づいたように真っ赤な鮮血が、ぬるぬると素肌を濡らしていった。

血が流れることは、生きる証であり、死んだ証でもあった。この世で最も鮮烈に見える色彩、それが血の色だった。泥水に、粘度の違う鮮血が混じってゆく。消えかかる意識の中で、ダカールは、それを見ていた。やがて、息を震わせ、風の中に掠れた言葉を紡いだ。

(デイビス。僕は原作上では、復讐心に燃える鬼だった。人を憎み、皆殺しを望む——そんな人間だった)

「こ、こんな時まで、自身の原作のメタネタをねじ込んでくるとは……」

(黙って聞け! ……僕はイギリス人どもに故郷と家族を奪われ、大地に流された血の河を見て、復讐の念に取り憑かれた。自分じゃどうしようもなかった。このまま、ありとあらゆる船を転覆させ、海にいる人々を殺戮する人間になるはずだった。

……ディズニーシーに、出会うまでは——)

デイビスは、顔をあげた。

美しい睫毛に取り囲まれたダカールの瞳。

その穏やかな眼の色に、胸を衝かれる。

まるで。

まるで、夜明けを待つ海のようだと思った。

量り知れぬものを泡とともに沈ませ、静謐な波音を、世界を染め始めた薄明のうちに響かせながら。

果てしない祈りと、果てしない呪いを背負い込むように、その瞳は、世界に満ちている無限の広がりを抱こうとしていた。

(あの島では、僕は、孤独じゃなかった。たくさんの人がいた。たくさんの人が、海を超えてやってきて——未来を夢見ていた。ノーチラス号は、人々を殺すためじゃない。人々のためにあった)

夜明け前の風が吹きなぶる。ダカールは、陽射しの下の青葉を思わせるデイビスの翠の瞳を見つめ、かすかながらに笑った。

(デイビス。死者なんかに負けるな。生きて——立派な、科学者になれよ……)

それが最後の言葉だった。地を這い、太陽から庇おうと伸ばしたデイビスの手が、ダカールに届く寸前で、笑顔が掻き消えた。

まるで、最初から何もなかったかのように。死は、少しの気配すらも、手のひらに残してはくれなかった。風がさらってゆく。湿った土の匂いだけが、鼻を掠めた。

呆然として、手のひらを見る。当たり前のことなのに、頭が追いついてくれない。死者はいなくなり、生者だけが地上に残される。そんなのは、当たり前のことなのに。

みんな、みんないなくなってゆく。そしてついに、背後から聞こえてくる、地面を踏み躙る音に、身を震わせた。

「準備はできたか? さあ、次はお前の番だよ——坊や」

近づいてくる。そして、デイビスの肩に手をかける——その寸前で、浅黒い指が火が乗り移る。みるみるうちに、ファシリエの瞳の中に、炎が燃え盛った。

「ああ——っ!?」

「よそ見をするな! 君が本当に狙っているのは、この僕じゃないか!」

僅かなりとも彼の指を爛れさせたその炎は、なけなしの魔力をそそいでミッキーが灯した、最後の魔法だった。そして、それが放たれた今、彼の中には何も対抗する力が残っていないのを感じる。空っぽだった。それでもデイビスは、身を翻して、ミッキーの元へ駆け寄った。

「デイビス……!」

「ミッキー、早くこっちへ来い!」

叫んで、デイビスが伸ばした手を、ふたたび、飛んできた矢尻が掠めた。皮膚が裂けた。身の毛のよだつような戦慄が走ったが、次の瞬間には、差し出されたミッキーの手を攫むと、流血した腕とは思えぬ力で引き寄せた。その瞳には、凄まじい焰が噴きあがっていた。爛々と輝くそれは、眼球の位置が少しでも動けば、宙に熱い尾を帯びるかと思われるほどに激しかった。小さな体を抱きすくめ、その頭のてっぺんに、歯を喰い縛った頬を押しつける。燃えるような体温が伝わってくる。

————この手を離さない。絶対に。

「ミッキー、何としてでも、あのヴィランからお前を逃がしてみせる。けして捕まるなよ」

「う、うん」

「いざという時は、俺を踏み台にしてでも、館の外へ逃げるんだ。分かったな?」

「……ぅ……っ」

「分かったな!?」

骨を軋ませるほどの力で肩を掴まれ、何も考えられなくなった。ただ、デイビスの顔だけが目の前にあった。空は薄明の兆しを見せていた。彼の髪が、音もなく棚引き、ほのかに数条光っていた。数拍の間を置いて、ミッキーは汗まみれの顔を、微かに頷かせる。デイビスは目を細めると、まだ乾き切っていない傷口のような声で囁いた。

「それでいいんだ……」

ふたたび、繋いだ手を握り締め、ミッキーを連れて走る。幾つもの枯れ木が左右を過ぎ去り、途方もなく広がる、終わりのない迷宮のように思えた。

浅い呼吸を繰り返すファシリエの指に、炎はまだ取り憑いていたが、すでに魔力がすり減り、温度が尽きてゆく。あまりに姑息な虚仮威しだった。今に掻き消えてしまえば、守るものなどないのも同じ。ファシリエは舌打ちをすると、足元の地面に無数に分かたれて伸びてゆく己れの影に向かって、と命じた。

「さあ、我々の天下だ! あのネズミを見つけだすんだ。沼地も墓も、すみずみまで探せ! 生きたまま連れてこい、心臓が動いたままだ!

…………今はなァ———」

光が強ければ、影も濃くなる。闇の中に目と口が引き裂かれたかと思うと、獲物を追って、次々と森の中へひた走ってゆく影法師たち。それを見つめ、不気味な笑みへと歪められた紫の瞳に、呪われた世界が映り込む。

ホーンテッドマンションは、浩瀚な場所だった。広さだけではない、長い歳月をも宿していた。そして、その時間のほとんどを、廃屋として過ごしてきた。庭園は雨風にさらされ、誰も愛でる者はない。時折り、崩れ落ちた墓石が光るだけ。

人間の目にとっては、荒れ果て、死んだ館に見えた。打ち捨てられ、二度と顧みられることのない館だった。

けれども確かに、何かが生きていた。

そこには、何かが息衝き、命をすり減らして、無数の営みをなそうとしていた。

風にざわめく葉擦れ、巣を張り巡らせようとしてふと止まる蜘蛛の呼吸、沼から這い出た蛙の視界、鋭い音を立てて木の実に割れ目を入れる栗鼠、そのすべてが、この土地に根を下ろす。

生きるとは、そういうことだった。

けして重大なものではない。ささやかなもの。命の触れた土地を微かに、空虚の底から引きあげるもの。ここで確かに、何かが生きようとしている。

デイビスは、稲妻で倒れたらしい樹のうろを見出すと、その狭く湿った隙間にミッキーを押し込んだ。顔を伏せていれば、黒い毛は暗さに紛れて、ほとんど見分けのつかなくなるだろう。こうしている間にも、追いつかれるのは時間の問題だった。デコイとして自分が立つしかない。

「デイビス、どこに行くの? 僕も行く!」

「だめだ、ミッキー! お前はここで隠れているんだ!」

外に這い出そうとした瞬間、背の高いその人影と目が合うと、冷や汗の玉を浮かばせる中で、デイビスは、見たこともないほど優しい笑みをにじませた。

その笑顔が、いつも自分を置き去りにする大人の合図だと、分かっていた。彼らは笑って、ミッキーを安心させるために嘘をついて、彼を守るために、遠くへと旅立ってしまう。

いつもそうだった。

大人は、行ってしまう。子どもの知らない世界に。そうして、謎めいた言葉を残して、何かと闘って、いなくなってしまう。僕がどんなに彼らを必要としているかを、彼らは知らない。同時に、彼らがどんなに寂しいかも、どんな心細さを隠しているのかだって、僕は知ることができない。

「心配するな、俺は死なねえ——何があっても、俺だけは生還する。約束したからな、お前を一人にしないって」

「デイビス、お願い、ここにいて。ひとりになってはだめだよ。行っちゃいやだ!」

「大切な友だちを置いて、あの世に逝きはしないさ。ほら、いつもみたいに、元気に笑っていろよ。だーいじょうぶ、ほんの少しの間だぜ? そんなにビクビクしてたら、ミニーに笑われちまうぞ。

——————じゃあな、ミッキー」

彼は去り際に振り返ると、戯けたように、軽く二指の敬礼をしてみせた。

まるで、ふっ、とそのまま、大空へ飛び立ってしまうように。怖いものなど、目の前には何もないかのように。

そしてその笑顔は、この世で最期に見る光景のように、美しく見えた。

NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/n2d2fab2b8e8a

一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e