四追いチャレンジとかいう奴2

今回は四追いチャレンジを解く際のポイント、練習法、問題を覚えるべきかなどについて私見を述べたいと思います。他の方の解き方や練習法も気になるのでぜひ教えてください。四追いチャレンジ愛好家として、連珠家との思考の違いは興味があるところです。

四追いチャレンジのポイント

四追いチャレンジの取り組み方については以下の素晴らしい記事があります。

ほとんどこの内容で尽きているのですが、自分なりに解くときのポイントをまとめてみます。より具体的な話は、カテゴリ分けして別の記事で書きたいと思っています。

※以下の番号は必ずしも手順を示しているわけではありません。

① まず赤ポチを見る

必ず最初にやるべきことです。手番と初手ノリ手の確認です。約0.3秒、複雑な形なら2〜3秒といったところ。ノリ手はすぐに止めます。

② 四追いがありそうな場所→それ以外

最初はいかにも四追いがありそうな所を中心に考えます。遅くとも残り10秒くらいになって解けていなければ、落ち着いて盤面全体を探します。この時間を意図的に確保するのはけっこう大事です。遠くから繋げてくるパターンや地味なところだけで収束するパターンもあります。

③ 剣先、四ノビで生じる剣先の把握

おそらく最も重要です。なる早で考えている範囲内の剣先をすべて把握します。

④ ノリ手、自分の禁手、偽の禁手の確認

サボらず全て確認します。防ぎの石も同時に読む力、剣先・連の把握、禁手の理解などが大事になります。

⑤ 一度読んだ部分的手順の結果を覚えておく

部分的に何が起こるかわかっていると、他の部分を読んだときにそれと繋がって詰みが見つかることがあります。

⑥ 安易に着手しない

剣先をたくさん作っていかにも有力そうな四ノビが敗着になる問題も多々あります。よくあるのは、ノリ手が生じてしまう、黒で四四にしかならなくなってしまう、白で禁手勝ちにできなくなってしまうなどです。

⑦ パターンをたくさん身につける

解くときのポイントではありませんが挙げておきます。収束パターンや特殊な剣先の使い方、頻出形の剣先を使うとどうなるか、複数使い方がある剣先の使い分け…などなど体で覚えて引き出しを増やしましょう。

⑧ 時計は見ない

時間は感覚で把握しましょう。ただし5秒秒読みに慣れすぎると、対局の3秒フィッシャーで時間が切れやすくなります。

⑨ 確定四ノビはすぐ着手

絶対に必要な四ノビがあります。レート重視の人は読みきれなくてもすぐ打ってしまいましょう。⑥と反する内容で、その正確な見極めは難しいところです。

⑩ 詰まないことから読む

連珠の実力が伴わない私が這い上がるために身につけた技です。例えば両立しない有力そうな四ノビが2つあるとします。あまり回数が続かない (詰みがなさそうな) 方から読んでその先の全変化を潰します。安心してもう一方の四ノビを読みます。

このやり方であれば、読み切れていないにも関わらず最善の道を進むことができます。正解手順を踏んでいると確信して読めることと、マイナーな順で詰むのを逃しにくいこと、秒読みと相性がいいことが大きな利点です。

ノリ手を確認しながらだと5秒はかなり忙しいです。簡単な四追いは瞬時に見える必要があります。また、安定させるには剣先の把握力が重要です。なお、有力な手が複数あるときに不詰を読み切れないとしっかり破綻します。

解き方の例

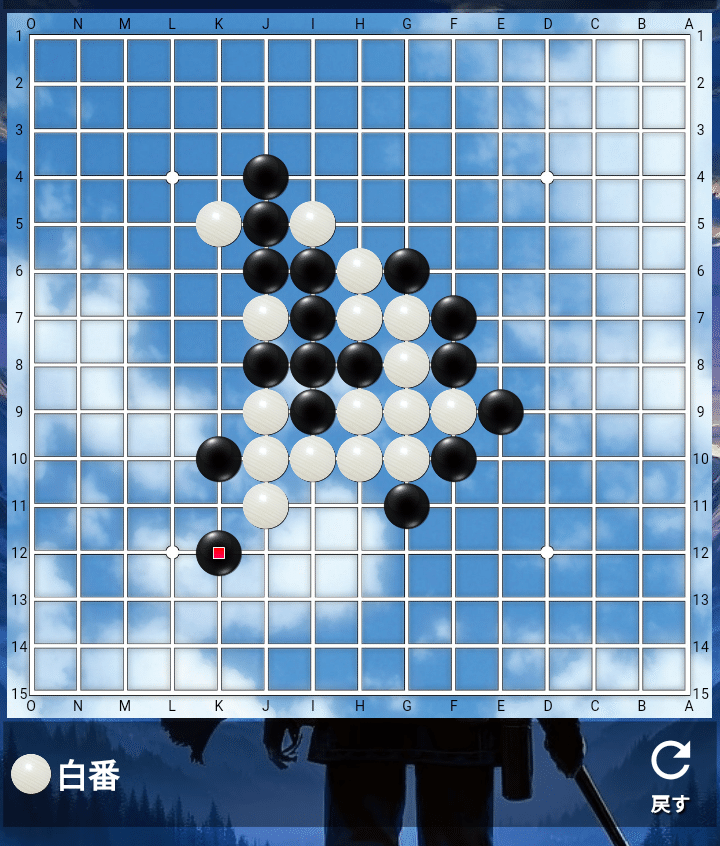

練習問題を解いてみたいと思います。このレベルの問題であまり回りくどいことをする必要はないのですが、あくまで例を示すということで。

1) 白番です。初手ノリ手ありません。

2) 初期局面で剣先が3つありますが、次につながる使い方は1通りしかありません。他の使い方は3回四ノビして終わり。

3) 白番なのでこの3回で禁手勝ちがあるかも確認する必要がありますが、明らかにありません。慣れると、ここまでは見てすぐにわかります。わからない人は一つ一つ確認して鍛えましょう。

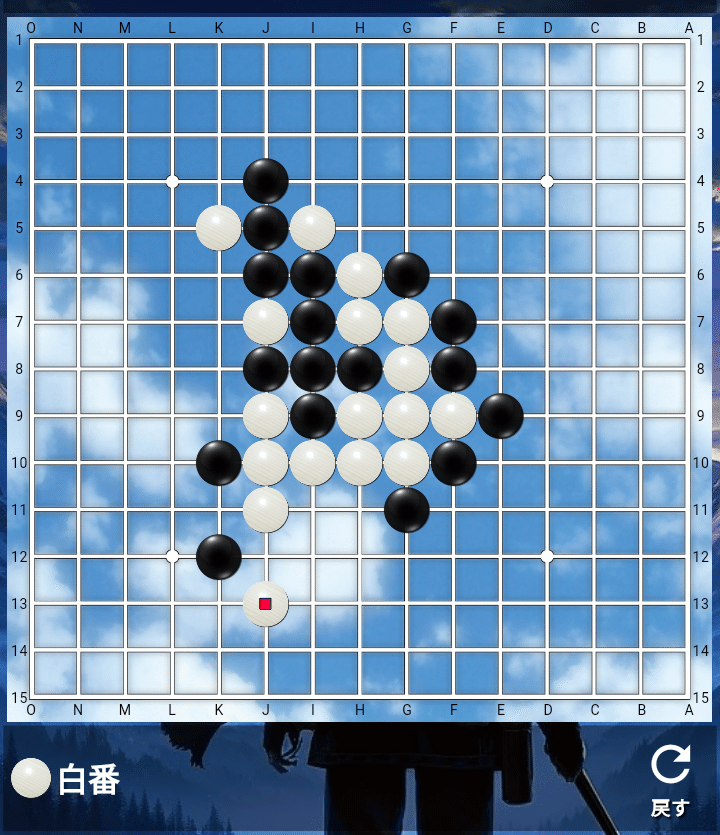

それでは唯一次につながる四ノビ3回を着手した局面を見てみましょう。

4) さて、次はトビ四かそうでないかの2択。トビ四はそのあとたくさんつながりそうなのでトバない方を読みます。2回四ノビして手が続かず詰みません。

5) というわけでトビ四が正解。よく見るとトビ四のあと一手四三でエンド。四四禁でも勝ちです。

このようにトビ四は「たくさんつながりそう」だけで止めて、マイナー変化を私は読みはじめます。そのため四三が見えるタイミングが遅れています。秒読みがあること、四追いが必ず存在することを活かした解法といえます。

コラム3 受け手の着手点

問題の初期局面の受け手の着手点を気にしたことはあるだろうか?どんな手を打ったかは大きく2つに大別できる。攻めたか受けたかである。攻めの手だった場合はそことは関係ない場所、受けの手だった場合はその周辺に四追いがあることが多い。実戦四追いならではなので、余裕があるときに相手の手の意味を考えてみると四追いチャレンジがより楽しめる。

おすすめの練習方法

赤レートが安定しない人

基本的な四追い力が足りていないと思います。五目クエストの練習問題をたくさんやりましょう。

実戦が強くなれば自然と読みの力がつき四追い力も上がるので、実戦をがんばるのもありです。

それ以外

・練習問題の3手禁、5手禁の50問RTA

読みを鍛えるにはやはり禁手問題です。目安として、3手禁50問8分以内、5手禁50問15分以内が安定すれば及第点だと思います。着手時間を考えると3手禁が平均5秒でぎりぎり見えるくらいのタイムです。

・renju portalの詰連珠を利用

https://renjuportal.com/puzzle

ゲソ天さんという方が毎日四追いを投稿してくださっています。ゲソ天さんの★★(可能なら★★★も)を順に解きます。私はこれをゲソ天行脚(げそてんあんぎゃ、敬称略)と呼んでいます。動かさずに読み切るのが重要です。読みの飽和量が増えれば短手数の読みの負担が軽減されます。ノリ手もよく出てくるので正確な読みが要求されます。

URLを編集して後ろのほうのページから始めると毎日更新されてもあまり困らないのでおすすめです。

・四追いを作問

これがいいらしいと聞いています。実際作ってみると、四追い筋をよく理解していないと作れないことに気づきます。私はまだ修行中の身なのでなかなか満足いくものが作れません。

・四追いチャレンジの履歴を復習

これはレート効率を考えたら最もよい方法でしょう。しかし後に述べる理由によりあまりおすすめしません。

問題を覚えるべき?

個人的には覚えないほうがいいと思っています。なぜなら覚えたら飽きてしまうからです。

それに、覚えてレートを上げても時間が経つと忘れてレートが溶けるというのはよく見かける光景です。つまり、四追い力として身についているとは限らないのです。と言ったものの七段くらいまでは少し覚えるのもいいかもしれません。

私は四追いチャレンジを楽しむ目的でやっているので、どちらかというといかに覚えないかの戦いです。覚えないためにはまず履歴の復習をしません。四追いチャレンジ以外の四追いも解くようにします。それでも何度も同じ問題に遭遇したら覚えてしまうのは避けられません。

覚えてしまった問題は、初手から読み切る練習などに使うといいと思います。課金コンテンツとして新問パックとかこないだろうか…。

コラム4 七段

詰めチャレ系は七段が一つの分岐点だと思っている。七段はちょうど勝率0.75を超え始める段位だからだ。そこから先は理(ことわり)に抗う者たちの住処。知らんけど。

絶対に覚えるべき問題

この問題は史上稀に見る悪問であり、即刻削除すべきです。特徴的な形をしているので私はどの向きで出ても間違えなくなりましたが、なかなか極悪です。この問題はぜひ覚えましょう。練習問題以外は原則載せないようにするつもりだがお前は別だ。

おわりに

次回は四追いチャレンジは連珠の役に立つのかについての考察を書きたいと思います。