ジグの塗装は意外と簡単です

釣りは道具を使う趣味です。

わたしの場合、竿やリール、ルアーなど使い勝手が良いように手入れや改造をしますし、致命的、絶望的なダメージを負わない限り、修復して使い続けます。こういう発言をすると一部の方には不快に映るようで時折批判されたりするわけですが、指摘されるようなつもりは全くなく、道具は「消耗品で壊れたら捨て、新しいものを使う」というスタイルを否定するつもりはさらさらありません。むしろ“経済を回す”という意味ではその業界全体に貢献しているわけで賞賛に値すると思います。。私が動画でやってる行為はむしろ業界にとっては「毒」・・ですがコレは仕事ではないので。世のためにならない行為でも許される…それが「趣味」だと私は思っています。

で、今日も今日とて修復です。

かなり痛んだTGベイトをほぼDAISO商品で化粧直ししたお話をしたいと思います。

なぜか私はTGベイトのロスト率が低く、(何本か所有していますが、多分一度もロストしたことがないと思います。)かなり昔に買った悪名高い(アイがすっぽ抜ける)初代TGベイトもいまだに現役で活躍してます。

岩礁帯にぶち当たり、シモリに擦れ挟まり、牙系魚にガジガジ噛まれながらも生きながらえてきた わたしのTGベイトですが、流石に見てられないほど痛んできたものが何本かあります。タングステンというマテリアルのせいなのか、なぜかTGベイトは塗装部分の大きな面積が派手に剥がれがちで キズを気にしない私でもチョットなんとかしたくなるほどの痛み具合なのです。

そこで、暇な時に動画撮影を兼ねてお化粧直しをやるのですが、この手のメタルジグのリペアも回を重ねるYouTube活動の中で視聴者さんに教えていただいた知識のお陰で何も知らなかった頃より数段楽にリペアできるようになりました。今回は手軽な商品でルアーのリペアをする際の要点をまとめておきます。

塗装剥がしは超簡単

何を隠そう以前の私はサンドペーパー等のヤスリでこすり落としていました。コレがかなりの重労働で腕はダルダルになるし、机の上は汚れるし、指は傷だらけになるし・・強固な塗装は思うように禿げずに本当に苦労していました。YouTubeでも初期のリペア動画はヤスリで黙々と擦ってました。それをみかねた視聴者さんがとても良い方法を教えてくれました。

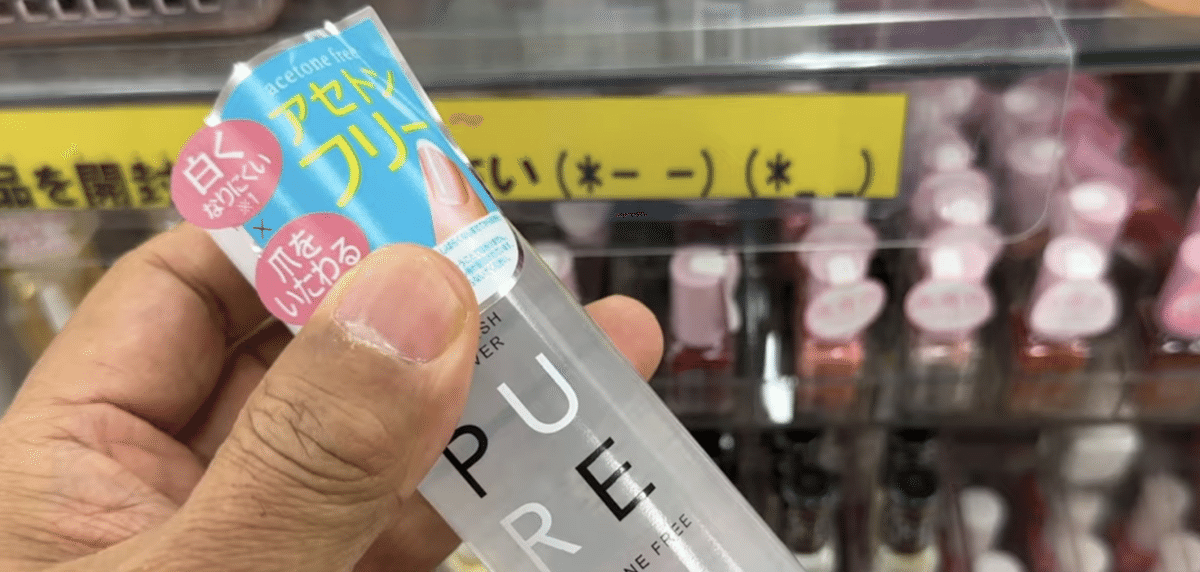

それは小さなガラス容器(プラスチックやポリカーボネイトでも問題ないかもしれませんが溶液との相性で溶けたりする可能性あり)にマニキュアを剥がすための溶液、「ネイルリムーバー」を並々入れてそこにジグを漬け込み、24時間放置するというもの。

「最近のリムーバーはアセトンが配合されていないので禿げない」とおっしゃる方もいます。

私はアセトン入りの溶剤を使った経験がないので比較ができないのですが、このジグに関しては24時間放置で写真のように塗装が浮き上がり、ナイフなどで刮ぐだけで簡単に塗装は剥がれました。

ただ、細かい溝などに入り込んだ塗装はかなり頑固です。先の鋭利な釘などでこそぎ取るか、もう一度溶剤につけることで綺麗に取れると思います。

下地に貼るアルミテープ、ホログラムテープ

無垢のジグのマテリアルは鉛やタングステンです。どちらも金属の中でも輝きを放つタイプではなく、どちらかといえばくすんでいます。市販されているジグのほとんどはアルミテープやホログラムテープをしたじにはって本体に光の反射力を付けます。

最近の100均はここら辺のテープも充実していて、キッチンコーナーで売られている隙間ふさぎ用アルミテープは薄くて柔らかく非常に貼りやすいです。さらに最近は釣具コーナーでカスタム用のホログラムテープなども売られています。(貼り方などは最下部の動画を参考になさってください)

色付けは1本50円のイラストマーカーで十分

ルアー作りやリペアで大きな関門となるのが「色つけ」です・・

この作業に高価な塗料やエアブラシ、コンプレッサーなどの道具を用意しなければならないため、「敷居が高い」と感じられている方が非常に多いのも事実。

でも一度やって見てください。

DAISOで販売されている油性マーカー「イラストマーカー」を使った塗装。このマーカーは色が豊富で「2本で100円」で販売されています。全色買い揃えたとしてもエアブラシセットに比べればたかが知れています。このマーカーを駆使すれば意外と綺麗な仕上がりになるのです。

「でもマーカーじゃエアブラシのような綺麗なグラデーションができないでしょ?」

もちろんエアブラシのようにはいきませんが、油性マーカーの特徴を活かしてグラデーションのように見せる技はあります。「油性マーカーの特徴」とは、「下地の色を溶かす」ということ・・例えばこの場合、下地全体をイエローで塗り、その上からダークグレーで塗っています。そのあと、またイエローでダークグレーとイエローの境界線をチョンチョンなぞってやると、上から塗るイエローの油分でダークグレーが溶け出しそこら辺一体が滲みます。その滲んだ部分がグラデーションぽく見えるんです。

いちばん重要な“色止め”作業

油性マーカーで自由に塗った芸術作品はそのままでは使ってるうちにやがて消え落ちてしまいます。それが嫌なので、マニキュアトップコート、クリアラッカー、ウレタンフロア、セルロースセメント、エポキシ接着剤などでこーてぃんぐをこころみるわけですが・・マーカーで塗ったものをそのままコーティングすると惨劇が待っています。

せっかく塗ったマーカーがコート材に溶け出して“ムンクの叫び”のような模様になってしまう。コレに関しては各動画で必ず「色止めの作業を怠ると悲惨なことになりますよ」と説明しているわけですが、日本人のリテラシーはどこまで欠落しているのか悲しくなるくらい多くの人がこの作業をせずに失敗しているわけです。

それだけならいいのですが、コメント欄に「ダメです!トップコートしたら塗装が流れました!」とかいう恥も外聞もない報告・・さらに酷いものになると「騙された!どうしてくれるんだ!オイ!」みたいな詐欺扱いするお怒りのコメントとかがいまだに来ます。そのすべてのコメントに「もう一度動画をよく見てください」とお返事するとやっと理解されたようで・・コメントで謝罪をする人、無言でコメントを消す人、書き込んだままの人・・・その後の対応も多種多様ですw

ここで問題になっている「色止め作業」について説明しますね。

非常に簡単です。“液状透明のりを全体に薄く塗って乾かすだけ” です。

私の古い動画ではこの色止め作業に「木工用ボンド」を使用していましたが、コート剤がひび割れて水が侵入してくると木工用ボンドが白く濁ってしまう事態が確認されました。それ以降、私のチャンネルでは「液状透明のり」を推奨しています。

ちょっとした工程ですが、「いちばん大切な作業」かもしれませんね。

みなさんお忘れなく!

コーティング剤はウレタンフロアをお勧めします。

マニキュアトップコート、クリアラッカー、ウレタンフロア、セルロースセメント、エポキシ接着剤etc コート剤はいろいろありますが、ここだけは100均素材でないですがここは「ウレタンクリア」をお勧めします。あらゆるコート剤の中で最も綺麗に仕上がり衝撃にも強いように私は思います。

詳しくは動画をご覧ください

何かわからない事があれば、YouTubeでもnoteでもお気軽にコメントください。