【身体の硬い人の為のポーズ練習の教科書】ハタヨガの段階的練習法

【身体の硬い人はいません。いるのは、身体が硬くなる使い方をしている人だけです!!】

こんにちは。

身体の硬い人の為のパーソナルヨガスタジオ顔晴る(がんばる)ジムの芹澤宏冶と申します。

ストレッチトレーナーとして10年でのべ30000人以上。

ヨガインストラクターとして11年でのべ12000人以上。

のべ42000人以上の身体の硬い人をパーソナルでレッスンしてきました。

20年以上をかけて、身体の硬い人でも「楽に」「気持ち良く」「効果的に」身体が柔らかくなる方法を伝えつつ洗練させてきました。

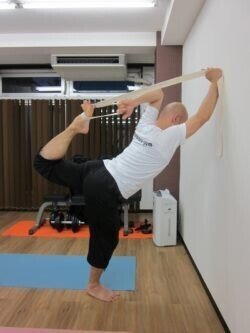

生徒さんの様子です。

あなたは今こんなことで悩んでいませんか??

「できない」のではなく「知らない」だけ

著者も元身体の硬い人

【ヨガインストラクター】をしていると、「元々身体が柔らかかったのでしょう?」と思う人がほとんどです。

そんなことはありません。

顔晴るジムのインストラクターである芹澤も、元身体の硬い人でした。

ヨガを始める前、10年間ストレッチトレーナーをしていたのに、ダウンドッグで踵がつきませんでした。

ハトのポーズに憧れるも、写真の様な状態でした。

ところが、35歳でヨガと出会った事で、47歳のとなった今ではハトのポーズが出来る様になりましたし、ダウンドッグで踵も着くようになりました。

ヨガをしたら自然と柔らかくなった訳ではないんです。

ヨガを通じて、本質的な身体の使い方や練習の仕方に気付いたおかげです。

だからこそ、身体の硬い人が何故硬いままなのか、どうすれば柔らかくなるのかを知っています。

ストレッチで出来る事も、ストレッチだけでは出来ない事も知っています。

長年ヨガに取り組んでも柔らかくならない理由も知っています。

・元々柔らかかった人ではなく、適切な練習で柔らかくなったインストラクターが

・グループレッスンだけでなく、パーソナルストレッチの施術を経験したインストラクターが

教える為、身体の硬い人の気持ちを知りながら身体が硬い理由と改善方法を教えられることが最大の特徴です。

「出来ない」のではなく、「知らない」だけ

身体が硬い人が柔らかくなるのは実は簡単なんです。

適切な「動かし方」と「練習の仕方」を知る事

ただそれだけなんです。

出来ないのではなく、知らないだけです。

出来ないのではなく知らないだけだった例の代表的な一つとして、【イスからの片足での立ち上がり】についてご紹介します。

上の記事はスタジオで多くの生徒さんの悩みを解決してきた方法です。

「イスからの片足での立ち上がりができない」のではなく、「適切なイスからの片足での立ち上がり方を知らなかっただけ」なんですよ。

知ることで変化した生徒さんの実例

知ることで変化した実際の生徒さんの代表的な2例をご紹介します。

例1:自力で開脚の練習をしていても2年間全く変化がなかった生徒さん。

開脚でお腹がつくようになりたいと思いつつ練習するも、調子のよい日は胸が床につくけどお腹はまだまだの状態のまま2年間停滞していた生徒さん。

レッスンによってしっかりとお腹がつくようになりました。

↓↓↓ 詳しくはこちらからどうぞ

例2:お子さんに「ママのダウンドッグ変な四角形だよん」と言われた生徒さん

最初は三角形というよりも台形に近い状態でした

約半年後にはこうなりました。

そこからひと月後にはさらにここまでに。きれいな三角形ですね。

↓↓↓ 詳しくはこちらから

生徒さん達はいったい何を知ったのでしょう??

それをこのnoteにまとめてお話しています。

このnoteを読むことで顔晴るジムのレッスンを受けた生徒さんと同じもの(しかも情報量と整理のされ方だけなら生徒さん以上)が得られます。

それは自分自身で今の自分の為に適切な練習メニューを作る(探す)力です。

この力が身につくと、自分の体調やレベルに合わせた練習メニューをより最適な身体の使い方で行えるようになります。

また、目標の動きに合わせて必要な練習に気付くことができるようになります。

このnoteは芹澤自身の練習や生徒さんへのレッスンの中で気付いたことや効果のあった方法をまとめています。

10年分のレッスンで培った経験をこのnoteに詰めています。

普段パーソナルレッスンは60分8800円で行っています。このnoteはレッスン数十回分の情報量ではあるものの、レッスンとは違って生徒さんの様子を聞きながらだったり動きの微調整のできないこちらからの一方的な情報提供になる為レッスンの10分の1の料金である880円で販売します。

本noteにおける注意事項

※ このnoteの内容は、スタジオのレッスンで効果のあった方法を紹介しています。

ただ、双方向の対面ではなく一方通行での情報の提供なので、生徒さんのように芹澤がチェックできません。

その為、紹介している練習方法を試してみようと思った時は、

・必ずご自身の身体を観察しながら練習する。

・痛かったり不快感がある場合は、その方法を採用しない(安全・安心が最優先です)。

・紹介した方法にアレンジを加えた方が自分にとっては感覚を掴みやすい、と感じた場合はそちらを優先させる。

などの事柄を守って、自己責任での練習をお願いします。

※レッスンをしていく中で、考え方や方法が変わった場合には、それに合わせてnoteの内容がアップデートされたり変更されることがあります。

ブログや動画の内容も、数年前と現在では表現に違いがある場合があります。ただし、それは過去の内容が間違いという訳ではなく、現在の内容の方がより洗練された結果というだけなので、違いは気にせず大丈夫です。

※今までに作った500本以上のYouTube動画や2000本以上のアメーバーブログへのリンクが多く使われています。

その為、プラットホーム側での仕様変更が行われた際にはそれらが観られなくなってしまう可能性があることをご了承ください。

24時間以内であれば全額返金対応してありますので、最後までご覧いただいてのご検討の上でご購入いただけます。

ヨガについて

身体の硬い人が柔らかくなる為は、まずはヨガとストレッチの違いやヨガそのものについて理解をすることが大きな助けとなります。

コンセプトの認識の差はそのまま具体的な技術の差になるからです。

そんな訳で、簡単ではありますが最初にヨガについて説明をしておきますね。

Hatha Yoga(ハタ・ヨガ)の言葉の定義について

現代においては「ポーズをとるヨガ」を「ハタ・ヨガ」と呼びます。

まずは言葉の定義から見ていきましょう。

ヨガとは?

Yoga の元々の意味→yujというサンスクリット語。

yuj →「くびきにかける=大きな動物を台車と繋ぐ」

「装着する=お供え物の動物をポールとロープで繋いでおく」。

転じて、「その状態が続いている」→「Yoga=結合」「Yoga=思考と五感を繋ぐもの」

ハタとは?

Hathaの意味。

サンスクリット語を直訳では

「無理やり」→「継続的な意志を持って取り組む事」

「暴力的に」→「暴力的な程の劇的な変化があるもの」

現代では「太陽と月」「陰と陽」「男と女」などと対極のものを象徴する意味。

ヨガって何だろう?

言葉の意味が分かったところで、それでは本質的な意味での「ヨガって何だろう??」ってことについて少し考えてみましょう。

前述のとおり、ヨガの語源はサンスクリット語のユジュから来ています。

馬にくびきを掛けるという意味から派生して、繋ぐとか結びつけるという意味を持っています。

ヨガの歴史を見てみましょう。

紀元前3世紀のものと言われる『カタ・ウパニシャッド』の中で「ヨガ」という言葉が初出されたと言われています。

その後、200年頃には最も古いヨガの根本経典である「ヨガ・スートラ」が編纂されました。

そして具体的なヨガの実践方法が記されました。

「ヨガ・スートラ」に、とても有名な一説があります。

yogas-citta-vrtti-nirodhah

(ヨーガシュ=チッタ=ヴリッティ=ニローダ〈ハ〉)

「心の動きを抑止すること」

という意味で、これが元々ある本来のヨガの定義です。

心の動きをコントロールするさまざまな鍛練により、苦しみから解放されることをその目的としています。

ここまでの説明が長くなりましたが、ざっくり説明すると。。。

実はヨガって哲学なんですよ!!

「インド人もびっくり!!」

みたいなポーズをとっていた人も確かに存在していたのですが、それがメインではなかったんです。

むしろヨガの本流から外れた人としてみられていました。

「ヨガ・スートラ」の中には、ポーズの記述はありません。

ポーズといっても瞑想の為の座位のポーズが中心でした。

今の様なハタヨガと呼ばれるポーズ中心のスタイルは、ヨーロッパの体操からヒントを得て、20世紀になって発展したものです。

だから、ポーズをとるだけであれば、それこそ体操と何の違いもないんです。

そこに哲学が入ってくるので、ヨガ足り得るんですね。

。。。と、僕は思っています。

ポーズの在り方について

元々は瞑想の為の座り方だったハタヨガが、現代においては「ポーズをとるヨガ」を「ハタ・ヨガ」と呼ぶようになりました。

それは時代に合わせての変化なので問題がないと思っています。

問題があるとすれば、ポーズが主で、そこに自分を押し込める結果になってしまうことです。

瞑想をしたいけど身体に不調があれば瞑想に集中できないので、身体の不快感をとるように整えて瞑想に集中できるようにする為の方法としての役割がポーズの基本となります。

そうであれば、現代においても「ポーズをとること」という形だけを目的にするのではなく、「ポーズを通じて心身の意識を全体のまとまった完成されたものに持っていくこと」を前提としたいですよね。

練習の視点で分かりやすく言えば、「ポーズを今の自分なりに心地よく力強い状態でとること」と考えてみてください。

この原則さえ忘れなければ、ポーズは必ず深まるし、ポーズを通じて良い多くの恩恵を受けられる様になりますよ。

↓↓↓

※今回はポーズ練習がメインになるのでこの位の説明にとどめておきますが、ハタヨガについてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ヨガとストレッチの違いについて

ここで、ヨガとストレッチの違いについても考えていきましょう。

根本は【ヨガは哲学であり、瞑想に至る為の手段】という部分ですでにもう決定的に違ってはいるのですが、今回はこのnoteの目的(身体の硬い人が柔らかくなる為の練習法)に合わせてストレッチ効果・柔軟性向上の側面から考えていきましょう。

一番大きな違いは、意識が部分にあるか身体全体にあるかどうかです。

ストレッチは伸ばす部分に意識をもっていきますが、ヨガの場合は身体全体に意識をもっていきます。

違う言い方でヨガとストレッチの違いを表現すると

・筋肉を伸ばすのがストレッチ

・どの筋肉をどんな風にどの位伸ばせばよいか探すのがヨガ

↓↓↓

・ハムストリングスを伸ばせば前屈ができると思うのがストレッチ

・前屈をする為にハムストリングス(人によってはふくらはぎ・お尻・腰)をどの位の強さでどんな風に伸ばすことが最適か気付く為の行いがヨガ

またこういう視点での違いもあります。

・筋肉を伸ばすのがストレッチ

・筋肉が伸びやすい状態を作るのがヨガ

↓↓↓

・ハムストリングスを伸ばすことそのものがストレッチ

・ハムストリングスが伸びやすい重心、腹筋の入れ方、筋肉の連動のさせ方をするのがヨガ

となります。

この話に関しては実践法も含めて紹介してあるこちらの2つの記事が分かりやすいかと思うので、より詳しく知りたい方はご覧ください。

また、ここで【伸ばす】という言葉そのものへの注意が必要です。

一般的には多くの人が

【筋肉が緊張して突っ張った状態=伸びている】と勘違いを起こしてしまいがちだからです。

ストレッチは【伸ばす】ことを目的としている為、身体の硬い人ほどその【筋肉が緊張して突っ張った状態=伸びている→無理に引っ張ってでも伸ばす】を良しとしていまいます。

しかし、それは時に、むしろ硬くなる原因となってしまいます。

↓↓↓

目標とすべきは【伸ばす】ではなく【緩ます】です。

ヨガの練習は【緩ます】ことを目的に練習します。

↓↓↓

ただし、これは単なる脱力とは違うのがポイント。

スポーツにおいて、リラックスしている時の方がパフォーマンスが上がるのと同じです。

ヨガでいえば、緩んでいる方がポーズが安定して力強く心地よい状態になれます。

この辺に関してはこちらの記事・動画が参考になります。

・【力の抜き方について】力を抜いたら不安定・力を抜いたら動かせないと思っている人へ

・【9割の人が知らない力の抜き方のコツ】を使ってのハムストリングスのストレッチ【からわかるヨガとストレッチの違いについて】

柔らかくするにはストレッチ(伸ばす)以外の方法が必要

そして、実はそもそも柔らかくするにはストレッチ(伸ばす)以外の方法もしなければなりません。

伸ばすことだけを考えていても、柔らかくなるには限界がでてきます。

「伸ばす」以外に「ほぐす」と「使う」ことが必要なんですよ。

↓↓↓

また、こちらでは太ももの裏のストレッチを一切せずに前屈を深めていく方法を紹介しています。

「柔らかくなる為には一生懸命に引っ張って痛くてもストレッチするしかない」という発想を変える為のヒントになると思います。

↓↓↓

痛いストレッチや、キツイ体操をする必要はないんです。

楽に楽しく気持ちよくヨガをしましょう。

それでは次から全ての基本となるポーズ練習の手引きについて解説していきますね。

ポーズ練習の手引き

ポーズ練習の手引きです。

まずはこちらをご覧さい。

全ての練習はこのポーズ練習の手引きに基づいて行います。

==================================

☆基盤を確認し、安全にポーズに入る

☆安全の確認として 3つのチェックポイントをクリアする

yes➡ 十分に出来れば発展法へ

no➡ 不十分さを感じた場合ポーズの効果が受け取れるように軽減法

1 まとまった形での軽減法

2 部分アプローチに分けた軽減法

↓

十分に出来れば発展法

↓

3 一つのポーズで学んだこの一連の流れを学習の転移をして他のポーズにも活かす

==================================

※この一連の流れは超重要でおススメです!!

どのポーズにも、どんな動きにも当てはめられます。全ての取り組みに軽減法も発展法も存在します。その取り組みで学んだことは、他のどの取り組みにも学習の転移として活用できます。

==================================

それではこの手引書について一つ一つ解説していきますね。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?