裁ち鋏論 その6 東鋏論〜留吉、明作、甚五郎について〜

随分と間があいてしまいました。

仕事の忙しさももちろんの事、少しずつ書いては訂正し、改めて書くということをしていました。

最近は、鋏のことを書いていくうちにどれを書いたのか、次に何を書くか少しだけ混乱してきました。

裁ち鋏のことばかり書いていると、別のものについても書きたいな、と思ったりもしています。

あと、数回で所持している裁ち鋏は網羅できるはずなので、自分に言い聞かせていますが。

今回は系統図からですとあちこちに飛んでしまいますが、鋏自体の本数は少ないです。

ただ、自分でも所持しているものを完璧に把握していないですし、そこまで整理されている訳ではないので、載せ忘れてしまっているものもあるかもしれません。

まずはお馴染み系統図から。

今回はその中でもこちらです。

さらに、これを書いている内に明作と留吉の新しいものも手に入れてしまいました。

長太郎系の留吉、弥吉から秀吉に行っての甚五郎、明です。

バラバラになってしまったのは単純に留吉が突然手に入ったのと、順番の都合上です。

ちなみに秀吉系では甚五郎と明しか所持していません。

私は市場では正作、要吉には出会ってもいません。

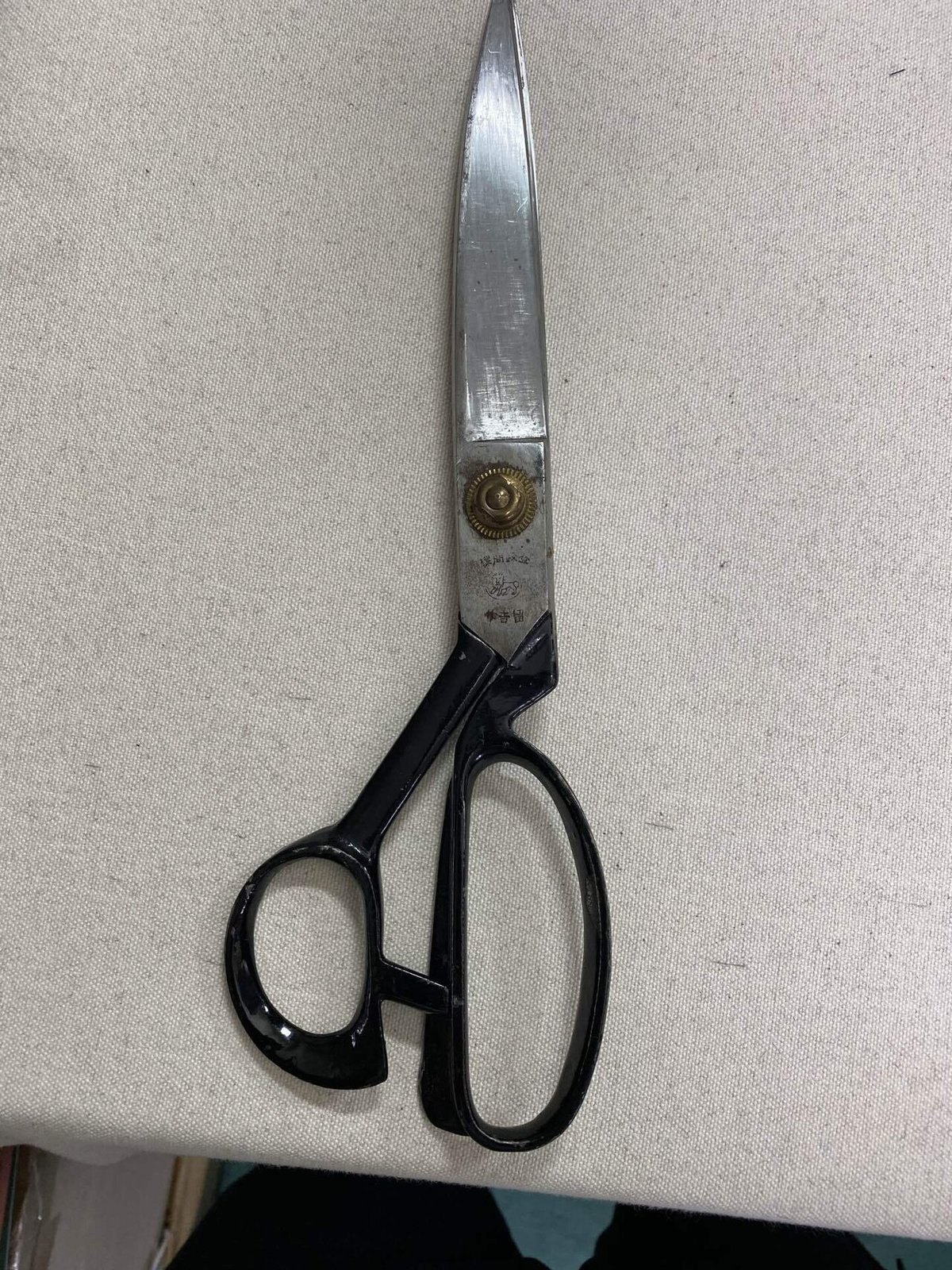

さて、先ずは留吉からですね。

こちらの留吉も『東鋏』らしい良い鋏です。

刃滑りは滑らかですが、裁ち心地は若干の硬さがあります。

留吉の作者さんは村田留吉さんと仰ったらしいですが、詳しいことはわかりません。調べても知る伝手がないのは悔しいですね。

市場では年に数回程度は見る気がします。比較的珍しい部類に入ります。

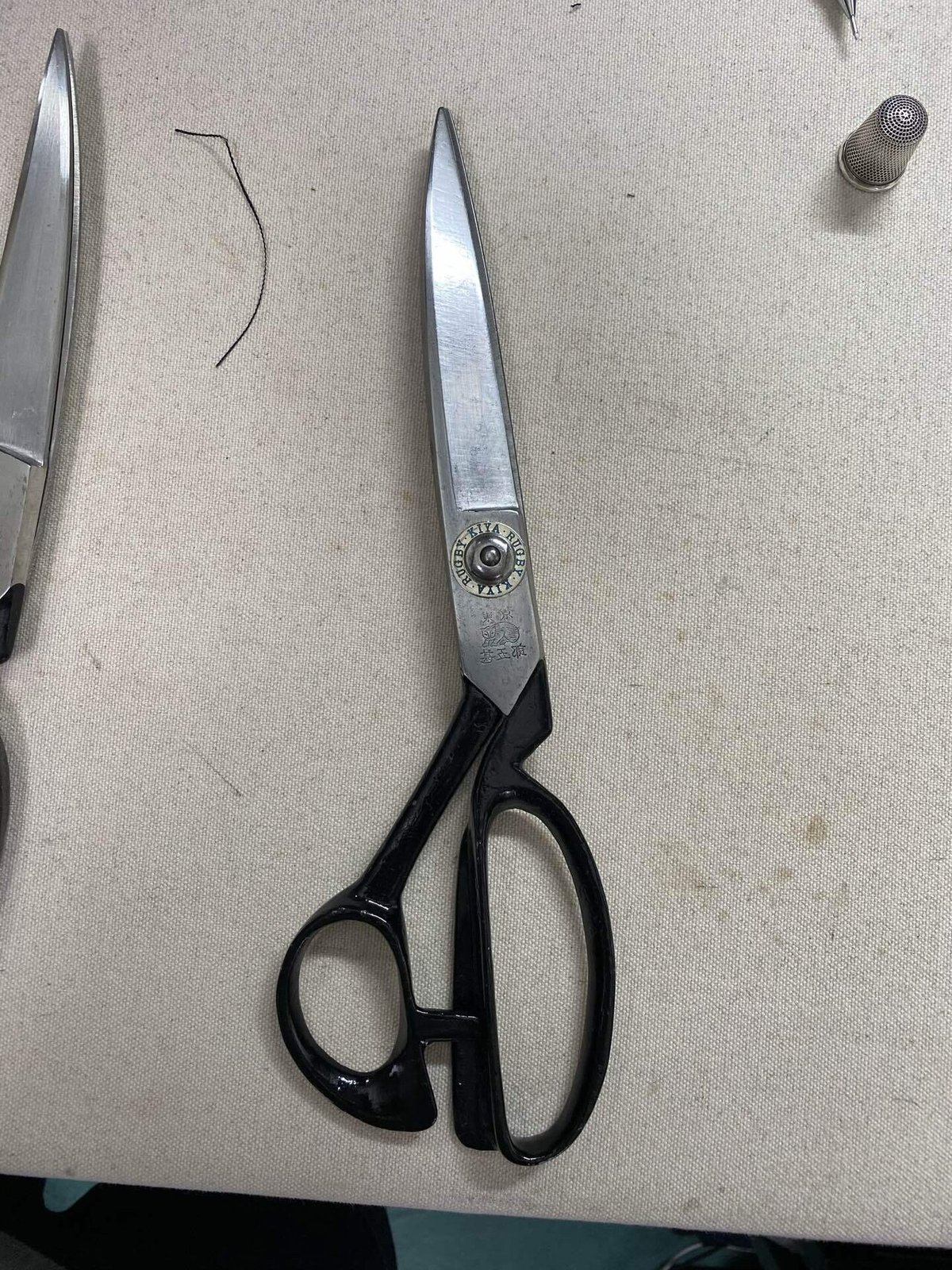

次に甚五郎にいきます。

この甚五郎というのは木屋さんのブランドの一つだった様です。つまり團十郎のようなものですね。

マークから察するに左甚五郎から名前をとっているのでしょう。

作者のお名前は大山留吉さんと仰ったらしいです。

先の留吉もあってお名前からはとらなかったのでしょう。

こちらの秀吉系統は若干の硬さがあるのが特徴だと思います。

墺国という通り、オーストリア産の鋼を使用していて研ぎ減りが少なめなのが特徴でしょうか。

それでは最後に明(明作)です。

こちらは特徴的なカタチのものもあるので2本紹介します。

こちらの明作は個人的には若干の硬さがありつつも、スパッと切れる良い鋏です。

そして、アポロ型には愛好家の方もいらっしゃるようです。独特な形で生地を裁つ際に生地に沿った状態で持ち上げられないように考えられたもののようです。

ですが、私が使った際には通常の鋏でもコツさえ掴めば裁断に支障が出るわけではないので、この形に拘らなくても良いかな…、という気がしました。

独特な形状なので、研師さんは大変なんじゃないでしょうか。

とは言え、様々な形を模索しようとした明さんは素晴らしい職人さんです。

広瀬明さんという方で22歳で独立後、新境地開拓で有名だったそうです。はさみのアシ(ハンドル、持ち手)を可鍛鋳鉄(マレアブル、出来合いのもの)にすることを考えついたのも早かったそうです。

こちらはそこそこ市場で見かけるかな、と思います。

そこまでレアという訳ではないのですが、見つけたら購入を考えても良いかもしれません。

ということで、今回はこれらの3種の『東鋏』を紹介しました。

見ていただけた方の参考にして頂ければ幸いです。

次回もまだ裁ち鋏で、期間が空いてしまうと思いますが、お楽しみにしていただければ、と思う次第です。

たいらがくと