レジ前の足跡マークの上に立つ。あなたの行動は今日も誰かに誘導されている。無意識と「ナッジ」の関係

こんばんは。

前回の記事で行動経済学をご紹介しましたが、今回はその中に出てきた

「ナッジ」について深堀して説明したいと思います。

みなさんは、スーパーに出かけた際、レジの前に足跡のマークがあるのを見たことがありませんか?

「え、これは前に並んでいる人と距離を保つためにあるのかな?」

「混雑を避けるためにあるのかな?」

そう思って、足跡の上に並ぶ。

そんなあなたは、見事ナッジに誘導されています。

足跡の例はコロナ禍から急速に広まりましたが、好ましい行動を誘導するナッジは、日常生活のあらゆる場面で活用されています。

そんなナッジについて、一緒に学んでいきましょう

ナッジとは

ナッジとは、行動科学の知見から、望ましい行動をとれるよう人を後押しするアプローチのこととされています。

端的に言うと、行動を宣言したり強制したりせずにちょっとしたきっかけを与え、本人が無意識によい選択をするように誘導することです。

ナッジは、2017年、シカゴ大学のリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞したことがきっかけで大きな注目を集めることとなりました。英語でナッジ(nudge)は「ひじで小突く」「そっと押して動かす」の意味。行動変容をそっと促すナッジは、しばしば母ゾウが子ゾウを鼻でやさしく押し動かすようすに例えられます。

ナッジ理論は、強制されるよりもそれとなくしてほしいことを伝える方が、人間は動きやすいという性質に基づいています。生活の中でも取り入れられているため、無意識のうちに誘導されている場合もあるでしょう。

日常生活の中で使われているナッジ

ここからは、ナッジの具体例をご紹介します。

1.エスカレーターよりも階段?エスカレーターの左側通行はやめたほうがいい?

フォルクスワーゲン社は、スウェーデン・ストックホルムのOdenplan駅で、駅の利用者にエスカレーターではなく階段をもっと使ってもらうための、とあるプロジェクトを行いました。

それは、階段をピアノの鍵盤に見立て、各段に、踏む度に音が奏でられる仕掛けを設置するというもの。この斬新なアイデアの結果、通常よりも66%多くの人々がエスカレーターを避けて階段を利用するようになったと報告されています。

歩行者としても、こんな階段があったら楽しいですよね!

東京旅行に行った際に驚いたのですが、階段に

「あと〇〇段のぼったら〇〇カロリー消費!」

との表示が。

「こんなの絶対島根にはない」

と感動したのを覚えています。(島根県民の方ごめんなさい。)

また、東京だと、エスカレーターは左を歩くと言う暗黙のルールがありますが、事故や混雑に繋がりかねないことから、最近では左右両方に広がって乗るよう指示されていますよね。これも、東京旅行で驚いたことなのですが、

「勇気を出して右側に立ってみませんか。」

「次はぜひ右側にも広がってみてくださいね。」

との表示が、、

なんだか、左側に乗っていることが申し訳なくなりました。笑

事故や混雑回避のためにも、エスカレーターの右側も利用することは大切なことですね。

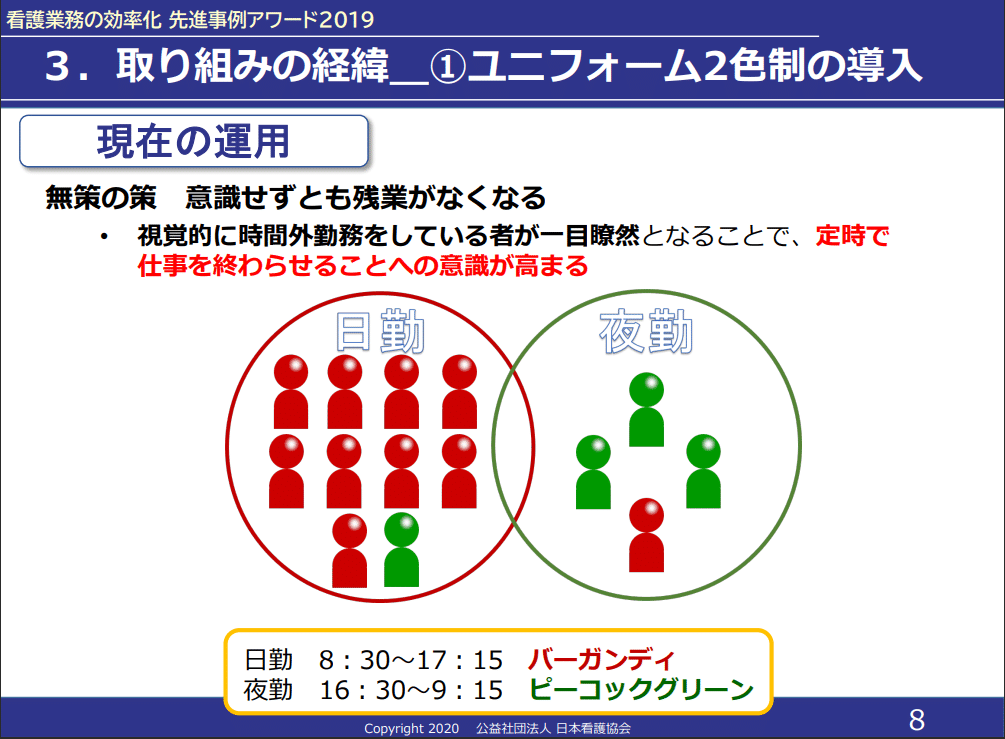

2. ユニホームの色で超過労働を防ごう

熊本地域医療センターでは、看護師の超過勤務が多く、離職率も高いことが問題となっていました。

そんな超過勤務の要因の一つに、引継ぎ可能な業務を、勤務終了時刻が過ぎてからも引き受けてしまっている現状がありました。

本来残業は指示業務なのですが、実際には明確な指示がなくても、暗黙の了解として使用者側が指示したことにしている組織がほとんどです。

そこで「看護師ユニフォーム2色制」を導入し、日勤のユニフォームをピンク、夜勤のユニフォームを緑にしました。

その結果、日勤一人あたり年間平均残業時間が、2013年度の111.6時間から、2018年度には21.7時間まで激減。夜勤にいたっては1.2時間からゼロになりました。育成施策も功を奏し、離職率は20%超から9.9%に低下しました。

これは、残業していると自分だけユニフォームがピンクになり、緑が普通だという社会規範を感じてしまうことを利用しています。周りの人も仕事を頼みにくくなったことから、ナッジをうまく活用した例として挙げられています。

3.使うのが恥ずかしいレジ袋

カナダでは、2021年までに段階的にビニール袋などの使い捨てプラスチックが禁止となっていますが、なかなかレジ袋の使用が減らないという課題がありました。

そこで、バンクーバーのスーパーEast West Marketが店頭で販売するレジ袋を持ち歩きたくない、恥ずかしいデザインにすることで、レジ袋を使用しないことやエコバッグ持参を促す取り組みを始めました。

たしかに、これは恥ずかしい。。

ビニール袋は、世界で1分間に100万枚という凄まじいペースで消費されています。多くの地域で全面禁止や、無料提供を禁止するなどの動きがありますが、お金や法律以外にも、改善する方法があるということを今回のケースは示していると言えます。

プラスチックの使用に関して羞恥心に訴えることで人々の習慣を改善しようというナッジはB To Cビジネスだけでなく、B To Bビジネスでも活かせそうですね。

4.自転車の押し歩き、その名も「おしチャリ」

おしチャリと聞いて???となった方もいると思います。

これは、自転車の押し歩き(=おしチャリ)を促すナッジを検討したプロジェクトです。

東京都狛江市では、狛江駅前市道のリニューアルにあわせて、改札正面の南北自由通路を通行する自転車利用者に、おしチャリを誘導するロゴマークを設置しています。

実際に、おしチャリ介入前と介入後では、その効果が目に見えて異なりました。

介入前に比べ、介入後はおしチャリ率約2倍。おしチャリ効果恐るべしです。

実は私も、北九州でおしチャリを見かけたことがあります。

その時は、ナッジという存在を知らなかったので、

「おし、、チャリ??なんだそれかわいい!」

と、安易な気持ちで写真に収めました。

今では様々な県で見かけることのできるおしチャリ。次はかわいい以外の気持ちで見たいと思います。

5.「頼みすぎない」「残さない」食品ロス削減への取り組み

食品ロスは今や世界的に深刻な問題として認知されています。また、飲食店から発生する食品ロスのうち、その半分以上は「食べ残し」との調査結果があります。

そこで、神奈川県横浜市では、ナッジの考え方を活用して「頼みすぎない」「食べ残さない」といった行動を促し、飲食店における食べ残しが削減できるか、実証実験を行いました。

対象飲食店の現況調査の結果、ライスの残渣量が多いことがわかったため、主にライスに焦点を当てることにしました。

私も、メニュー表の大盛を見ると、ウーン、どうしよっかなー、大盛、食べちゃう??

と思い、注文。

結局、食べられなくて友だちに手伝ってもらった経験が。

今では、もっとちゃんと考えればよかったなと思います。

しかし、注文前にライスの量を具体的に呈示してくれるなんて、消費者からしても大きなメリットですよね。

良いナッジと悪いナッジ

ナッジは、必ずしも良いものばかりではありません。

良いナッジは、強制することなく自然と良い行動に導くものを指しますが、悪いナッジは「スラッジ」と呼ばれ、不利な選択肢に誘導するナッジのことを指します。

スラッジでは、サービスを退会する際に退会すべきではないメッセージを何度も表示したり、別のサービスをしつこく進めたりして、選択をゆがめるのが特徴です。セール商品の通常価格を不当に高く設定し、購買意欲を煽るのも悪いナッジと言えます。

また、良いナッジと悪いナッジの中間に、ファジーナッジというものがあることも覚えておきましょう。ファジーナッジとは、ナッジと言えるか曖昧なものです。良いナッジに含まれる場合もありますが、既存の手法に基づいた知見や意図がはっきりしていないケースをファジーナッジと言います。

ナッジを利用する際は悪いナッジが存在すると言うことを留意しておきながら、ナッジ本来の特性が生かせるよう努めていきたいですね。

まとめ

今回は、ナッジについてご紹介しました。

ナッジは身近なところでも使われており、自然と良い行動に相手を導く手法です。

駅構内の階段に表記されているカロリー表示やマーケティング、社内コミュニケーションに活用できることはもちろん、労働形態にも影響を与えます。

ただし、ナッジが不利にならないように、良い行動に誘導することが大前提です。ナッジのフレームワークやテクニックを参考にして、様々なシーンにナッジ理論を取り入れてみましょう。