「書き込み式 色彩検定3級」おすすめ勉強法!①

来月に迫ってきた「色彩検定」。

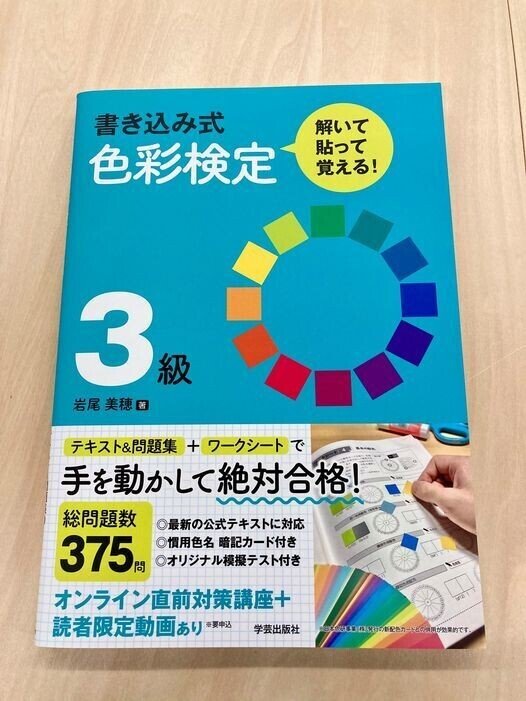

この記事では、学芸出版社から発行された参考書『書き込み式 色彩検定3級』を使用した色彩検定の勉強法について、担当編集者がおすすめする方法をご紹介します。

まだどの参考書で勉強するか迷われている方、ぜひお手に取ってみてください!

本書は、

・解説本文

・確認しよう!

・練習問題

・ワークシート

・模擬テスト

で構成されています。

このほかに、切り取って使える「慣用色名カード」やPCCS色相環・トーンマップもついています。

慣用色名カード

ではまず、さっそく本文を読んでいきましょう!

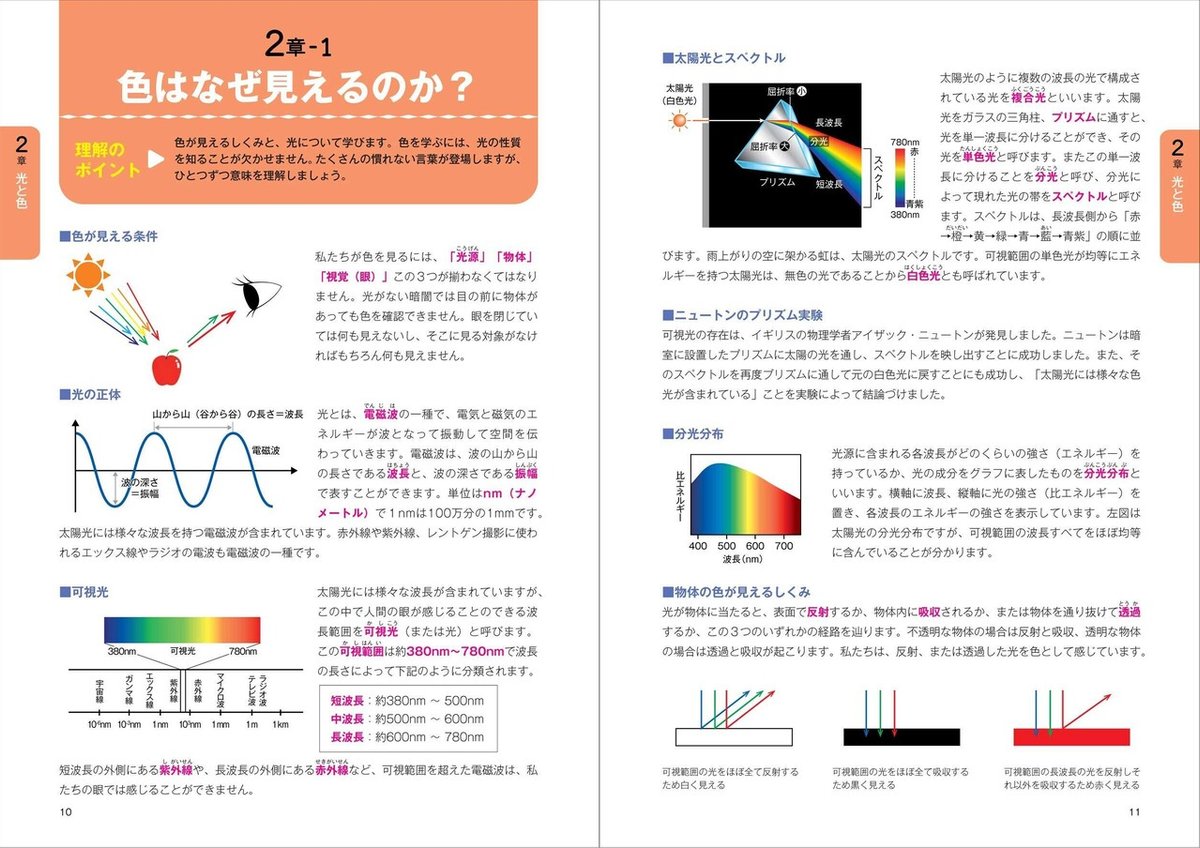

重要な語句は赤字になっています。

重要語句や図の意味が理解できれば、必ずしも文章を上から読んでいかなくても大丈夫です。まずは図だけ眺めてみるのもOK。

時間がない方は、ざっと本文を読んだらすぐに「確認しよう!」を埋めていくのも良い方法です。

重要部分がよりピンポイントで頭に入ります。

「確認しよう!」の解答は書籍ウェブサイトで公開しています

※「確認問題の解答」タブ

▼赤ペンで記入して、市販の赤シートを使うのもgood!

※赤シートは付属していません。スミマセン・・・

こんな調子でまずは全体を通して勉強していきましょう。

各章末の練習問題は、1章終わるごとに取り組んでも良いし、最後にまとめて取り組んでもOK。

繰り返し取り組めるように、別のノートに答えを書くのも良いでしょう。

練習問題については、また別の記事でも取り上げたいと思います。

次回は本書の目玉であるワークシートについてご紹介します!

(編集部・K)

いいなと思ったら応援しよう!