eの位置を考える

『オタクというよりはマニア』というマガジン設定で日曜あたりにアップする事にしたこの文章。ようやく10本目。10本! もうそんなに書いたのか! 早い! と思うが、しかし、それゆえに書くのも早くないと間に合わない。だんだん続けられるかあやしくなりつつあるが、折しもプロ野球がキャンプイン。そろそろプロ野球モードに突入せざるを得ないわけだが、今日はストックがないので、徒然なるままに思いつきの文章を書いてみたい。

先日、ギンザ・グラフィック・ギャラリーで『菊地敦己 グラフィックデザインのある空間』を観た。

運よく予定が空いたので2回やったトークショーも両方観た。これが面白くて特に建築家・編集者の浅子佳英さんとの対談は今回の展覧会にまつわる話がメインで大変勉強になった。浅子さんといえば、最近、ジークアクスに関する動画をよく見ていたのだが、対談では普通にジークアクスの話もなくて(当たり前だ)単に充実の内容であった。

というわけで、残念ながら、展覧会は終わってしまったが、遅ればせながら、その対談を踏まえて思ったことなどを少しここに書き留めておきたい。ちなみに、知らない人のために一応書いておくと菊地敦己さんは青森県立美術館のVIなどで有名なグラフィックデザイナーだ。

思いつきで書くから間違っているところもあるかもしれないが、話を聞いた印象で話すと菊地さんのデザインは理詰めで作られている。大体のことは何らかの説明をしてくれるし。対談での話も非常に明快だ。しかし、最終的に、その聞いた話は本当かどうか疑わしい感じもなくはない。デザインもルールは明快だが「逸脱」がたまに現れて、設定されたルールが見えたと思ったら実は少し逸れていくのが特徴だ。そこが面白いので、それも理詰めなのだろうが、しかし、結果的に言えば、それは単に感性で作られているのではないかと思わなくもない。

というように、デザイン同様、菊地さんの話は、パッと聞いたら明快ではあるのだが、それが本当かどうか煙に巻かれる感覚も同時になくはない。つまり、菊地さんのデザインもパッと見て分かりやすいのだが、色々なことが遅れてやってくるので、実に分かりにくいように感じられる所もある。まあ、これは現代美術のありように近いといえば近いのだが、だから、方向性が美術館のVIと相性が良いのだろう。

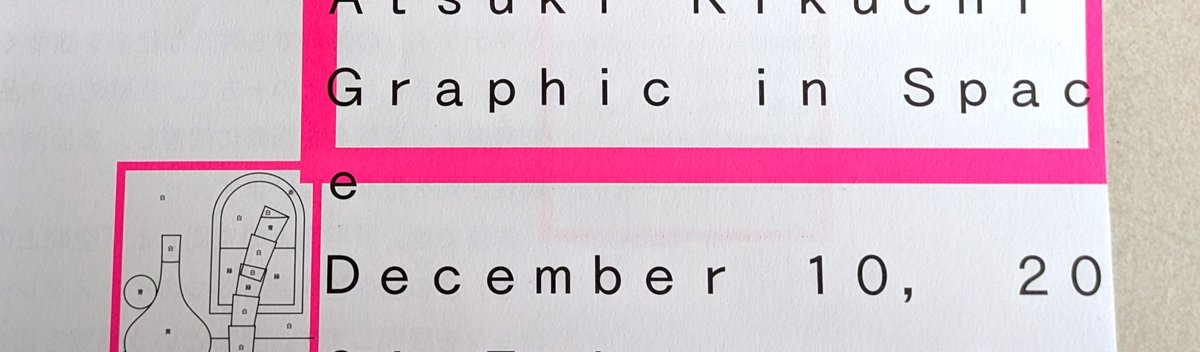

といった所で、上の方のリンク先に展覧会のチラシ画像があるので、そちらを観ていただきたい。というのも不親切なので、雑な写真を一応、貼っておく(ちゃんとしたのはリンク先で見てください)

このチラシ、チラシにピンクの枠があって、文字がフラットに書かれて、大変シンプルである。全体が向かって右側に寄っていて、左側が少し空いて、右上寄りのピンクの枠が目立つのでパッと見ると意識が右上方向に引っ張られていく。

このピンクの枠はキービジュアルのようだが、これは「線」の問題をやりたかったらしく、それが証拠によく見るとこの線はチラシの上と右端が半分切れていて左端と下の線のちょうど半分の線幅になっている。なるほどな、確かにここでは線が問題とされている。しかも、色は強調と言っていたから、ここで強調されているものはこの枠だという事になる。というように、このチラシではシンプルな工程の裏に実に細かい操作が行なわれていて独自の空間が作られている。という事が同じく展覧会でも行われていて、正にタイトル通り「グラフィックデザインのある空間」が三次元で展開されている。これはなかなか無い体感だ。が、その展示の話はさておき、ひき続きここではチラシを見ていきたい。主に「e」の位置を問題としていきたい。枠の左下にあるGraphic in Spaceのeだ。

このチラシの文字、一番大きなピンクの枠の左側の外にキとTが出ているが、これはすぐに意図がわかる。文字頭が強調されているように感じられるし。チラシの裏面ではプロフィールの菊の文字もぴょこんと飛び出ていて、一定のルールがある。しかし、問題は左下のeである。

明らかに不自然な位置にあるこのeは、ルール通りなのか逸脱なのか普通にやっていたらそうはならんだろうという位置にちょこんと置かれている。しかし、「普通ここに置くかなぁ」と思って、自分で組み直す事を考えてみると結論、eはここしかないという事に気づく。なるほど、自分では絶対思いつかないけど、このeは、キと Tと同じ効果だといえば効果な上にこの枠のエンドマークに見えなくもない。よりにもよって、最後の文字がeである。これはエンドっぽい。であるなら、やはり、eはここしかないのだろう。という、その左に小さく絵まで入っている。

この絵、実は展覧会のメインオブジェクトに近い絵で、展覧会ではこの構成の絵が大きくバーンと並んでいる。

というか、今さら見て気づいたけど、そもそも、チラシの絵は展覧会にはなかったものなんだな。しかし、要するに展覧会に飾ってあるこの絵たちはチラシの絵のように線と文字の関係が問題にされているから、だとすると、普通はこの絵を大きくしてチラシを作るのが普通だろう。しかし、チラシの絵は小さい。菊地さんは面白いかなと思ってそうしたらしいが、そもそもキとTとの並びでこの絵が配置されたのだとすれば、このぴょこんと飛び出た絵自体がキとTとの対応関係にあり、その二つと比較して見るとむしろ大きいようにも見えてくる。菊地さんはこうした大きさの問題も考えているらしい。これが配置による関係性の妙か。

そして、再びeを見る。チラシを見るとこのeが浮いている違和感により、そもそもここに視線誘導されて絵も目に入ってくる。そう考えても、このeの置き方自体、完璧なのかもしれないな。というような事をチラシを見ながらなんとなく考えてしまった。いや、これが合っているかどうかは分からないが、そこに視線が絡めとられていく工程自体が面白いなと思う。と同時に空間に展示されていた展示も正にそういうものだったので、これが菊地さんのデザインの特徴という事なのだろう。と話を聞いたあと、チラシをじっと見て、そんな事を思った。

話戻って、冒頭の話の蛇足。『オタクというよりはマニア』というタイトルのマガジンを設置して日曜日あたりにそれなりに長い文章をアップするというのは、自分で設定したルールである。自分で設定したものなので別に崩しても構わないと思うが、こうしてブログにアップするという事は一応、公言しているという事でもあり、意外と人間、そのルールに縛られなくもない。かどうかは知らないが、少なくとも自分はそういうものに縛られがちらしく、それが一つのモチベーションにもなっている。というわけで、今後も続ける予定ではあるのだが、色々あって結局書けずに更新が止まる事があるかもしれないので、その時はすいません。という事を10回目にして早くも先に告知して、今回の文章を終えたいと思う。