0707_スキルが付いてきたからこそボリューム計画と読み込みが明暗を分ける!#mz018

おはようございます。あみくみです。

先週のクリニックでは、課題発表を迎えるにあたっての基礎学習として 、過去問を使ってボリューム計画のプロセスの再確認と読み込みの重要性を再認識していく回として進めていきました。

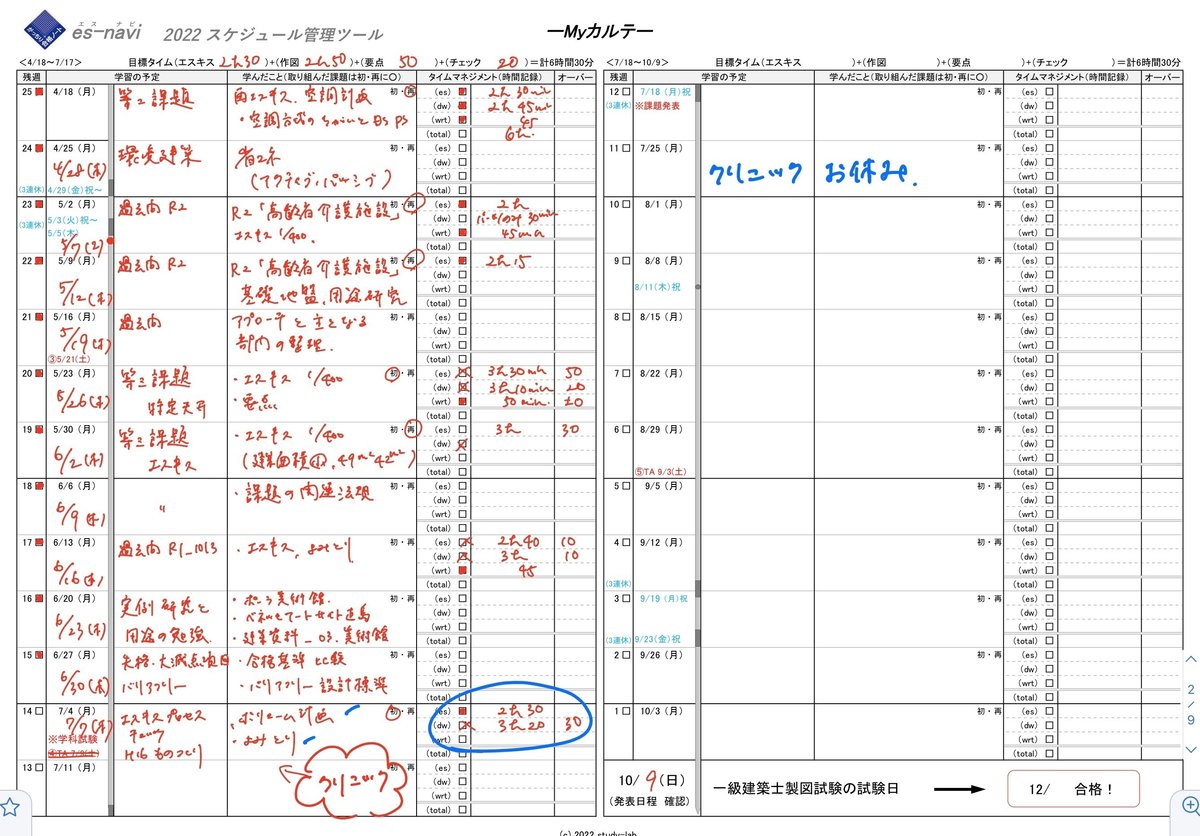

では、スケジュールを確認をしていきましょう。

試験まで14週となりました。そして課題発表までは2週間。

エスキスや各種知識の整理等、基礎固めは順調に進んでいるでしょうか?

プロセスの定着は、繰り返し繰り返しもう飽きるほど同じ手順で進め、地道にコツコツと手に覚えさせていくしかありません。

本番当日の舞い上がった精神状態に勝てるのは、少しもブレないいつもと同じルーティンによって組み立てられる落ち着いた思考だけ。

繰り返しになりますが、「いつもと同じ」という状態だけが自分を支えてくれるので、毎回同じようにできる状態を意識して作り上げていきましょう。

次回から2回にわたってオリジナル課題(第四課題)を扱っていきます。クリニックの参加は、課題をご購入の女性受験生になります。その他の方は、YouTubeメンバーシップ内で講義動画を公開していますのでそちらを活用して下さい。

(製図クリニックは、お顔を出してのオンラインの勉強会になります。特に、性別的役割負担により時間が捻出しづらい女性の受験支援を行っており、女性の皆さんが、平日の時間を有効に学習に使えるようにと開催しています。安心して参加できる環境を整えるよう努めています。)

◯今日のテーマとゴール

さて、今回の製図クリニックのテーマとゴールを確認していきましょう。

課題発表までひと月になったくらいから、課題発表を意識した学習内容にスイッチしていますが、前回の「用途研究と要点対策への落とし込み」「バリアフリー法の法的根拠の確認」に続き、

今回は「ボリューム計画プロセスの再構築と読み込み精度の作り込み」という部分に大きく焦点を当ててやっていきました。

情報整理やゾーニングももちろん大事で、そこまではどんな受験生も「最低ここまでは達成してほしい」というラインまで実力を上げてきます。

しかし、皆がそういった力をつけてきた状況においては、力の差が出る部分は実はボリュームコントロールと読み込みスキルになってきます。

ゾーニングの方向性とか空間構成とか、その辺りを理解できて実践できるようになったとしても、読み込みで勘違いをしたまま解釈をしてしまっては、プランは合格レベルに達することが出来ませんし、

ボリューム計画についても、考え方を理解した上でウツワを選択できたのか、何となく最初に浮かんだウツワだからといって計画を進めていくのでは雲泥の差があります。

自分が後者であれば、まさに本番の課題の難易度に振り回される運試しのような取り組み方になってしまいます。

なので、課題発表前の基礎固めとして「ボリューム計画のプロセス確認」と「読み取りへの注意力を磨く」というのは大変大事な学習と言えるのですね。

ということで、#製図クリニック0707 では、これら2つの学習について過去問のH16「宿泊機能のあるものつくり体験施設」を使って学ぶ回としました。

それでは中身に入っていきましょう。

◯平成16年「宿泊機能のあるものつくり体験施設」

平成16年、実はこの年に私自身製図試験で不合格になっています。かなりパニックになったことを覚えていますが、今改めて課題文を見ていくと、基本的なことをベースにした応用問題であることがよく分かります。

ただ、製図1年生の私の理解度から振り返ると、今考えても当時の私が持ち合わせていたエスキススキルよりもはるかに難易度の高い課題ですので、不合格も致し方なかったなと変に納得する気持ちにもなります。

サポートありがとうございます!いただいたサポートは、良記事を執筆するためのリサーチや受験生へのヒアリング、書籍等に使わせていただきます。応援よろしくお願いします。