0630_バリアフリー法の整理#mz017

おはようございます。あみくみです。

先週のクリニックでは、課題発表を一ヶ月後に控えているということで「失格・大減点項目の確認、バリアフリー法の整理」と題して課題発表を迎えるための基礎学習を 進めていきました。

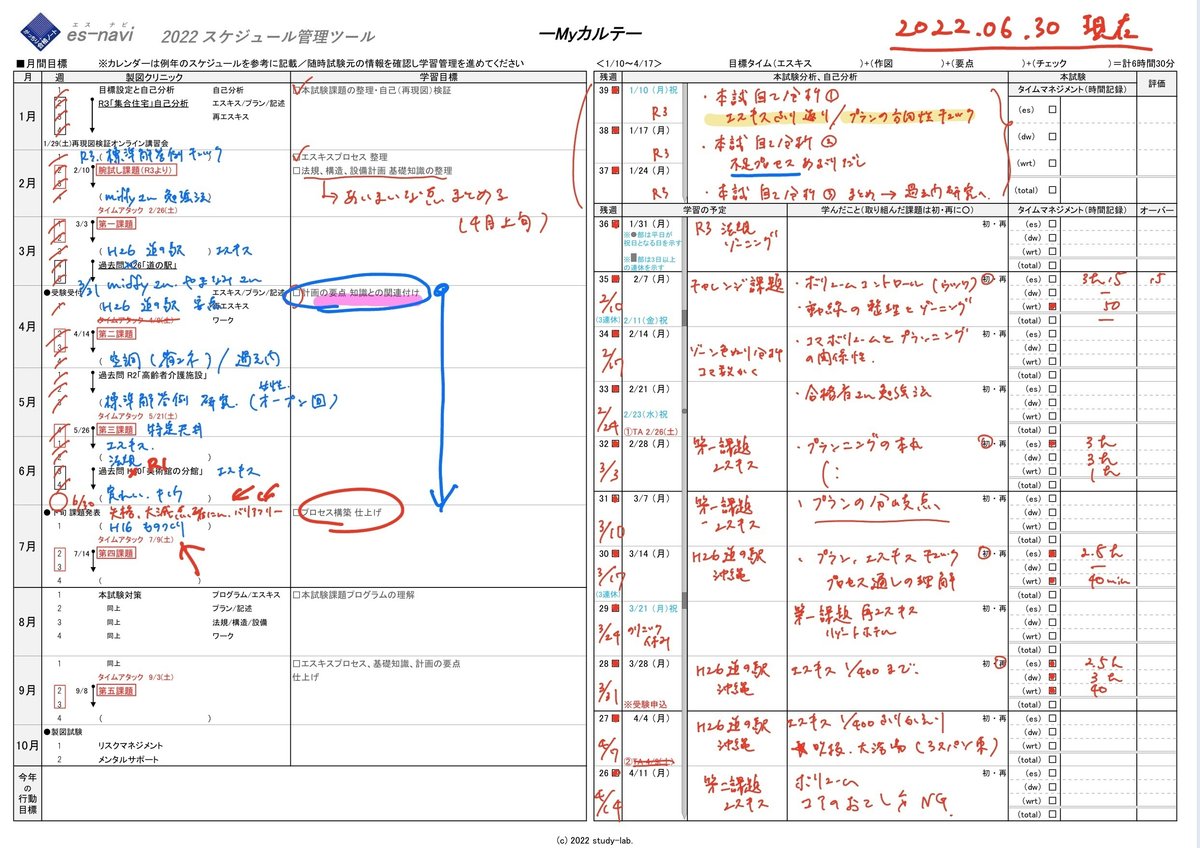

では、スケジュールを確認をしていきましょう。

さて、試験まで残り15週となりました。

理想的には、今の段階までにエスキスプロセスの方針がある程度固まっていて、条件整理やボリューム算定についての完成度が主観的に8割程度の手応えがあればいいと思いますが、今のプロセス完成度に80点を付けられますか?

毎回同じプロセスでできるけど、あともうちょっと確実に検討を進められうように改善したい、、、というくらいのイメージです。

今回含め、今月の製図クリニックの内容をもとに、課題発表までにやるべきことを明確にして着実に歩みを進めていきましょう。

今日のテーマとゴール

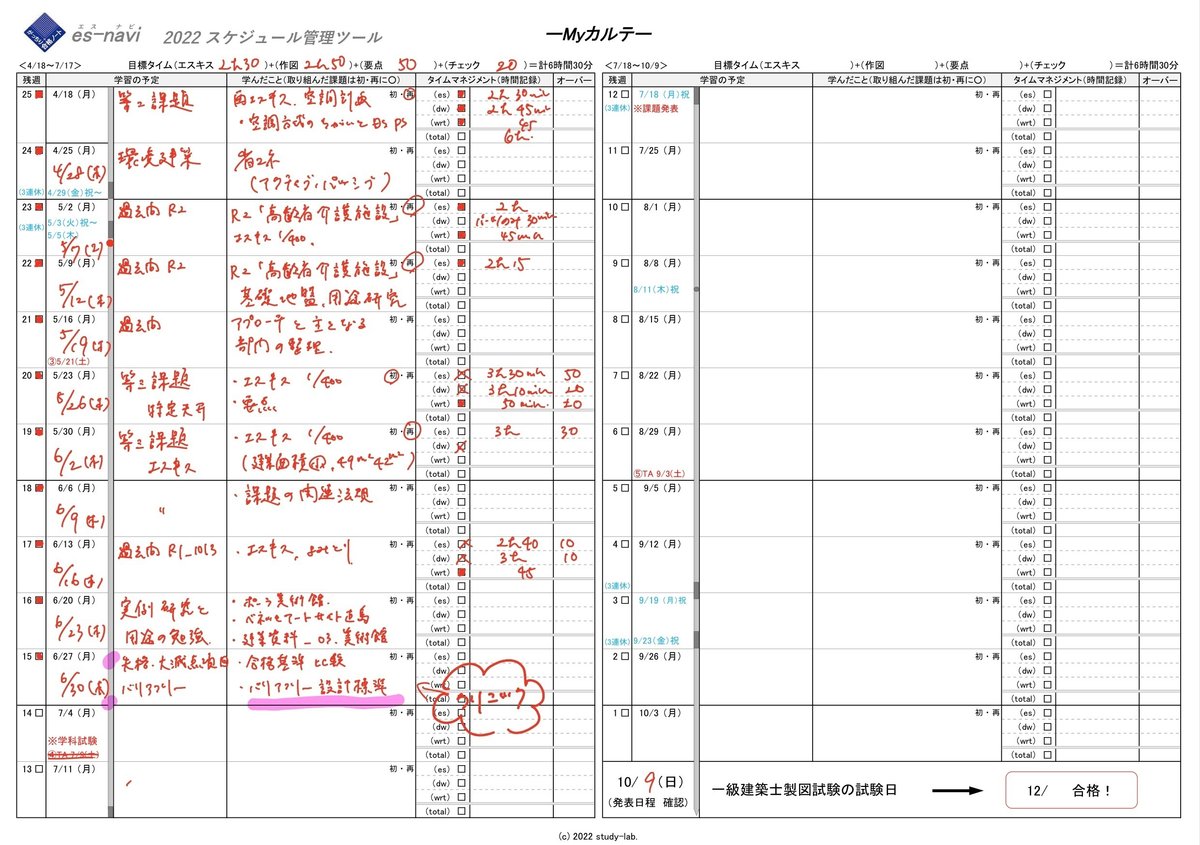

今回のクリニックでは、合格発表時に標準解答例などと一緒に公開される「合格基準」の失格・大減点項目を確認し、その後バリアフリー法についての知識整理をしていきました。

去年の試験課題が集合住宅だったため、バリアフリー法についてしっかりと理解できていない受験生も多いでしょうし、今年の課題が不特定多数が対象の公共的な用途になった場合に備えようというもの。

ということで、本記事では、製図クリニックの参加者からも好評だったバリアフリー法の整理の部分についてまとめていきたいと思います。

バリアフリー法とは

では、バリアフリー法について、国交省が出している資料が分かりやすいので引用して確認していきましょう。

バリアフリー法の趣旨は、 高齢者、障害者、妊産婦、けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することとされています。

上記の中でも、製図試験では特に「建築物」の部分にかかる内容についてを扱っていくことになります。

試験で出題される建築物の規模は、大体が2,000㎡以上の建築物となりますので、試験で扱う建築物は右側の「特別特定建築物」に該当します。なので、「建築物移動等円滑化基準」への適合義務があるんですね。

サポートありがとうございます!いただいたサポートは、良記事を執筆するためのリサーチや受験生へのヒアリング、書籍等に使わせていただきます。応援よろしくお願いします。