太田三郎『欧洲婦人風俗』を読む(下の2)

『欧洲婦人風俗』には6枚の女性画像が収められ、その画像のページの裏に解説文が印刷されている。

今回は、5枚目の作品を紹介したい。

1 ギリシヤの余薫

さて、5枚目は《ギリシヤの余薫》という作である。

解説文は次のように始まる。

ドーデーのか(*引用者注−「昼」の下の線を省いた文字)いた脚本に「アルルの女」といふのがあります。取扱はれたその男女愛と母性愛との葛藤のうちに動く悩ましい寂しい人生の姿は、もとより巴里の人の心を強くそゝりまして、それが上場される度ごとに、オデオン座の桟敷は、いつも涙に光る眼で充されるのでありました。

ドーデーはフランスの作家アルフォンス・ドーデー(1840−1897)のこと。「アルルの女」は、短編小説集『風車小屋だより』に収録されていたが、1872年に劇化されてパリのボードビル座で上演された。ビゼーが音楽を付け、ファランドールやメヌエットの調べは一度聴けば忘れることができないものである。後、オデオン座の定番演目となり、太田もそれを観劇したのだろう。

家族に愛されて育った、南仏の農家の青年フレデリ(小説ではジャンという名前)はアルルの町に住む女性を愛してしまう。婚約が整うが、ある男がやってきて、そのアルルの女と交際していたことを告白し、証拠の手紙を持っていた。

嫉妬に苦しむフレデリは、結婚を断念し、いったんは立ち直ったかに見えたが、恋に死ぬ男として自らの命を絶つのである。

フレデリはアルルの女の幻影にとりつかれてしまったかのように見える。なぜなら、アルルの女は舞台に登場することはないからである。

物語の舞台となったアルルの町について、太田は次のように記す。

ところで、その脚本の舞台となったアルルといふのは、それは仏蘭西の南の方のプロヴアンス地方にある古いささやかな町であります。日本の東海道線とでも云ふような綺麗な客車と乗客とを有つP・L・M線の 汽車、巴里からリオンを経て地中海沿岸の歓楽境へ向ふ汽車が、やがてもうマルセーユの港町へ着くのも二時間ほどの後だろうと思はれるあたりまで進んで行つたところに、其処にぽつくねんと小さい停車場を置くのが、すなはち其町でありました。

しかしアルルは、たどにその芝居だけで有名なのではありません。そこにはなほ、むかし羅馬の植民地であつたころの建物の円形戯場などが、まだその侭に残ってゐたりしまして、それが、斯道の研究者を、たえず其停車場のプラツトフオームへ下り立たせるのでありました。

「P・L・M」はパリ、リオン、地中海の頭文字をとったもので、パリと南仏をつなぐ当時のフランスの私鉄を意味している。

南フランスのマルセイユとモンペリエのちょうど中間に位置しているのが、アルルである。

シシリー島でもそうであったように、太田はアルルにある円形劇場の古蹟に関心を示している。

最後に太田は、アルルの女性美について触れている。

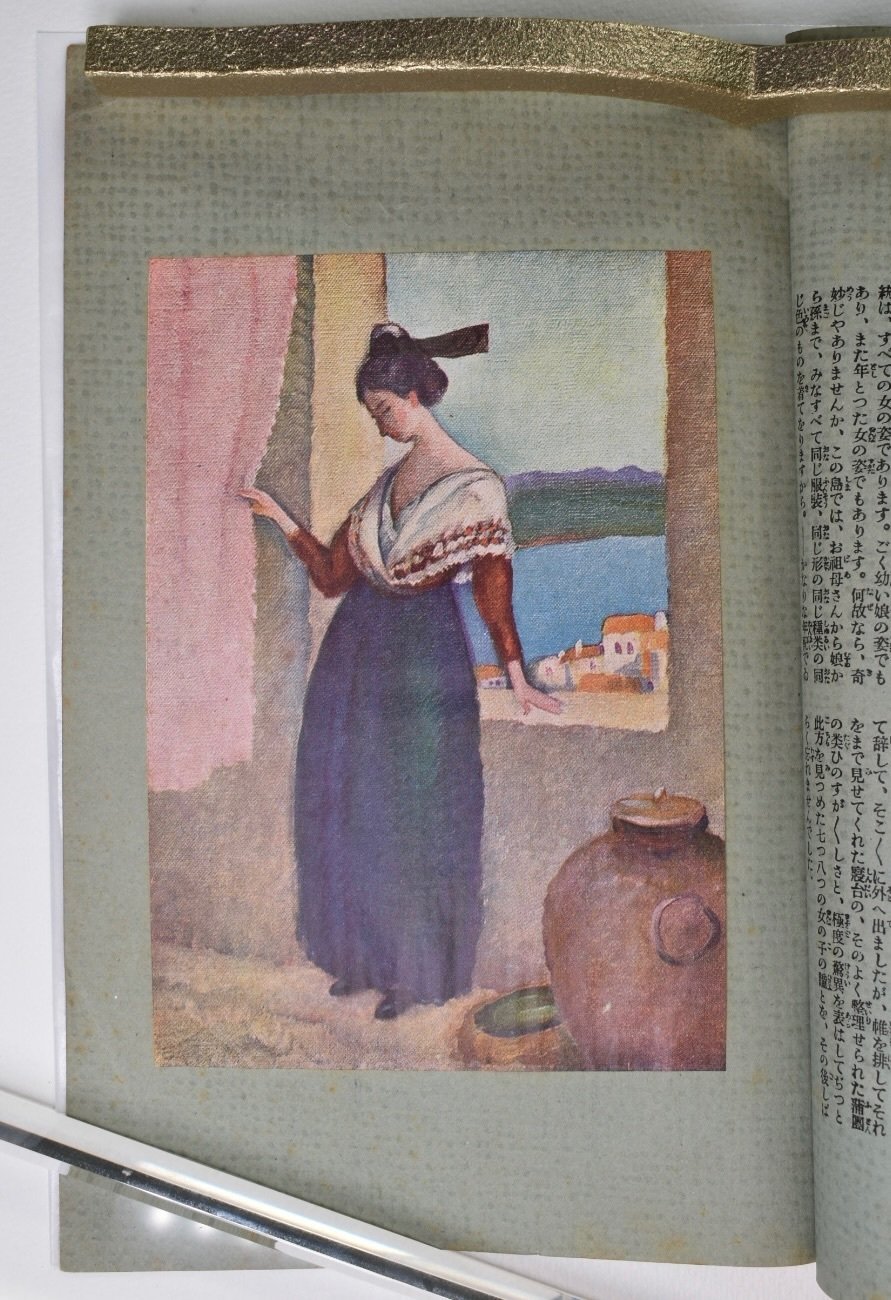

しかもなほ、そればかりではありません。さらに有名なのは、その辺の女の美しさでありました。アルルの女といふ言葉は、たゞちに端麗な女の横顔、それにはギリシヤの血が残つてをると云はれてる鼻筋が匂やかに秀でた横顔を、皆に思ひ出させます。じつさい、其処の女は美しいものでした。加之、その昔のまゝの特殊な服装が、これまた限りのない懐しさを寄せさせずにはおきません。黒い髪を真中から分けて結つたその髻を、白い羅に包んで、さらにその上に黒い天鵞絨の巾広の布をかけて、そうして、その端をすうと後に長く鶺鴒の尾のように突きだした優艶さと云ひ、派手な花などを、透かさせた網目織の白い肩掛《フイシユー》を、なだらかな肩へふはりと掛けた風情と云ひ、よく整つた古典的な美しさは、ほんとうに、他所ではちよつと見られないものでありました。

……ドーデーの脚本の主人公の青年は、そのような女のその一人のために、とうとう、高い窓から庭の舗石の上へ身を投じて死んでしまつたのですが、なるほど、こうした女を相手とした生一本の男の心がついそのような境へ陥つて行つたのも無理からぬことだつた!などゝ、思ひながら、私はその時、その古い肅やかな町の中で時をり行逢ふ鮮かな姿を又しても振り返り振り返り(引用者注−後半の「振り返り」は「く」の字型の繰り返し符号)いたしました。

独特の衣装は絵に忠実に再現されている。本冊の中でもこの絵がいちばん出来がよいように思う。

奥行きが出しにくい三色版印刷だが、室内と室外の対比を描くことで平板さをおさえ、スカートの光があたる部分の色をかえているところにも工夫が見られる。

2 『読売新聞』の短信記事

さて、大正10年12月23日の『読売新聞』の7面に、太田三郎から寄せられた短信記事が掲載されているので、それを紹介しておこう。

最初に大きめの活字で「太田三郎氏」とあるがそれは省略する。 判読できない箇所、脱字の箇所は□表示とする。

嘗て其海岸に栄えた羅馬の文化の跡を探ねて、南仏ローヌ河のあたりに小さい旅行□つゞけてをります、今日はアルルに参りました、有名な羅馬劇□や円劇場のリユイーヌによつて与へられた感動の深さ、それは云ふまでもありません、併しそれよりも一層私を動かしたのは、典麗な希臘の香気を今なほ保つてゐる此処の女の姿形でした、「アルジエンヌ」劇によつて予てそれを知つてゐた此処の女の不思議な情緒の揺ぎでした、かのカルメンの妖艶な肉に流れたサラセンの血を此処にして更に見るを得たことでした、プロヴアンスの詩人として有名なミストラルの像を羅馬フオリユ−ム遺址の鈴懸の落葉の間に見たことも嬉しさの一つです(十一月八日南仏アルルにて)

「リユイーヌ」はruineで、遺跡のことである。ローマの劇場や円形闘技場の遺跡がアルルにはあった。

太田がアルルを訪れたのは、1921年11月8日のことであったことがわかる。おそらく新聞社に寄せた絵葉書が記事として紹介されたものだと思われる。

「アルジエンヌ」劇とは、劇化された「アルルの女」のこと。「フオリユ−ム」とはフォーラム(forum)のことで、公共の広場を指す。

そのローマ広場には、19世紀に活躍した詩人フレデリク・ミストラルの像があった。

*ご一読くださりありがとうございました。