【AI最新ニュース】SB OpenAI Japanが見据える未来とは? 〜日本企業向けAIが加速する新時代に備えよう〜

みなさん、こんにちは!Link AI広報担当のりんかです。

今回は、2025年2月3日に電撃的に発表された「SB OpenAI Japan」設立ニュースについて、解説と考察をお届けします。OpenAIとソフトバンクの合弁会社が日本に設立され、今後、企業向けAI導入のハードルがぐっと下がるかもしれない――そんなワクワクする最新情報ですね。

「私たちの会社にもAIを導入するべきなのかな」「でもAIって難しそう……」という方こそ、今がまさにチャンス! この記事では

• SB OpenAI Japanの設立背景

• 企業向けAI時代の到来と、ビジネスで何をすればいいのか

• 私たちLink AIが考える、AIエージェント活用のポイント

……などをお話しします。「AIで自社業務をアップデートしたい」と思っている方のヒントになれば嬉しいです!

1. SB OpenAI Japanが何を目指しているのか?

日本向けAI導入を本格加速

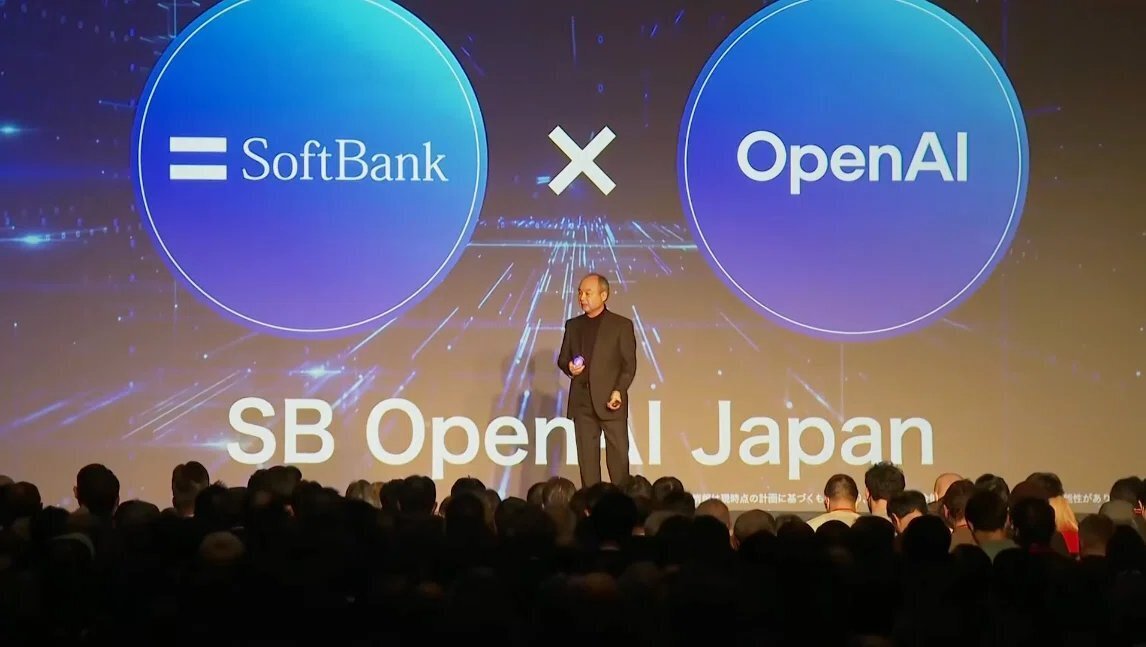

SB OpenAI Japanは、OpenAIとソフトバンクグループによる合弁会社です。2025年2月3日に正式発表され、その際にOpenAI CEOのサム・アルトマン氏とソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏がそろって登壇したことでも話題を集めました。

世界を席巻する生成AI「ChatGPT」を生み出したOpenAI。その最先端技術を、日本企業が安全かつスムーズに導入できるように提供することがSB OpenAI Japanの大きな役割です。

具体的には、下記のようなAIエージェント型ソリューションを提供すると発表されています。

• 企業専用のAIモデル「クリスタル・インテリジェンス (Cristal Intelligence)」

• ファインチューニング(追加学習)やシステム連携まで一括支援

• セキュアな環境でデータを取り扱い、他社への転用・共有は一切なし

企業ごとにカスタマイズした自社専用AIを“鍵付きの箱”に閉じ込めるようなイメージで運用できるため、機密性の高いデータでも安心して活用できるわけですね。

背景にあるソフトバンクの強い意志

ソフトバンクといえば、通信事業で国内大手の一角を占めるだけでなく、世界各国のテック企業へ積極投資を行ってきたことで知られています。

しかし近年の市況変動によって、ソフトバンクは投資リスクを控える局面がありました。そんな中、再び大きく動き出したのがこのSB OpenAI Japanプロジェクト。年間30億ドルをOpenAI技術導入へ投じるだけでなく、OpenAI本体への追加出資として150億~250億ドル規模の投資も検討中だそうです。

まさに、孫正義氏が「AIこそ次の成長エンジン」として社運を賭けている姿勢がうかがえます。

「クリスタル・インテリジェンス」ってどんなもの?

SB OpenAI Japanが企業向けに提供する主力ソリューションが「クリスタル・インテリジェンス」。

これはOpenAIのAIモデル(o1シリーズ)をベースに、各企業のデータを学習させて独自機能を持つAIエージェントを作り上げるサービスです。特徴としては:

1. 自律的な実行力

2024年に登場したモデルをさらに進化させ、人間の指示をトリガーとして自動で仕事を進める“AIエージェント”化が進んでいます。例えば「このフォーマットで月次レポートを作って」と頼むと、その情報を自社のデータベースや過去資料などから自動収集し、必要な文書をドラフトしてくれるイメージです。

2. 企業ごとに専用設計

外部とデータを共有せず、企業内部でクローズドに運用できます。「自社に合わせた業務フローや言葉遣いまで調整できる」点が注目されています。

3. 大規模サポート体制

導入のためにSB OpenAI Japan内で1,000名規模の専門組織を構築し、技術支援とシステム統合をフルサポートすると発表されました。AI導入のハードルをぐっと下げる取り組みですね。

まさに、“日本の大企業が安心して使えるAIインフラ”を実現するための取り組みといえるでしょう。

2. なぜ日本企業向けのAI導入が「今」熱いのか?

ここからは、今回の大ニュースの背景、そして私たち企業サイドが意識しておくべきポイントを掘り下げます。

2-1. 人手不足・業務効率化・DX推進への期待

国内では少子高齢化や労働力不足が慢性化しつつあります。さらにコロナ禍以降、リモートワークやオンライン会議の普及で業務プロセスのデジタル化が進んだ一方、「DXを進めるためにもっと効率化したい」「生産性を高めたい」という声が根強くあります。

そこで注目されているのがAIエージェントによる自動化・省力化。

財務レポート、顧客問い合わせ対応、契約書レビューなど、定型的な事務仕事をAIが代行してくれるだけで、社員は戦略・クリエイティブな仕事に時間を割けるようになりますよね。

2-2. 日本型の商習慣や言語文化に対応したカスタマイズ

欧米発のAIソリューションをそのまま導入しても、「日本語の微妙なニュアンスが伝わらない」「稟議書の文化があるから承認フローをどう組めばいいの?」など、現場の課題にフィットしない場合があります。

SB OpenAI Japanが謳うのは**「日本企業特有のニーズに合わせたカスタマイズ提供」**。ファインチューニングで「御社の業界用語」や「社内用語」にAIを合わせてしまえば、現場導入が一気にスムーズになるはずです。

さらに、セキュリティ面も「外資系サービスにクラウドを預けるのは不安……」というハードルを乗り越える大きな要素です。

2-3. ソフトバンクとOpenAIのブランド力

「OpenAI」といえばもう知らない人はいないほどの高い認知度。一方、「ソフトバンク」の名前は日本国内の企業向け信用度が抜群です。実際、携帯電話や通信ネットワークでの実績もあり、営業・サポート網も全国的に張り巡らされています。

このブランド力の掛け合わせによる安心感は、現場の技術担当や経営者が「AI導入に踏み切ろう」と決断しやすくなる大きな後押しになるでしょう。

3. SB OpenAI Japanの動向がもたらすビジネスチャンスと注意点

ここからは「企業側から見たメリットと、留意すべき点」について整理してみましょう。

3-1. 大企業から中小企業へ波及するAI導入のインパクト

SB OpenAI Japanはまずは「1業種1社ぐらいから始める」(孫正義氏の談)という導入方針をとるそうです。つまり、最初は業界のリーディングカンパニーでPoC(概念実証)を行い、成功モデルを作る――そして、それをきっかけに同業他社や関連企業に波及させる構想が見えます。

これが実現すれば、大手企業での成功事例に触発されて中堅・中小企業でもAI導入が加速する可能性が高いです。大規模企業向けの導入事例が蓄積されれば、導入コストやノウハウも確立され、結果として手の届きやすい価格帯やパッケージが整備されるかもしれません。

したがって**「うちみたいな中小企業には関係ない」**と傍観しているよりも、「いずれ波がくるはず」と早めに情報収集を始めておくのが賢明です。

3-2. 巨額投資によるAI業界再編の可能性

ソフトバンクはOpenAI本体への出資も検討しており、それが実現すれば史上最大級のテック投資になる見込み。ここまで大きな資金がAI業界に流れ込めば、競合他社とのAI開発競争がさらに激化することは間違いないでしょう。

たとえば、Google、Microsoft、NTTなど他の国内外企業も黙ってはいません。さらに中国の大手AI企業(「DeepSeek」など)も世界進出に意欲的で、AIの“国際競争”がますますヒートアップ。

結果として、企業ユーザーにとっては「より高性能なAI」「よりリーズナブルなサービス」が登場するメリットもある一方で、「自社がどのプラットフォームを選ぶか」の判断に悩む場面も増えるかもしれません。

ポイント

3-3. クラウド基盤・インフラの主導権争い

ソフトバンクは、Arm(傘下の半導体設計大手)やOracle(Stargateプロジェクト)とも連携し、AIの計算基盤を整備する動きにも乗り出しています。一方、OpenAIの巨大モデルはMicrosoft Azureクラウド上で動いているケースが多いのも事実。

このように、「インフラ×AI」のエコシステムが複雑化してきています。最終的に私たち利用者がどのクラウド基盤でAIを動かすのか、どのインテグレーターがサポートするのかといった選択肢が増え、意思決定に手間がかかる面があるでしょう。

ただ、裏を返せば「選択肢が広がる」ということでもあります。自社に最適な組み合わせを見つければ、より快適なコストパフォーマンスでAIを運用できるはずです。

4. じゃあ具体的にどう行動したらいい? 明日から始めるAI導入の第一歩

ここまで読んで、「AI導入、やった方がいいのはわかったけど、具体的に何をすればいいの?」と気になった方もいるのではないでしょうか。

ここでは、実践的な一歩を踏み出すためのアクションプランをいくつか挙げます。

4-1. 社内で期待値のすり合わせ&活用分野の洗い出し

まずは**「AIに何を期待するのか」を社内で共有**することが大切です。「コールセンター業務のチャットボット化」「営業資料の自動作成」など、どの業務を自動化・効率化したいのか洗い出しましょう。

この段階で重要なのは「費用対効果の高い部分から小さく試す」こと。大規模プロジェクトとして全部やろうとするとハードルが上がり、社内調整が難航してしまう恐れがあります。

4-2. データ整備とセキュリティポリシーの確認

AIに学習させるためには、ある程度のデータが必要です。ただ、ただ闇雲に大量データを準備してもゴミデータが多いと正確な学習にはつながりません。

• 不要なデータを整理する(文書管理やバージョン管理をしっかり行う)

• 機密情報の扱いについて社内規定を再確認する

• 利用規約やコンプライアンスに反しないデータ運用を整備する

といった準備を進めておくと、いざAI導入のときにスムーズです。

4-3. 少人数でPoC(概念実証)を試してみる

SB OpenAI Japanのような大規模導入サポートを待つ前に、小規模なPoCで手応えを確認するのも良い戦略です。

たとえば、すでに出回っているOpenAIの「ChatGPT Enterprise」を試験利用してみたり、弊社Link AIが提供する軽量なAIエージェントのPoCを使う方法もあります。

もちろんPoC結果を踏まえて、「もう少し高機能なAIを導入したい」「クリスタル・インテリジェンスのようにカスタマイズしたい」と感じれば、そこからSB OpenAI Japanなどの本格サービスを検討してみる流れです。

4-4. 社内文化醸成と人材育成

AI導入はツールを導入して終わりではありません。

• AIを受け入れる社内文化:「AIに仕事を取られる?」ではなく「AIが定型業務を助けてくれるから、自分は創造的なことに注力できる!」という意識改革が必要。

• AIリテラシー教育:現場の社員がAIを使いこなすための勉強会や研修を定期的に実施する。

このような土台づくりを並行して進めておくと、AIが社内に定着しやすくなります。

6. まとめ:AI導入の波に乗ろう。まずは情報収集&小さなチャレンジから!

ここまで、SB OpenAI Japanの最新ニュースを軸に、AI導入のトレンドや具体的アクションプランをご紹介しました。

• SB OpenAI Japanは、日本企業向けAI導入を本格的にサポートする強力なプレーヤー

• 企業ごとの専用AIモデル「クリスタル・インテリジェンス」で業務自動化が進む

• 大手企業だけでなく、中小企業にも恩恵が波及する可能性大

• 早めの情報収集&小さなPoCから着実に進めれば、AI導入のハードルは下がる

AI導入には社内調整やデータ整備といった下準備が欠かせませんが、その分、**「業務効率化・コスト削減・新たな価値創出」**というリターンが得られる大チャンスでもあります。明日から取り組めることはたくさんあるはずです!

次のアクションは?

• SB OpenAI Japanの発表会や関連ウェビナーをチェック

• 社内のAI活用アイデアを洗い出すミーティングを設定

• Link AIのような外部専門家に相談してPoCをスタート

興味を持っていただいた方は、ぜひ私たちの情報発信をフォローしてみてください。代表Xアカウントや私りんかのX(旧Twitter)でも、最新のAI活用事例やTipsを随時発信しています。

代表X:https://x.com/airunner_linkai

りんかX:https://x.com/linka20240208

お問合せフォーム:https://www.linkai.co.jp/contact

メール:info@linkai.co.jp

「ちょっと相談したい」「こんなアイデアあるんだけど実現可能?」といったお問い合わせも大歓迎です。あなたのビジネスに最適なAI導入プランを一緒に考えさせてください。

これからのAI時代、上手に波に乗って新しい価値を生み出していきましょう。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!