AIを使いこなす最短ルートは「AI駆動の環境に飛び込むこと」!実践から得られる圧倒的なスキルアップ術

みなさん、こんにちは。Link AI広報担当のりんかです。

今日のテーマは、「AIを本気で使いこなしたいなら、最速で成長できる環境に飛び込むのが一番!」というお話です。

みなさんは「AIを勉強したい」「AIを業務に導入したい」と考えながら、なかなか最初の一歩が踏み出せなかったり、「そもそもどこから学んだらいいの?」と悩んでいたりしませんか?書籍やオンライン講座、SNSなどで情報収集しているものの、具体的な活用イメージが湧かない……。そんな方にこそ今日は読んでほしい内容です。

私たちLink AIは、AIエージェントやAIアバター、AIシステムなどを開発しているスタートアップです。日々、驚くほどスピーディーにAIを活用して成果を上げている方々とお仕事をしていますが、そこで感じるのが「本当にAIを使いこなす人は、環境が整った組織やコミュニティの中で磨かれている」ということ。

この記事では、具体的にAIが当たり前のように使われている職場で働くメリットや、どういう仕事ぶりなのか、そしてそこから得られる学びやスキルアップポイントをお伝えします。最後にはみなさんが明日から実践できるアクションプラン、そして私たちLink AIがサポートできることも紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

1. AIを使いこなすことが難しい理由

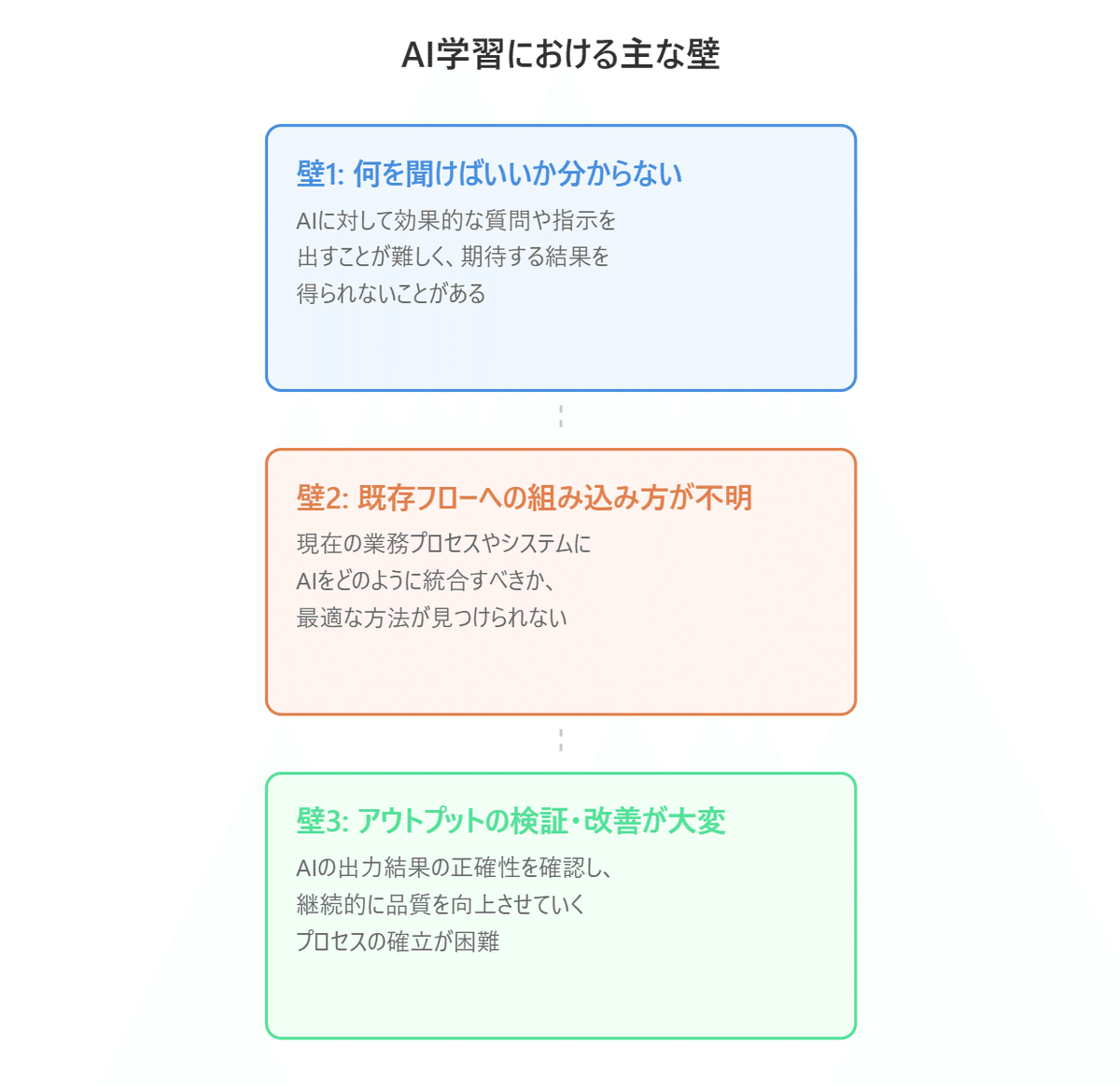

まずは「そもそも、なぜAIを使いこなすのが難しいのか?」という話からスタートしましょう。昨今、ChatGPTをはじめとする生成系AIが爆発的に話題になり、「AIが何でも解決してくれそうだ」という期待が高まっています。しかし、実際には「AIに何をさせたいかが明確でない」「既存の業務フローにどう導入すればいいかわからない」「使い続けるために必要な社内体制が不十分」など、いくつもの壁があります。

また、人間が初めてAIツールを触るとき、最初のハードルになるのが「具体的に何を質問(プロンプト)すればいいの?」という点です。これはプログラミング初心者が「変数って何?」から学ぶようなもので、知らないと始まらない上に、自分で試行錯誤して得る経験値が不可欠です。

加えて、AIで得られたアウトプットをそのまま受け取るのではなく、「どこをどう修正・編集するのか」「次回はもっと良いアウトプットを引き出すためにどういう指示を出すのか」を検証・改善し続ける必要があります。こうした継続的なプロセスを回せるかどうかが、AI習熟のカギと言えます。しかし、多くの人が独学でこれをやろうとすると挫折したり、効果が見えずにやめてしまったりするのです。

そこで大事になってくるのが「AIが当たり前に使われている環境」です。周囲の人が当たり前のようにAI活用をしていれば、否応なしに自分もAIを使わざるを得なくなります。これこそがスキル習得の近道なのです。

2. 「AI駆動の組織や人と働く」ことが最短ルートである理由

さて、本題です。「AIを最速で使いこなせるようになる方法」を尋ねられたら、私たちLink AIは「AI駆動の組織、あるいはAIを鬼のように使っている人と一緒に働くこと」と答えます。これは非常にシンプルかつ強力です。なぜなら、実務の中で「使わないと仕事が回らない」「使わないと生産性で明確な差がついてしまう」という状況に追い込まれるからです。

2-1. 半ば強制的にAIを使用する場面が増える

AIを実践で使うかどうかは「その組織・チームがどれだけAI活用を前提としているか」によって変わります。例えば、仕事のタスク管理がすでにAIツールと連携していて、チャットベースのやりとりもAI込みで行われている場合、嫌でも自分が手動で探している情報とAIが提示する情報のスピード差を実感することになるでしょう。そうすると、「AIを使わないと明らかに置いていかれる」という危機感が生まれます。これが最大の学習モチベーションになります。

2-2. 成功事例が身近にあり、ノウハウが吸収しやすい

周囲がどんどんAIを使いこなしていると、それを盗み見るだけでも学びがあります。例えば、「このチームではこんなふうにChatGPTを使ってアイデアブレストをしているんだな」「こういうマーケティング戦略の下調べにAIを活用しているんだな」といった具体的な場面が自分のすぐ隣で展開されるわけです。これは書籍やネット記事では得られない、実践的な知識の宝庫です。

2-3. 共通言語としてAIが浸透している

AI駆動の組織やチームでは、業務上のコミュニケーションにAIツールが標準装備されています。タスク割り振りや企画書の下書き、営業メールのドラフト作成など、あらゆるポイントでAIがサポートする環境です。こうした職場では、すでに「AIを使ってリサーチしておいて」「AIに要約させた結果で結論出してみよう」など、仕事の流れとして当然のようにAIが組み込まれています。AIを日常会話の一部として捉えるマインドが身につきやすいのです。

3. AIを活用する現場ってどういう業務をしている?

では、実際にAIが駆動している組織では、具体的にどんな使われ方をしているのでしょうか?ここでは一例として、私たちが出会ったAI活用が進んでいる企業・チームの事例を挙げてみたいと思います。

企画書・提案書作成

企画立案段階で、AIに対して「ターゲット市場の最新トレンド情報を集めて」「それを箇条書きでまとめて」「さらにビジュアルのアイデアを出して」と指示し、下書きを自動生成させる。そこから人間が整えてプレゼン資料を完成させる。カスタマーサポート

顧客からの問い合わせ内容をAIに要約させたり、よくある質問への自動回答を生成させたりする。ある程度完成度の高い回答をシステムで用意しつつ、最後は担当者が仕上げることで、対応時間を大幅に短縮。SNS運用・コンテンツマーケティング

Twitterやブログの下書きをAIが行い、適宜トレンド情報をチェックしながら文面やキーワードを自動で補完。担当者は内容のフィルタリングやブラッシュアップに専念できる。社内情報の一元管理

社内で使われるドキュメントをAIが自動解析し、検索をかければ欲しい情報を瞬時にピックアップしてくれる仕組みを構築しているケースも。エンジニアリングチームであれば、過去のコード例や設計書を瞬時に参照できるようにしている。

こうした活用シーンを日常的にこなしていると、自然と「自分ならこう使う」「こんな指示を出すともっと面白いアウトプットが得られる」というように、頭の中がAIファーストの考え方にシフトしていきます。

4. AIが当たり前に使われている組織やチームの探し方

「そんなAIがバリバリ使われる職場、どこにあるの?」という疑問を持たれる方もいるでしょう。実は、スタートアップやテック系企業だけでなく、伝統企業であってもデジタル変革(DX)を積極的に進めている組織は少なくありません。そうした組織ではDX部門やイノベーション推進部などが率先してAIツールを導入し、社内に浸透させようとしているケースがあります。

4-1. 企業の採用情報やSNSをチェックする

採用ページや企業ブログで「私たちはこういうAIツールを使っています」「仕事の効率化で○○というAIシステムを導入しました」といった情報が発信されているところは、AI活用に前向きな証拠です。また、組織や代表者・社員のSNS投稿を見ても、彼らが普段どんな仕事の仕方をしているのか(AI活用に積極的かどうか)をある程度推測できます。

4-2. オンラインコミュニティ・勉強会に参加する

AI関連の勉強会やコミュニティはオンラインで数多く開催されています。そうした場で活発に情報発信している方、あるいは企業スポンサーとして名を連ねている会社は、AI導入に意欲的なケースが多いです。コミュニティ自体が就職先・仕事の受託先を探すきっかけになることも。

4-3. 自社内で「AI推進プロジェクト」を立ち上げる

もし今の職場があまりAIを使っていないなら、自分から「AI推進」の取り組みを提案してみるのも手です。小さな業務効率化から始めて成功事例を作り、周囲に広めていく。最初は一人でも、少しずつ仲間が増えればそこが「AI駆動チーム」になります。確かに手間はかかりますが、組織内でのリーダーシップや新しい価値創造の実績が評価されるチャンスでもあります。

5. 明日からできる具体的なアクション3選

ここからは、より具体的な行動レベルで「AIをガッツリ使いこなすための環境づくり」を進めるアイデアを3つご紹介します。

5-1. AI活用メンターを探す

周囲を見渡して、明らかにAIをフル活用して成果を出している人を探し、その人の働きぶりを間近で見せてもらうのが一番です。直接的に「AIの使い方を教えてください」とメンターをお願いしても良いでしょう。AIツールに慣れないうちは、すぐに質問できる相手がいるだけでも非常に心強いです。

5-2. 1日1つの業務をAIに任せてみる

「いきなり全部をAIにやってもらうのは難しい…」という方は、まずは毎日1つだけAIに任せる業務を決めてみてください。たとえば、

毎朝のメールの要約や返信文案作成

一日のスケジュール案の作成

日報や議事録の下書き作成

など。自分がよく行うタスクを切り出して、AIに指示を出してみるのです。それを毎日繰り返すうちに、AIへの質問の仕方や修正の仕方が自然にわかってきます。

5-3. 小さな成果を共有して、周囲を巻き込む

「このタスクにAIを使ったら、いつもより30分早く終わりました!」など、ちょっとした成果をチーム内で共有してみてください。すると、「それなら自分もやってみようかな」となる人が増えます。職場全体が少しずつAIに対して前向きになると、それだけで「AIを使わないと損」という空気が醸成され、最終的には職場ぐるみでAI活用が進む可能性が高まります。

6. Link AIが提供できるサポート

私たちLink AIは、AIエージェントやAIアバター、AIシステムの開発を行うスタートアップです。

「AI駆動の組織で働く」こと自体が難しい場合でも、私たちが開発しているAIソリューションを導入することで、**“今のチームや企業をAI駆動型に変えていく”**ことが可能です。

AIエージェントのカスタマイズ

企業や組織の業務プロセスに合わせて、独自のAIエージェントを実装します。チャットボットから営業支援、データ分析まで幅広く対応可能。AIアバターの導入

顧客対応や広報活動の一部をAIアバターに任せることで、人手不足を補ったり、新しいコミュニケーションの形を作ったりできます。AI人材育成プログラム

開発だけではなく、AIを活用できる人材を育てるための研修プログラムの企画・提供も行っています。社内でAIを活用するためのステップを体系的にサポートします。

私たちは「AIをとことん活用する世界を作りたい!」という思いで事業を展開しています。もしAI導入や研修に興味がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

7. まとめ

AIを本気で使いこなしたいなら、学ぶよりも「使わざるを得ない環境」に身を置くのが遠回りのようで実は最短ルートです。AIが当たり前になっている組織やチームで働けば、必然的に「どう指示すればいいのか」「どんな場面でAIを活用すると効果的か」を体得できますし、周囲との情報交換を通じてノウハウを爆速で吸収できます。

もし今の環境でそれが難しい場合は、オンラインコミュニティへの参加や、自分自身でAI推進プロジェクトを立ち上げるなど、できることから始めてみましょう。日々のタスクを1つずつAIに任せるだけでも大きな進歩です。

AIが私たちの仕事や暮らしに与えるインパクトは計り知れません。ほんの少しの興味と一歩踏み出す勇気が、これからのみなさんのキャリアやビジネスを大きく変えるかもしれません。ぜひこの機会に、AIを活用する世界へ飛び込み、私たちと一緒に新しい可能性を切り拓きましょう!

「Link AIってどんなことをやっているの?」と思った方は、ぜひSNSやお問い合わせフォームから気軽につながってみてくださいね。私たちの代表もSNSを積極的に活用していますので、最新のAI活用情報が得られるかもしれません。

代表X:https://x.com/airunner_linkai

りんかX:https://x.com/linka20240208

お問合せフォーム:https://www.linkai.co.jp/contact

メール:info@linkai.co.jp

みなさんのAI活用がもっともっと楽しく、クリエイティブなものになるように、私たちLink AIがお力になれればうれしいです。一緒にAIを使いこなし、新たなビジネスや働き方を切り拓いていきましょう!