股関節を変える作業

最強寒波が襲ってきてます。本日付でインフォメーションを更新しましたが、物流大いに影響受けておりますので予めどうぞご了承ください。

というわけでこんな時は、不要不急の外出をひかえて、うちの中でプラモデルでも作りましょう。

■腰のアーマー設置部と股関節構造の代償

さて、フルアクションZガンダムもいよいよ「かなめ」の股関節に突入です。

通常、ガンプラの股関節は上の画像のようになってるものが一般的なんですが、このフルアクションZガンダムの場合は、下図のようにWRへの変形を実現するため、通常とはかなり違う位置と部品に股関節が設置されてます。

変形時には、この画像のように股関節ごと脚全体が左右に広がるので、股関節軸(下図の脚部設置用軸)が背中に設置されたフレームにあります。

このフレームに可動軸(画像中央)があって、これが左右に開いて略図のような足全体が左右に開く状態になるわけです。

ただ、問題は下の画像のように、アーマー(スカート)設置部が脚(腿)に全て設置されてしまってるので、この状態でMS形態にするとほぼ足を動かせないんです。

足を左右に開こうとすると腰のアーマー設置軸が腹の横にぶつかって開けない(上画像)。

また股関節軸に設置されているフロントアーマーが動かないので、足を前に出す歩くポーズを取ろうとすると、これも腹部にぶつかってしまい、2ミリくらいしか動きません。

このポリキャップによって動きそうに見えるんですが、実はほとんど動かない構造になってしまっていて、棒立ちしかできない、つまりポージングができません。実はこれがこのキットの最大の弱点になってます。

■構造はそのままで関節を置き換える

今回はまず、この腰のアーマー部を腿から切り離す方法を考えましょう。

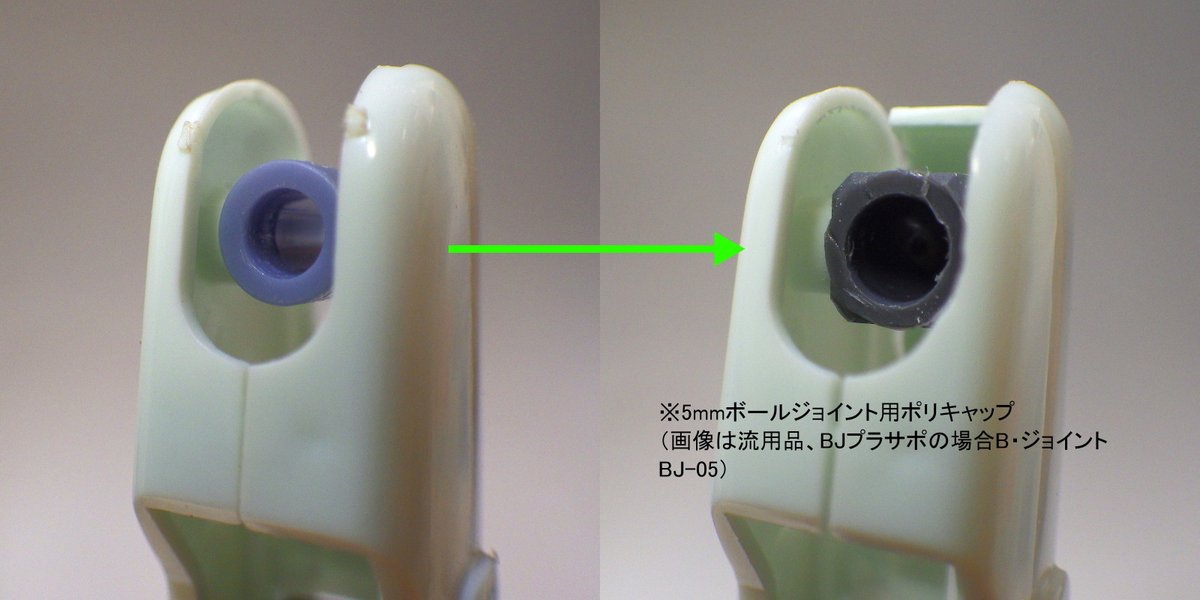

まず、太もものポリキャップ部をボールジョイントとボールジョイント受けのポリキャップに変更します。

この部位には軸の直径を図り(4mm)、サイズ的にフィットしそうな直径5mmボールジョイントとジョイント受けを使用します。

ジャストフィットサイズはWAVE- BJプラサポ[1](BJ-05)、及びWAVE- B・ジョイント(BJ-05)で、ポリキャップの方は脚に、ボールジョイントは軸に接着して固定します。軸の接着は通常の接着剤だけでは少し弱いので、同じプラサポにある短いパイプ状の軸受け用の部品を補強材にして接着し、瞬着などで補強します。

今回ジャンクパーツがあったので画像の通りそれを使いましたが、プラサポの場合は5mmのBJ-05を使い、受け側はセットのBジョイント(BJ-05)を使います。

同時に、股関節軸があるフレームを動かないようにロックする機構が無いので、立たせたときにぐらつきます。これを防ぐため、フレームと本体側にネオジム磁石を仕込みます。

これで脚が自然と開いてしまうような事もなくなります。

ネオジム磁石は改造の第一歩にちょうどいい素材なので、ぜひ使ってみてください。因みに今回は本体側に角の4x4x2mmを、フレームに丸の直径3mmを使用しています。脚という重量のある部品を固定するので、ギリギリ大き目のものをセレクトしました。

上半身は仮の状態ですが、各パーツ自体の大幅な変更は足(赤い部品)のみで問題ないことが分かります。

腿は巨大な空洞な上、股関節のポリキャップにフロントアーマーを取り付けるという機構になっていたので、天井部分にすっぽり穴が開いたような状態。これをプラ板などでふさいでやると見た目も変わってきますね。

■旧キットとのにらみ合いは翻訳の作業である

前の記事でも書きましたが、こういった高難度の旧キットは、プロダクト側の苦労と葛藤がそのまま形になっているようで、安易には弄れない部分があります。ある意味、数十年前の技術を現代訳するような微妙な作業です。

当時ボールジョイントがまだきちんと完成していなかったために、関節パーツはかなりの苦労を強いられたと思われるんですが、今はそういう部品がありますので、非常にシンプルな改造で良い効果を上げることができます。

ただ、最適な翻訳を当てることができるかどうかは、じっくり時間をかけて作業を進めることが大事でしょう。

今回はここまでにして、次回はこの続き、サイドアーマーとフロントアーマーの取り付け部を新たに作る作業をやっていきましょう。