【取説】UAD dbx160 Compressor/Limiter

【取説】について

プラグインを使っていると「え?そんなとこにボタンあったっけ」のような、ある日突然の発見をしたりなんてことありませんか。さすがにそれは頻繁にないにしても、ツマミやメーターも使い始めた頃の感覚のまま、なんとなく使ってることはあるのではないでしょうか。

そのような「なんとなく使い」からの脱却を試みるために、公式マニュアルや第三者レビューなどを参考にしながら、主に自分用の勉強・覚書としてプラグインの取説を書いていこうと思います。

■操作マニュアル

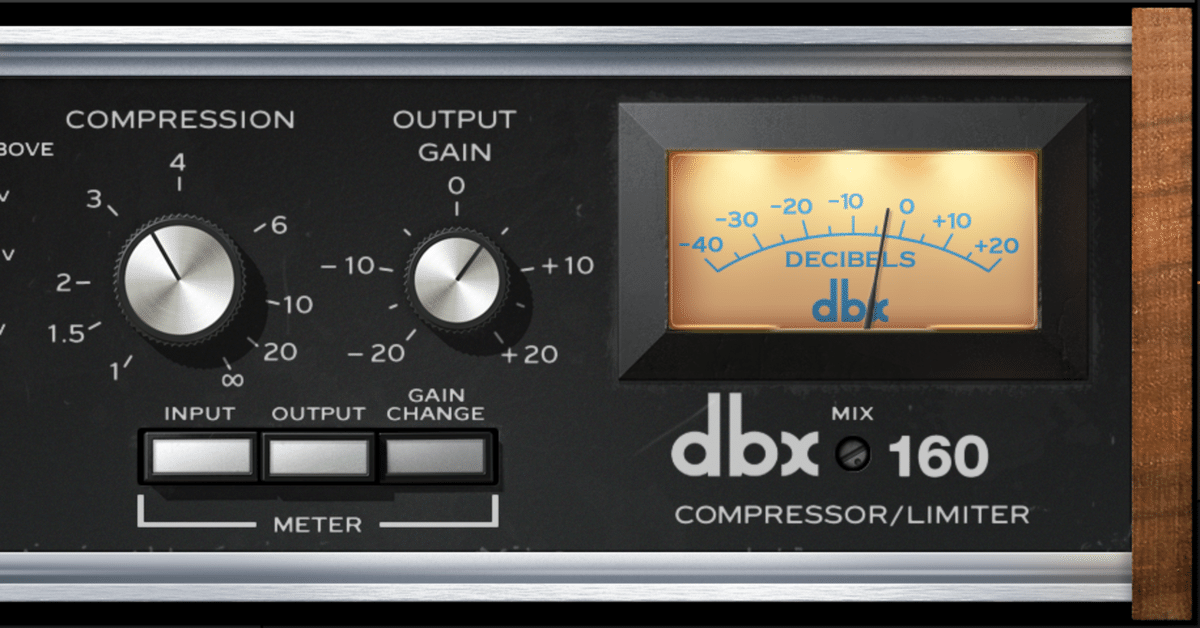

同名実機モデルを再現したVCAコンプです。

THRESHOLDは、COMPRESSION(=RATIO)設定値が効き始める閾値の設定。閾値を超えたら圧縮開始でABOVEが赤く点灯。BELOWが黄色く点灯しているときは閾値以下(=圧縮なし)です。METERをGAIN CHANGEに切り替えておくとリダクションを視覚的に確認可能です。

THRESHOLDのツマミを3Vからゆっくり回していき、ABOVEが赤く点灯し始めるところから、リダクション量を判断していくことになります。dbxのコンプレッションカーブはハードニーで、効果がわかりやすいです。なお、THRESHOLDの単位は見慣れた「db(デシベル)」ではなく「V(ボルト)」ですが、相対的な変化量にはあまり関係ないので、単位の違いは気にしなくて良いと思います。

PULL/SCが実はボタンになっており、THRESHOLDのツマミを引っ張るとサイドチェーンフィルターがかかります。公式のマニュアルにも具体的な数値の記載がありませんが、低周波数帯のフィルターです。聴覚的にもPULL/SCをONにすることで、低音部分をコンプレッションから逃がす感覚があります。

GUIが少しわかりづらいですが、これが引っ張った状態(サイドチェーンON)です。

COMPRESSIONは、先ほども触れましたが要するにRATIOの設定値で、圧縮比率を決めます。1:10以上にすると、実質Limitter的な動作になると公式マニュアルには言及されています。

OUTPUT GAINは、最終的な出力レベルの調整に使用します。一般的な使い方としては、圧縮して聴覚的に下がった音量を持ち上げます。METERは見た通り、INPUT / OUTPUT / GAIN CHANGEを切り替えることで、メーターのトリガーを決定します。

最後に、MIXのツマミが小さくてわかりづらいですが、DRY / WETのブレンド量をコントロールします。ツマミをクリックしながら回す以外にも、GUIの"dbx"と"160"部分をポチポチすることで、ツマミが動きます。

■活用シーン

ベース、ドラムバス、シンセなど、太い音を狙いたいトラックに有効です。私はVocalにも使ったりします。COMPRESSIONを1:4からスタートして、THRESHOLDを3Vから左に回していきABOVEが赤く点灯し始めるところから調整していくと効果がわかりやすいと思います。

なお、dbx160に限った話ではありませんが、コンプを強くかけすぎると、ガッチガチで息の詰まるようなサウンドメイクになってしまいますので注意が必要です。