第1回 蟲神器全国大会2位【擬態王台カメムシツーショット】構築記事

はじめまして!主に宮城県で活動している東北の蟲主、ふるふると申します!

100円ショップのダイソーで販売しているカードゲーム、蟲神器の記念すべき第1回となる全国大会で東北エリア優勝、決勝トーナメントでは2位という好成績を残すことができました!

そこで、大会の熱が冷めないうちに構築の経緯や実際のデッキの回し方などを書き記していきたいと思います。

noteを利用するのが初めてかつ、稚拙な文章で読みにくいとは思いますが、この記事を見たどこかの蟲主に、少しでもデッキ構築や考え方の参考になれば幸いです。

1.構築の経緯

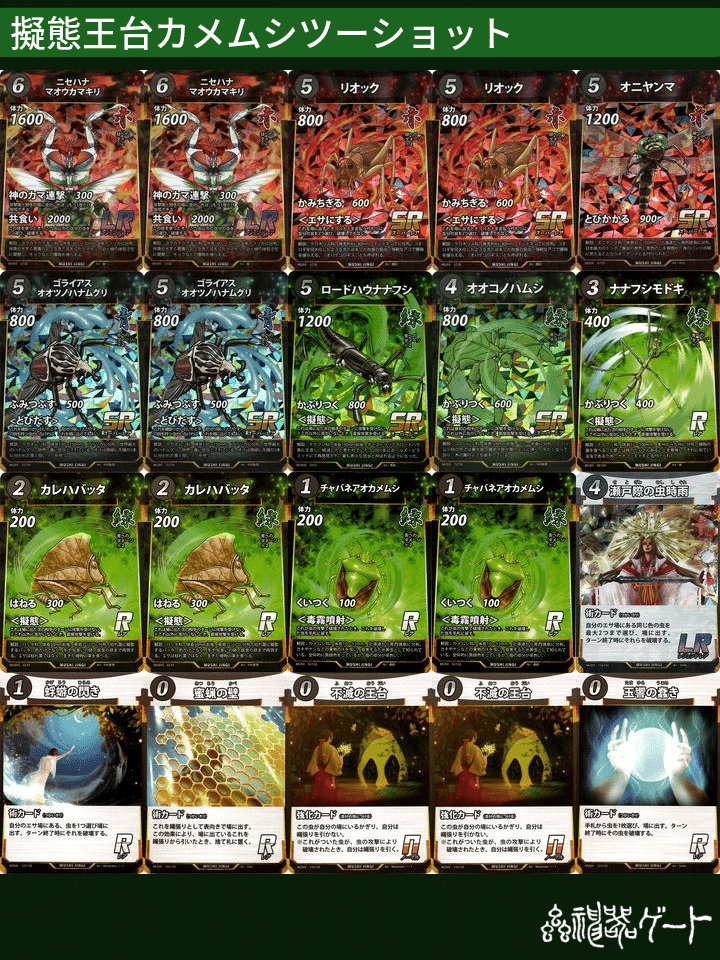

今回使用したデッキがこちらの【カメムシ擬態王台ツーショット】です。

全国大会に出場することが抽選で決まった時にまず、今大会の環境予想をすることから始めました。様々なデッキを回していくうちに、

玉響ワンショット

金色アグロ

セミコントロール

以上の3つが今回の大会のトップメタになると予想しました。

この3つのデッキに厚くメタを張ろうと考えたのと同時に、今回の大会のルールに着目しました。

それはBO1形式であることです。

BO3では1セット目で相手のデッキを把握して、2セット目からは相手デッキに合わせた立ち回りができますが、BO1形式ではそうはいきません。

その為、初見殺しが成立するので【採用率が低いカードの使用】や、【ギミックに気がついた時にはもう遅い】と思えるデッキを作ろうと考えました。

そこで強いと思ったのが、「擬態虫+@で縄張りを2〜3点削り、擬態虫に不滅の王台を装備して1ターン実質無敵状態になり、返ってきたターンに擬態解除後の虫+手札の残りのカードでリーサルを決める」というツーショット戦法でした。

この戦法はトップメタとして挙げた玉響ワンショットとアグロの2デッキにかなり強く、緑の擬態虫を多く採用するという仕様上、青カードメインのセミコントロールにも色相性が良く、3つのメタ対象のデッキに高い勝率を出すことができました。

また、奇襲性という面でもBO1では非常に強い動きであると感じ、今回の構築に至りました。

構築を煮詰めていく段階で、【時蛹ランプ】などの大型虫連打系デッキが苦しく、ニセハナなどがうまく噛み合わないとギリギリ点数が足りずに押し切られてしまうことがありました。

そこで、この問題を解決するために最後にデッキに入ったのがこのカードです。

【チャバネアオカメムシ】です。

このカードを破壊した虫に対してどんな虫でもバウンス効果を与えるという1コストでは破格のスペックを持っているこの虫ですが、スペックの割に採用率は非常に低いです。

先程も話しましたが、採用率の低さはBO1では1つの強みになります。

構築の初期段階ではカメムシの枠はプラチナコガネを採用していましたが、真っ先に処理されることが多く場持ちが良くなかったのと、このデッキにおけるプラチナの効果の恩恵が薄いと感じたのでカメムシの採用に至りました。

このデッキにおけるチャバネアオカメムシの役割は以下の4つになります。

最序盤の縄張り削り要因

リーサル時の1コスト1打点

大型デッキへの圧力

バウンス効果によるボードアドバンテージの確保

このカードに対して、大型虫を連打するデッキは攻撃を躊躇います。そのまま攻撃してくれれば、このデッキの苦手とする大型虫が盤面から1体消え、盤面が楽になります。

電気虫の稲妻や、退魔の蚊遣火などの除去カードを相手が使ってくれれば、最高です。擬態デッキの最大の弱点である除去カードを消費させたことになります。

このカードの弱点としては、コストの軽い虫に破壊されると即再利用されて点数を稼がれることです。

その為、アグロ相手にはデメリットの方が大きくなります。ですが、そもそもがアグロに強い構築なのでその点はあまり気になりませんでした。決勝トナメ2回戦のひょうたん兄さん戦で、プラチナコガネをうまく再利用されて苦しすぎた

実際に使っていると、攻撃もされず最終盤まで放置されることも多いので、その時は王台や蜜蝋の壁と組み合わせて、縄張り差の判定勝ちルートも作ることができます。

1枚で多くの役割を果たしてくれるチャバネアオカメムシ。

使い始めてから、不意に洗濯物に付いてきたカメムシの匂いも全く気にならなくなった気がします。

むしろ、洗濯物に付いてくれてありがとうとカメムシに感謝の意を表したいです。

2.デッキの回し方

次に今回のデッキの回し方について解説します。

大きくまとめると、

勝ちパターンを把握する

王台を悟られないように、擬態持ちはなるべく見せない

最初の数ターンの相手の行動でデッキタイプを予想、把握して動きを変える

相手のハンドの枚数、エサ数から最大打点を計算して、王台を貼るタイミングはギリギリまで引っ張る

ツーショットに拘らず、ワンショットが出来そうなハンドなら王台を切ってワンショットする

以上の5つがポイントになります。

1の【勝ちパターンを把握する】ですが、基本戦術としてツーショットのデッキですので、勝負を決めにいく時は、

【擬態虫と王台+残りの縄張りを削れるコスト踏み倒しカード(蜉蝣・玉響・リオック・瀬戸際)】

のセットが必要になります。

このパターンに入ればかなり強いですが、コントロールデッキ相手だとなかなか決まりにくいです。

その為、3の【最初の数ターンの相手の行動でデッキタイプを予想、把握して動きを変える】というマインドが必要になります。

相手をコントロールデッキと判断したなら、カメムシやカレハやナナフシで序盤中盤攻撃しつつ、オオコノハムシやロードハウナナフシは可能な限り温存しましょう。

除去カードを吐かせたあとのコントロールデッキには大型の擬態虫がかなりの脅威になります。

王台をエサに埋めるかどうかの問題ですが、ツーショットルートか、縄張り差で判定勝ちしにいくルートか、王台より虫のリソースが優先される低速展開か、の判断が必要なので、そこはこのデッキの練度が求められると思います。

このデッキが苦手とするカードですが、基本的に相手の赤の虫が重いです。

オニヤンマの枠をヘラクレスオオカブトにするかギリギリまで迷いましたが、リュウジンオオムカデと対峙することより、ヘラクレスサンとオオキバの並びの方が重く、よく見る並びだったので、オニヤンマの採用に至りました。

あとは、ジョロウグモが非常に重いです。蜘蛛の巣を剥がすのに1点必要な上に、ナナフシモドキ等の3コスト以上の虫でしかこのデッキでは400以上の打点を出せないので行動がかなり制限されてしまいます。

3.大会当日・結果

実際の全国大会当日の結果は以下の通りでした。

東北エリア予選

一回戦 グッドスタッフコントロール⭕️

二回戦 紋章玉響ワンショット⭕️

準決勝 ぶっ飛びアグロ⭕️

決勝 セミコントロール⭕️

決勝トーナメント本戦

一回戦 シードの為突破

二回戦 息吹ランプ⭕️

準決勝 顎門セミコントロール⭕️

決勝 偽装セミアグロ❌

結果 準優勝

今回当たったメンバーを確認してみると、2人以外は序盤に挙げたメタを貼った3デッキと一致していたので、メタの貼り方はこれで正解だったと思っています。

決勝では、対戦相手の星のまーりぃ選手が、ニセハナとチッチゼミと金色の顎門をエサ場に置いた時に、私はワンショットだと断定しました。その時は正直勝てると思っていました。

完全に有利対面だと思い込んでいたので、カレハで1点削り、ナナフシで1点削り王台を貼る勝ちパターンを取り、残り縄張り2枚にしてターンを返したところ

ド オ ン

ジョロウ…グモ?

どうして今ここに…

猗窩座が乱入して来た時の炭治郎はこんな気持ちだったのでしょうか。

擬態が終わってるカレハだけ倒されて、ターンが帰ってくると思っていたので完全にやられました。どうしても1点足りません。

その後は、相手がまさかのセミデッキだったことが判明し、こちらのリソースが完全に無くなり、私の劇場版蟲神器・無限列車編はそこで幕を閉じました。

デッキが20枚しかないこの蟲神器で偽装デッキなるものが存在するのは想定の範囲外でした。

素晴らしいデッキを作った星のまーりぃ選手に拍手。

4.おわりに

長文になってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。

自分の思考や、書きたいことは、ある程度書けたと思います。

第3弾も発売が近そうなので、これから面白いデッキがたくさん開発される思うと楽しみでしょうがないです!

蟲神器はこれからも、もっと盛り上がってくる界隈だと思うので、全国大会が終わっても引き続き楽しんでいきましょー!!!