明日の商人 工場訪問記 山一

今回、まな板やおひつなどの木製品を製造販売されている 長野県南木曽(なぎそ)町にある山一さんの本社工場を訪れました。 中央高速道路の中津川インターから国道19号線に入り、車で30分ほど走ります。 近くには、江戸時代に中山道が通る妻籠(つまご)宿があります。 愛知県豊橋市から自動車で3時間ほど。 緑の山々に囲まれて、その間を木曽川が脈々と流れる谷間に本社工場がありました。 時に大雨により自然災害に見舞われつつも、その自然から森林の恩恵を受けて生業となす。 自然とともに生きる、昔ながらの日本人の生き方を見せていただいたようでした。

まず、本社工場では、まな板の削り直しの作業が行われていました。 下準備として、乾燥室で1週間ほど十分乾燥させます。 その後、両面を機械でカンナ仕上げします。 傷などの凹部分が深いと、すべて平面になるまで何回となく目視しながら削って行きます。 さらに板面の周囲4面をカンナで削って、さらに8辺ある縁を削って整えて行きます。 大変根気のいる作業ですが、職人さんが目を光らせながら、まな板と向き合っていました。 しかも、これを1枚片道送料込みで、税込1,600円で本日現在実施されているとのこと。 さらに、自社で扱うまな板だけではなく、他社のものも受付けているとのこと。 そんな姿に、大変感銘を受けてしまいました。 ちなみに、この削り直しのサービスの詳細は、 こちらのページを参照下さい。

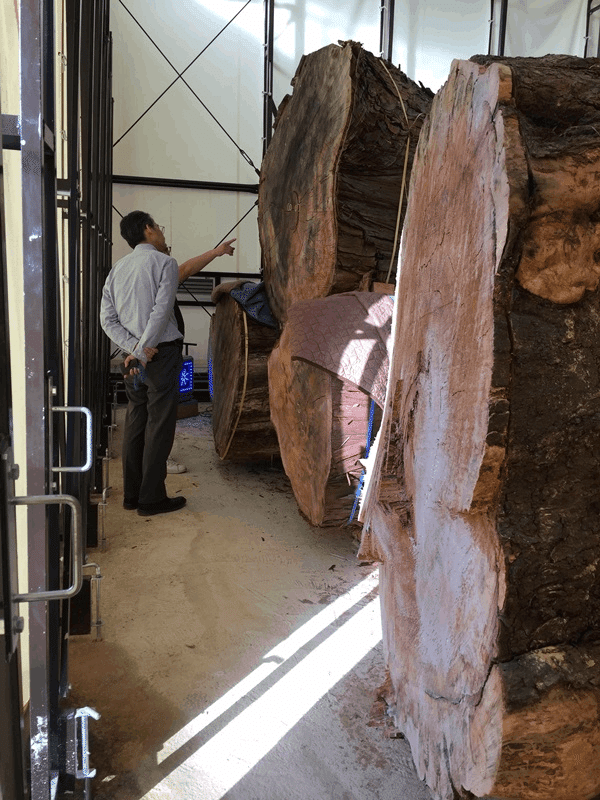

改めて、まな板に付いて勉強させていただきました。 山一さんのまな板は、樹齢200年以上の厳選された木曽ひのき材を採用しています。 200年以上の高樹齢になると、木目が緻密になります。 その結果、包丁の刃当たりが良くなり、弾力性もある良質なまな板に仕上がります。 トントントンと音も響いて、リズミカルに軽快に作業ができるのです。 また、柾目(まさめ)と言いますが、 木目が平行に均一に綺麗に並んでいるのが理想となります。 かたや、板目(いため)とは、平行ではなく、山なりの木目で、 硬い冬目と比較的柔らかい夏目が混在するため、柾目に比べて減りが生じやすく耐久性に劣ります。 また、木目の幅が広がって均一でなくなり、包丁の刃当たりにむらが生じやすい。 加えて、柾目に比べて反りやすく、水切れが悪く乾燥しにくくなります。 そこで、一枚板は、板目のものがほとんどですので、 柾目の接ぎ板(接合させた板)を推奨されていました。 改めて、まな板を選ぶ時は、木目の細かさと、柾目か板目かに注目してみて下さい。

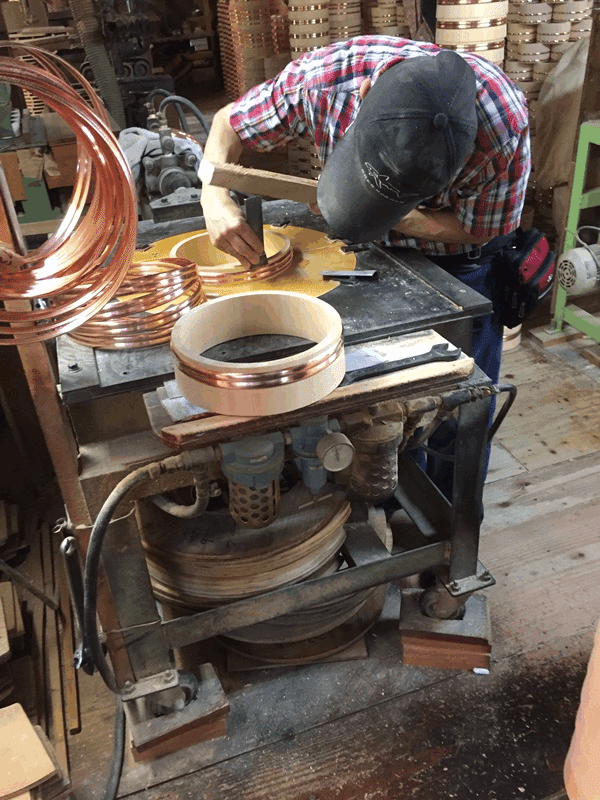

そして、今回は自在のおひつを製造している現場にも伺いました。 山一さんの協力工場となりますが、こちらの工房では、社長さんの穏やかな顔が印象的でした。 木に向き合って50年以上と伺い、木を通じて年輪を重ねて、その人格が育まれたように思いました。 今もなお現役で仕事に取り組まれて、新しいことにも果敢に挑まれている。 自在のおひつは、内側底面の縁の合わせの部分が革新的であり、黒ずまないように特殊加工されています。 この技術も、木がゆっくりと育つがごとく、何年もかけて実現したものだと伺いました。 このような木製品を作る文化を次代につなげて行きたい。 そんな意思を強く感じるとともに、息子さんが会社を継がれていることをお伺いして、ほっといたしました。

木曽ひのきの良い材料そのものが少なくなっている現実があります。 植林を計画的に行い、循環させていく努力とともに、 丁寧な説明を添えて適正価格で販売して行く努力も必要です。 これからは、安売りの伴う大量生産・大量販売の時代ではないでしょう。 それは、国産材たちが、日本では、そのような売り方には無理があると訴えているようです。 そして、限られた資源の中で、良いものを末永く使用する。 日本人が今日まで培ってきた木の文化とは、まさに「もったいない」文化であり、 自然の恵みに感謝して、物を慈しむ文化とも言えるでしょう。 山一さんのまな板の削り直しには、それが現れているように思いました。 そして、末永く使用するためには、木の扱いやお手入れをしっかりと伝えていくことです。 そんな販売の原点に返らされた訪問となりました。 今後、少しづつ、山一さんの商品をご紹介させていただきます。(2017年6月6日)