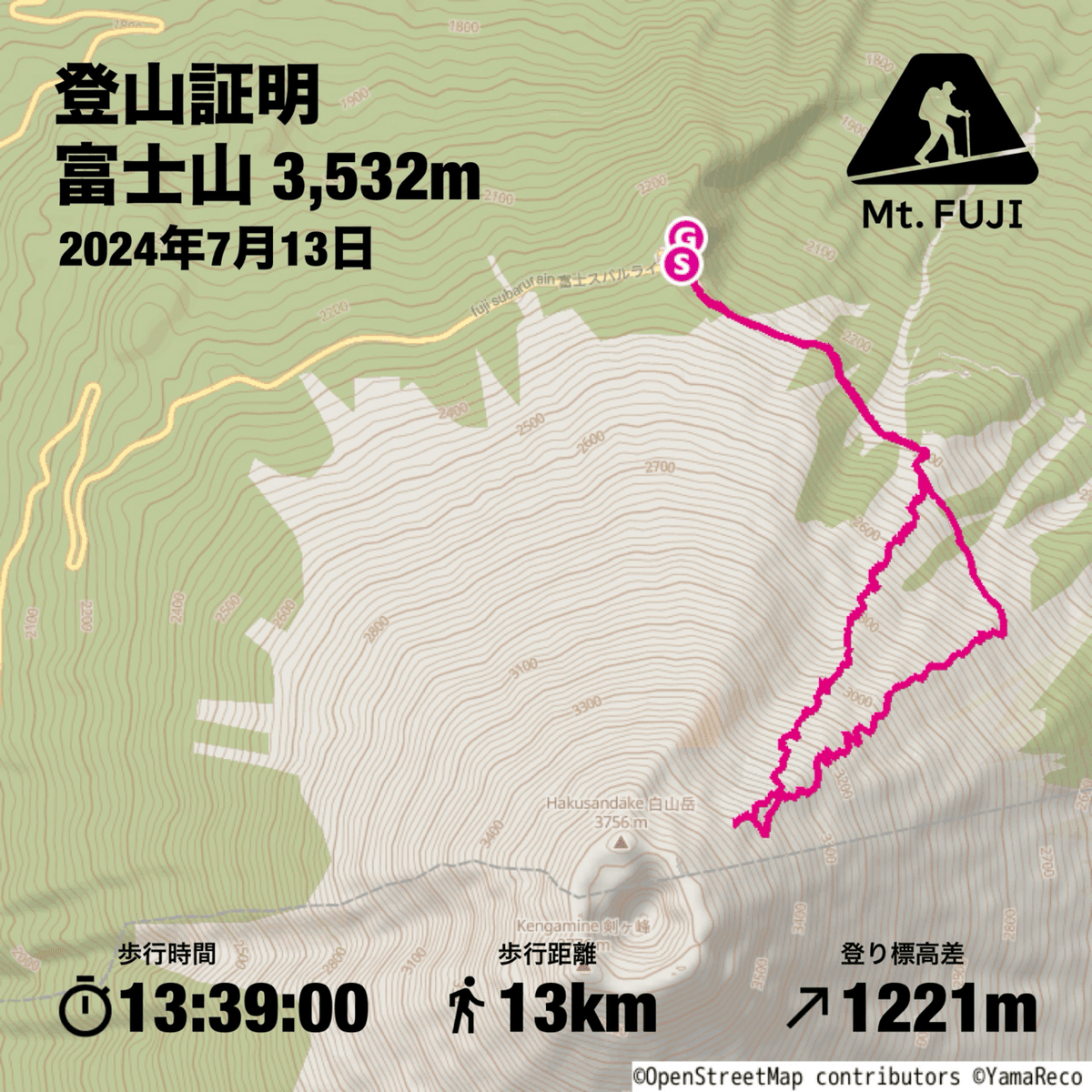

【ふなログ745】1週間前に富士登山。登頂ならずとも九合目からのご来光。

■

7/12(金)〜7/13(土)にかけて、

今年2回目の富士登山を楽しんできました。

ガイドさんを含む20人近くの仲間、今回は小学4年の長女と共にチャレンジしました。

ただ、今回は色々と思うところがあり、

なかなか言語化してまとめられないままでいます。

断片的になるかもしれません。それでも書いていきます。

■

今回私にとっては、

人生で16回目の富士登山でしたが、

今回、登頂を叶えることはできませんでした。

■

こういう書き方をして良いかも迷いましたが、

私個人としては、余程のアクシデントが無ければ

「ほぼ登頂出来るだろう」

という安心感と慢心もあったのも事実です。

■

実際、今回八合目で宿泊する前は

ウェアの中に雨水が浸水する程の土砂降りの悪天候。

しかし、

これよりも酷い天候に遭遇したことは過去数回ありました。

暴風雨と雷雨を伴い、

生きた心地せず、山小屋に転がり込んで登頂を断念したこともありました。

■

そのため、

「私個人が登頂する」だけの観点であれば、

嫌な言い方を承知の上ならば、

今回の悪天候は想定内で、ほとんど感情も動かなかったんです。

濡らしては困る衣服やタオルは、

インナーバッグに入れて濡らさないでおいたので、

着替えを濡らさずに済みました。

■

ただし、です。

一緒に連れてきた長女について、寒さ対策の配慮が行き届いていなかった。

子供は大人に比べて、体力的に保温が難しく

「身体の冷えからの回復が弱い」ということが頭になく、

身体が冷えた時に備えるための重ね着を、多く用意していませんでした。

■

そのため、9合目の手前でご来光を観測後、下山という選択を。

身体が急激に冷えて体力が落ちた娘と共に、

速やかに下山を選択せざるを得ませんでした。

■

一方で、ここまで共に登った仲間は皆、登頂を叶えました。

本当に素晴らしかった。

自身としては今回、登頂ならず。

9号目から5号目まで無事に下山して娘の体調も戻り、安全に帰還できました。

■

我々と共に的確な助言と共に下山してくださった

ガイドさんには、感謝しかありません。

助言だけでなく、登頂を断念した娘を元気付けるような

雰囲気を作ってくださったり、とても素晴らしいガイドでした。

「赤富士と紅富士の違い」の話は、帰宅後に娘は妻に嬉しそうに話してました。

■

「登山しているからと言って、経験者とは言えない」

とも、ガイドさんには仰って頂きました。

あらゆることを想定して準備し、

必要なことがあれば、周りの力を借りたり相談することも必要。

PDCAも回していく必要があります。

■

単独行ではなく、

人を伴う、または集団戦というのは、

自分以外の人のことを考え、命や心を支え合う必要があります。

「自分のことだけで精一杯」

それが人の実相なのかもしれません。

ただし、そこを敢えて、他者に思いをいたす。

時には命を預かり、元気を分け与えるからこそ、

楽しく力強く前進できる。

■

思えば、仕事もそうですね。

自分のことだけでなく、関わる人の状態や状況を知り、

働きかけるからこそ、大きな価値が生まれてくる。

■

しかし、一番感じたのは、

こうして色々と、自然の厳しさや苦難を乗り越えた後の

雲海を望む景色や、ご来光を拝むことができる感動です。

そして同時に、何よりも安全に下山できて、

日常生活に戻った後の、日常生活の有り難さです。

■

「生きていてよかったな」と。

娘もよく頑張った。

悔しかったようなので、また来月登ることにします(笑)

■

今回学んだことを、最後にまとめます。

登山するからには、いかなる天候にも耐えられる準備をするべし(それ以外は極限までカットする)

同行者がいる場合、お互いに声を掛け合って登る。声を掛ける側も声をかけられる側も、力が湧いてくる。「声で支える、押す」ということ

ただ経験しているだけではダメ。あらゆることを想定して準備する。周りにも配慮する。相談する

登頂することも大事だが、安全に下山するところまでが登山。そこまで考えて準備する

正しい姿勢、深呼吸は大切

苦しい、ということは「生きている証拠」

■

それでは、

今日も素敵な1日をお過ごしください。