こころが弱ると思い出す風景。

「食事はとれていますか?」

風邪を引いたことをツイッターに書いたところ、ある方がそんなメッセージを送ってくださった。なんでも今年の風邪は、食が細るタイプのそれのようで、食事がとれないようなら早めに病院に行って、点滴を打ってもらったほうがいいと、その方は教えてくれた。言われるまで意識していなかったけれど、たしかに食欲が落ちている。その一方でまた、食が細くなるのだったらそれも悪くない、むしろちょうどいいダイエットになるんじゃねえか、くらいに考えてもいた。一昨日の夜、深夜に差しかかった時間の話である。

そしてきのう、仕事が忙しかったこともあるけれど、ちっとも腹が空かなかった。気がついたら就寝前まで、ポカリスエットに喉飴、風邪薬とサプリメントしか口にしておらず、あわてて源氏パイを食べた。風邪で鼻がつぶれてしまったせいだろう、かろうじて甘みは感じるものの、なんの味わいもない源氏パイだった。

言っても人並み以上に中性脂肪を蓄えた中年男子だ。世のなかには定期的に断食するひともあるくらいだから、別に1日食事を抜いたところでなんの問題もないだろう。ダイエットにさえならないくらい、微々たる変化だろう。それでも空腹さえ感じない身体というのは、どこか気持ちが悪い。きょうは多少無理をしてでもがっつり食べてやろう。ぼくは意を決して家を出た。

そしてさきほど、もうめっきり冬らしくなってきましたね。カキフライ定食を食べた。「多少無理をしてでも」という決意どおり、完食するのがなかなか困難な揚げものだった。いま、わかりやすく気持ち悪くなっている。

◇ ◇ ◇

……と、まったくもってどうでもいい出来事しか思いつかないので、ちょっと宣伝めいたことを書こう。

会社につくと、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』の重版見本が届いていた。ありがたいことに、18刷なのだそうだ。

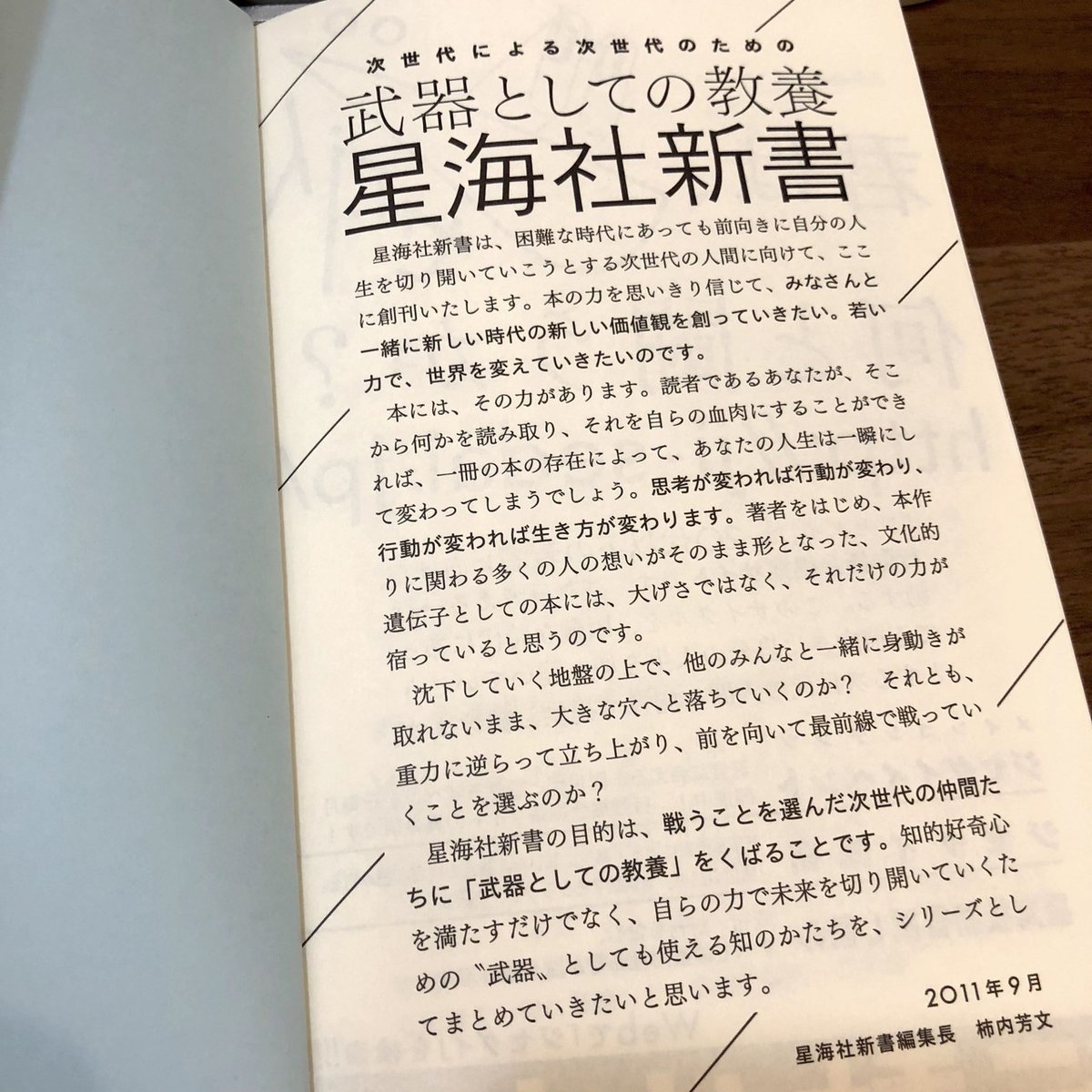

重版見本が届くと毎回、ぼくは奥付を確認したあと、この本の最終ページを見る。奥付と自社広告の次にある、ほんとの最終ページ。そこには星海社新書レーベルを立ち上げた初代編集長、柿内芳文による創刊の辞が記されている。

次世代による次世代のための

武器としての教養

星海社新書は、困難な時代にあっても前向きに自分の人生を切り開いていこうとする次世代の人間に向けて、ここに創刊いたします。本の力を思い切り信じて、みなさんと一緒に新しい時代の新しい価値観を創っていきたい。若い力で、世界を変えていきたいのです。

本には、その力があります。読者であるあなたが、そこから何かを読み取り、それを自らの血肉にすることができれば、一冊の本の存在によって、あなたの人生は一瞬にして変わってしまうでしょう。思考が変われば行動が変わり、行動が変われば生き方が変わります。著者をはじめ、本作りに関わる多くの人の想いがそのまま形となった、文化的遺伝子としての本には、大げさではなく、それだけの力が宿っていると思うのです。

沈下していく地盤の上で、他のみんなと一緒に身動きが取れないまま、大きな穴へと落ちていくのか? それとも、重力に逆らって立ち上がり、前を向いて最前線で戦っていくことを選ぶのか?

星海社新書の目的は、戦うことを選んだ次世代の仲間たちに「武器としての教養」をくばることです。知的好奇心を満たすだけでなく、自らの力で未来を切り開いていくための〝武器〟としても使える知のかたちを、シリーズとしてまとめていきたいと思います。

重複や表記ゆれも多く、お世辞にも美文とは言い難い宣言文だけど、創刊前からいろいろと相談を受けていた身として、あのとき彼が掲げた「武器としての教養」ということばには、おおいに刺激を受けたし感化された。そしてまた、彼が「本」のことを「著者をはじめ、本作りに関わる多くの人の想いがそのまま形となった、文化的遺伝子」と定義付けたこともうれしかった。

そういう彼の熱にあてられて書いた『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、読み返すと赤面してしまうような青さに満ちている。書き切れなかったこともたくさんあるし、書いた内容の2〜3割くらいについては、いまでは違う考えを持っていたりもする。

けれどもこういう本はほかになかったように思うし、若さゆえの青さや稚拙さを差し引いてもいい本だというか、それこそ「20歳のときの自分」に読ませてあげたいなあ、と思う。

この本をつくっていたとき、うちの近所にあるロイヤルホストで、彼と何度も何度も打ち合わせをした。ケンカになることはなかったけれど、腹の底から怒ったり、よろこんだり、しぶしぶと苦渋の決断を受け入れたり、いろんな冬の風景がオレンジ色の灯りとともに心に残っている。

そして、つくっていた「あのころ」が風景ごと浮かぶ本は、たいていいい本だ。失敗した本には「あのころの風景」がなにもなく、ただただ窒息しそうな息苦しさだけが記憶にこびりつく。

『嫌われる勇気』もそうだけど、この本もやはり、ぼくのすべてだったし、ずいぶん遅れた青春だったんだなあ、と思うのだ。