ブロック守備をミクロに考える(レスターに見た、ブロック守備)

20/21 プレミアリーグ 第3節

マンチェスター シティ vs レスター シティ

~レスターに見た、ブロック守備時におけるそれぞれの原則~

今回は、レスターのブロック守備について分析します。

プレミアリーグ第3節に行われたマンチェスターシティvsレスターにて、前半25分ほどまでは少しバタついてはいたものの、その後のレスターのブロック守備は素晴らしいものでした。

そして、この試合で見られたレスターのブロック守備を分析し、そこからブロック守備においてセクトリアル(ポジション別)やグループ(2vs2や3vs3)に分けたときにのプレーの準/準々原則を考察することで、ブロック守備をよりミクロに考えたいと思います。

スタメン(home : マンチェスター シティ)

(away : レスター)

結果 : マンチェスター シティ 2 - 5 レスター

( 前半 1 - 1、後半 1 - 4 )

レスターの守備

(ブロック守備)

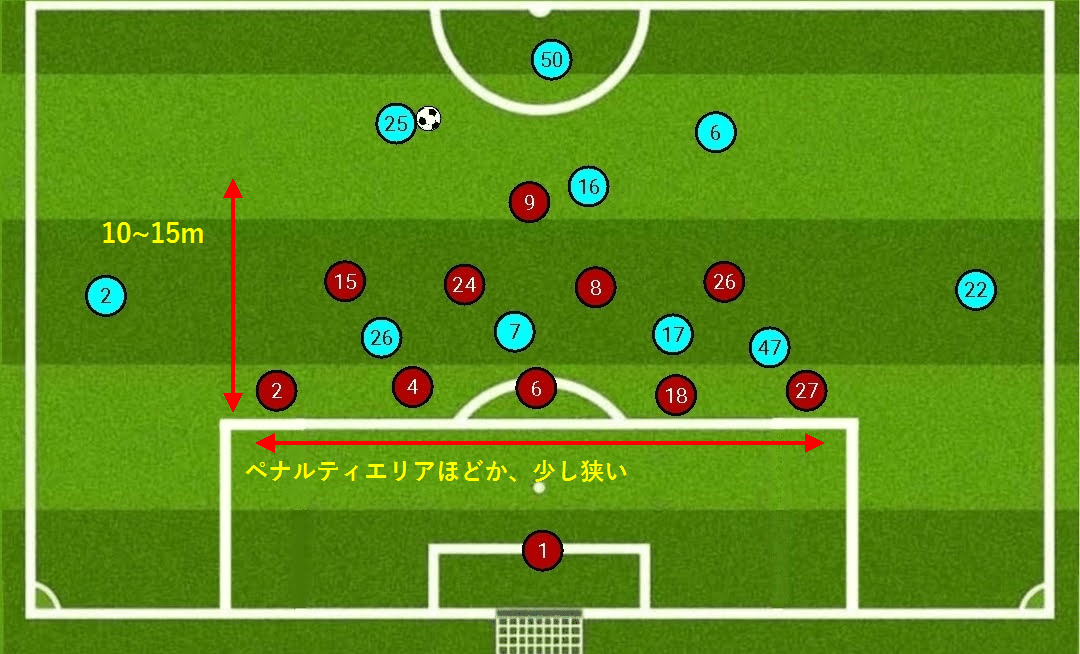

① 陣形

レスターは自陣でのブロック守備時、下図のような「5-4-1」のコンパクトなブロックを形成する。

このとき、基準点はボールと味方、つまりゾーンディフェンスで出来るだけラインを維持する。

また、ブロックの縦の幅は約10~15mほどで、横の幅(DFライン)はペナルティエリアほどか少し狭く設定する。

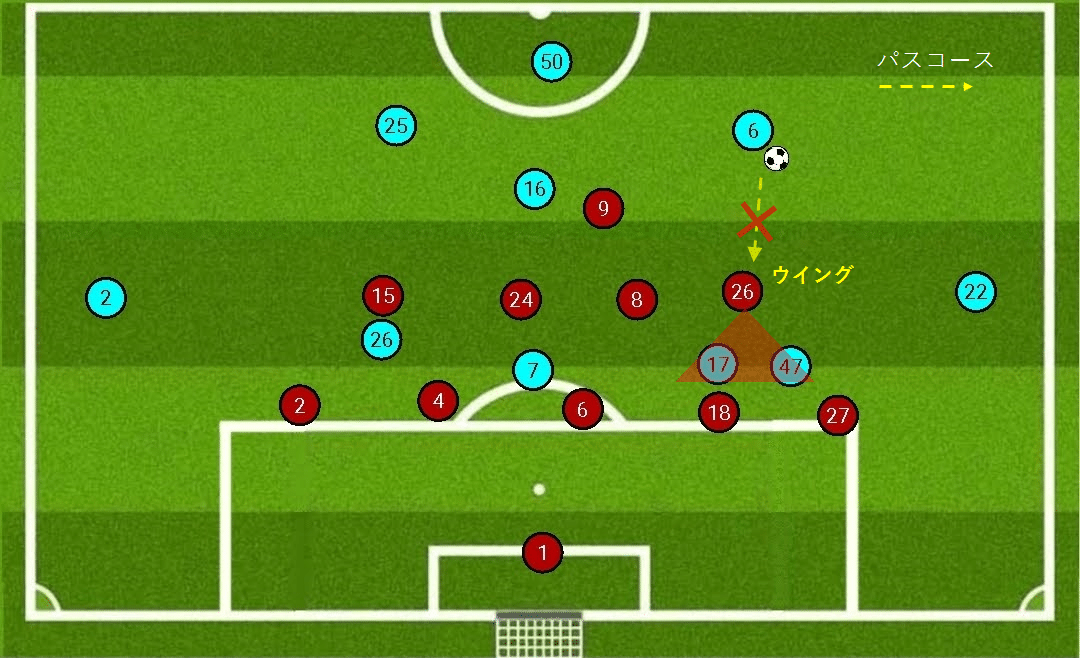

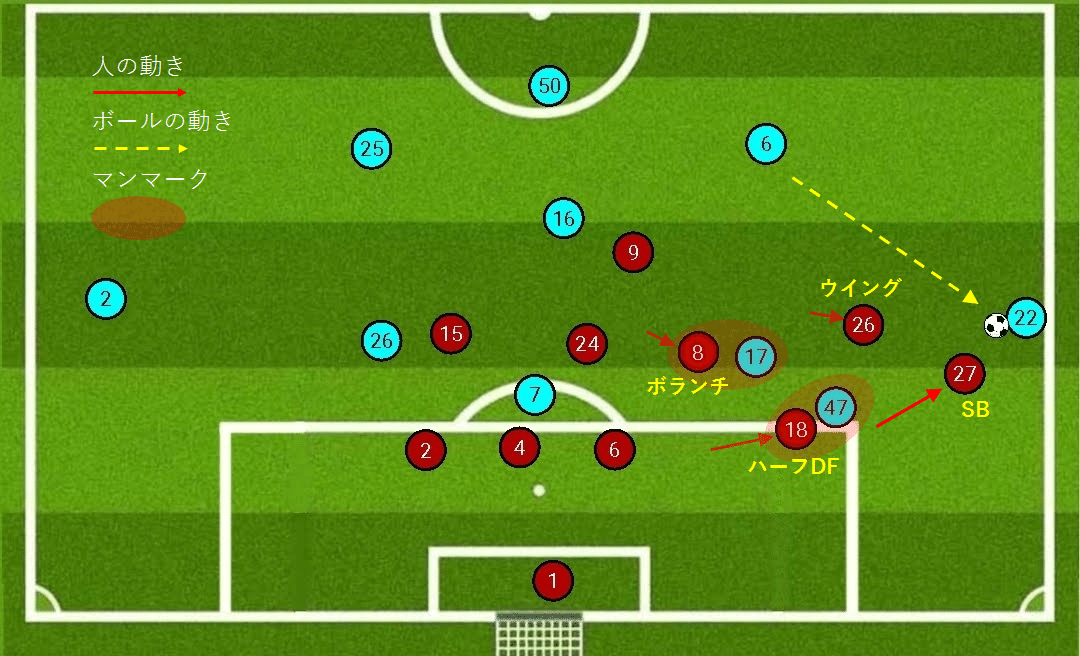

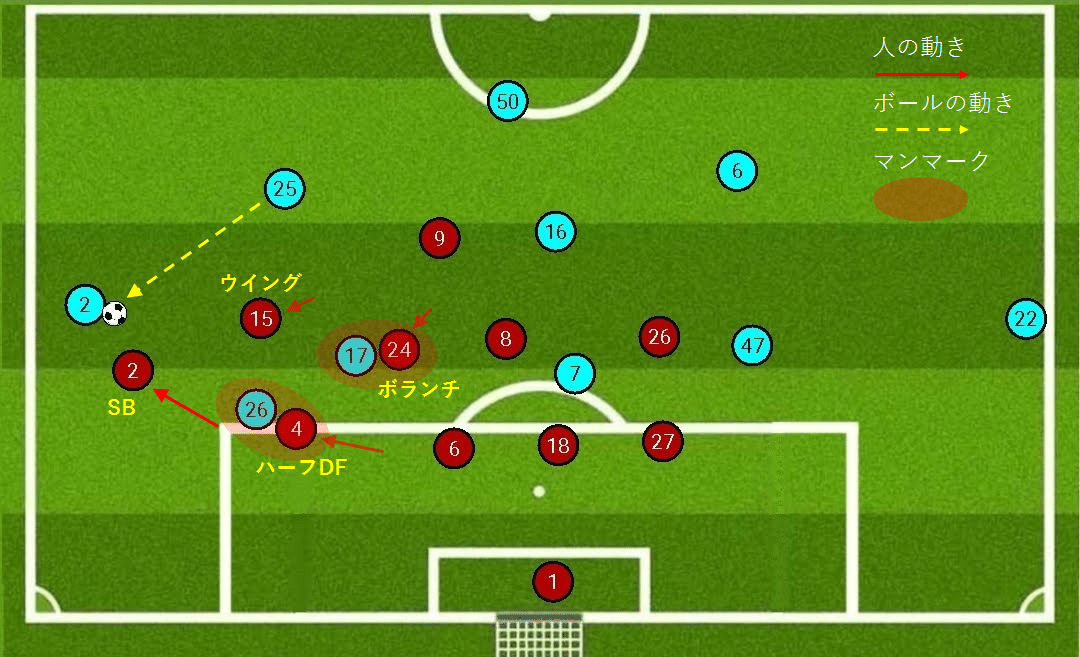

② サイド

サイドのエリアでは、まず中盤のハーフスペースでボールを持つ相手(アケ、フェルナンジーニョ)に対して、ウイングのプラート(右)、バーンズ(左)がライン間のハーフスペースへのパスコースを塞ぎ、ボールが外回りになるようにする。

そして、大外レーンに立つ相手(SBのB・メンディ、ウォーカーが多い)にボールが出たところをウイングバックのカスターニュ(右)、ジャスティン(左)がアプローチする。このとき、シティは内側に2枚ほど選手が立っていたため、ボールサイドのハーフDF(アマーティ右、ソユンジュ左)とボランチ(ティーレマンス右、N・メンディ左)がそれぞれマークしていた。また、SHは内側のパスコースを消していた。

↓

↓

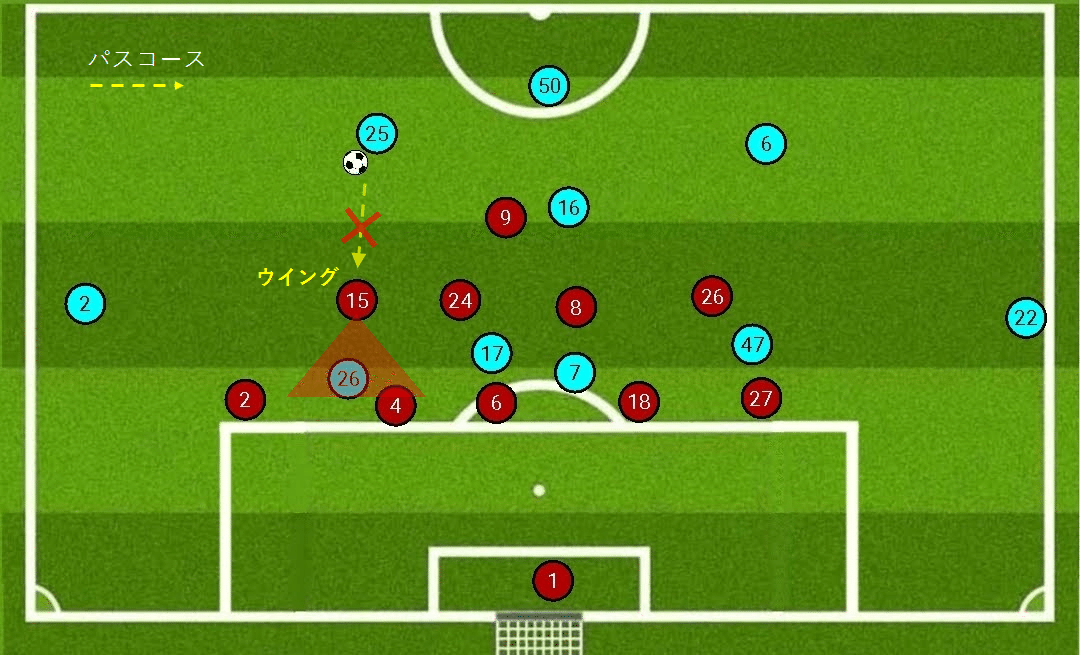

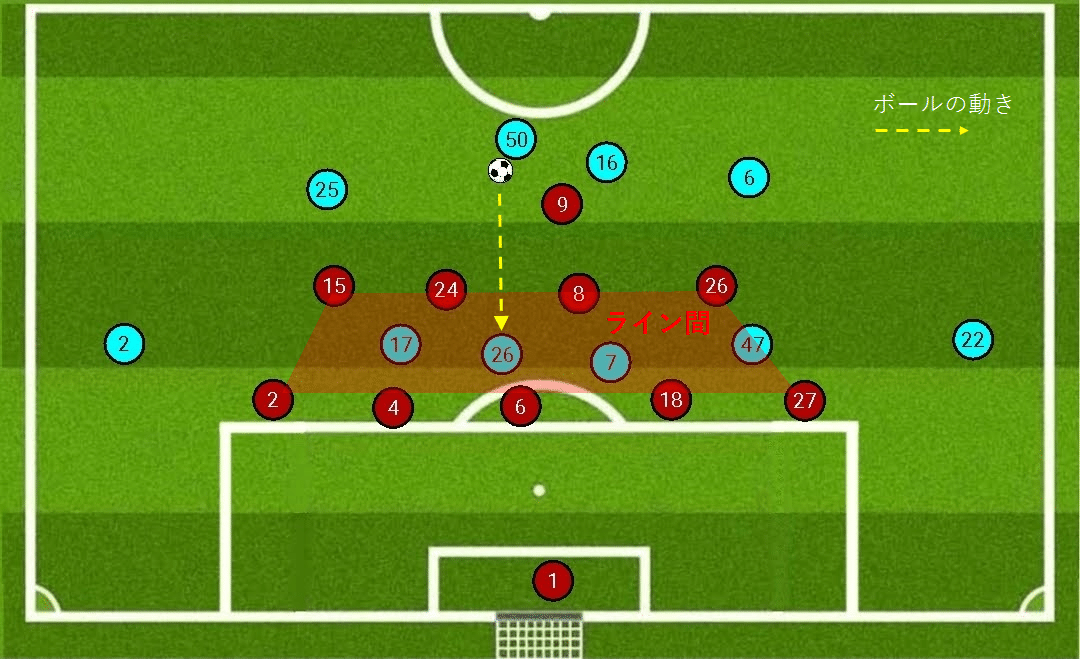

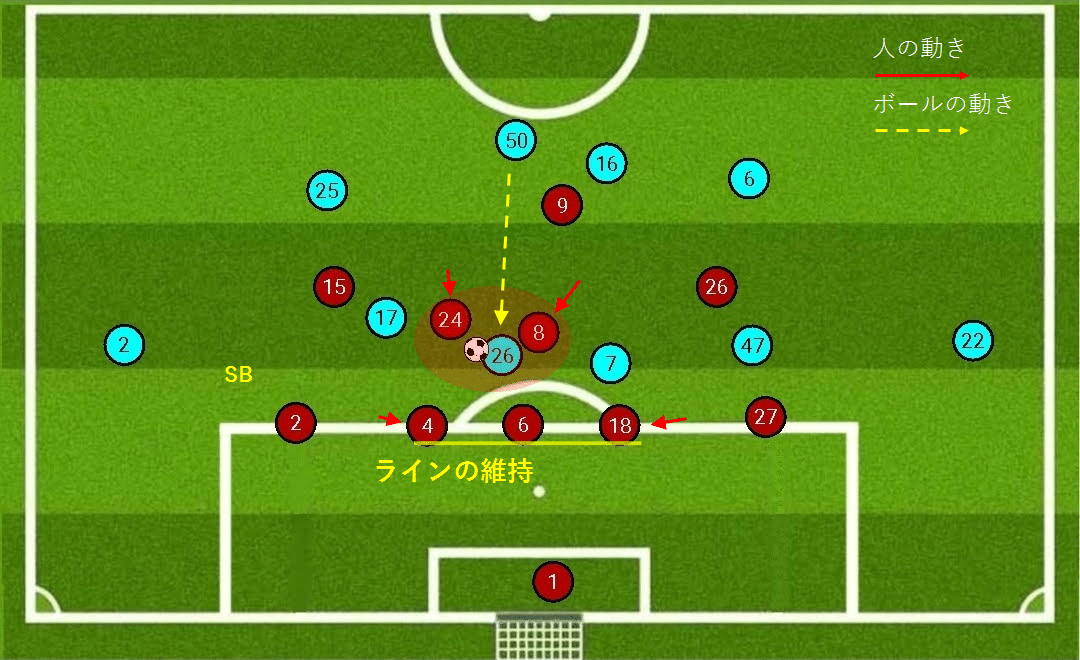

③ ライン間

ライン間に縦パスが入った時は、下図のように、DFラインは飛び出さず、ボール周辺に密集しながらラインの形成を維持し、ボランチがプレスバックしてボールホルダーにプレッシャーをかけボールを奪おうとする。

↓

今回の試合では、レスターはブロック守備時にコンパクトなゾーンディフェンスをプレーの主原則としていたと思います。

その、基準点をボールと味方に置いたゾーンディフェンスに論点を置き、その中で重要となるプレーの準/準々原則を考察します。

まず、セクトリアル(ポジション別 : FW、MF、DF)に分けた場合、プレーの準/準々原則は以下のようになると私は考えています。

・FWライン : 相手中盤の選手へのストレス、スライド時のMFラインのカバーリング

・MFライン : ライン間へのパスコースを塞ぐ、スライド時のDFラインのカバーリング

・DFライン : ラインの維持かつラインの上げ下げ、ライン間への対応

次に、グループ(SBとSH、左CBと右CBなど)に分けた場合、プレーの準/準々原則は以下のように私は考えます。(4-4-2の場合)

・SBとSH : どちらが大外の相手へのアプローチを行うのかの判断

・ボランチとSH : どちらかがSBとCBの間のニアゾーンのカバー/ニアゾーンの相手をマーク

・CB2枚 : ペナルティーエリア内では常にゴール前をカバー

・ボランチとCB : ライン間にボールが入った時に、瞬時にボールホルダーを2枚で囲い込む

・FWとボランチ : ボランチの選手のDFラインのカバー/スライドの遅れに対し、FWがMFラインをカバー

・SBとCB : ハーフスペースの相手に対してどちらが対応するかの判断

以上に示したものは、あくまで私の考え方であり、他にも様々な考え方があると思います。サッカーの世界では、ブロック守備1つにおいてもチームによって戦術が全く異なります。そして、人間が行う以上絶対に失点しないブロック守備は存在しません。だからこそ、ブロック守備1つに置いてもミクロに考える必要があり、ここがサッカーの面白さの1つだと思います。