ライプツィヒ徹底分析 守備編②(アトレティコの有効な対策を考える)

19/20 UEFA チャンピオンズリーグ

ベスト8

アトレティコ マドリード vs ライプツィヒ

Preview

~ライプツィヒのブロック守備に対する有効な対策~

前回のライプツィヒ徹底分析・守備編①に引き続き、今回はライプツィヒ徹底分析・守備編②です。

守備編②はライプツィヒのブロック守備を分析し、それに対抗するためのアトレティコの敵陣での攻撃(ポジショナルな攻撃)について考察していきます。

今回もこれまでと同様に、19/20UEFAチャンピオンズリーグベスト16・1legのトッテナムvsライプツィヒから分析しました。

スタメン(home : トッテナム)

(away : ライプツィヒ)

ライプツィヒの分析

(ブロック守備)

① 陣形

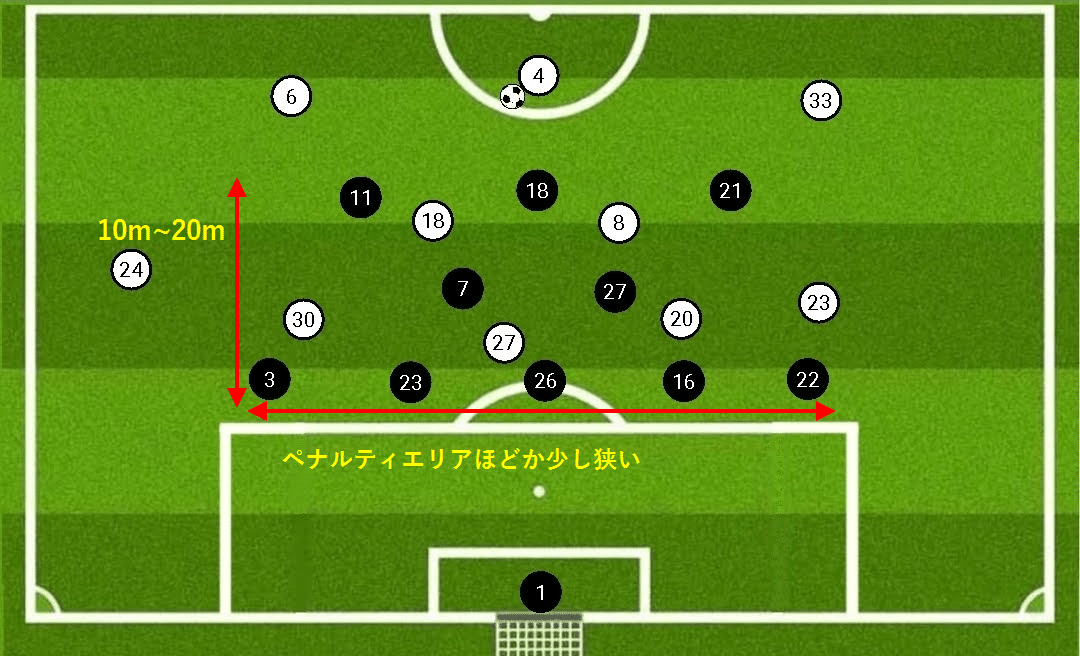

ライプツィヒはブロック守備時(組織的な守備時)、下図のような配置となる。数字で表すと「5-2-3」となる。

基本的に基準点はボールと味方、つまりゾーンで味方との距離間をコンパクトに保つ。

② サイド

ボールがサイドに出たときは、大外のボールホルダーに対してウイングバック(以下WB)と、ボールサイドのウイングが下りてきて、この2枚で対応する。

このとき、全体がコンパクトネスを保ちながらボールサイドにスライドする。

③ ライン間

ライン間(あるいはボランチの脇)にボールが入ったときは、ハーフDF(CB3枚の外側)がボールの受けてに対してアンティチポを行う。

④ クロス

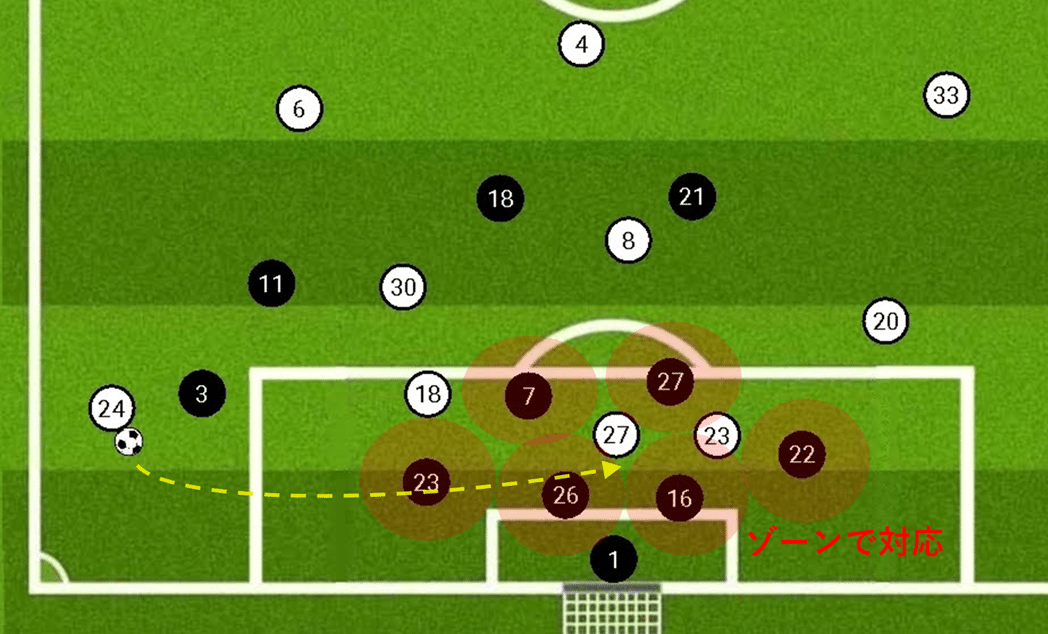

クロスボールに対しては、原則としてペナルティエリア内ではゾーンで対応する。このとき、エリア内には最低でもDFの4枚+ボランチの2枚の6枚が入る。

アトレティコの有効な対策

(ポジショナルな攻撃)

① 陣形

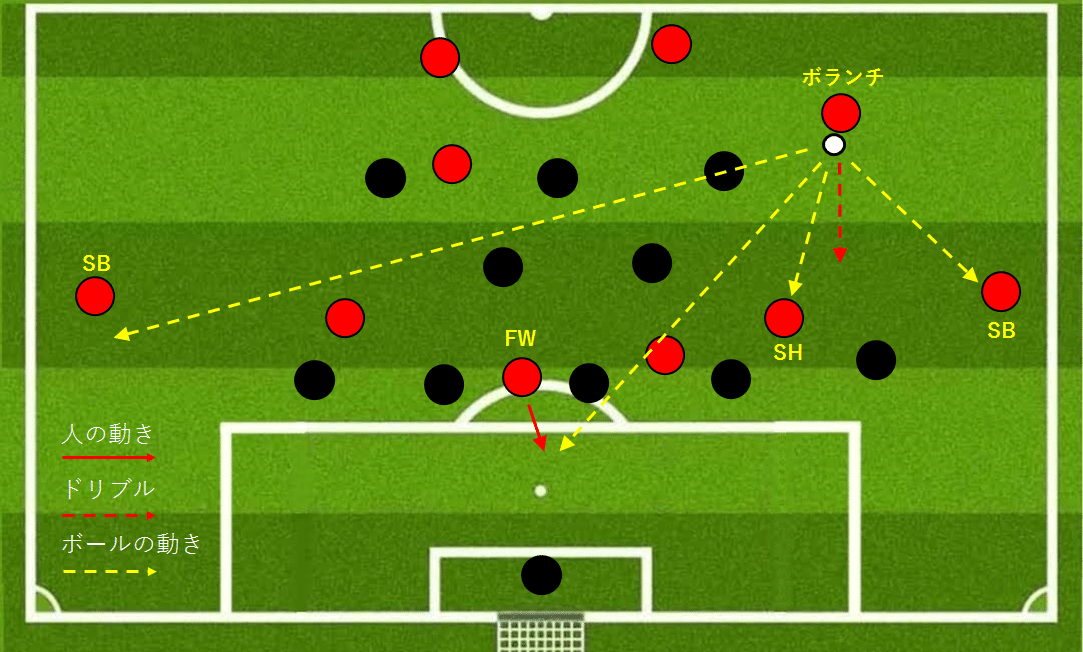

アトレティコは敵陣での攻撃時(ポジショナルな攻撃時)、下図のような配置を取るべきであると考えられる。つまり、陣形は「2-2-6」。

その理由は2つある。1つ目は、相手最終ラインの5枚に対して前線(ライン間と大外)に6枚配置して数的優位を保つため。2つ目は、後方のCB2枚+ボランチ2枚の計4枚で相手FW3枚に対して数的優位を保つため。

② プレー展開

プレー展開としては、後方のCB2枚+ボランチ2枚でパス交換しながら、この4枚を起点として前線の6枚にボールを配給するような展開が最適であると考えられる。(相手FWラインの3枚に対して数的優位となる)

このとき、原則はライン間への縦パスやワンサイド攻撃など縦方向に早い攻撃を行うべきである。

例えば、後方のCB2枚+ボランチ2枚でパス交換する際、下図のようにボランチの1枚がCBの外側に移動してボールを受けるのは効果的であると思う。

その理由は、このエリアでは比較的フリーになりやすく、しかもボランチは前向きでボールを受けることができ、ボランチの選択肢が非常に広がるから。(ライン間へ縦パス、逆サイドバックへのサイドチェンジ、FWの裏へのパス、SBへの斜めのパス、自分で縦方向にドリブルなど)

また仮に、この動きで相手ウイングがボランチにつられた場合は、CBから相手ボランチの脇(ハーフスペース)へのパスコースが生まれるため、そのエリアに下りるSHやFWを効果的に使うことができる。

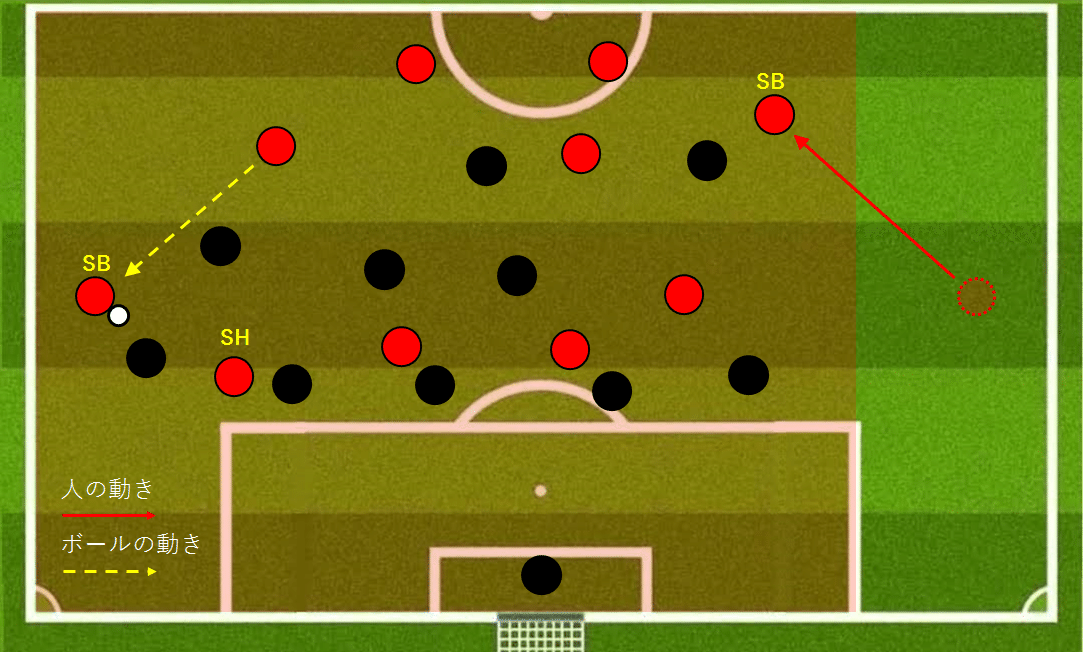

③ サイド

サイド(大外レーン)に立つSBにボールが出たときは、逆サイドのSBは後方に下りてボールサイドに絞り、全体がボールサイドにオーバーロード(密集)するべきである。

これは、ボールサイドに密集してワンサイド攻撃を効果的に行うと同時に、ボールを奪われたとき(ネガティブトランジション時)のライプツィヒに対する被カウンター対策でもある。

④ クロスボール

サイドからクロスボールを上げる選手は基本的にSBになると思うが、このときクロスボールの質はFWの頭にピンポイントで合うようなクロスが効果的なのではないかと考えられる。

これは、ライプツィヒはクロスに対してゾーンで対応することが多いため、味方のいないエリアにボールを上げ、そこにFWが走り込むような形ではほとんどの場合跳ね返されてしまう。そのため、FWが止まった状態で、そこにピンポイントで合うようなクロスボールの質が最適なのではないかと考えた。

しかし、クロスボールに関しては出場する選手の特徴に大きく左右されるので、「誰がどのような質のクロスを上げるのか」という観点には注目したい。

今回は、ライプツィヒのブロック守備(自陣での組織的な守備)に対するアトレティコのポジショナルな攻撃について議論しました。

次回は、ライプツィヒのネガティブトランジションを分析し、それに対抗するためのアトレティコのポジティブトランジションについて議論したいと思います。