リーズ式の中盤の空洞化(リーズに見た、自陣からのビルドアップ)

20/21 プレミアリーグ 第4節

リーズ vs マンチェスター シティ

~リーズに見た、中盤を空洞化させたビルドアップ~

今シーズンのプレミアリーグでは、マルセロ・ビエルサの率いるリーズのサッカーに多くの方が注目されていると思います。

そのリーズは、自陣からのビルドアップの局面で中盤が空洞化する構造になっています。その中盤が空洞化するとはどういうことなのか?どんなメリットがあるのか?

まずは、第4節に行われたマンチェスターシティ戦でのリーズのビルドアップを分析し、そこから考察していきます。

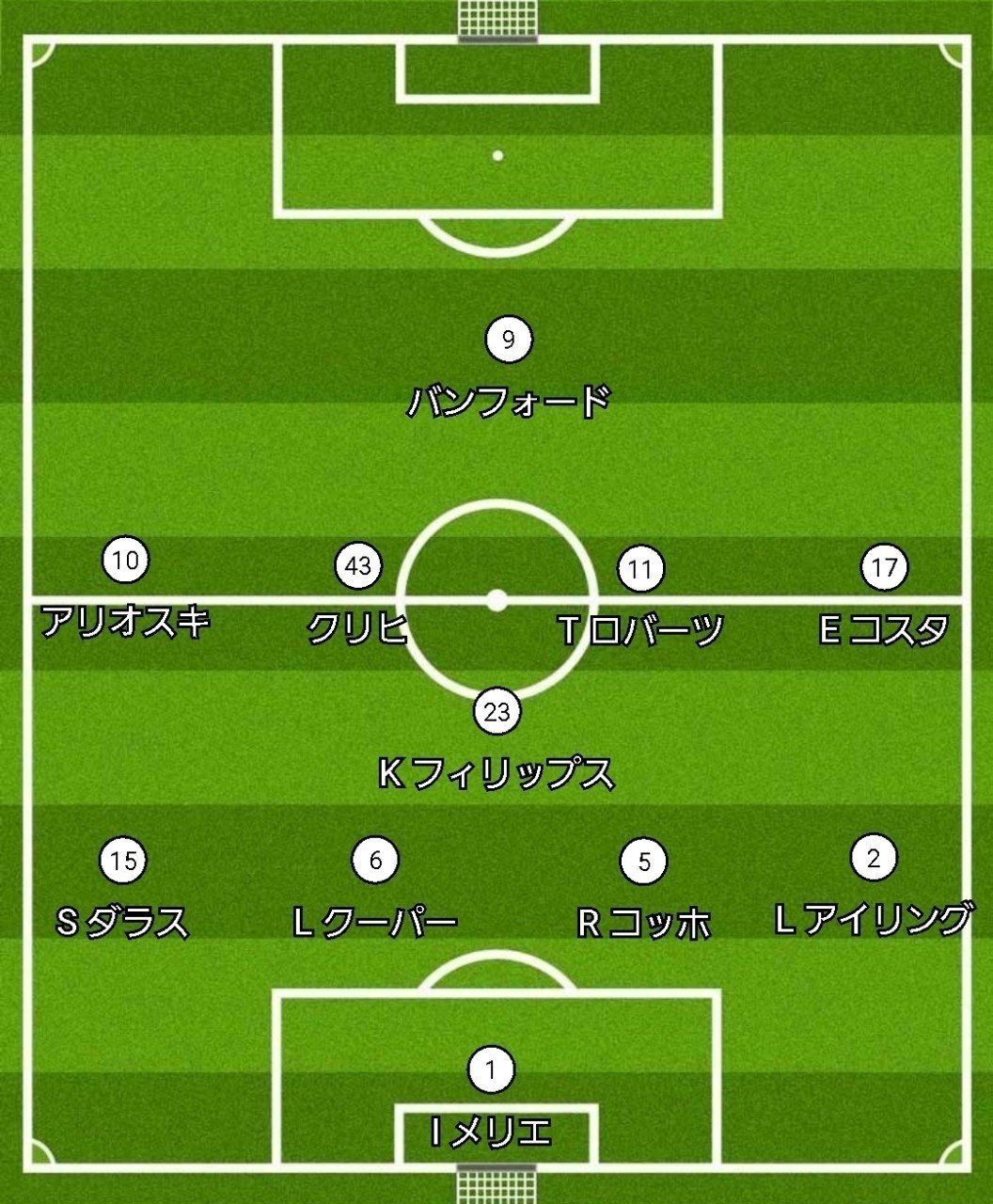

スタメン(home : リーズ)

(away : マンチェスター シティ)

結果 : リーズ 1 - 1 マンチェスター シティ

( 前半 0 - 1、後半 1 - 0 )

リーズの攻撃

(ビルドアップ)

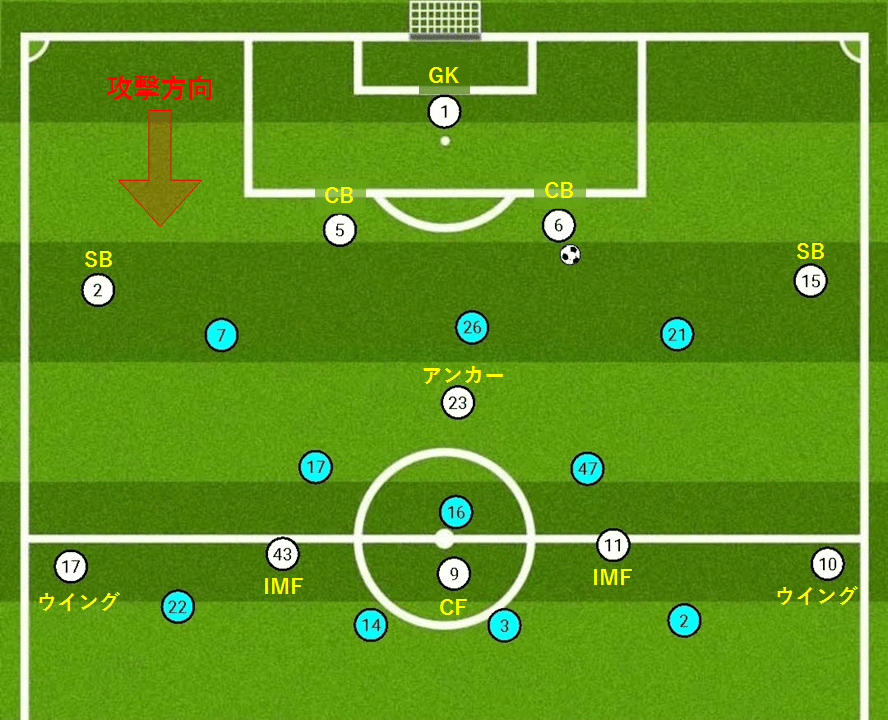

① 陣形

リーズは自陣からのビルドアップ時、下図のような配置となる。

具体的には、SBのアイリング(右)とダラス(左)は大外の低い位置に立ち、CBからボールを受けられるポジショニングを取る。また、前線では大外にウイングのエルデル・コスタ(右)とアリオスキ(左)、中央にCFのバンフォード、内側にインサイドMFのロバーツ(右)とクリヒ(左)が立つ。

ここで、中盤のエリアには広いスペースがあり、このエリアにアンカーのフィリップスが立つ。

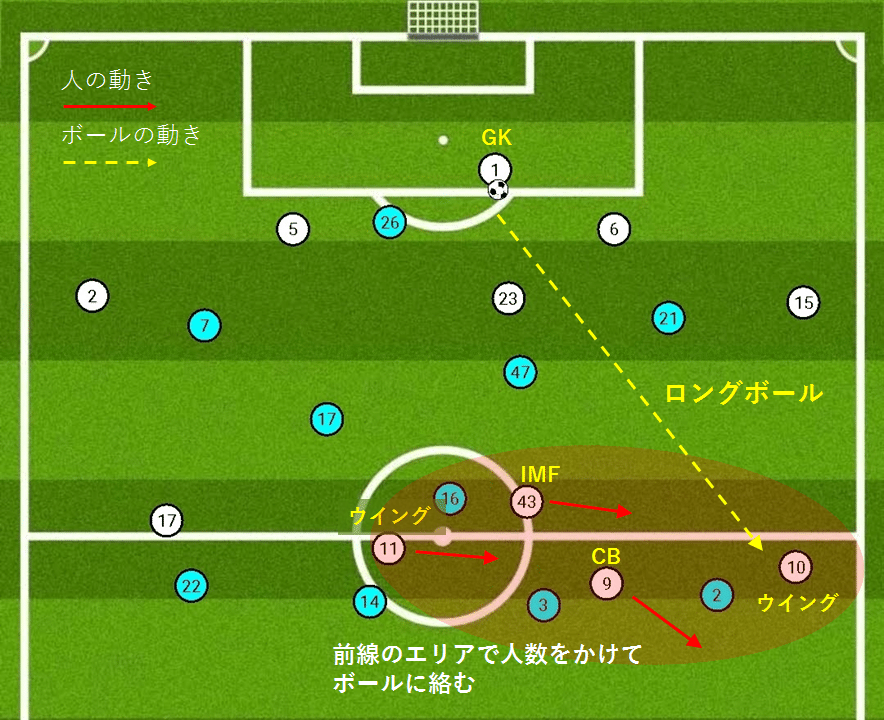

② プレー展開

プレー展開としては、下図のように、まずはDFライン(CBとSB)の4枚(またはGKを含めた5枚)+アンカーのフィリップスで、ショートパスでボールを左右に動かしながら前進しようとする。このとき、アンカーのフィリップスは中央の広いエリアを動き回りながらボールを引き出す。

その後、前線の空いたエリアを狙い、積極的にDFラインからロングボールを送る。このとき、ロングボールを送るのはCB(コッホ、クーパー)かGK(メリエ)であった。このとき、前線には5枚配置されているため、そのうちの3~4枚ほどで人数をかけてボールに絡む。

また、アンカーを経由してショートパスで縦方向に早い展開も行っていた。

③ ポジションチェンジ

リーズはビルドアップを行う時、アンカーのフィリップスが相手CFにマークされてしまうことがあり、この相手のマークをずらすために、主に2つのポジションチェンジを行っていた。

1つ目は、アンカーのフィリップスとインサイドMFのクリヒが入れ替るというポジションチェンジ。(下図)

↓

2つ目は、アンカーのフィリップスが右SBの位置に開き、その右SBのアイリングが前線へ上がり、インサイドMFのクリヒが空いたアンカーの位置に下りてくるというポジションチェンジ。(下図)

↓

このように、ポジションチェンジを行うことで、相手のマークをずらしながら、効果的に後方でボールを左右に動かすことが出来ていた。

以上のリーズのビルドアップのように、FWの3枚+インサイドMFの2枚の5枚を相手中盤ラインの背後に送り込んで、すべてのレーンを埋めるように配置し、かつ、後方ではCBとSBがペナルティエリア付近の低い位置にポジショニングすると必然的に中盤に大きなスペースが生まれ、中盤が空洞化することになります。リーズの場合、この空洞化されたスペースをアンカーのフィリップスが自由に動き回っていました。

私の考えるこの構造のメリットは2つあると思います。

まず1つ目は、後方からショートパスによる「ポゼッションによるビルドアップ」を行う場合、アンカーの選手はボールを受けるスペースが広大になり、狭いスペースよりも相手のプレッシャーを受けにくくなるため、効果的に相手の第1プレッシャーラインを超えられる可能性が高くなるという利点です。

2つ目は、後方からのロングボールによる「ダイレクトなビルドアップ」を行う場合や、仮に相手のプレッシングが効果的でボールの出しどころがない場合でも、CBやGKに下げてそこから前線へロングボールという選択肢も残されていて、これらの状況では、前線で5レーンを埋めている5枚のうち3~5枚がボールに絡む準備ができているという利点です。

これらの2つのメリットを踏まえると、リーズ式の中盤が空洞化する構造は、後方からショートパスによる「ポゼッションによるビルドアップ」と、後方からのロングボールによる「ダイレクトなビルドアップ」をどちらも効果的に行うことのできる構造になっているということです。

そのため、この2種類のビルドアップを効果的に行うことのできるリーズ式の中盤の空洞化という構造は、現代サッカーの「ハイプレス」を切り崩すものになるかもしれません。