Jリーグで見られる堅守(セレッソ大阪に見た、自陣でのブロック守備)

2020 J1リーグ 第23節

セレッソ大阪 vs 横浜Fマリノス

~セレッソ大阪に見た、自陣での堅いブロック守備~

今回は前回に引き続き、J1リーグ第23節に行われたセレッソ大阪vs横浜Fマリノスにおいて、セレッソ大阪の堅守と横浜Fマリノスのポゼッションの攻防を分析していきます。

今回はセレッソ大阪の堅守(ブロック守備)について分析します。

スタメン(home : セレッソ大阪)

(away : 横浜Fマリノス)

結果 : セレッソ大阪 4 - 1 横浜Fマリノス

( 前半 1 - 0、後半 3 - 1 )

セレッソ大阪の守備

(ブロック守備)

① 陣形

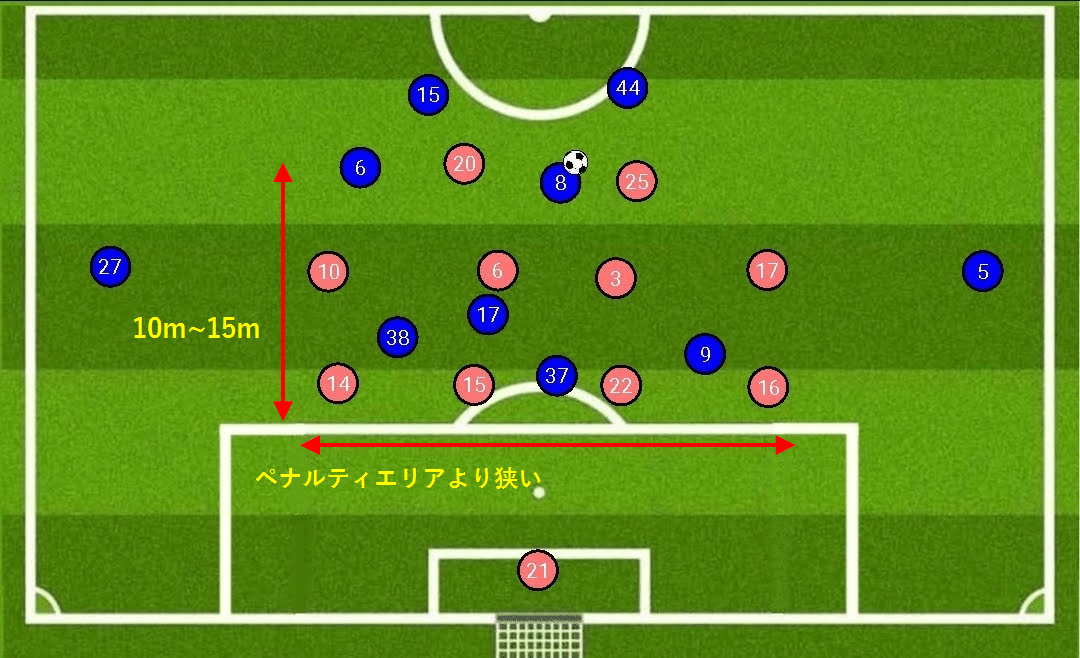

セレッソ大阪は自陣でのブロック守備時、下図のように「4-4-2」または「4-4-1」となる。

原則としてはゾーンディフェンス(基準点はボールと味方で、選手間の距離を保ちながらそれぞれのラインを維持する)。

また、ブロックの縦の幅は約10~15mで、横の幅はペナルティエリアよりも狭くする。

② サイド

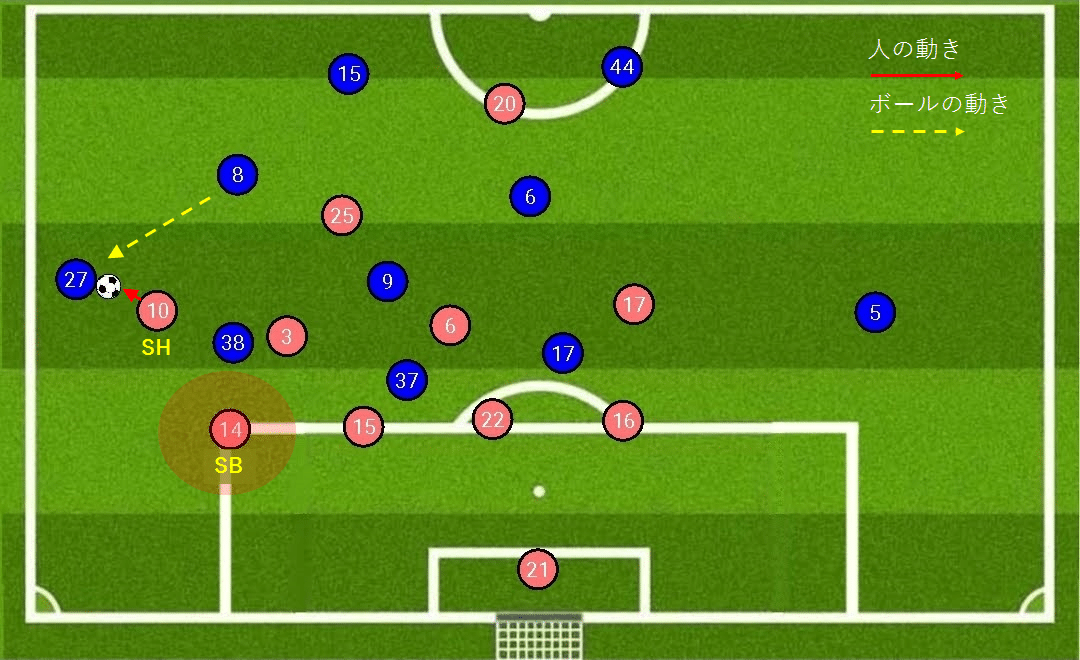

サイドのエリアでは、大外に立つボールホルダーに対して原則SHの坂元(右)、清武(左)がアプローチすることが多かったが、SHとSB(片山 : 右、丸橋 : 左)の2枚のダブルチームで対応することもあった。

まず、SHの1枚で対応するときは、SBはあらかじめニアゾーン(赤エリア)を消すことによって、危険なエリアを消すと同時に、SHの選手が抜かれたときのカバーを行う。

次に、SHとSBの2枚で対応するときは、ニアゾーン(赤エリア)をボランチ(デサパト : 右、木本 : 左)とCB(ヨニッチ : 右、瀬古 : 左)の2枚(またはどちらか)がカバーできる位置に立つ。

③ ライン間

MFとDFのライン間に縦パスが入った時(特にハーフスペース)は、ボールの受け手に対して近いMFラインの2枚がプレスバックして寄せる。このとき、DFラインは無理に出ていかず、ラインを維持する。

↓

また、下図のようにライン間に入るボールに対してFW(特に奥埜)やMFラインの4枚がパスカットするシーンも多く見られた。

セレッソ大阪のMF(特にボランチの木本、デサバト)やFWの奥埜は、パスコースを消したり、守備ブロック内へのパスをカットするのが非常に上手いと感じました。

ブロック守備時においてゾーンディフェンスの場合、MFは「ブロック内へのパスコースを消す」というタスクが与えられることが多く、特にボランチなど中盤の選手にはとても重要になる技術だと思います。

これをFWの選手も行うことができると相手中盤の選手に対してパスコースを限定することができ、より強固なブロックとなります。

この観点から、個人的にFWの奥埜は素晴らしい選手だと思いました。

しかしながら、マリノスのアーリークロスに対して、失点はしなかったものの、フリーでヘディングさせてしまうシーンが何度かありました。特にゾーンディフェンスの場合は、被アーリークロスが弱点となることが多いと思いました。