川崎式のポジショナルプレーとプレッシング(川崎フロンターレに見た、ポジショナルな攻撃とプレッシング)

2020 J1リーグ 第11節

川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

~川崎フロンターレに見た、ポジショナルプレーとマンツーマンプレッシング~

現在、J1リーグでは川崎フロンターレが脅威の10連勝で1位を独走しています。

そんな川崎フロンターレの強さを攻撃の局面(敵陣での攻撃の局面)と守備の局面(敵陣での守備の局面)に分けて分析していきます。

スタメン(home : 川崎フロンターレ)

(away : セレッソ大阪)

結果 : 川崎フロンターレ 5 - 2 セレッソ大阪

( 前半 2 - 1、後半 3 - 1 )

川崎フロンターレの攻撃

(敵陣でのポジショナルな攻撃)

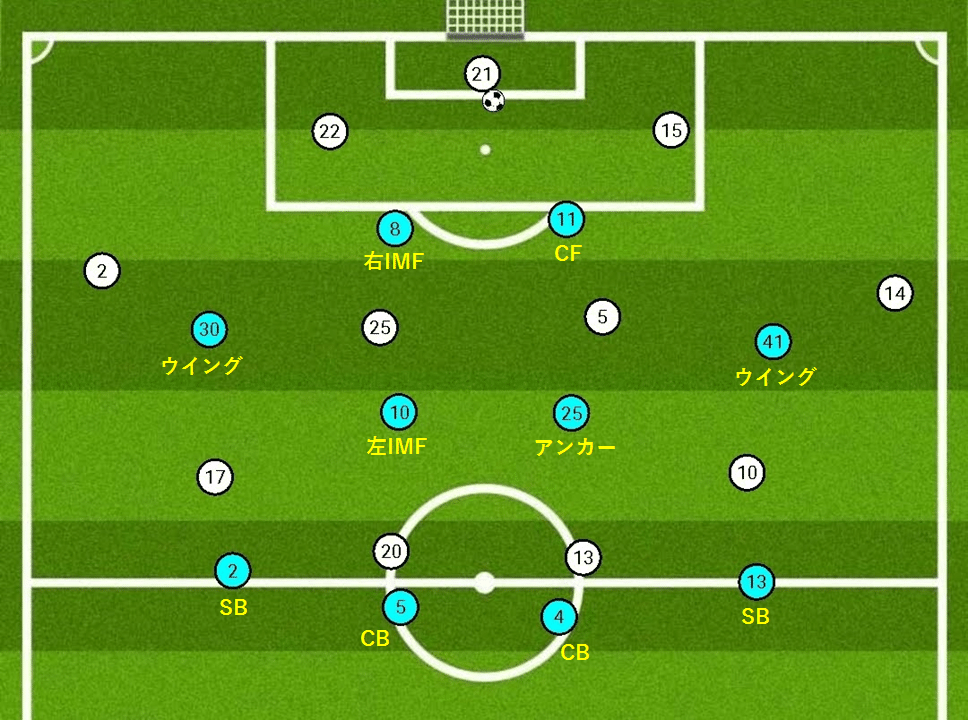

① 陣形

川崎フロンターレは敵陣でのポジショナルな攻撃時、下図のような配置となる。分かりやすく数字で表すなら「2-3-5」となる。

特徴としては、ウイングの旗手(左)、家長(右)がFWラインの大外に立ち、ライン間にインサイドMFの大島と脇坂、CFの小林が立つ。ここでSBの初期位置はMFラインの外側で、あまり高いポジショニングを取らない。

② プレー展開

プレー展開としては、全体で幅を使ってポゼッションを行い、サイドからの突破を目指す。

このとき、相手のDFとMFのライン間に立つ、インサイドMFの大島、脇坂とCFの小林はライン間で自由に動く。

また、全体として「同じレーンに人が重ならないようにする」というプレー原則を用いているように見えた。

③ サイド

サイドのエリアでは、基本的に2つのパターンがあった。

1つ目は、下図のようにボールサイドのウイング、SB、インサイドMFの3枚でサイドを崩そうとするパターン。(もう1枚のインサイドMFかCFも関わることも)

ここで、特に左サイドではインサイドMFの大島がMFラインに下りることがあり、このときはSBがFWライン大外に上がり、ウイングがハーフスペースに絞っていた。つまり、陣形が崩れないように各レーンで人が重ならないようにしていた。

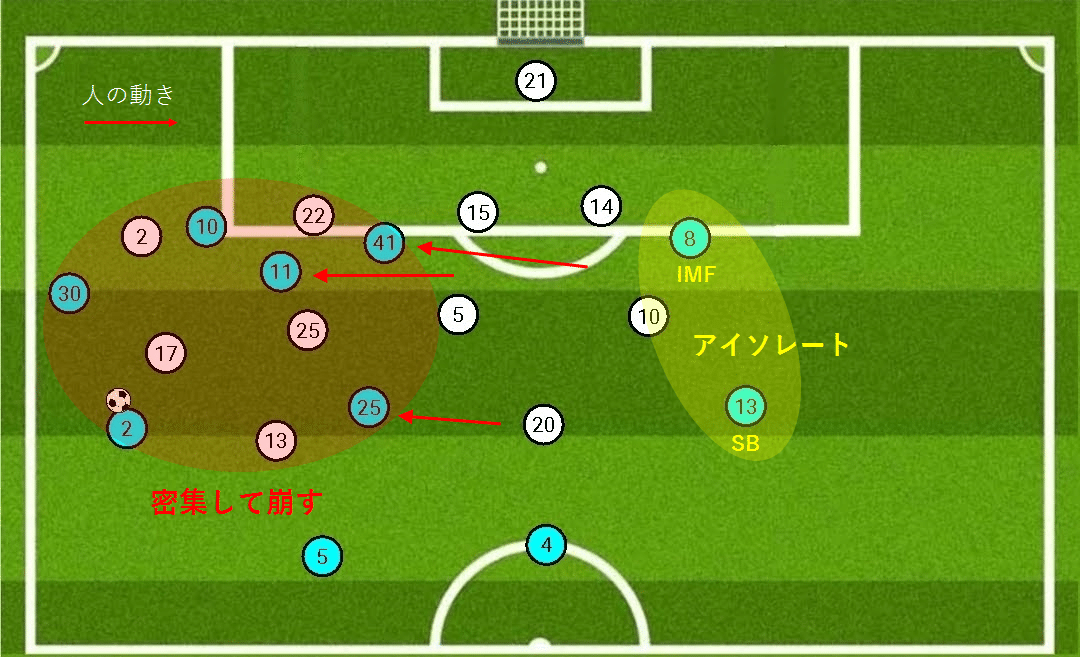

2つ目は、下図のようにボールサイドに密集してサイドを崩そうとするパターン。

ここでは、原則として逆サイドに必ずウイングとSBの2枚がアイソレート(孤立)していた。(インサイドMFとSBのときもあった)

川崎フロンターレの守備

(プレッシング)

① 陣形

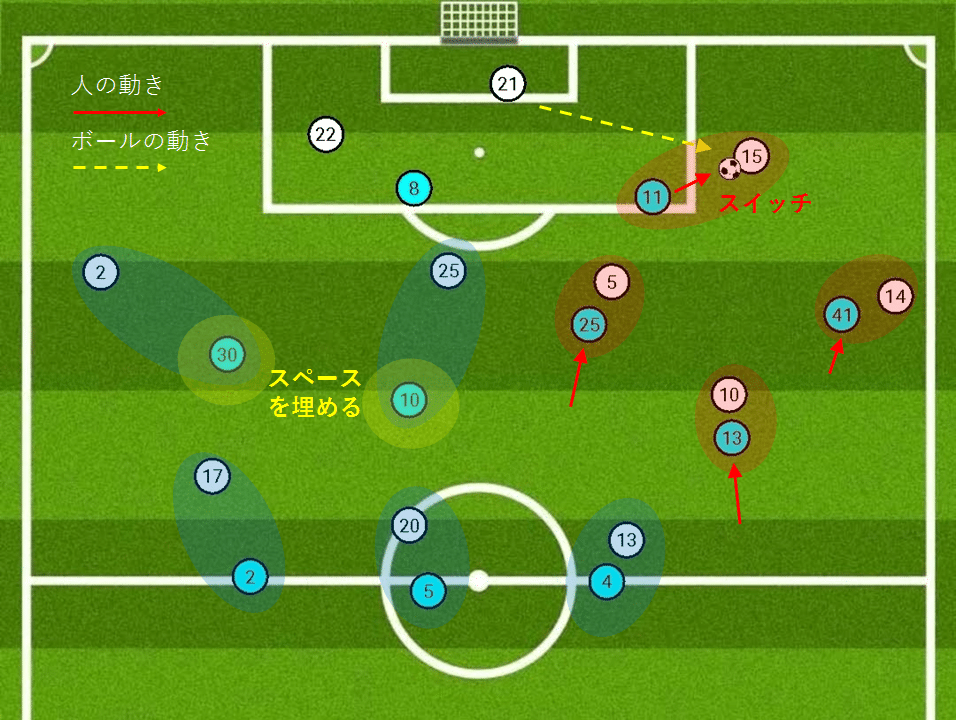

川崎フロンターレは敵陣でのプレッシング時、下図のように相手の陣形に合わせて「4-4-2」となる。特徴としては、右インサイドMFの脇坂がFW(左)に上がり、ウイングがMFラインの外側に下りる。

このとき、1人1人が相手をマンマークで監視する。

② 開始点

プレッシングの開始点は、下図のエリアで開始される「超攻撃的プレッシング」を行う。

③ スイッチと追い込み方

プレッシングのスイッチは、FWラインの小林か脇坂が相手CBに寄せるとき、または相手のGKまたはCBから中盤にパスが出たとき(相手ボランチがパスを受けることが多い)。

このとき、下図のように、全体としてはマンマークでの監視を継続する中で、ボールサイドではマークの強度を高め、逆サイドのMFはスペースを埋める。

以上のような、川崎フロンターレのポジショナルプレーと只のマンツーマンではないマンマークプレッシングは、一昔前のJリーグでは見られなかったものです。しかも1つ1つの質や完成度が高い。まさに、Jクラブの進化を感じました。

今シーズンのJ1リーグでは、今回の試合のように日本サッカーの進化がより明確に見られるとても良いシーズンだと思います。今後も様々なチームにフォーカスして分析していきます。