マンツーマンプレスに有効なビルドアップとは?(ドルトムントに見た、自陣からのビルドアップ)

20/21 ブンデスリーガ 第4節

ホッフェンハイム vs ドルトムント

~ドルトムントに見た、マンツーマンプレスに有効なビルドアップ~

現在のブンデスリーガでは多くのチームがマンツーマンのプレッシングを行っていると思います。

その中で、攻撃側はどのようなビルドアップが有効になるのか?

ブンデスリーガ第4節に行われたホッフェンハイムvsドルトムントにて、ドルトムントのビルドアップを参考に考察していきたいと思います。

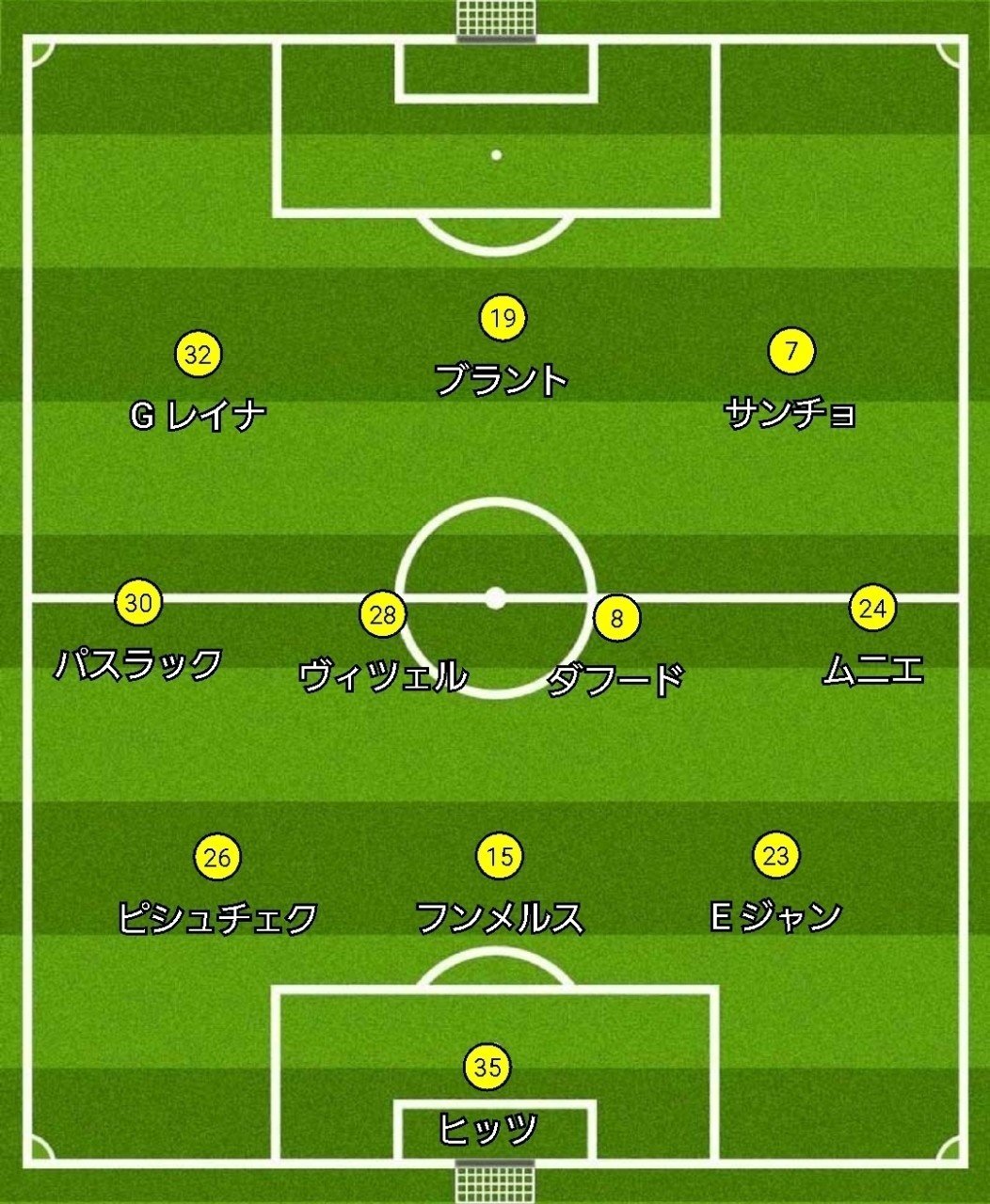

スタメン(home : ホッフェンハイム)

(away : ドルトムント)

結果 : ホッフェンハイム 0 - 1 ドルトムント

( 前半 0 - 0、後半 0 - 1 )

ドルトムントの攻撃

(ビルドアップ)

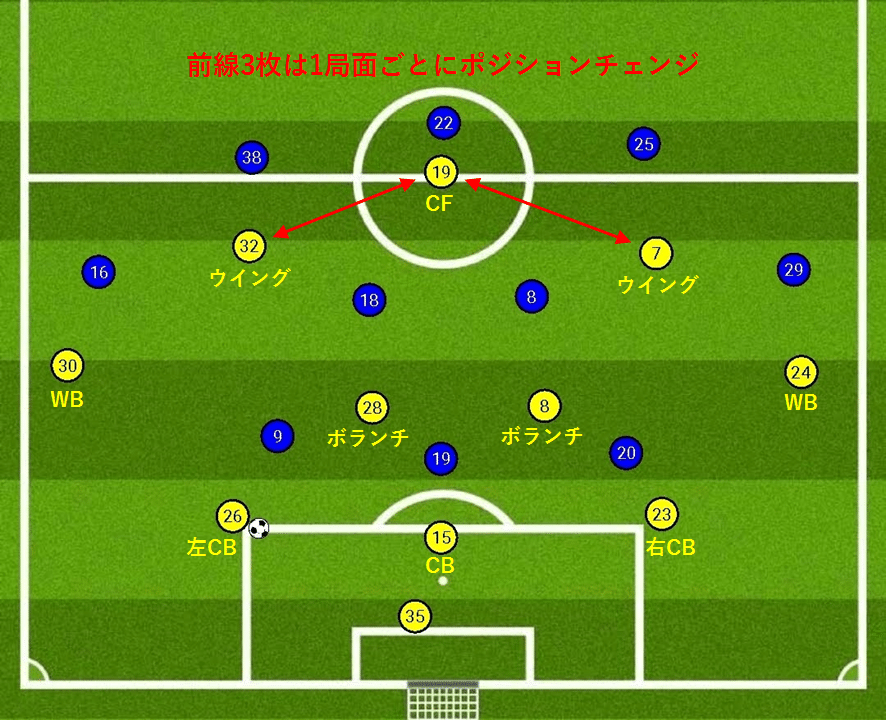

① 陣形

ドルトムントは自陣からのビルドアップ時、下図のような陣形となる(「3-4-3」あるいは「3-4-2-1」)。

ここで、前線に立つウイングのサンチョ(右)、ジョバンニ・レイナ(左)とCFのブラントは1局面ごとにポゼッションチェンジしていた。

② プレー展開

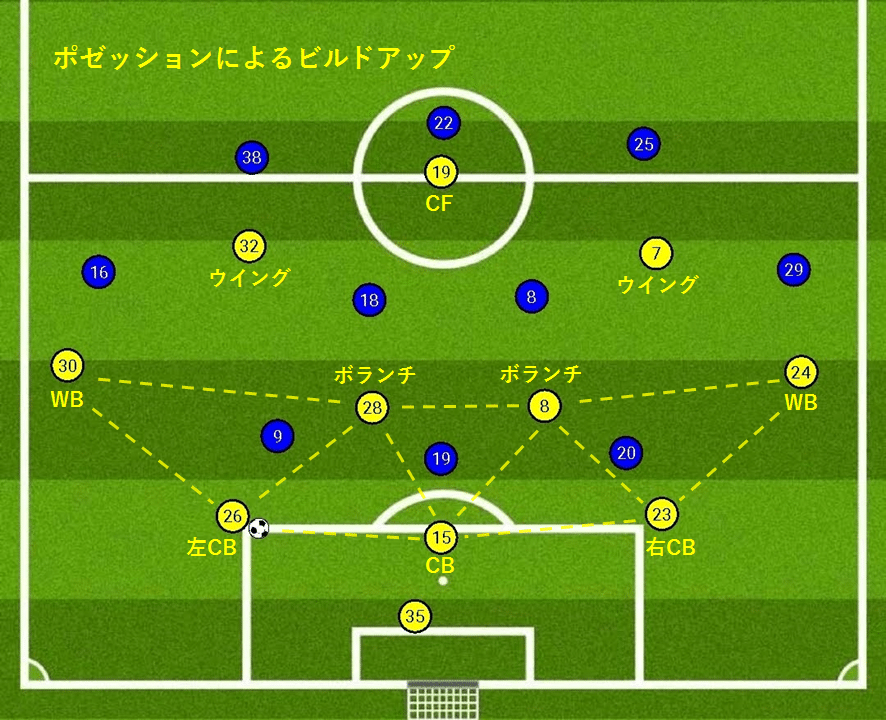

プレー展開としては、相手のプレスの強度により「ポゼッションによるビルドアップ」と「ダイレクトなビルドアップ」を使い分けていた。

まず「ポゼッションによるビルドアップ」を行う時は、下図の後方の7枚+GKでショートパスを繋ぎ、相手の第1,2プレッシャーラインを越えようとする。

このとき、最もボールに多く触れるのは3CBのエムレ・ジャン、フンメルス、ピシュチェクで、攻撃のタイミングとボールの方向づけを行うレジスタとしての役割を担っていたのはCB中央のフンメルスとボランチのヴィツェルとダフートだった。

また、相手のプレッシャーラインを越えるパスを出すのはサイドのCB(以下ハーフDF)のエムレ・ジャン、ピシュチェクであることが多かった。

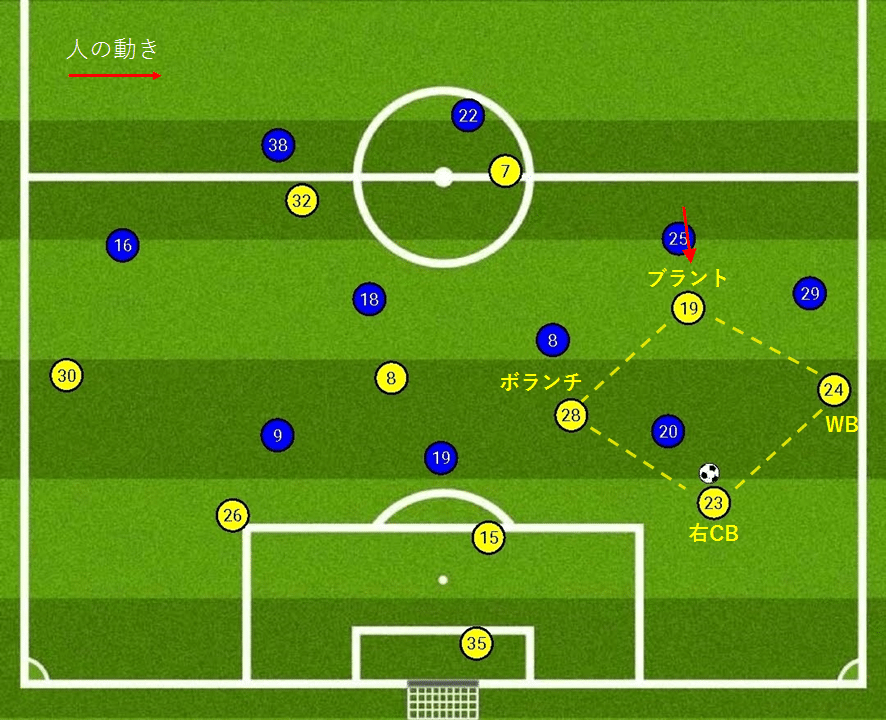

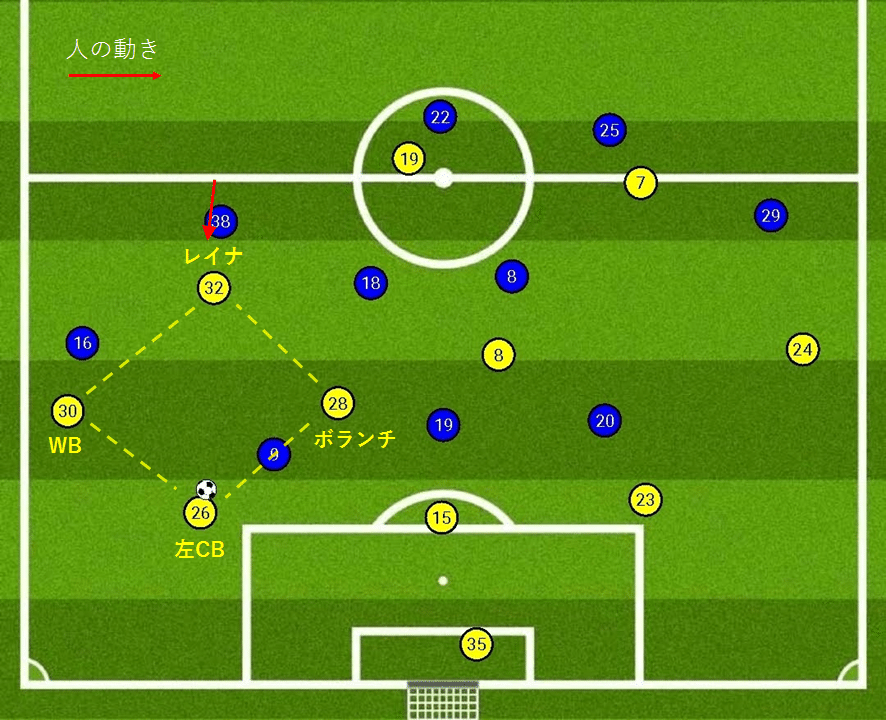

ビルドアップのルートは基本的にサイドのエリア。具体的には下図のようにウイングの位置に立つ選手が下り、ハーフDF、WB、ボランチ、ウイングの4枚でダイヤモンド状になり、斜めの位置関係になる。この位置的な優位性により、斜めと縦のパスコースを3つ確保することができる。

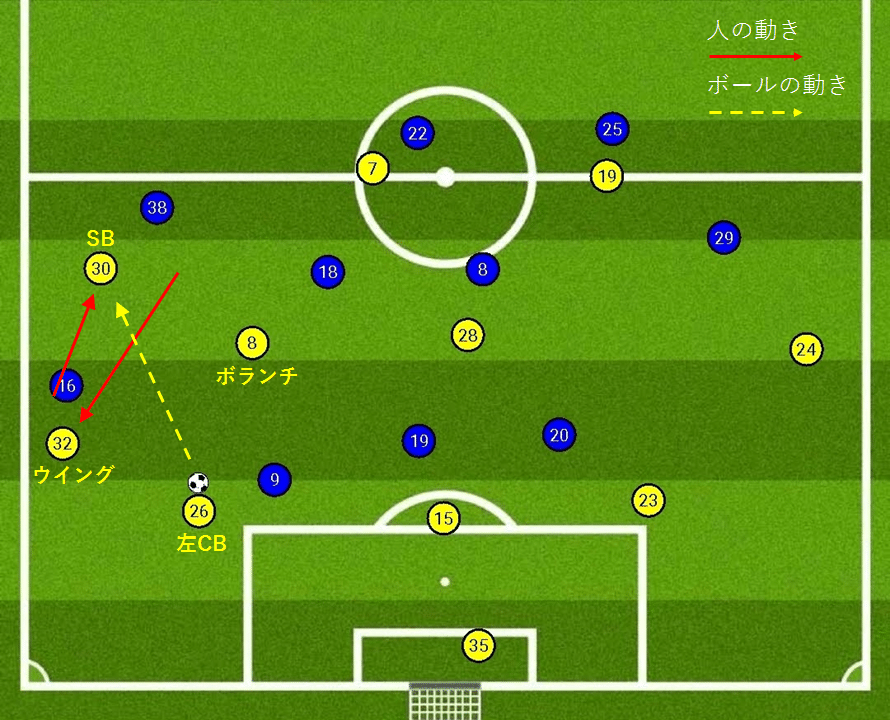

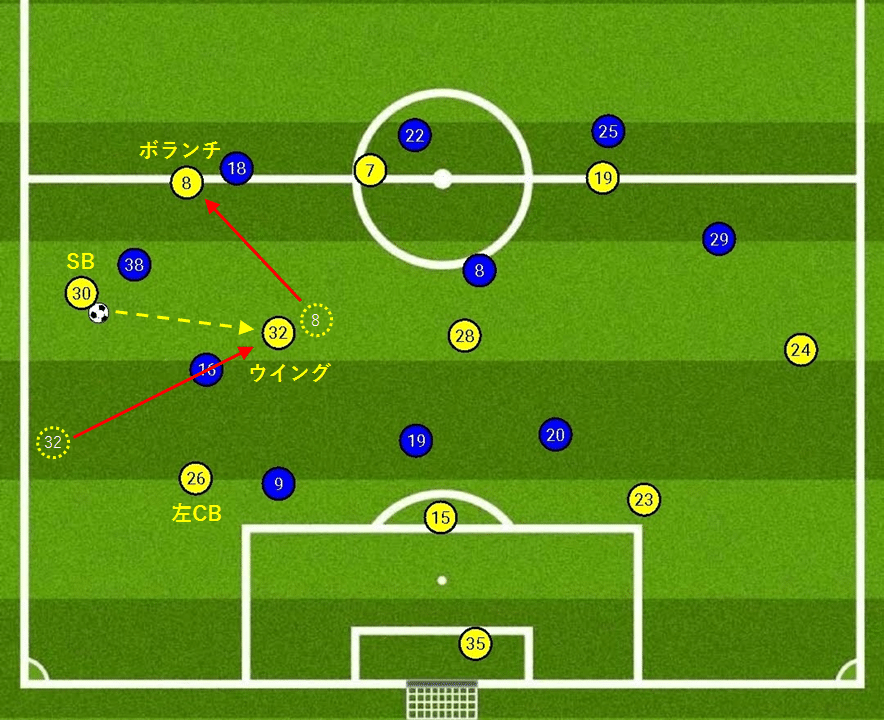

また特に後半では、このサイドの4枚で流動的に動くことにより相手のマークをずらし、プレス回避をしていた。(下図)

↓

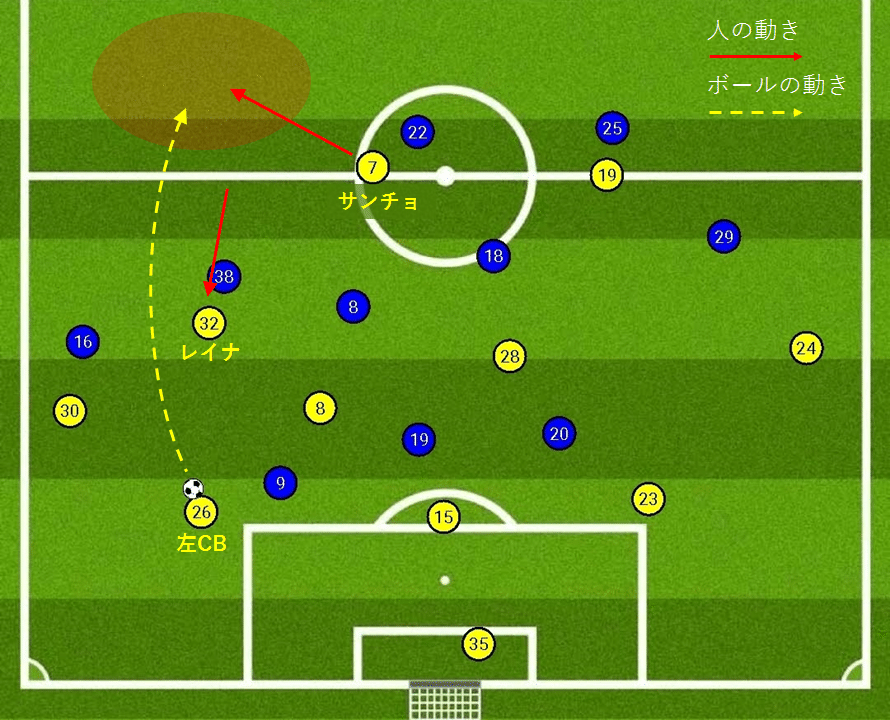

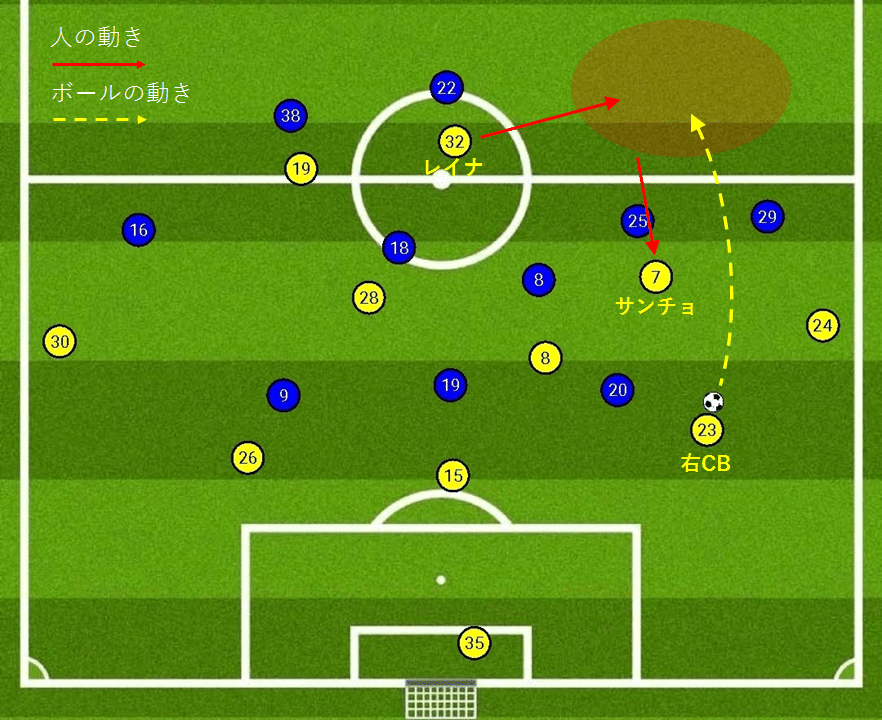

次に「ダイレクトなビルドアップ」を行う時は、マンツーマンをベースにプレッシングを行うホッフェンハイムに対して、ボールサイドのウイングの位置に立つ選手が下りて相手を引き付け、その裏のスペースをCFの位置に立つ選手が狙う。ここで、このスペースへロングボールを送る選手は基本的にハーフDFのエムレ・ジャンとピシュチェクであった。

これはあくまで私の考えですが、相手がマンツーマンをベースに守備を行う場合、攻撃側のキーワードとなるのは、「流動的な動き」と「スペースを作り出す」ことだと思います。

これは、まず「流動的な動き」を全体が連動して行うことにより、相手のマークに混乱とずれを生じさせることができるということ。そして、相手はスペース(ゾーンマーク)ではなく人(マンマーク)を基準に守備をするということは、攻撃側は「スペースを作り出す」ことが容易になるということです。

ドルトムントのビルドアップを見ると、サイドのエリアで流動的に動くことで相手のマークがずれ、これによりプレス回避をすることが出来ていました。また、仮にマークをずらすことが出来なかったとしても、相手を引き付けることでその背後にスペースを作り出し、そのスペースにボールを送り込むことで相手のプレッシャーラインを越えることができていました。

現代サッカーのビルドアップvsプレッシングの攻防は非常に面白いです。