ドルトムントの強度の高いプレスとライプツィヒのプレス回避の上手さ

20/21 ブンデスリーガ 第15節

ライプツィヒ vs ドルトムント

~ドルトムントのミドルプレスvsライプツィヒのビルドアップ~

今回は、1月の上旬に行われたブンデスリーガ第15節のライプツィヒvsドルトムントにて、ドルトムントのミドルプレスとライプツィヒのプレス回避を狙ったビルドアップの攻防が非常に面白かったので、分析していきます。

スタメン(home : ライプツィヒ)

(away : ドルトムント)

結果 : ライプツィヒ 1 - 3 ドルトムント

( 前半 0 - 0、後半 1 - 3 )

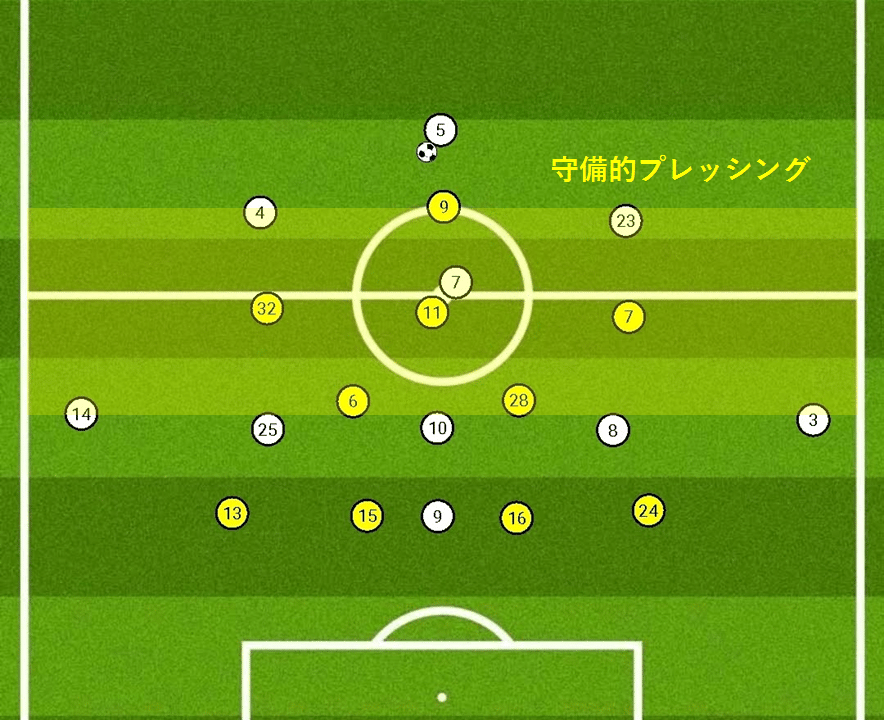

ドルトムントの守備

(プレッシング)

① 開始点

ドルトムントはプレッシング時、主にハイプレスとミドルプレスを使い分けていた。今回は、下図の黄色エリアが開始点となるミドルプレス(守備的プッシング)について分析する。

② 陣形

ミドルプレス時の陣形は下図のように、コンパクトな「4-2-3-1」となる。

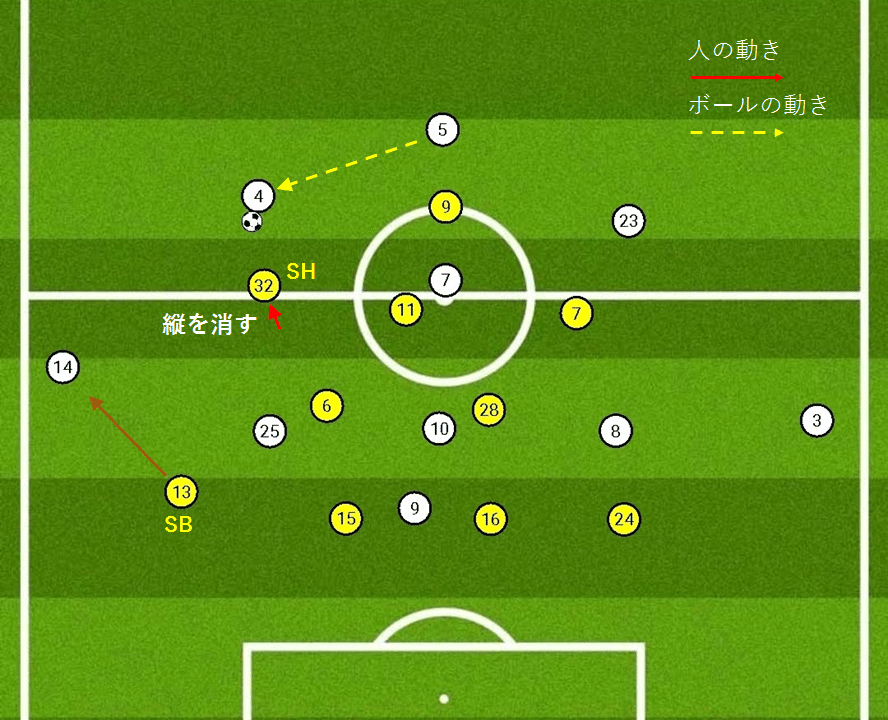

③ サイドへの追い込み方とスイッチ

ドルトムントはミドルプレス時、陣形をコンパクトにしたのち、ボールがサイド(大外)に出たのをスイッチにそのエリアでアグレッシブなプレッシャーをかける。

まず、サイドへの誘導の仕方としては、相手ハーフDF(サイドのCB)がボール保持者となったところをSHのジョバンニ・レイナ(左)、サンチョ(右)が縦のパスコースを消すように立つことでボールを大外へ誘導する。このとき、ボールサイドのSB(ゲレイロ左、ムニエ右)は大外の相手に即座にアプローチできるポジショニングを取る。またここでは、トップ下のロイスは常に相手アンカーをマークしている。

そして、ボールが大外に立つ相手に出たのをスイッチに、そのボールの受け手に対してSBのゲレイロ(左)、ムニエ(右)がアプローチする。このとき、全体がボールサイドにスライドし、ボール周辺のエリアで下図のようなマンマークとなる。

(左サイド)

↓

↓

(右サイド)

↓

↓

④ ライン間

ボールをサイドの大外へ誘導する過程において、必ずしもサイドへの誘導が成功するとは限らない。そこで、ミドルプレスを行う中で、中央のライン間へ縦パスが入ったときの良い対処の仕方が見られたシーンを紹介する。

このシーンでは、ボールをサイドへ誘導しようとしているが、左SHのジョバンニ・レイナの立ち位置が少しずれてしまい、縦のパスコースが空いてしまっている。当然ライプツィヒはライン間への縦パスを入れてくる。そこで、ライン間へ縦パスが入ったところを、左ボランチのデラネイと左SBのゲレイロの2枚でボールの受け手の両サイドからアグレッシブに寄せることで、ボールの受け手の自由を奪いボール奪取に成功した。

↓

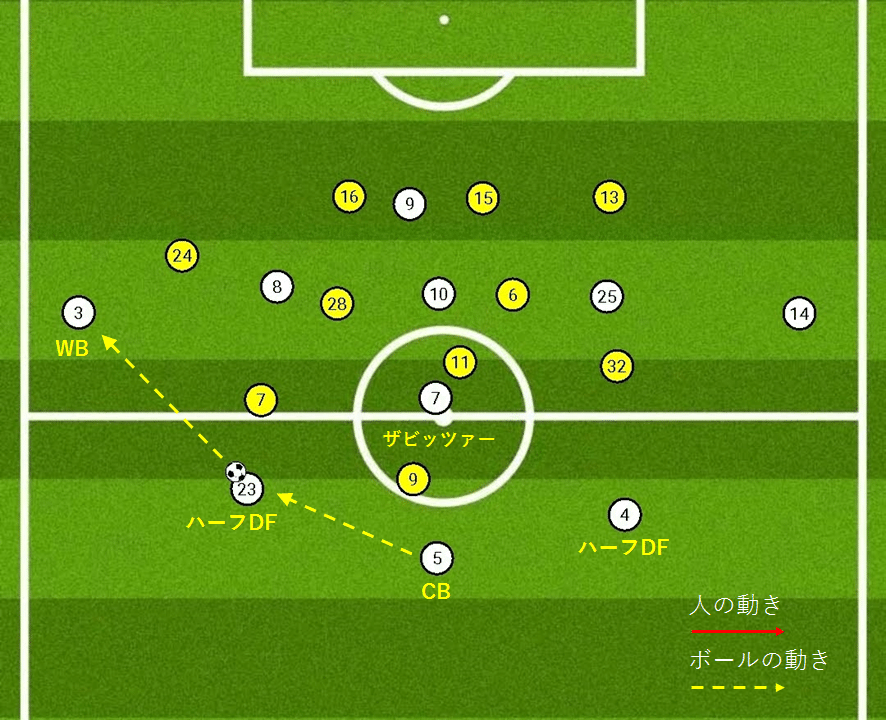

ライプツィヒの攻撃

(ビルドアップ)

① 陣形とプレー展開

ライプツィヒはミドルサードでのビルドアップ時、下図のような陣形となる。具体的には、3バックの前のアンカーの位置にザビッツァーが立ち、トップ下ラインの大外にWBのアンヘリーノ(左)、アダムス(右)、ハーフスペースにボランチのハイダラ(左)と右ウイングのダニ・オルモ(右)、中央に左ウイングのフォルスベリが立つ。また、最前列にはCFのポールセンが立つ。

プレー展開としては、DFの3枚(ハルステンベルク、ウパメカノ、オルバン)でボールを保持しながら前線への縦パスや斜めのパスを積極的に配球する。

② サイドの幅を利用

ライプツィヒがミドルサードでのビルドアップを行うにあたり、サイドの幅を利用してプレス回避を狙ったシーンを紹介する。

下図は、DFラインの3枚でボールを保持しながらトップ下ラインの大外に立つWBのアンヘリーノ(左)/ アダムス(右)の足元へボールが入った場面である。このとき、トップ下ラインのハーフスペースに立つハイダラ(左)/ ダニ・オルモ(右)が大外レーンの前方のスペース(赤色エリア)へ走り出し、これに合わせて中央レーンに位置していたフォルスベリがボールサイドのハーフスペースに移動する。この動きにより、ボールホルダーのWBには、大外レーンの背後への縦パスとハーフスペースへの斜めのパスのどちらもボールを前進させる選択肢が提供される。

(右サイド)

↓

(左サイド)

※ハーフスペースに移動したフォルスベリへの斜めのパスにより、効果的に相手最終ラインの背後を取ろうとしたシーン

↓

③ ライン間への積極的な縦パス

ここでは、DFラインから相手DFとMFの2ライン間への縦パス(斜めのパス)によりプレス回避を狙ったシーンを紹介する。

下図は、DFラインの3枚でボールを保持し、CBのウパメカノからライン間の左ハーフスペースに立つハイダラへ縦パス(斜めのパス)が入ったシーンである。このシーンではCBからライン間への縦パス1本で相手のFW、MFラインの背後を取り、かつボールの受け手であるハイダラは、攻撃において非常に有効なスペースとなるハーフスペースでボールを受け前を向くことが出来ている。

このシーンからプレス回避を狙い、ボールを前進させる上でDFの選手の前方へのパス能力がいかに重要であるかが分かる。

↓

↓

④ DFの持ち運び

最後に、DFラインから前方への持ち運び(ドリブル)によってプレス回避を狙ったシーンを紹介する。

下図は、DFラインの3枚でボールを保持しながら、右ハーフDFのオルバンが中央に向かってボールを持ち運んだシーンである。これにより、相手の組織が崩れ、中央のエリアでフリーとなったハイダラへ斜めのパスを送り、ボールを受けたハイダラは後方からサポートに来たザビッツァーへボールを落とした。この一連のプレーにより、ザビッツァーは中央のエリアで前方に大きなスペースが与えられた状態かつ前を向いてのプレーが可能となった。

このシーンから、DFの選手がドリブルによってボールを前進させられる能力がいかに重要であるかが分かる。

↓

↓

まず、ドルトムントのミドルプレスはボールをサイドに誘導し、そのエリアでアグレッシブなプレッシャーをかけるような狙いだった。このようなプレッシングを効果的に行うためには、一旦陣形をコンパクトに構えることが必要であると思う。その理由は、コンパクトな陣形によりサイドの密度は低くためボールをサイドへ誘導しやすくなるからである。また、ボールをサイドへ誘導するためには前線の選手のパスコースの限定が必要不可欠であるため、FWやSHの選手のパスコースを消す能力がきわめて重要となる。これらの点において、ドルトムントのコンパクトな陣形やSHのサンチョ、ジョバンニ・レイナのパスコースの限定の仕方は効果的だったと思う。

一方、ライプツィヒのビルドアップを見ると、プレス回避を狙うためには、DFのボールを前進させられる能力がいかに重要かが分かる。つまり、ライプツィヒのDF陣にはボールを前方へパスしたり運んだりできる能力に加え、ボールを前に展開するべきなのか、それとも攻撃の角度を変えるためボールを横移動させるべきなのかを正しく判断する力も必要となる。そして、ハルステンベルク、ウパメカノ、オルバンはこれらの能力を非常に高いレベルで発揮できる選手だと感じた。現代またはこれからのフットボールでは、ライプツィヒのDF陣が持つような能力がきわめて重要になると思う。