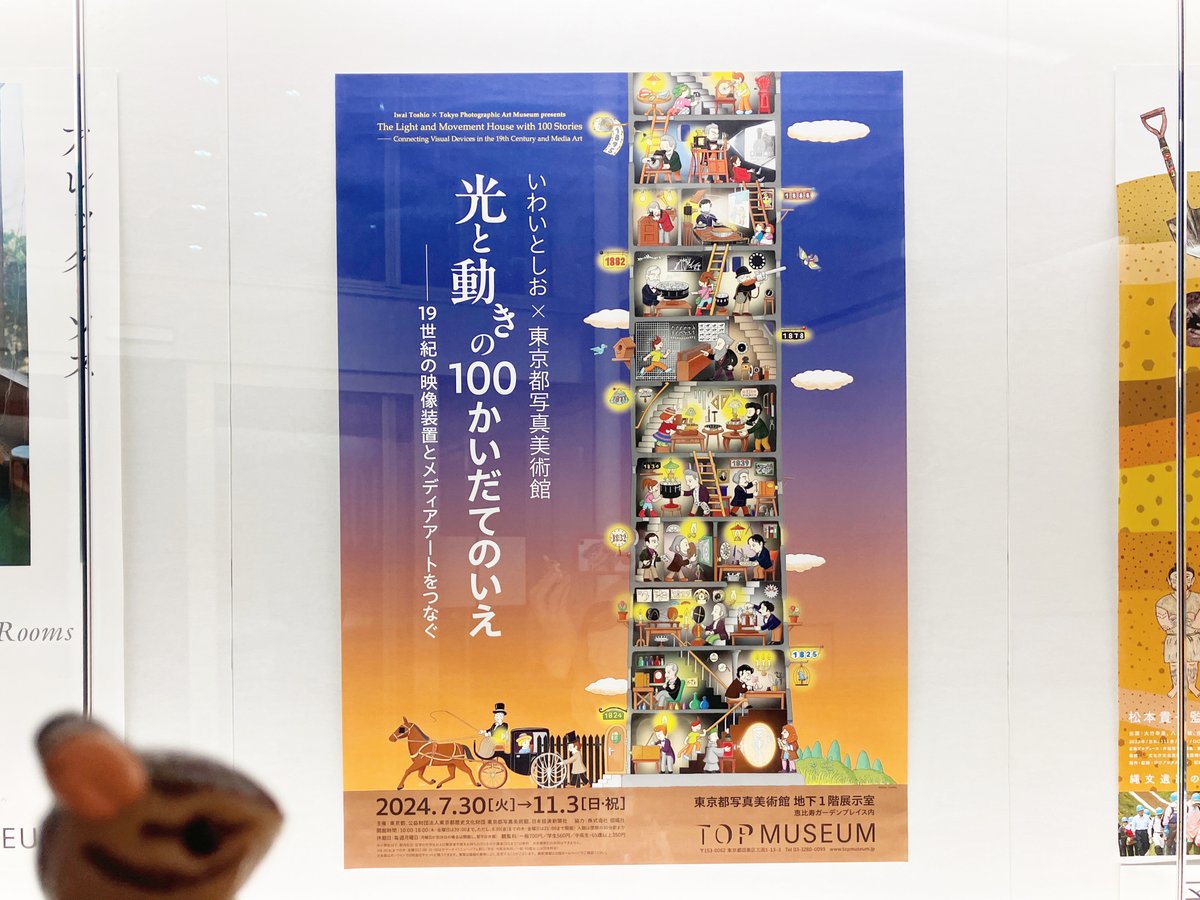

【展覧会レポ】「いわいとしお×東京都写真美術館 光と動きの100かいだてのいえ ―19世紀の映像装置とメディアアートをつなぐ」2024年振り返り

2024年10月に「いわいとしお×東京都写真美術館 光と動きの100かいだてのいえ ―19世紀の映像装置とメディアアートをつなぐ」という展覧会を観てきました。

とても素晴らしい展示で、会期中にご紹介できたら良かったのですが、だいふ日にちが経ってしまいました。

いわいとしおさんは「100かいだてのいえ」をはじめとした、絵本作家として有名ですが、メディアアーティスト「岩井俊雄」さんでもあります。

岩井さんの奥様は、絵本作家の田中清代さんです。清代さんのご出身、多摩美術大学のサークル「絵本創作研究会」の出身者と在校生で、岩井さんと一緒に展覧会を鑑賞しよう、という企画を立ててくださった日に、ご一緒しました。

(岩井さん、清代さん、本当にありがとうございました!)

本展の最初の展示作品は、「100かいだてのいえ」の絵を、鏡を使って立体的に表現した、お子様にも親しみやすいメディアアートでした。

メディアアートの歴史のコーナー。

歴史と言っても堅苦しくなく、お子様から見たら、玩具に見えるような装置の実物が並び、ほとんどの装置が触って体験できるので、夏休みや休日などは、大賑わいの日が多かったそうです。

会場には、様々な絵柄の物と鏡があり、お子様も大人も楽しそうに試していました。

アニメーションの歴史は、フェナキストスコープ(平たい紙の円盤絵を描き、回転させつつスリットの間から覗くと絵が動いて見える)や、ゾートロープ(円筒の内側に絵を配置し、回転中にスリットから覗くと絵が動いて見える)あたりから始まった、というのが定説になりつつありますが。

アニメーション的なものが突然できたのでなく、それより前から、元祖となる物があったのでは、と疑問に思った岩井氏が、海外の論文などを調べて。結果、アニメ以前の発明はいくつかあり、当時の発明家たちが国を超えて文通などの交流があり、影響を受けつつ進化していったことが分かったそうです。

スリットの間から覗く方式だと、1人でしか見られない為、鏡に写して複数人で見られる装置に進化したり。様々なバリエーションが生まれ、当時の風俗画に登場するほど、大流行。

動く絵を見せる施設まであったそうですが、実写の映画が登場すると、映画に人気が集中し、動く絵は、廃れてしまったそうです。

写真と映像の歴史の紹介もありました。お金持ちの馬主さんが、「馬が走る時は全ての脚が宙に浮く瞬間があるのか?」と賭けをして。

馬の動きを証明する為、写真家のパトロンとなり、連続写真を撮るように命じました。

最初の連続写真は、カメラが撮りたい写真の枚数と同じ台数、必要でした。撮影のタイミングは、紐をセットし、馬が通過したら紐によってシャッターを切る、という仕組みを作ったそうです。

初期の写真は、現像も、すぐにしなければならなかったので、大勢のアシスタントを使って、撮れた写真を次々と現像する…という大掛かりな物だったとか。

…というようなお話を、岩井氏ご本人が、分かりやすく、楽しくしてくださるのを聴きつつ、作品を観られるという、なんとも贅沢な時間でした。

歴史的な資料、流れを見てから、いよいよ岩井氏ご本人のメディアアート作品鑑賞へ。手動から始まった動く絵の歴史を踏まえて、電気仕掛けの作品。

機器や技術を用いつつ、紙の人形を投影したり、人間の目で見た時の錯覚を利用していたり、どことなくアナログ感もあります。

展覧会のタイトルにあるように、光と動きの組み合わせで、新鮮な体験を生み出す作品たちでした。実物を観ると、インパクトが凄かったのですが。言葉や写真で説明するのが難しいです。

使用機器は、制作当時はメジャーだったブラウン管テレビ等で、今は維持や新たな入手も難しくなってきているそうです。

グランドピアノとCGを組み合わた作品は、お子様が楽しそうに触っていました。

グランドピアノの作品は、現在開催中の「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」東京都現代美術館で3月30日まで観られるそうです。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/RS/

坂本龍一×岩井俊雄《Music Plays Images X Images Play Music》1996-1997/2024(初公開)

…とにかく情報量が多く、盛り沢山な展覧会で、2時間位見学したものの、もう一回、じっくりと見直してみたいと思うほどでした。

そして、細かな感想は、いつまでも書き足りない感じで、見学から日にちが経ってからのレポートとなりました。

歴史から学びつつ、オリジナリティのある新しい表現を作り出していく、芸術、作品制作の王道を見ました。

年齢や予備知識を問わずに楽しめる充実した内容で、メディアアートというジャンルを、もっと知りたいと思いました。