研究会第3回ワークショップを開催しました(3)-探求思考のトレーニングワーク編 -

【研究会第3回ワークショップを開催しました(2)- 問いを立てる対象を見極める力、事例編 -】の続編になります。記事2ではヒューストン空港の事例を題材に「問いを立てる対象を見極める」ことの大切さに気付いてもらえたのではないでしょうか。今回の投稿では、ワークショップ当日の内容に触れながら、潜在的な理由を明らかにしていくワークショップの技法についてお話を進めていきます。

1.なぜ?を繰り返し問い続ける - 5Whys -

ある課題に対し「なぜ?」とその課題を引き起こした原因を提示し、再び「なぜ?」とその原因を引き起こした原因を提示し続けます。何度か繰り返すと課題を引き起こしている潜在的要因があぶり出され、課題解決への問いを立てることができます。この、「なぜ?」を繰り返し問い続ける技法を「5Whys」といいます。

5Whysはトヨタ自動車から生まれた問題解決のための技法です。トヨタ自動車工業元副社長である大野耐一氏の著書「トヨタ生産方式」が広く知られるきっかけとなりました。

*必ず5回「なぜ?」を問いかける必要があるわけではありません。潜在的要因があぶり出されれば

2.5Whysを行う際のポイント

この技法は簡単そうに見えて実際やって見ると難しい、、5Whysを行う際のポイント以下になります。

【5Whysを行う際のポイント1】

・課題を具体化する

→課題を具体化することでゴールを明確に設定する

悪い例:「なぜいつも締め切りギリギリになるのか?」

良い例:「なぜ予定通り仕事が進まないのか?」

【5Whysを行う際のポイント2】

・「なぜ?」を具体化し絞り込み、関連するように繋げていく

→次の「なぜ?」に繋ぎやすくするために要素を分解し具体化する

必要があります。また、現象同士を途切れさせないことも大切です。

悪い例:「なぜ予定通り仕事が進まないのか?」

→「仕事の量が多いから」

良い例:「なぜ予定通り仕事が進まないのか?」

→「仕事1つ1つに対して想定より時間がかかっている」

【5Whysを行う際のポイント3】

・個人ではなく、組織や仕組みの課題に目を向ける

→個人の課題に帰結させてしまうと、感情にフォーカスしやすくなって

しまいます。仕組みや体制、システムに目を向け「何が原因で引き起

こされている課題か?」という視点で探求してみましょう。

悪い例:「なぜ予定通り仕事が進まないのか?」

→「集中できていないから」

良い例:「なぜ予定通り仕事が進まないのか?」

→「仕事1つ1つに対して想定より時間がかかっている」

3.ワーク - 5Whysの実践 -

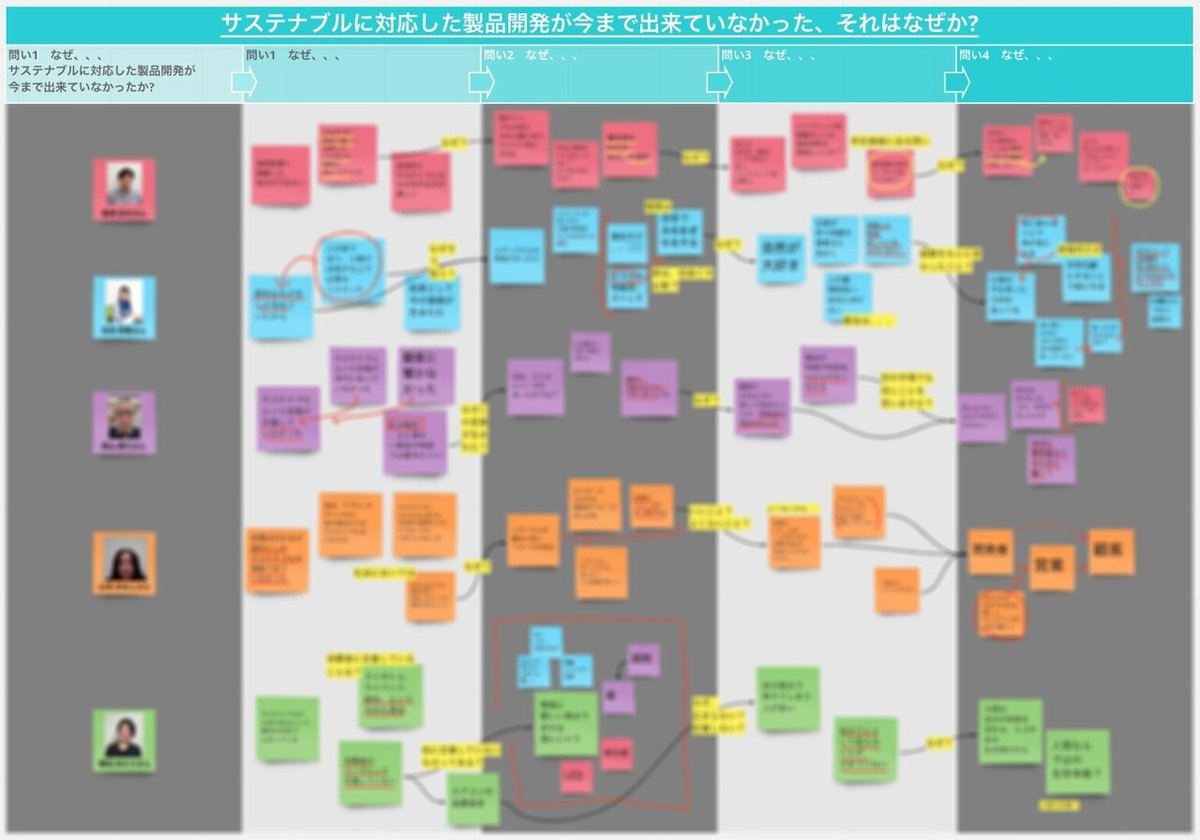

今回、研究会メンバーの皆さんには下記トピックについて5Whysを実践してもらいました。「なぜ?」による深掘りの可視化はmiroで行なっています。トピックによって「なぜ?」を繰り返すことで明らかにしたい対象はそれぞれ異なります。

*3日間の日程によって実践頂いた内容は多少変わっています。

【5Whys実践のトピック】

・「コロナによって、消毒用品やマスク以外に新しく買ったものは

なんですか?」

→新たな生活様式によって引き起こされた購買に対する潜在ニーズを

明らかにするトピック

・「あなたにとってのサステナブルとはなんですか?」

→サステナブルという漠然とした大きなテーマを身近な、実践可能な

ものへと変換するためのトピック

・「サステナブルに対応した製品開発が今まで出来ていなかった、

それはなぜか?」

→サステナブルに対応した製品開発が今まで進んでいなかった原因を

明らかにするためのトピック

はじめの「なぜ?」に対する解答が同じようなものであったとしても深く掘った先にある潜在的な理由は違っていたり、はじめの「なぜ?」に対する解答が違っていても潜在的な理由は似ていたりと、表面に現れた出来事や課題と潜在的な理由にはギャップがある、ということを体験してもらえたのではないでしょうか。以下今回の5Whysワークの1例です。

4.実践した5Whysワークの1例

【今回の5Whysワークの1例】

課題:「サステナブルに対応した製品開発が今まで出来ていなかった」

↓

↓ それはなぜか?

↓

「サステナブルという認識自体が顧客に定着していなかった」

↓

↓ なぜ、「顧客に定着していなかった」のか?

↓

「製品の良さについて顧客に伝わっていなかった」

↓

↓ なぜ、「顧客に伝わっていなかった」のか?

↓

「開発者の意図や、製品の性能や特徴が顧客にとって理解しにくい

情報となっていた」

↓

↓ なぜ、「理解しにくい情報となっていた」のか?

↓

「顧客が受け取りやすい、身近な情報に置き換えれていなかった」

5.【重要】続編へ

ここまでご覧頂きありがとうございます。

研究会第3回ワークショップについては下記の記事に分割しています。

記事1

研究会第3回ワークショップを開催しました(1)

- 発散思考から探求思考へ編 -

記事2

研究会第3回ワークショップを開催しました(2)

-問いを立てる対象を見極める力、事例編 -

皆さん、探求思考のワークいかがだったでしょうか?

次回はオンラインでのレクチャーとディスカッションになります。普段の研究会とは少し違って、新たな発見と刺激のある会になると思います!それではまた次回もよろしくお願い致します!!