『麻雀の基本形80』への異論に答える

『麻雀の基本形80』には誤答が含まれているという告発があった↓

告発ですよ、告発。極上のワインに一滴の毒を垂らしたら、それはもうワインではなく毒です。飲むことはできません。だって(≧▽≦)

何問かおかしいよって声は前からあるんだけどね。

その件に関して。

まずね大前提として、本というのは盲信するのも自由だし、違うと思うのも自由で、自由に読めばいいと思ってるのね。だから、これまでほとんど言い訳したこともないし、そういう議論に参加しなかった。お好きにどうぞって感じ。本は読者が選ぶものだしね。

著者によっては、出版後に誤答だって言われることをすごく嫌がって、そう言われないように細かい工夫をいっぱいする人もいる。

雀ゴロKさんとかウザクさんとか、複数の人に意見を聞いて調整するのは本当に偉いなと思う。そこまでしてない自分は甘いわっていうのも思う。

ただね、俺は誤答だって言われるのは嫌じゃないのね。なので、つっこみ所をなくそうとは思わない。「ああ、確かに」って思うことも多い。

ドラの設定などで異論が出ないように工夫した何切るは、形だけの問題じゃなくなってるから応用性が低いと思う。その種の工夫は、自分が突っ込まれたくないための無用のガードであって、する気がない。

俺はクイズとしての何切るには熱意なくて、常にそのパターンを代表する牌姿を意識してる。厳密にこの牌姿のときは……っていうのは、点の答えが示されるだけ。俺は線の説明にしか興味ないのね。

もうみんな学生時代のことなんて覚えてないかもだけど、教科書と参考書ってけっこう違う。参考書の方が圧倒的に面白いしわかりやすい。なぜそうなるかといったら、教科書というのは絶対に間違ってはいけない本なので、つっこみ所を皆無にしてあるからだ。そうすると代償として、わかりやすくもないし、面白くもなくなっちゃうんだよね。数学みたいな教科は差が小さいけど、文系教科は差が大きいよ。教科書で勉強する人いないでしょ?

異論が出ないようにする努力って、読者のためではなく、保身のための努力だ。そういうのはする気がない。

ただ、俺は締切に追われて最後にガーってやるから、雑すぎる側面も確かにある。そういうのは、みなさんどんどん告発してくださいって思う。

上のnoteに誤答として取り上げられてたのは6問。

そのうち、完全にこりゃ誤答だわ…っていうのは1問だね。

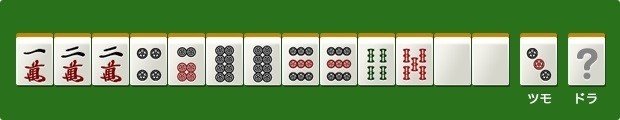

これ↓

これは0メンツなのでチートイを消さない方がいい。9p切りは明確な誤答だ。これ気になってたけど、改めて見てみると明らかに違う。いかんな(;'∀')

誤答とまではいかないけど、問題も解説も不適なのがこれ↓

解説に、データによってアガリ率がどうちゃらって書いてあるけど、アガリ率はリャンメンでもシャンポンでも同じなんだよね。なので、局収支はシャンポンに受けた方がいい、それがその数年後に出したみーにん本の中に書いたこと。

まあ正直これはどっちを切ってリーチしてもいい手牌なので、そもそも問題として不適ではある。

それ以外のこの4つ↓は、

俺の解答(それぞれ3p、9p、4s、47m)が、強者たちによって一部否定されていると。三暗刻の可能性などによって。

まあいいんじゃないでしょうか。これこそまさに上に書いた「自由に読んでください」って部分だわ。

「基本形80」って、読んでみるとわかるんだけど、複雑な話はしてないのね。どうすれば勝てるかも語ってない。

この本の内容というのは、

麻雀はつなげるゲームです。

それにはリャンメンを作ることです。

あとは複雑な形のパターンを覚えること。

まずはそれだけきっちりやりましょう。

って感じ。

役のコツみたいな話はまったく出てこない。役って楽しいから、ほっといても考えるんだよね。牌のつなげ方は楽しくないし、できる人は最初からできちゃって、できない人は教わったことなくてできないまま。だから、つなげかたの基本を考えましょう、それがこの本の内容だ。

三暗刻の可能性とかどうでも良すぎる。麻雀マニアは考えりゃいいけど、そんな役は覚えなくてよろしいわ(==)ウム

この問題↓とか、この本で一番いいたかったことで、

役の前に牌をつなげること

カンチャンを馬鹿にするな

の2つ。

局収支がどうであれ、こういうのは3pを切れよって説明するための本なんだわ。タンヤオ病になるなよと。

もし1s切りが有力なんだとしたら、牌姿をこう↓変える必要があるね。

ただ、これだと3pを切るのが当たり前に思えるから、やはり、タンヤオ病になるな、カンチャンを馬鹿にするな、で元の牌姿がいい。

これ↓は、三暗刻狙いが有力なら、

こう↓変えるのがいいんかね。

赤が1枚あったら、三暗刻より受け入れ枚数の方が重要になる。まあでも、どっちでもよすぎるな。

自分の説明が、本の方針を裏切っているのが1個あった。これだ↓

47mのどっちを切ってもいいけど、どっちかといったら4mを切った方がいいって書いてある。でもつなげることが基本なんだから7m切りになるはず。47mの比較に関する記述は削除したいわ。

さて、明確な誤答のこれ↓を、なぜ増刷時に修正してこなかったか?

この先は短いし、たいしたこと書いてないので、うっかり買わないようにしてください。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?