農薬を考える 02-農薬と環境

現代の農業は、農薬という科学技術の進歩のもとに成り立っていると言っても過言ではありません。そんな農薬に関して、以前の記事「農薬を考える 01-農薬は必要なのか」では、なぜ一般に必要とされているのか、農薬を使わない場合にどれくらいのコストやリスクが生じるのか、ということを考えてみました。

一方で、多くの人が指摘するように、農薬の使用にリスクが存在することも事実です。そのリスクには、環境負荷、農業者の安全、残留農薬、リサージェンス、薬剤抵抗性などが挙げられるでしょう。こうしたリスクのうち、特に残留農薬や環境負荷のリスクは、農薬使用に対する批判の中で議論されることが多いと思います。そこで、今回は農薬による環境負荷のリスクに注目してまとめてみます。

農薬による生態系への影響

農薬は、害虫・病原菌・雑草などの「標的生物」を殺すために用いられるものが多いですが、これらが必ずしも高い選択性(標的生物のみに作用する性質)を持っている訳ではありません。つまり、天敵生物や非病原性の土壌微生物など、意図しない非標的生物も一緒に殺してしまうリスクが多くあります。したがって、農薬による環境負荷のリクスを議論する上では、圃場内あるいは圃場周辺の生態系・生物多様性に対する農薬の影響というのが重要な論点になってきます。

実際に農薬使用が生態系に及ぼす影響を調べた研究は多く、特に周辺の水域に生息する生物への悪影響を報告した論文が多くあります。例えば、Mikhalら(2013)は、農薬使用と水生生物の種多様性には負の相関があり、農薬により "最大で"42%の種多様性が低下することを報告しています。同様に、は、農薬使用と水生生物の種多様性には負の相関があり、農薬により "最大で"42%の種多様性が低下することを報告しています。同様に、Schäferら(2011)も、現在使われている殺虫剤や殺菌剤が大型の水生無脊椎動物に負の影響を及ぼすことを報告しています。また、McMahonら(2012)は、殺菌剤のクロロタロニルによって、両生類・腹足類・動物プランクトン・藻類・水草の種多様性を減らすことが報告しています。

影響は水域生態系だけでなく陸域の生態系にも及ぶことが報告されています。例えば、Cattaneoら(2006)の研究の中では、殺虫剤の使用によりコムギ圃場における非標的生物の種多様性が低下ことが報告されています。また、Geigerら(2010)は、殺虫剤と殺菌剤が生物多様性に負の影響を及ぼしており、有機農業などにより実際に野生植物やオサムシ種多様性が増加したことを報告しています(一方で鳥類の種多様性は有機農業でも変わらないという結果でした)。日本でもホタルやトンボなどが減少傾向にあり、圃場や用水路の整備による環境改変の影響も大きいと考えられてはいますが、原因の一つとして農薬の使用も挙げられています。[(6/22追記) 実際に国内の試験では、有機栽培を実施した水田で、トンボやカエル、水鳥、クモ、絶滅の恐れのある植物などが慣行栽培の水田に比べて多くなっていることが報告されています(片山ら, 2019)。]

さらに、農薬は土壌の生物相にも影響を与えることが知られています。例えば、殺菌剤によって土壌微生物が影響を受けることは想像しやすいと思います。Pugliciら(2012)は、殺菌剤を通常の量使用した場合に、土壌中の硝化菌の活動が低下することを報告しています。さらに殺菌剤以外でも、グリホサートを成分とする除草剤を用いることで、AM菌の菌糸数やミミズの個体数・繁殖率などが低下し、硝酸などが環境中に流出するリスクも増加する可能性が指摘されています(Zallerら, 2014;Gaupp-Berghausenら, 2015)。

ただし、生態影響評価試験によるリスク評価が行われ、農薬自体の環境リスクが小さくなっていることも事実だと思います。例えば、「沈黙の春」という有名な本の中で危険性が指摘されたDDTという農薬は半減期が約100年(?)とも言われ、生物濃縮などの危険性から1970年代には使用が禁止されるようになりました。一方、現在の農薬は半減期が180日以上のものは登録できないようになっていて、6割近くは半減期が10日以内とされています(味の素HP)。したがって、理想は農薬使用ゼロなのですが、有機農業だけが正解と言う訳ではなくて、環境負荷の少ない農薬を選択して生産性を維持していくことも生態系保全の一つの方向性なのではないかと考えています。つまり、使用量の削減や適切な農薬(高選択性など)の選択によって生態系への影響を減らしながら段階的に環境負荷削減に取り組んでいくことも現実レベルでは有効な手段であり、以下の記事では実際そのような考え方で取り組んでいる農家さんもいるようです(FoodWatchJapanの記事)。

農薬とハチ

ハチへの影響は、農薬による環境負荷を考えるときによく議論されるテーマですので、ケーススタディーとして、少し詳しく考えてみます。

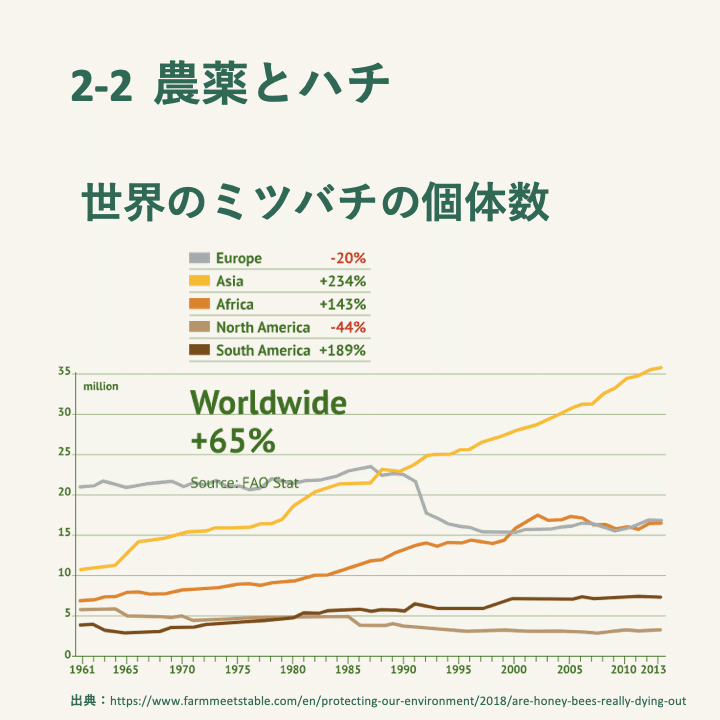

ハチの個体数の変動を見るときに、野生のハチか人間に飼育されているミツバチかで大きく異なります。野生のハチには花粉を媒介するマルハナバチや昆虫に寄生するコマユバチなど様々な種類がいます。マルハナバチは媒花昆虫として重要な生態系機能を担っていますが、その個体数は気候変動などによって大きく減少していることが報告されています(Kerrら, 2015)。一方、ミツバチ(セイヨウミツバチなど)は畜産動物と同じ経済動物(産業動物)です。したがって、その個体数は社会経済的要因にも左右されます。世界全体で見ると、アジア・アフリカの経済発展などにより、過去50年間で65%増加を示しています。意外にも増えている訳です。しかし、ヨーロッパや北アメリカでは、同じ期間でぞれぞれ20%、44%の減少が報告されています(FAOSTAT)。直接的な経済被害も大きいことから、農薬による影響を議論する上では、ミツバチが取り上げられることが多く、今回もミツバチを取り上げます。ただ、マルハナバチなどの野生のハチの保全こそ注目が集って、気候変動対策を考えるきっかけになるといいと思っています。

さて、欧米では2000年代になると、ミツバチの大量失踪が養蜂家から報告されるようになりました。この問題は「蜂群崩壊症候群(Colony Collapse Disorder:CCD)」と呼ばれています。このCCDの原因の一つに、ネオニコチノイド系農薬と呼ばれる農薬が指摘されています。ただ、CCDの原因については盛んに研究が行われていますが、単一の原因を特定されている訳ではありません。農薬以外にも、ヘギイタダニと呼ばれる寄生虫や、寄生虫が媒介するウイルス、病原菌の流行、都市化による蜜源の減少、気候変動による開花時期のずれなども原因として指摘されており、どれも一定の影響を与えていだろうというの共通認識となっています。したがって、自分たちは関係なくて農薬を使っている農家だけが悪いと思い込むのは我々都会人のエゴであり、石油製品依存、電気の使用、自動車など身の回りの生活・社会のスタイルを改めていくことも、ハチの保全において非常に重要であることはまず知っておく必要があると思います。

とはいえ、被害の多くあった欧米を中心として、ミツバチへのリスクが報告されたネオニコチノイド系農薬を規制する政策的な動きが生じています。EUでは2013年からクロチアニジン・イミダクロプリド・チアメトキサムの3種類のネオニコチノイド系(他のネオニコチノイド系農薬は対象外)に対する使用規制を開始しました。ミツバチの訪問する可能性のある作物(菜種など)に関して、開花期にこれらの農薬を屋外(ハウス外)で使用してはいけないこととしました。2018年には上記3種のネオニコチノイドについて全ての作物で屋外使用を禁止とし、さらに規制を強化しました。フランスは特に厳しく、2018年より認可されていた全てのネオニコチノイド系農薬の使用を禁止としています。アメリカでは、2015年より4種のネオニコチノイド系農薬の新規の登録を中止としています。また、州によっては屋外使用を禁止する州法を制定しているところもあります。欧米以外でも、韓国・台湾やブラジルなどで、ネオニコチノイドを禁止または一部規制するような政策が打ち出されています(環境省資料)。

日本でも農薬が原因と考えられるミツバチの被害は年間50~79件程度確認されています。欧米のような大規模なCCDが発生していない原因としては、欧米と違って大規模な直播栽培を行うケースが比較的少ないため、種子処理された種子が播種される際の粉塵飛散が少ないためではないかと考えられます。ただ、日本では水稲のカメムシの防除などでネオニコチノイド系農薬が散布されていて、この時期にミツバチの被害が多いことも報告されています(農水省HP)。現在も、ネオニコチノイド系農薬の規制段階には至っていなくて、使用に関する注意をラベルに記載することと、農家と養蜂家が連携してミツバチへの暴露を減らすこととしています。こうした対策が、欧米諸国などと比較されて、環境保全を求める人に非難されている現状です。

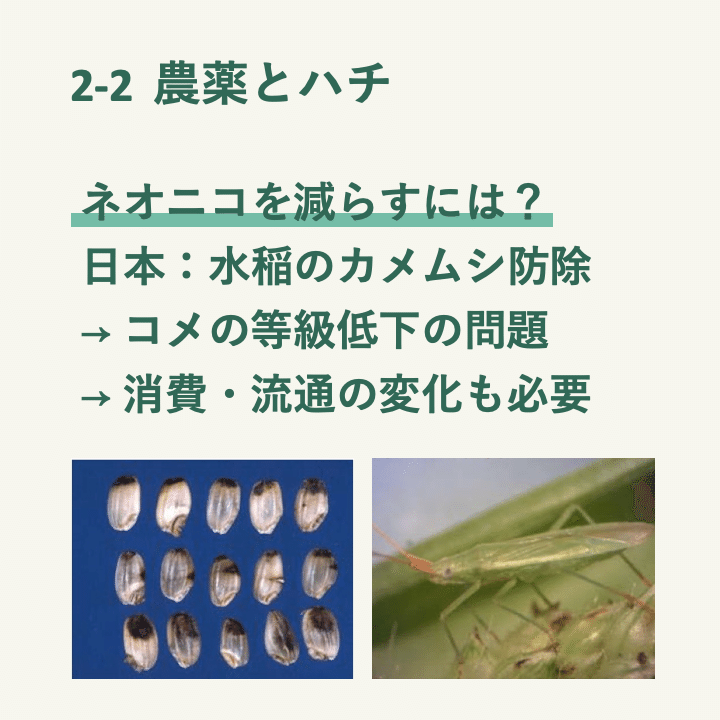

ミツバチやマルハナバチの被害を減らすためにも、ネオニコチノイド系農薬の使用を減らしていくことは理想的だと思います。ただ、どのように減らしていけるのか、規制するだけで十分なのかというのが意外と難しく重要な論点になります。EUでは確かに規制導入が早くから行われましたが、付随する問題がなかった訳ではないと考えられています。早くから規制が行われたイングランドの菜種生産では、2015年の生産量が前年比8%減、2016年の生産面積は前年比13%減となっています。また、主にピレスロイド系農薬が使用され、農薬使用量が2.5倍に増加し、農家の経済的なコストは2200万ポンド(3300万ドル)と報告されています(Scott & Bilsborrow, 2015)。

日本でもネオニコチノイド系農薬が規制された場合に、例えば、カメムシによる斑点米が増加するリスクがあります。色彩判別機などもありますが、十分にカバーしてないのが現状だと思います。それでは、ただでさえ米価が低く経営が容易ではない米農家が、等級低下によりさらに打撃を負ってしまう可能性があります。また、そうした事態を防ぐためにもヨーロッパの事例のように他の薬剤散布が増えてしまうという可能性もあります(どういう代替資材があるのか分かりませんが)。環境負荷削減にかかる負担を全て農業者に押し付けてしまっていいのか、どのような代替方法が想定されるのかと言うことを議論する必要があると思います。したがって、農薬の悪い側面だけを取り上げて、その農薬が現在どのような機能を果たしているのかを無視してしまうと、減らせる農薬も減らせないのではないかとも思います。斑点米など農産物の見た目に対する消費者のクレーム・認識を変えていくことや、流通時の等級制度を考え直すことなど、消費・流通の側から農薬削減の取り組みを支えていくのが妥当であり、実際そのような形での議論も少しずつ起こっています(参考記事)。

農薬を使わなければ環境に優しいのか?

化学合成農薬を使用しないことは、これまでの話からいうと環境に優しい農業の形と言えると思います。しかし、現実に環境保全を行うことは結構難しく、農薬を使用しなくても環境負荷が生じてしまうこともあるのではと思うこともあります。どんな環境負荷が考えられるかということを、少し重箱の隅を突くような話にはなりますが、追加で説明してみたいと思います。[(6/22追記) 慣行よりも有機の方が環境負荷が大きいのではないか?という議論をしたい訳ではないので、そういう議論と誤解されないようにこの章の文章の表現などを一部書き換えました。すみません💦]

(1) 収量と生産面積

有機農業は慣行農業に比べると単位面積当たりの生産量すなわち収量が少ない傾向があります。このことはヨーロッパを中心に行われている有機と慣行を比較したメタ解析論文などの結果などからも言えます。こうした多くの研究では、20%〜40%くらい有機農業の方が収量が少ないという結果が得られています(Seufertら, 2012;Pontiら, 2012;Ponisioら, 2015;Connor, 2008;Laurenceら, 2019 など)。化学肥料を使わないことも収量低下を招く原因として挙げられますが、以前の記事からもわかるように、農薬を使わないことも収量のポテンシャルを大きく下げると考えられます。

有機農業は化学合成農薬を使用しないため、一般には生態系への影響が小さいと考えられます。また、化学肥料を使用しないため、肥料の製造で発生するCO2や土壌から発生するN2Oが少なく、温室効果ガス排出量が少ないというのも一般的な考え方です。しかし、前の段落のように収量が少ないならば、同じ量の生産を行うのに多くの面積を必要することになります。つまり、有機農業に移行した場合、森林や草原などの生態系を農地として利用する必要性が生じてしまいます。以前の記事でも紹介したのですが、Laurenceら(2019)は、もしイギリスが100%有機農業に移行した場合、必要な農地面積が国内外合わせて1.5倍になると推定しています。その結果生じる温室効果ガスの排出量は、国内農業だけを見れば20%減少するものの、国内外合わせると21%増加してしまうことを指摘しています。さらに、Tuomistoら(2012)は、富栄養化をもたらす硝酸の溶脱量や温室効果ガスであるN20の排出量も、生産量あたりで計算すると有機農業の方が高くなると報告しています。このように、有機農業の推進と生産性の維持の間にはトレードオフが存在する場合もあり、そのトレードオフによる環境負荷が発生するという指摘もあります。生産性だけが問題であるわけでもありませんが、増加する世界人口の文脈では、いかにして生産性を維持しながら環境保全を進めていくかも重要なテーマであると考えられます。

(2) 石油資源依存とマイクロプラスチック

園芸作物などでは、除草剤や殺虫剤を使用しない代わりに、マルチやネットといったプラスチック製の資材を利用して防除を行うことがよくあります。ラウンドアップなどの除草剤などは環境リスクは多く指摘される一方で、プラスチック資材が環境へ及ぼす影響についてはあまり俎上に上がらないように思います。重箱の隅をつつくような話にもなりますが、ここで簡単に論文などを紹介してみたいと思います。

自分が考えるマルチの問題の一つに、使い捨ての石油製品に依存することが本当に有機的/サステイナブルなのかという疑問があります。マルチはポリエチレンなどを原料に作られていて、気候変動の大きな原因である原油に依存しています。その上、一回使用して廃棄されることが多いと思われます。日本では現在、農業用プラスチックの再生処理が8割近くまで向上していますが、ポリエチレンの場合は燃料として熱利用されることが多くなっています(農水省資料)。したがって、リサイクルされるとは言え、製造や輸送・廃棄の過程でエネルギー・温室効果ガスは消費/排出されるため、これをクリーンと捉えるかどうかは人による気がします。

もう一つの問題はいわゆるマイクロプラスチックの問題です。マイクロプラスチックというと海洋汚染のイメージが強いと思いますが、土壌中にも存在することが確認されています。例えば、Hortonら(2017)の研究では、土壌中にマイクロプラスチックが存在し、さらにミミズの体内にはより高濃度で蓄積し、食物連鎖を通じて動物へ蓄積していくことを指摘しています。土壌中のマイクロプラスチックの主要な原因の一つには、マルチの使用が指摘されており、Huangら(2019)はマルチ使用量が増えるほど土壌中のマイクロプラスチック濃度も増加する傾向にあることを報告しています。マルチの除去は労働集約的で時間のかかる作業であり、実際に自分も経験があるのですが、端が千切れてしまって注意しないと土に中に残ってしまうことがあります。そのため、農地土壌に残ったマルチの断片が様々な要因で小さくなって、5mm以下のマイクロプラスチックになると考えられています(Astnerら, 2019)。このようなマイクロプラスチックは非常に長い期間分解されずに存在することが知られており、例えばポリエチレンであれば800日経っても0.4%しか重量が減少せず、ポリ塩化ビニルに限っては35年経っても分解されないというような研究報告もあります(Aliら, 2012)。一方、日本では半減期が180日以上の農薬は登録できず、現在の農薬の7~8割が半減期が30日以内(ラウンドアップは21日)であることと比べると、プラスチックは汚染リスク源としてかなり長期間土壌中に存在することがわかります。環境中の存在量やそれによるリスクを推定しなければ農薬とマイクロプラスチックのリスクを比較することはできませんし、マルチを使うべきではないと言うつもりもありません。ただ、農業には農薬以外にも様々な環境負荷リスクがあり、単発的ではなくて総合的に環境負荷の大きさを捉えて改善していくような視点も時に必要なのではないかとこの問題から思っています。

(3) 耕起と土壌侵食

これもまた有機農業に限った話ではないのですが、有機では除草剤を使用できないので、播種・定植前の耕起や栽培期間中の機械除草が、特に稲作や大規模な畑作で雑草対策の中心となります。畑を耕すということは農業の基本と考えられていますし、それを否定するつもりはありません。ただ、土壌生態学という分野から見ると、耕起も生態系の撹乱であると考えることももできます。

耕起というのは、土壌の生態系を撹乱し、土壌有機物量を減少させる方向に作用します。耕起の影響はより大型の土壌生物ほど大きく、例えば、Brionesら(2017)は、耕起をしないことにより土壌中のミミズの個体数が137%、バイオマスが196%増加することを報告しています(ミミズの機能については以前の記事を参考)。また、Lupwayiら(1998)は、栽培前の耕起と栽培期間中の機械除草を行うことで、不耕起の場合に比べて土壌微生物の多様性が減少し、特に栽培期間中に顕著な多様性の低下が見られたことを報告しています。また、炭素隔離と言って土壌中に有機物の形で二酸化炭素を貯蔵するような農業を確立することは、気候変動への対策としてEUなどで注目されていますが(Lal, 2004)、Balesdentら(1999)は耕起によって土壌有機物含量が低下することをまとめており、耕起によって土壌から空気中へのCO2やN2Oの排出が加速されると考えることもできます。さらに、土壌侵食と言って、土壌生成速度に比べてかなり早いスピードで表層土壌が流出し生産性の低下などを招く問題が世界中で深刻なのですが、Lal(1976)の研究などでは、耕起によって土壌の流亡(Run-off)が増加してしまうことを報告しています。

このような背景から、米国やブラジルなどでは、不耕起と除草剤を組み合わせた農業体系が、土壌の保全や燃料の節約に有効であるとして普及しています。除草剤を使用するので有機農業の考えとは相異なるものです。しかし、何が持続的かという視点によって、その方法や考え方が異なってくることがわかります。

まとめ

前半では、農薬が生態系に及ぼす悪影響について書きました。一方、後半では環境負荷を削減することは思ったよりも難しく、農薬をなくしても他の問題が生じてしまうことなどを紹介しました。

もちろん有機農業を推進し、現在農地面積全体の0.5%のしかない有機農家の割合を増やしていくことは重要だと思います。ただ、日本は欧米などに比べると高温多湿で雑草や病害虫が多く、有機農業などがしにくい条件ではあると思います。また、圃場の条件や技術、経済面などから、すぐに有機に取り組める農家も限られてくると思います。そうした中では、残りの99.5%の慣行農家(当然そこにもバリエーションがありますが)が、たとえ農薬0が実現できなくとも、20%なり50%なり農薬使用を段階的に減らしていったり、環境負荷の少ない農薬や使用方法を選択したりすることも、現実的には環境負荷削減の方法だと思います。実際にこれまでの農業では、農薬開発者の努力も含めて、慣行農家が環境負荷削減に貢献してきた部分も無視できないのではないかと想像します。また、慣行でも有機物施用などによる土づくりを段階的に実施していけば、有機に転換できる農家ももっと増えるかもしれません。

しかしながら、現在の一部の議論においては、農薬のリスクのみを強調し、農薬を使ってるから使ってないか、慣行対有機という対立構造を作り上げてしまうあまり、慣行側からの環境負荷削減を正しく評価・応援できず、結果として農業全体の環境負荷削減を適切な形で推進できていないのではないかと考えます。本来は、有機農家も慣行農家も同じ方向を向いているのではないでしょうか。完璧な方法が現実には存在しないのであれば、多様性な農業の形がある中で農業全体としての環境負荷が減るように、多様性を認めてそれぞれの取り組みを応援していくべきだと思います。環境や食などへの意識が高まる中で、農薬のリスクを提示するような記事は確かにセンセーショナルで注目を集めやすいかもしれません。しかし、本当に環境負荷を減らしたいと思うのであれば、現在農薬の担っている役割こそ認識する必要があり、どのように農薬を減らせるのか、農薬がなくなった場合どのような結果になるのかなど、多角的な視点から非常に地味な議論を積み重ねていくしかないのかなという気がしています。そんな議論が可能になるためには、まだまだ勉強しなきゃいけないことがたくさんあるなと思っていますので、またよろしくお願いします。

間違いや反対意見などありましたら、ぜひご指摘ください。

参考文献

*参考文献リストを作ると多分結構長くなってしまうので、文中に論文やWebサイトのリンクを載せてあります。オープンアクセスではない論文もあります。