“推しマーケティング”の極意

デジタルマーケティングの最新情報に触れていると、「これって新しい流れだな」と感じることがあります。私の本業は、コンバージョンを最適化するサービス「Sprocket(スプロケット)」を運営する会社のCEOですが、ユーザー行動の変化は、常に早いものだと感じます。

前回のnoteでは、「”バズらせる”という発想そのものが古くなっているのではないか?」という問いから、さまざまな事例を挙げながら「マーケティング活動が『コミュニケーションを設計すること』から、マーケティングバースという祭りや遊びの『場』を設計・運用することに変わっていくのではないか」という話を書きました。

ありがたいことに、note公式のオススメにピックアップいただくなど、たくさんの反響をいただきました。

今回も、さまざまなマーケティングの最新情報から、新たな潮流について掘り下げてみたいと思います。アーティストやクリエイターと、それを「推す」ファンとの関係性、ベクトルに入り込むようなマーケティング手法です。

「一般発売のない商品をコラボ」ハナマルキ×ずとまよ

味噌・醸造品大手のハナマルキとZ世代を中心に人気の音楽ユニット「ずっと真夜中でいいのに。(ずとまよ)」とのコラボは、とてもユニークな事例だと思いました。

コラボ商品を開発したにもかかわらず、ハナマルキは「一般発売はしない」という選択をしたのです。

同社は2022年3月1日、ずとまよと共同で「スグ旨カップみそ汁」の限定品、「すぐ旨カップみそ汁 揚げなす生姜風味 限定ニラ入り(以下、すぐ旨ニラ入り)」を開発したことを発表した。すぐ旨ニラ入りは、22年4月16日と17日にさいたまスーパーアリーナで開催予定のずとまよの単独ライブの来場者、約3万5000人に配布するという。

(中略)

すぐ旨ニラ入りのパッケージは、ずとまよのミュージックビデオに登場するキャラクター「にらちゃん」を中心にデザインし、限定品もニラ入りとした。

このプロモーションのために、1分24秒のオリジナルの動画も制作。動画は、8ビットの家庭用ゲームのようなアニメーションと、ゲーム風にアレンジしたずとまよの曲で構成したミュージックビデオで、ファンにとってはおなじみのキャラクターが登場する。映像の後半には、シルエットのACAねが味噌汁を飲むシーンが流れる。商品説明のナレーションや「おみそな~らハナマルキ」というジングルもACAね自ら担当した。ファンを喜ばせる要素がちりばめられており、ずとまよの公式YouTubeでは、わずか10日足らずで23万回以上再生され、700件以上のコメントも投稿されている(22年3月9日時点)。

ファンを中心に大きな話題となっており、一般発売を待望する声もある。だが、その予定は一切ないという。その狙いについて、ハナマルキ取締役マーケティング部長兼広報宣伝室長の平田伸行氏は、「そのほうが印象に残るはず。目的は、ハナマルキとスグ旨カップみそ汁の認知を高めること。ずとまよファンを中心にSNSで拡散されることで、幅広い層への波及も期待している」と話す。

「一般発売がない=売り上げのためではない」ということから、ハナマルキ側からの本気度が伝わってくるのと同時に、ファン側からすれば「“ずとまよ”のために、ここまでハナマルキはやってくれるのか!」と思うのではないでしょうか。意図的かはさておき、心理学でいうところの”返報性の原理”が働くようにも思います。

では、なぜハナマルキは、ずとまよとコラボしようと考えたのか? とても重要なことだと思いますが、次のように明かされています。

ずとまよとのコラボレーションは、「ACAねが、日ごろからスグ旨カップみそ汁を飲んでいる」という情報を得たことから始まった。

つまり、アーティスト自身がハナマルキの商品を好んでいたという事実から、スタートしているのです。私はこの「アーティストの態度や言葉に嘘がない」ということが、とても大事だと感じました。

前回のnoteでも”バズらせる”という発想が見破られるようになっていると書きましたが、同じように芸能人やタレントがCMで笑顔を振りまくことに、消費者は共感を持ちにくくなっているのではないでしょうか。

つまりは、自分の「推し」が"本当に好きだ"というところにこそ、共感が生まれるということです。

「架空の芸能プロダクションに打診」森永製菓×アイマス

森永製菓がバレンタインデーに合わせて、バンダイナムコエンターテインメントのゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とコラボレーションした事例にも、ハナマルキの事例と似た共通点があります。

「アイマスの世界観」に参加する形で、森永製菓が架空の芸能プロダクション「283プロダクション」に“打診”することでアンバサダーの起用が決まりました。

アンバサダー起用に当たっては、シャニマス内で園田らが所属する架空の芸能プロダクション「283プロダクション」に“打診”。同プロダクションがこれを“快諾”する形を取った。

(中略)

商品PR動画では、メンバーが30秒間でダースの魅力やお薦めポイントを説明。カットが掛かった後、プロデューサーに向けて「大丈夫かな」「お疲れさまでした」「あとで一緒に食べようね」など、“本音”を明かすシーンをあえて残した。一方で、駅看板にはバンダイナムコエンターテインメントのロゴは入れず、ゲームの世界観そのままを実現したという。

その結果、ファンにとっても没入感のあるプロモーション体験になり、大きな反響を呼んだそうです。

こうした工夫の成果か、吉積氏は「本キャンペーンにはかなりの手応えを感じた」と話す。森永チョコレートのTwitter公式アカウントが1月31日に投稿したキャンペーン告知ツイートには、1.2万件のリツイート、1.9万件の引用ツイート、1.6万件のいいねが付き、フォロー&リツイートプロモーションのために用意した「#DARSシャニマスコラボ」はTwitterトレンドの1位を獲得。

2月28日までのキャンペーン期間中の30秒商品PR動画の再生数は、5人のメンバー合わせて97万回を達成した。「圧倒的だったのが、プレゼント企画の応募数。商品購入レシートを使ってパソコンやスマホから応募する“マストバイ”タイプのキャンペーンはこれまでにもやったことがあるが、応募数は一般的なものに比べて2倍以上になった」(吉積氏)

✨#DARSシャニマスコラボ 実施中✨

— 森永チョコレート (@MorinagaChoco) February 24, 2022

2月24日はDARSブランドアンバサダーとして活躍中の #園田智代子 さんのお誕生日!#HappyDARSday

チョコレート好きな彼女に箱いっぱいの #DARS をプレゼント🎉#283プロダクション の皆様で召し上がってください♪

コラボキャンペーンは2月28日まで開催中です👏 pic.twitter.com/CUkmuCXtP6

私が特にこのプロモーションで最も大事なポイントだと感じたのは、森永製菓の担当者である吉積氏(マーケティング本部菓子マーケティング部チョコレートカテゴリー担当)の次の話です。

ゲームには個性豊かなアイドルが多数そろっているが、「中でも、今回のコラボの中心となった、シャニマスに登場する園田智代子さんは、自ら“チョコアイドル”と名乗るほどのチョコレート好き。ダースのアンバサダーとして、彼女を応援する幅広い方々に、ダースの魅力を伝えてほしいと思った」と吉積氏は話す。

つまり、ゲーム内のアイドルが好きだということを知ったうえで、オファーしているのです。ここはハナマルキの事例と共通するポイントです。

自分の推しである園田智代子さんが「森永製菓ダースのアンバサダーとしてオファーを受ける」ことは、ファンからすれば自分のことのように嬉しいことだったのではないでしょうか。

森永製菓の担当者がいかにアイマスの世界観を壊さずに、実際のプロモーションでの見せ方を考えながら、試行錯誤していたのかが伝わってくるエピソードです。

「本気でフィギュアスケートを盛り上げる」ミズノ×ユーリ!!! on ICE

スポーツメーカーのミズノは、男子フィギュアスケートを題材としたテレビアニメーション「ユーリ!!! on ICE」とのコラボを展開しました。

やはりコラボは「ミズノだからこそできること」が、とても重要です。フィギュアスケートアニメのユーリ!!!とのコラボは、ミズノだからこそできるコラボであり、とても大切な取り組みの1つだと考えています。

これまでも、「勝生選手がミズノの契約選手だったら……」と考え、ミズノの契約選手のお誕生日をSNSでお祝いするのと同じように、直営店で毎年お誕生日イベントを行っています。普段の20倍近くのお客様がご来店され、特に2021年のお誕生日イベントは前年の1.5倍のお客様がいらっしゃいました。

私たちも店舗のメンバーと一緒になって、勝生選手を象徴するブルーを基調としたアイテムをそろえるなど、「どんなことを企画したらファンの皆さんがときめいてくださるか」を考えながら設営しています。(引用内の太字は筆者、以下同)

「ミズノだからこそできること」を追求した結果、直営店で毎年、アニメに登場する選手(キャラクター)の誕生日イベントを開催しています。

MIZUNOは今年もみなさんとお祝いしたい楽しみたい一心であれこれ中。この時間もまたたのし。27日から30日まで。#1129の日準備 #yurionice #勝生勇利 #フィギュアスケート pic.twitter.com/7Kf8aQRoAT

— Mizuno Official Shop (@mizunoshop) November 26, 2021

また、世界のフィギュアスケート界で戦う「アニメの世界観」そのままに、コラボアイテムも最上位の"機能性"を盛り込んでいる、と担当者は語っています。

「競技会やアイスショーの会場で、同志を見つけました」「コラボアイテムを持っているファンに声をかけ、仲良くなりました」などの嬉しいコメントをいただいています。商品をお届けして終わりではなく、スポーツの輪が広がり、応援する仲間が増えていく様子を目の当たりにし、「これがやりたかったことだ!」と感じています。

(中略)

コラボのアイテム開発で大切にしていることは、本気のものづくりをすることです。日本代表ウエアの担当者がコラボアイテムも担当し、そのシーズンに一番おすすめの機能性を盛り込んでいます。

ミズノの担当者から伝わってくるのは、「ユーリ!!! on ICE」のファンを後押しすることで、ファンコミュニティを盛り上げたいという思いです。実際のフィギュアスケート選手と同じように、ミズノがアニメに登場する勝生選手と接することは、ファンにとっても嬉しいことだろうと思います。

これまでのマスメディアのCMに起用するなどの表面的な関わり方ではなく、企業がファンと同じベクトルを向いていることがわかる事例なのではないでしょうか。

TikTokで「魔女業界」のインフルエンサーとコラボ!?

「推し」を活用したデジタルマーケティングの新潮流は、ミズノや森永製菓のようなアニメとのコラボ事例だけではありません。

面白かったのは、TikTokで「魔女業界」のインフルエンサーとコラボした、ロサンゼルスを拠点とする和菓子D2C「MISAKY.TOKYO(ミサキ・トウキョウ)」の事例です。

実は、ミサキ・トウキョウのブレークのきっかけはTikTokだ。ゼロから始めて、今では公式アカウントのフォロワー数は約34万3000人、累計動画再生回数は4800万回以上に達している。

日本では手相占いが主流だが、米国ではクリスタルを使った「魔女占い」がポピュラーだという。起業してすぐに新型コロナウイルス感染症がパンデミック(世界的大流行)を引き起こし、特にスピリチュアルなものへのニーズが高まっていた。

そこで、三木氏はTikTokで「魔女業界」のインフルエンサーと戦略的にコラボすることにした。琥珀糖はカラフルでキラキラとしたクリスタルに似ているため、魔女業界との親和性が高いと考えたのだ。狙い通り、魔女業界のインフルエンサーたちは琥珀糖を気に入り、TikTokやSNSで熱心に広めてくれた。

この記事を読むとさらに驚くのですが、そもそも米国で和菓子を売るために商品開発から米国文化に寄せてつくっており、さらに売り方も魔女業界のカルチャーの文脈をうまく使ってTikTokでコラボするという離れ業を見せてくれています。

さらに、です。魔女だけではなく、マーメイド、ドラゴンなどに横展開しました。ニッチなところで何回もリーチするという手法は、いろいろと学ぶところが多いと思います。

同様に、マーメイド(人魚)のコスチュームを楽しむ人たちが集まる「マーメイド業界」、ファンタジー好きな人が多い「ドラゴン業界」へと、少しずつターゲットをずらしてインフルエンサーとのコラボを続けた。こうしてミサキ・トウキョウはニッチ業界で有名になることで、売り上げを積み重ねてきた。

「米国は人口が日本のおよそ3倍。たとえニッチな業界でも、そこにしっかり刺されば日本の3倍売れるので、市場は決して小さくない」と三木氏。また、人間は同じコンテンツを3回見ると興味を持ち、7回見ると買うといわれている。そのため、「各業界で最低7人のTikTokインフルエンサーを味方に付ければ、そのニッチ業界のフォロワーたちに満遍なくリーチし、購買意欲を刺激できる。実際、この考え方でTikTokに取り組み、売り上げも加速度的に伸ばせた」(三木氏)という。

こうした展開がハマったのは、先ほどの「琥珀糖はカラフルでキラキラとしたクリスタルに似ている」ということもそうですが、和菓子自体のクオリティが高かったことが大前提にあると思います。

まずはネットにある琥珀糖のレシピを参考に三木氏が自ら試作し、アレンジを加えていった。レシピから砂糖の量を5グラム減らしたり、オーブンの温度を1度ずつ変えたりと試行錯誤を続けた。

もちろん、「これでいける」と確信を得るための準備も怠らなかった。例えば、日本国内にある大使館の近くで試作品を配り、海外の人の反応を確認した。また、起業の1年ほど前、世界のフードトレンドの最先端をいくオーストラリアでテストマーケティングを行った。そこで手応えをつかみ、満を持してミサキ・トウキョウを19年11月に立ち上げたのだ。

それに加えて、次のようにインフルエンサーにとって「ASMR(自律感覚絶頂反応)」の動画としても、機能していたことが大きかったように思います。

TikTokで次に仕掛けたのが、かむ、砕く、飲み込むなどの音を強調して、視聴者が快感を覚える「ASMR(自律感覚絶頂反応)」動画だ。琥珀糖はかむとガリッと音がし、そしゃく音もパリパリ、サクサクと心地いい。それでいて、中身をアップにするとゼリー状のきれいな断面が見える。宝石のような見た目と、食べたときの音とのギャップは、動画を見る人を強く引きつける。こうしたASMR動画がTikTokで拡散され、ブランドの認知度が爆発的に高まった。

ASMRとして再生回数が伸びれば、インフルエンサーと和菓子販売との関係性がWin-Winになるというわけです。こうしたインフルエンサー側の心理と、推す側のファンの行動の歯車が噛み合いました。

和菓子D2C「MISAKY.TOKYO(ミサキ・トウキョウ)」の数々の施策は、「推しマーケティング」の事例としても非常に面白いと思います。

「推し」と同じベクトルを企業が共有する

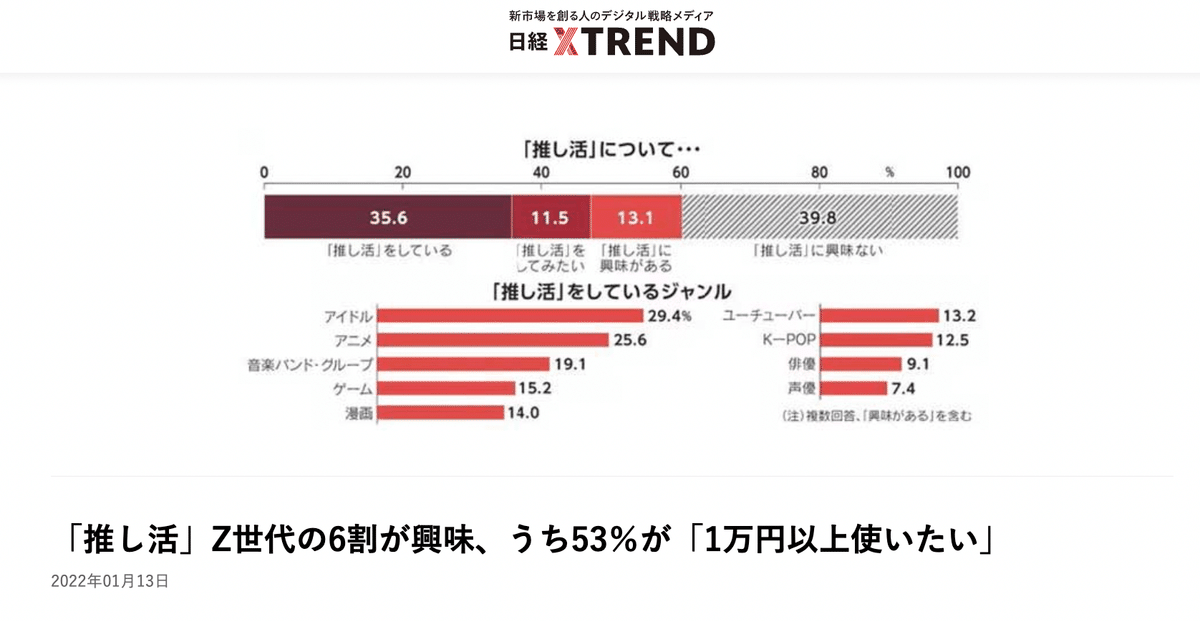

Z世代(1990年代中盤から2000年代終盤までに生まれ)の若者ほど、アイドルやアニメなどの「推し活」に積極的です。

若い世代に商品やサービスを展開したい企業が、「推し」カルチャーにうまくハマることでプロモーションしたいと思うのは当然だと思います。

しかし、これまでの芸能人やタレントがCMでの好感度を競うような「マスマーケティング」と、ここまで見てきたような「推しマーケティング」は性質がかなり異なります。

ここまでさまざまな「推しマーケティング」事例を見てきましたが、SNSなどユーザーと一体になっているような「場」で、マーケティングを成功させるには、ポイントがあることがわかります。

ハナマルキは「一般発売がない=売り上げのためではない」という本気で「ずとまよ」ファンからの共感を得ました。森永製菓はアイマスの世界観をそのままに、没入感のあるプロモーション体験を創り上げていました。そして2つに共通するのは、応援しているミュージシャンやキャラクターが「その商品を好きだ」という点でした。ここに嘘がないことはとても大切だと思います。

ミズノは「ユーリ!!! on ICE」のファンを後押しすることでフィギュアスケートを盛り上げようとしていました。重要なのは、ミズノ自身が日本代表ウエアを提供しているため、キャラクターに"本物感"を加えることができるところにありそうです。

和菓子D2C「MISAKY.TOKYO」は、商品企画の時点で「琥珀糖がカラフルでキラキラとしたクリスタルに似ている」ことから、魔女などニッチインフルエンサーとタッグを組むことで成功を収めました。和菓子自体のクオリティが高いことが大前提であり、"和菓子という商品"そのものからインフルエンサーと共鳴できた事例です。

これは前の3つの事例がいわゆる"成熟商品"であるのと比べて、和菓子D2Cが"新商品"であるからこそ、商品そのものから柔軟にマーケティングを実施できたのだと思います。

このように、それぞれの事例には、どこまで”推し”と"企業"がコラボレーションできているかの”共鳴度合い”はあるものの、ファンと企業は“推し”という同じベクトルを共有しています。図に表すと次のようなイメージです。

企業にとって、マスメディアとの関係が“タイアップ”だったとすれば、「推しマーケティング」はSNSでの“コラボレーション”です。

お互いのブランドや世界観に共鳴することで、それぞれに商品が売れる/ファンが増えるというメリットを享受します。お互いをエンハンス(強める、促進する)するポジティブな結果を生み出します。

企業にとっては、かなり難易度の高いマーケティング手法だと思いますが、うまく実現すれば「Win-Winの関係性」を築くことができる理想的な方法だと私は思いました。

みなさんも「推しマーケティング」を施策の一つとして、試してみてはいかがでしょうか?

あとがき

あらためまして、私はユーザーの行動からコンバージョンを最適化するサービス「Sprocket(スプロケット)」を提供する会社を経営しています。

普段からデジタルマーケティングやCVR最適化の最新情報を追っていますが、今まで登場したマーケティングの概念やフレームワークでは説明しにくいことが多くなっているように思います。

今回は、ファンと企業は「推し」という同じベクトルを共有することが大切だというインサイトを引き出してみましたが、いかがでしたでしょうか。

引き続き、デジタルマーケティングに関する最新情報はTwitterなどで発信しておりますので、よろしければTwitterもご覧ください。長文となりましたが、ここまでお読みいただき大変にありがとうございました!