【対面型ワークショップ運営者必見!】アイディエーションツール「MITATERU」 はワークショップでこう使え

こんにちは、”MITATERU for miro”の企画・制作を担当したフジワラです。

富士通のDXアイデアを考える際の秘伝のタレ的なツールを、miroで使えるようにして一般公開したもの。それが”MITATERU for miro”です。

とはいえ、miroのなかでカードがめくれるだけでしょ、と思ったそこのあなた、アイディエーションカードは、個人的なアイデア出しから、大規模ワークショップまで使える、汎用度の高いツールです。

”MITATERU for miro”を使ってどうやって対面のワークショップをやるのか。今回はワークショップ運営者視点での"MITATERU for miro"の具体的な使い方をシェアしたいと思います。

MITATERU for miro は誰もが使えるツール!

MITATERUってなに?という方は

下記の記事の詳しく紹介していますので見てみてくださいね。なんとこのツール、miroのアプリとして一般公開されており、無料で誰でも使えるんです!

アイディエーションカードとは…

そもそもアイディエーションカードとはなにか、と言えば、強制発想を加速させるツール、枠外の考え方を柔軟に取り込むことを目的としたツールで、シリコンバレーなどでも使われているものです。数枚のカードの組み合わせで無理やりアイデアを作り上げることで、自分の考えになかった要素を加え、新しい発想を極めて短時間に編み出すことができます。

よくある質問として「開催者側がワークショップに期待する意図があるときは、むしろカードの内容がノイズになりませんか?」というのがあります。

その答えは、「ノイズがあるから多様かつユニークなアイデアが出るのです。」というのが私の回答です。

ビジネスに関するアイデア出しにテーマがない事は稀です、基本的なテーマがあって、無茶振りのカードを使うからこそ、これまでの発想になかった視点の新しい発想ができるのです。多くの人の時間を割いて開催するワークショップ、月並みなアイデアが出てきたらそれこそ台無しです。

アイデアを出すためのワークショップに期待する事はなんでしょう。これまでの発想では考える事が出来なかったアイデアではないでしょうか?そのようなときにアイディエーションカードを使ってください。

ワークショップでは、こう使え

では、対面型のワークショップにおいて、どう使うのか?

今回は、とある金融機関A社様のインターンプログラム(数日間の集合研修)で行ったアイデア出しを例に、具体的に紹介します。

MITATERUはインターンプログラムや新人研修、共創スペースでのアイデア出しなどで実績が豊富です。

ワークショップの概要

テーマ:金融機関A社の新しいデジタルビジネスを考えよう

A社には、中期経営計画などで注力したいいくつかの分野があります、その分野を意識したデジタルビジネスのアイデアを考えていきます。

そして、A社の利益だけを追求するというのは、今の時代の流れでは投資家やエンドユーザーには刺さりません。そのデジタルビジネスによって、どのような社会課題を解決してくれるのか?どう社会を変えていく効果が期待できるのか?までを意識したアイデアを考えます。

ワークショップの実施時間:2時間

参加人数:7-12名

開催形式:対面型(現実の会場で実施するワークショップ)

準備編(8名で実施の場合)

会場、用意する物

会場:20名くらい入れる会議室を用意しましょう。

下記は会場のイメージです。

テーブルをランダムに配置するのは、モニターを参加者が見やすいようにする配慮と、枠組みにとらわれない自由な発想を作り出すための心理状態を視覚から醸成する意図があります。

そして、1つのチームは4-5人です。6人だと話さなくなる人が出てきます。3人以下だと話が盛り上がらない場合が多いです。どうしても3人以下のチームができる場合は、なるべく運営側から人員を追加しても4名にすることを意識してください。それができないときは、3名のチームは運営側が積極的に声をかけるなど、手厚くフォローしましょう。

用意する物:意外にも大事なのはペンです。

あえての”ぺんてる水性サインペン”をつかいます。これは適度な太さによって紙などに記入する際にこまごまとした文字を書けない(他の人が読めない細かな文字はワークショップには必要ありません)効果があります。

テーマ

テーマ:企業の場合は明確なテーマになるものがあります。それが中期経営計画などの目標。ワークショップ中に参加者自身がどの目標に対するアイデアを考えていくかを選んでもらうための準備をします。

テーマ設定にはコツがあります、中期経営計画をそのままテーマに使ってしまうとアイデアを出しにくい場合があるのです。目標の範囲がとても広範で、具体的なアイデア出しができないのです。

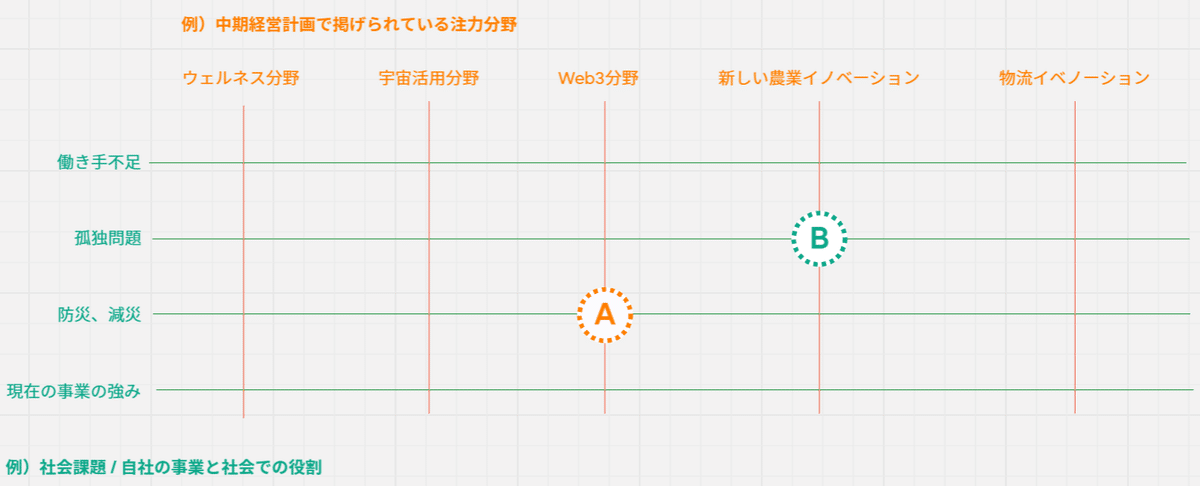

下の図はA社の中期経営計画(まんまではありません)と社会課題をかけあわせたテーマ選択シートです。

MITATERUの問いカードの選定:MITATERUには、49の多様な問いが用意されています、主催者と運営者であらかじめテーマからアイデアを膨らませるのにふさわしいカードを用意しておくことで、アイデアの方向性が迷子にならないようにします。

MITATERU for miroを開き、カードをひたすら引き直してみてください。そのなかから、これかな?というものを直観的に画面キャプチャーして画像化してワークショップの投影資料に貼り付けます。

カードのキャプチャーは、パソコンに入っている画面キャプチャーツールを使うと簡単です。Windowsなら”切り取り&スケッチ”ツールが便利です

タイムライン

表示資料、ワークシートなど

表示資料:表示資料はパワーポイントやPDFデータで作ったものをプロジェクターや大型モニターに表示させて進行資料として使います。タイムラインに沿って、どのようなワークをやるのか、アイデア出しのネタになるインプット情報などを会場の参加者が一緒に見る事ができるものを作成します。

ワークシート:ワークシートは各テーブルの上に置いて参加者が記入できるように用意します。もし、アイデアを記入するための下記のような見た目のしっかりしたワークシートが用意できない時はアイデアを書くためのA3サイズの白紙を用意しましょう。A3サイズの用紙を横長に使い、上半分はカードの転記欄として使い、ポストイットにカード内容を転記して貼ります。下半分の欄には、アイデアを書く。というような形でワークシートを代用できます。

ワークショップのやりかた編

ワークショップ開催挨拶

開催の挨拶はワークショップの主催者、またはワークショップの運営側からワークショップを開く経緯を手短に話します。”チェックイン”と呼ぶこともありますが、これからワークショップモードで行くよー、という意識を作り出します。

※ワークショップモードとは

この記事を読まれる人はワークショップの大原則をご存じだと思いますが、チェックインからチェックアウトまでは、①職位や知名度、権威に関わらずワークショップでは対等に意見を言う、忖度はしない、②他人の意見は否定しない、Yes and…の態度で臨む ③一人で話し続けず他者を尊重する、④人が読める文字で書く、をワークショップの場にいるすべての人に守っていただきます。

参加者どうしで自己紹介

言葉の通り、テーブルメンバーの自己紹介ですが大事なことを書きます。

インターンプログラムのように、すでに参加者が事前に会って自己紹介が済んでいる場合は自己紹介はなくてもOKですが、社内のワークショップで見知った人が多い場合など、不必要と思われるかもしれませんが自己紹介は省かないでください。そういったときは、部署や仕事の自己紹介ではなく、プライベートな趣味、休日の過ごし方、興味のある事などを自己紹介で紹介します。これを機会に同僚やテーブル参加者の意外な側面に気が付く事でチームとしての一体感が増します。

テーマに関連するインプット

インプットで話す内容は、ワークショップの背景となる情報です。

例えば、A社が注目している注力分野、なぜそこに注目しているのか?

注目分野での先行事例。先行事例がもたらした効果。

または、社会の価値観の変化などの、これまでの常識の変化などに注目したインプットを行います。この事例では、中期経営計画の中で注力することが宣言されている注力分野にフォーカスをあてたインプットなどがよいでしょう。

ちなみに私たち富士通デザインセンターがインプットを行う際には、それらに加えて主に人々の価値観の変化についてのインプットを行います。その元ネタとなるのが、独自のリサーチを行うグループ ”インスピラボ” が作成した情報です。ここでは、約30分で8つのメガトレンドをインプットする動画を視聴してもらいました。(こちらは非公開です)

価値観の変化とは、具体的にどんなものかというと…サービスの提供方法の変化とサービスを受ける人たちの価値観の変化…皆さんの周囲にもいませんか?お気に入りのサービスや商品を誰に頼まれるでもなく強力レビューする人とか…その人の行動のベースになっているもの、それが新しい時代の価値観だったりします。

アイデアを出すためのテーマ決め

準備編で用意したフレームワークから、各テーブルで、どのアイデアを出すのか選んでもらいます。

アイデアを膨らませる”問いカード”の選択

アイデア出し

プレーヤーカードと、トレンドカードはそのまま、MITATERU for miroの画面をチームメンバーに見せながら、決定していきます。このときは、複数の運営メンバーでmiroを開けるパソコンでプレーヤーカードとトレンドカードを見せると効率的です。

引き直しは3-5回程度にしたほうが良いかもしれません。意図的にカードを選んでしまうとアイディエーションカードの強制発想の良さが薄れてしまいます。

問いカード、プレーヤーカード、トレンドカードの内容は、その場で水性マーカーで転記します。このため、ワークシートは、みんなで見やすい大きさのA3サイズで印刷するのが理想です。

アイデア欄に、同じテーブルにいる参加メンバーと議論しながら40分間でアイデアを書きだしていきます。今回はたくさんのアイデアを出すというよりもじっくりディスカッションを行ってアイデアを出して行こうという趣旨なので、1つのアイデアをみんなで深めていくというやりかたをします。

インターンプログラムという特性上、40分で1つのアイデアづくりを実施する事は意味があります。チームの中で、誰がアイデアをリードするのか、場のムードをつくるのか、アイデア出しをリードするのか、アイデアを膨らませたり、根拠やストーリーの補強をするのか、チームメンバーにはそれぞれの役割がおのずとできあがっていきます。それは、会社組織においても一緒です。強みを活かして組織の能力を最大化するために、この人はどんな能力を発揮してくれるのだろうか?そこを見極める事もワークの中で期待される事です。つまり、このワークショップの本来の目的はアイデアだけではない、ということですね。

ちなみに、通常のMITATERUのアイデア出しは1回戦あたり10分で行います。こちらは短時間でより多くのアイデアを全力で出しまくる場合の使い方です。

また、40分も時間があるので、次のワークとなる、短時間で伝わるプレゼンのコツなどを表示しておいてもいいかもしれません。たとえば、ご存じかと思いますが、サイモン・シネック氏が提唱した”ゴールデンサークル理論”なんかがいいかもしれないですよね。わざわざ説明しなくても「スマホで調べてね」でいいと思います。TEDトークでご本人が話している動画もありますので、ご興味がある方はあらためて見てみてもいいかもしれません^^

説明の仕方のフレームワークが提示されると、参加者の方々も発表を意識した情報整理をしますので、効率的です。

アイデアの発表とアイデアに対するディスカッション

出てきたアイデアを短時間で説明してもらいます。聞き手はただ聞くだけでなく、ポストイットに”気づき” ”もっとこうしたらいいかも” ”共感したこと”を手早くメモしておいてもらい、発表が終わったらそれを話してもらいます。

ワークショップオーナー(主催者)からの講評

最後にワークショップ主催者から、全体の講評とワークショップに参加してくれた人への謝辞を伝えます。”チェックアウト”と呼んだりもしますが、ここでワークショップモード終わりです、という意識の切り替えになります。

まとめ

いかがだったでしょう、このような形で対面ワークショップでも、オンラインアイディエーションツール、MITATERU for miroは活用できます。そして、これまでも複数の活用事例があります。積極的に使ってみてくださいね!

関連リンク