奈良に残る出雲人の足跡 ダンノダイラの磐座

出雲の野見宿禰(のみのすくね)は垂仁天皇の前で当麻蹴速(たいまのけはや)とたたかい、蹶速の腰を踏み砕いて勝利したため「相撲の開祖」とされている。また彼は、生贄のかわりに埴輪を考案し、土師部の始祖となったという。

奈良県桜井市には、史上初の天覧相撲があった場所とされる「相撲神社」のほか、「出雲」という地区もある。

島根の出雲とどんなつながりがあるのだろう? 2024年6月、出雲地区を訪ねた。

相撲の開祖、野見宿禰ゆかりの神社

近鉄長谷寺駅から西へ20分ほど歩いた「十二柱神社」には高さ2.85メートルの鎌倉時代の五輪塔がある。

四面に梵字仏が彫られている。もとは南東約300メートルの塔ノ本地区の川沿いの野見宿禰塚にあったが、1883(明治16)年の農地整理で直径20メートルの塚が撤去されたため神社に現在地に移設された。塚からは、土器や埴輪、子持ち勾玉などが出土した。江戸時代は巡業する力士の一行が参っていたらしい。十二柱神社の境内には「武烈天皇泊瀬列城宮跡」の石碑も。武烈天皇は残虐な暴君で、彼をもって仁徳系の皇統が絶え、北陸から継体天皇がよばれたと記紀にはしるされている。

明治はじめまで、出雲村では土人形をつくっていた。110軒の集落に窯元10、売店30もあった。今も「出雲人形」をつくる人がいるらしい。野見宿禰が考案した埴輪と関係があるのだろうか。

十二柱神社は昔は社殿がなかった。背後の巻向山(566.9メートル)の山頂手前にあるダンノダイラという場所の磐座が御神体で、明治のころまでは年に1度、村人総出でのぼり、相撲や食事を楽しんでいた。

十二柱神社の北東2キロ、白河という地区には秉田(ひきた)神社があり、出雲の神である大己貴命を祀っている。ここを経由してダンノダイラに登ることにした。

「ダンノダイラなら川沿いにのぼったらいい」と農家のおじさんに言われた。谷にそって、水をたたえた棚田のわきをのぼる。神社の手前の野獣よけの柵をあけて登山道にはいったが、道はやぶにおおわれている。

神社の先の白泉寺の先の集落からの山道もたどってみるがこちらも藪にはばまれた。午後4時をすぎたからダンノダイラは断念した。

ぽっかり明るい集落跡

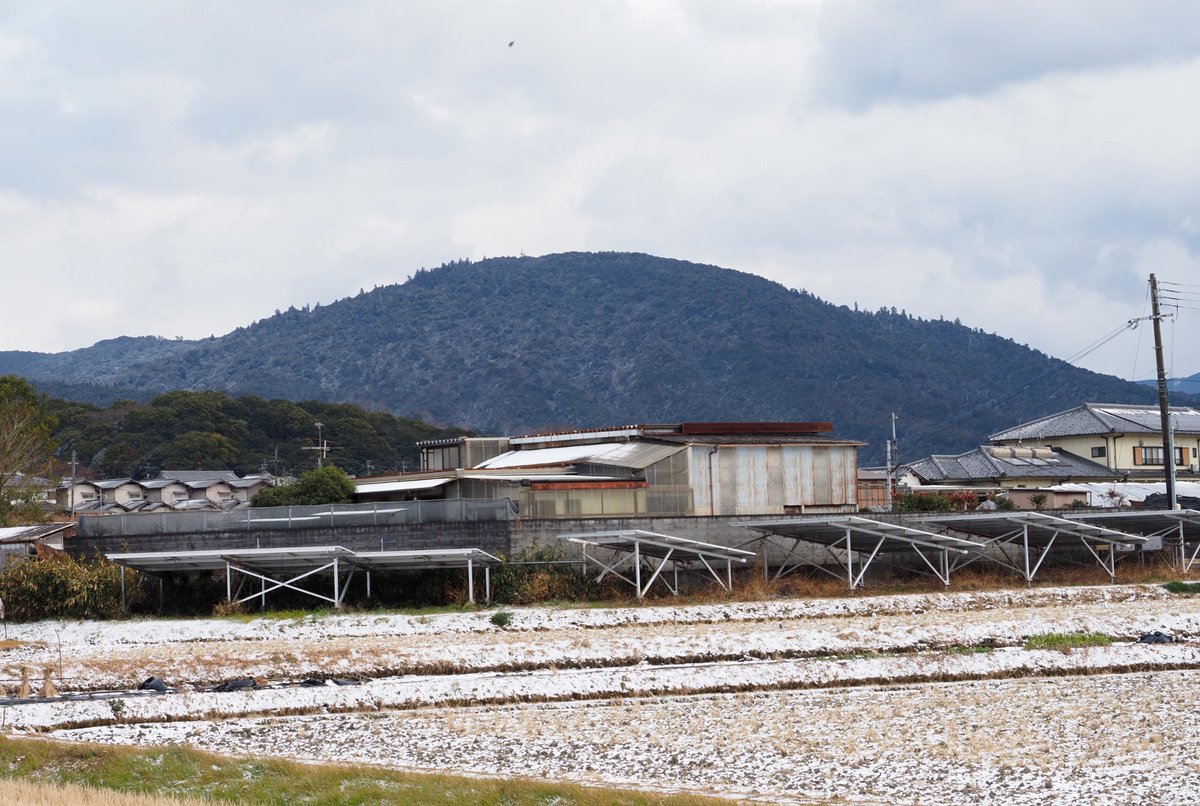

2025年2月、「今冬最大の寒波」の日、冬枯れで磐座があらわになっていることを期待して出雲を再訪した。長谷寺駅をおりると気温1度。山上は氷点下だろう。

十二柱神社の近くに「ダンノダイラ順路」という案内板をみつけて西へ5分歩くと地福寺だ。立派な庚申塔や石仏がならんでいる。

斜面の畑をのぼると、奈良盆地の大和三山が一望できる。獣除けの柵をあけて山にはいり、杉やヒノキの森の簡易舗装の道をさかのぼる。最後は急な山道を一気に登ると葉を落とした広葉樹の明るい林がひらけた。そこがダンノダイラだった。駅から徒歩1時間ほどだ。

東端の杉の森に20立方メートルという巨大な磐座が鎮座している。周囲の樹下には紙垂や榊が飾られている。この峡谷の下800メートルに6月におとずれた秉田(ひきた)神社があるという。

ダンノダイラ周辺の標高485メートルの等高線にそって湧き水がいくつかあり、古代から明治のはじめまでは集落があった。田や宅地の跡もあるという。中国の信仰である「天壇」跡もあるそうだが判別できなかった。

村井康彦によると、磐座信仰は、鉄の鉱脈をさがす工人たちが巨大岩塊に特別の思いを抱いたのにはじまる。製鉄が「国作り」の中核を占めていたことからすれば、出雲系の神と磐座祭祀とは強く結びついているのだという。(「出雲と大和 古代国家の原像をたずねて」)

ダンノダイラから西へ10分ほど平坦な山道をたどると「立入禁止」の札がある。このむこうは三輪山の神域なのだ。

右手にちょっと下ると真言律宗の奥不動寺。吹雪のように雪がふきつけるなか、黄梅が咲いている。

寒いから急な車道を走ってくだろう……と思ったが、凍結路でみごとに転倒した。

1時間かけて巻向駅におりたが電車は50分後だ。天理までの6キロ、右手に端正な三輪山、左には盆地のむこうに二上山と生駒山をながめながら歩いた。信仰の山にかこまれた奈良盆地はひとつの小宇宙であることがよくわかる。