映画全史 -1825年から2024年まで-

【本文の内容・目的】

映画の出現から2020年代までの映画史を

自分用にダラダラ書き連ねていく内容です。

読むための記事というより

モニュメントをつくるつもりで制作してます。

「読む」というより「眺める」

映画史に触れたくなったら

開くものになれば幸いです。

※完成までの過程も公開中。

完成時期は未定。毎日更新中。

1章 映画の出現とその前史

1-1 映画史 以前

「20世紀以前と以降では映像表現が新しいステージに入った」このような言説を否定する人はいないだろう。改めて、この出現を振り返る。

現実世界を映像として複写し、それをある基底材に付着する。このような技術として、まず浮かび上がるのが写真である。写真の起源はニエプス(1765-1837)が撮影した「馬とその引き手」(1825)だと言われている。(「ル・グラの窓からの眺め」(1827)を写真の起源と置く場合もある)写真史と美術史は密接な関係であり、そこからいくつかの問いが浮上するようになる。「絵画におけるリアリズムはどう変わるのか」など。これが「絵画にできることが何か」と自問自答させることになり、印象派が現れるキッカケとなる。また、西洋哲学も「ミメーシス(模倣)」の再考が余儀なくされる。

絵画や西洋哲学に影響を与えるだけではなく、写真側は写真側で絵画に匹敵するような審美性・芸術性を獲得しようとする。つまり、「芸術写真」の領域が開かれ、特にナダール(1820-1910)は写真の可能性を追求した立役者の一人だと言える。(セルフ・ポートレートや空中写真など)

1-2 動く映像の出現

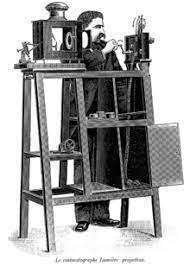

しかし、写真というのはあくまでも静止した断面に留まり、世界の切り取りを提示している状態に過ぎないのだった。ところが、1895年12月28日。動く映像=映画が出現するようになる。パリのグラン・カフェでリュミエール兄弟(1862-1954/1864-1948)が発明したシネマトグラフの最初の上映会が行われたのだ。映画は思想・文学・哲学・芸術など様々な領域に影響を与え、また映画はそれらをフィードバックして更なる可能性を拓け続けてきた。

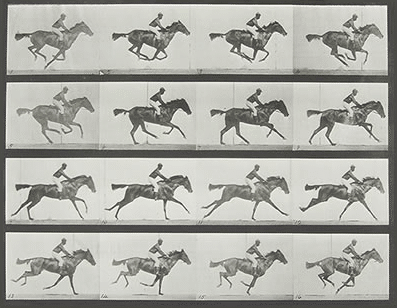

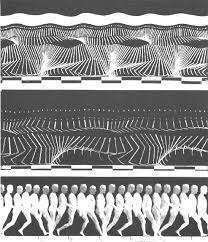

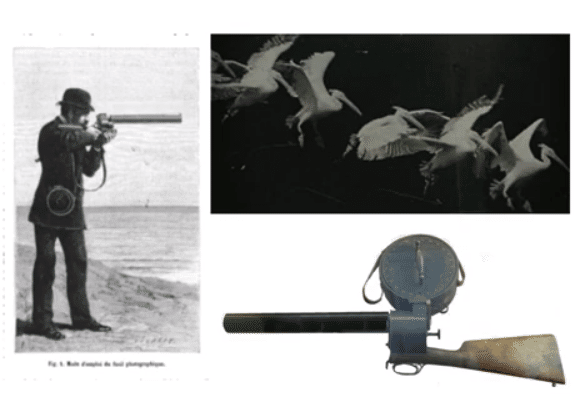

ところで、映画史に入る前に映画出現の前史に少し触れようと思う。まず、連続写真というものがあった。直観的にわかると思うが、パラパラ漫画のように各動作の運動を分割して写真にして、連続体として眺めることで運動が浮かび上がってくる。ナダールもそうであるが、開発者として、特に有名なのがイギリス人(アメリカで活動)のエドワード・マイブリッジ(1830-1904)フランス人のエティエンヌ=ジュール・マレー(1830-1904)の二人である。そして、仮現運動を利用した運動の視覚再現など様々な試みを圧倒したのが前述したリュミエール兄弟のシネマトグラフの発明だったわけです。

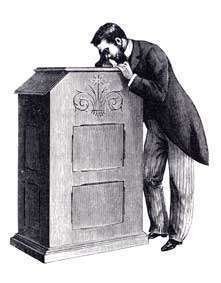

では、なにが圧倒していたのか。アメリカのトーマス・エジソンが1891年に発明したキネトスコープと比較してみよう。キネトスコープとは箱の中を一人一人がのぞき込むと「動く映像」が鑑賞できる装置です。かつて日本で席巻したインベーダー喫茶のようにキネトスコープも店に複数台設置することで大衆娯楽として成功を収めるようになります。しかし、シネマトグラフの出現以降、キネトスコープは姿を消すようになります。

1-3 映画館の登場

シネマトグラフが

新たにもたらしたものは何だったのか。

ひとことで言えば、スクリーンであり、スクリーンへの〈投射=映写(プロジェクション)〉技術です。シネマトグラフの登場は「スクリーンを備えた映画館」と同時的な出来事だったということになります。

プロジェクションについて考えるにあたって、

映画館が成立する条件を考えてみましょう。

1.暗闇の空間

2.スクリーンに向き合って観客が座る空間構造

3.スクリーンを映し出す光源(映写機)は観客の背後

これらの条件によって映画館という空間は成立する。そして、3つの条件が史上初めて出現したのが先述した1895年のパリ「グラン・カフェ」で行われたシネマとグラフの上映だったわけです。このような空間構造は現代も基本的に同じ構成である。もちろん、音響の獲得、色彩の獲得、スクリーンの拡大化、テレビの登場、フィルムからデジタルへの移行、3D的なギミックの活用など、様々な変化はあるものの映画館における映画体験は20世紀も現代も本質的に変わらない映像文化である。

1-4 映画とは?

映画の特異性に触れてみよう。

大きく分けて3つの要素に集約できる。

1.スクリーンの存在

2.光源の不可視性

3.体験の共同性

1.スクリーンの存在

映画において重要なのが反射光を享受する装置だという点である。この点が内部から直接発光するテレビ、パソコン、スマホと決定的に異なる点だと言える。反射光だからこそ、空間全体は暗闇という条件がセットになり、それらが映画特有の迫真性と没入感を醸成する。当時、映画が人を魅了したものは人物の背後で揺れている葉むら、蒸気機関車の煙など、芝居では出現しようのない直接性だと言われている。それは映画の表象する力であり、当時の観客はそこに驚嘆したのだった。現実世界で直接的に起きる出来事を取り込んで、それをそのままスクリーン上に再現する権能。このようなある種の幻覚的な迫真性を映画館は持っているということになる。

2.光源の不可視性

光源の不可視性についてですが、これは真の起源を観客は決して見れないわけです。そこには光と影が揺れ動いてるだけでスクリーンの裏側にも何一つ隠されていない。しかし、逆説的にその実体のなさが映画特有の不思議なリアリティの感触を創出しているようにも思える。映画の魅力の正体はこのパラドックスからくるのではないだろうか。

3.体験の共同性

最後に映画体験の共同性について書くとしよう。一人、一人がのぞき込むキネトスコープとは異なり、複数の人々が一つのところに群れ集い、同一の体験を共同する。そういう意味で共同性が映画館にはあるのだが、この共同性は社交や友愛を育むようなものではなく、無縁の共同空間であることは注意したい。映画の鑑賞時間は自分という存在が観客という匿名性に溶け込み、一時の現実逃避を楽しむ。匿名の群衆を創り出す形態はパリのオペラ座のような階級構造が組み込まれた社交空間とは異なっている。

このような集約された3つの特性は

現在も続く映画体験の魅惑ではないだろうか。

補論① 1-5 単線形で捉えていいのか

【写真術→シネマトグラフ】という映画史観を展開したが、映像という観点に踏み込むなら単一な線形で捉えるのではなく、複雑な視覚文化視を紐解いていく必要がある。

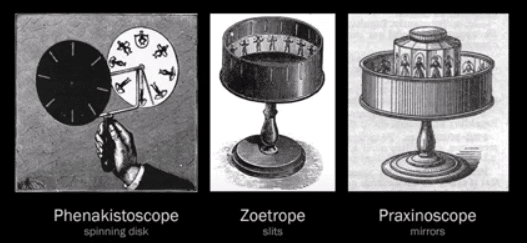

例えば、18世紀末のフランスで流行ったファンタスマゴリアという幽霊ショーは幻灯機(ガラスに描かれた像)を投影・装置自体を動かして像が動く演出を行われていたり、アニメーションの起源として有名なプラキシノスコープ(1877)も無視できない。

補論② 1-6 映画誕生の開発史

映画誕生の背景を1章で説明した。しかし、話の流れを掴むために必要な流れを書いた内容なので映画の開発史的には不十分なのは否めない。その辺の開発の歴史について補論 2では追記しようと思う。

(興味ない方は2章まで飛ばしてください)

映画誕生は大きく分けて5つの条件がある。

1.1秒間に16コマ以上で動く連続映像(仮現運動)

2.1連の映像を投影する装置

3.写真の利用(感光乳剤)

4.カメラ内を素早く通過する柔軟な支持体

5.間欠的にフィルムを動かす装置(マルタ十字ギア)

1.1秒間に16コマ以上で動く連続映像(仮現運動)

仮現運動とは、静止画像でも1秒間に16コマ以上の少しずらした静止画を見ると運動してるように見える現象である。学生の頃、教科書の端っこに描いたパラパラ漫画を思い浮かべるとわかりやすいだろう。これは映画の原理と同じであるが、このような玩具は1831年フェナキストスコープという名前で誕生した。1833年ゾエトロープ、1877年プラキシノスコープ、など開発されたが基本的に同じメカニズムの玩具である。

2.1連の映像を投影する装置

1のような連続の絵を投影する装置が必要になります。これが補論 1でも説明した17世紀に発明された幻灯機と呼ばれるものだ。この技術を活用することで映すということが可能になっている。

3.写真の利用(感光乳剤)

アニメーションの場合1と2を応用させて1コマ1コマ絵を描いていくことで映像を作ることができるわけですが、膨大な作業量で大変な労力になります。それが写真の利用へと繋がるわけですが、まず、1章でも話したエニプスが作ったのは大きな金属板の表面にアスファルトで出来た感光剤を塗って被写体を撮影するという原理でした。この時に彼が作ったものというのはまず映像を得るために8時間くらいかかります。1枚の写真を撮るのに8時間というと我々は感覚から言うと長いわけですが、当時は肖像画を書いてもらう場合を想定して考えてみると描いてもらう場合は8時間以上かかるし、画家もいらないので画期的な発明だったことになる。

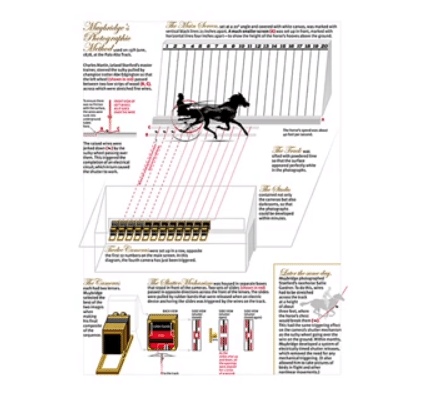

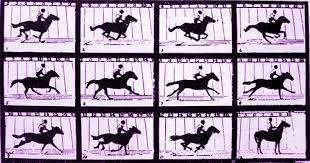

ただ、8時間もかかったのでは到底1秒間に16個の写真を作成するのは途方もないわけです。次に1839年にヘンリー・フォックス・タルボット(1800-1877)という人がエニプスの原理を改良して、金属ではなく紙の表面を定着させる手法を考えます。タルボットがやった発明の画期的な点というのはまず紙で軽いというのはもちろんある訳ですけど、この紙がネガなるわけです。このひとつのネガから映像を複製することが可能になります。同じ一つの映像のコピーがたくさん作れるようになります。それでも1秒間に16コマという“瞬間写真”には程遠く、そこから1約40年間は待つ必要がありました。しかし、1878年にようやく瞬間写真(連続写真)が誕生。すなわち、1章で話したエドワード・マイブリッジ『動く馬』に繋がります。

ちなみにこの『動く馬』の開発背景は芸術的な文脈ではなく、速い競走馬を育てることに情熱を注いでいたアメリカの実業家リーランド・スタンフォード(1824-1893)が「走る馬の脚は4本同時に離れるか?」知り合いと議論になり、当時人気だった写真家のマイブリッジに相談したことがキッカケ

4.カメラ内を素早く通過する柔軟な支持体

タルボットが発明したよう紙(写真)だと、1枚枚非常に大きいので、フィルムとして使うことはできないわけです。そこでロール状のいわゆるフィルムと呼ばれるものを1888年アメリカの実業家・発明家のジョージ・イーストマン(1854-1932)が開発します。紙の表面に感光乳剤を塗った紙フィルムが誕生するのだが、素材が紙なので途中で切れる問題がありました。翌年の1889年にセルロイド製のフィルムをイーストマンが開発。その技術の応用がムービーカメラに使われるようになります。

5.間欠的にフィルムを動かす装置(マルタ十字ギア)

映像をつくるためには間欠的にフィルムを動かす装置が必要になります。それがマルタ十字ギアという装置です。止まって動いて、止まって動いて、そういう断続的な運動の事を間欠運動と呼びます。感覚的に伝わりづらいと思いますが、ベルトコンベアーのようにレンズに写したものを連続的にカメラの中のフィルムに流してしまうと映像が成立せず、映像を撮るためにはまずレンズから通ってきた光を一度フィルムを固定してそこに映像を定着させた後に、それを動かしてまたその写ってないところに映像を定着させてを繰り返さないといけないわけです。この問題は1846年に開発されたミシン(糸を縫うために布が固定されて針と糸が通されて、それが終わると少し動いてまた同様の動作を繰り返す)を応用することで解決しました。その問題を解決したのが1章で登場したエティエンヌ・ジュール・マレーです。

5つの条件が揃って映画誕生へ

1895年のグラン・カフェの一夜へと繋がる。

2章 初期映画(1895-1904)の表現

-リュミエール兄弟

1章は映画が誕生した技術を中心に説明してきた。

次は映画という作品の起源に迫ろうと思う。

映画=物語の萌芽はいつ誕生したのか?

2-1 『工場の出口』1895

1895年 最初に「グラン・カフェ」でリュミエール兄弟が上映した映像が『工場の出口』である。1分弱の間、ただ工場から人々が出てくる光景のみを固定カメラでロングショットしたワンシーンの映画である。ここで確認せねばならないことがある。「20世紀以前と以降では映像表現が新しいステージに入った」という言説は必ずしも映画だけを指してるわけではなく、報道などを中心とした「映像記録」そのものの登場でもある。『工場の出口』は私たちにとって「記録映像」という意味合いの方が近いのではないだろうか。

2-2 『赤ん坊の食事』1895

題名の通り、テーブルに座った赤ん坊に両親が食事をさせる場面を切り取っただけの映像である。この作品のテーマは赤ん坊の食事や家族の団欒になる。しかし、当時話題になったのは背景に映り込んだ木々の揺れ、赤ん坊の前掛けが風に持ち上げられている、すなわち、再現された偶発的な自然の光景に観客が熱狂したのだ。偶然の映り込みが人々を感動させたのである。映画史をたどる前に映画の権能(表象する力)について少し説明しよう。

2-2A 映画のリアリティについて

現実世界で直接的に起きる出来事を取り込んで、それをそのままスクリーン上に再現する

映画は偶発的な出来事も取り込むことができて、そこにある「リアリティ」を感じている。どちらがリアルかと言われたら、目の前に役者が存在してる方が当然、リアルだと言える。映画の場合は、スクリーン上に揺らめく光と影の戯れを見ているだけである意味で空虚なものなのだが、そこには、かつて人類が知らなかたような「別のリアル」を感覚することができたということが、映画体験の斬新さに繋がっていたのだ。

-どういうことか

「別のリアル」とは、目で現実を見るよりカメラを通して見る映像の方が「よりリアル」なものとして感知できるのであり、具体的にはジョナサン・クレーリー(1951-)を援用して話そう。クレーリーは「映画の視覚問題」と「失認症」(1870-1880)が同時代性の問題として指摘する。「視覚的には対象を把握してるにも関わらず、概念的に同定できない」これは意味付けのない自然を映画のスクリーン上で発見してしまうことが、上記の感動を呼び起こすことを意味する。つまり、リアリティとは目の前の認識された表象“だけ”ではなく、その裏側(同時代『夢分析』のフロイトによる無意識と同じ構造ともいえる)を捉えることが問題として浮上しており、その解決策として、まさに映画でないとありえなかったような、カメラを通した知覚の在り方があったのだ。

2-3 『水をかけられた散水夫』1895

この映画は右の少年がいたずらをしてずぶ濡れになる水夫が追いかけてお仕置きする映像だ。この作品は先述の二つとは異なり、「物語」の萌芽がみられる。重要なのは、この水夫がいたずらした少年を画面の左端で捕まえるのだが、その少年を画面中央に引っ張ってお尻を叩いてるということだ。すなわち、明らかにこの水夫は画面を意識しており、「演技」していることになる。この初期作品から既に見出されるのは演技=演出、そしてフィクションをつくろうとする物語的欲望である。それでも、カメラを動かす・編集するという映画技法が用いられてるわけではない。

2-4 アトラクション映画

リュミエール兄弟を中心とした映画の初期作品(1895-1904)は物語が支配的になる前の映画である。これを発展史的に捉えるなら、未熟な映画と評することができるだろう。しかし、映画研究者のトム・ガニング(1949-)はこれらの初期作品はアトラクションの映画であり、現代の映画とは異なる関係(観客-作品)を結んでいると論じている。物語世界に観客を引き込もうとする映画ではなく、観客に直接語りかけ、観る者の身体に直接的な刺激やショックを与えることを目的としており、観客はスリルや快楽を求めていたのだ。当然、現在もアトラクション映画があるようにこのようなスリルや快楽は物語が不必要というわけではない。あくまでもこれらは時代ごとに観客に要請された相対的なものである。

リュミエール兄弟以外にも、ジェームズ・ウィリアムソン(イギリス)の『大飲み』(1901)フランスのジョルジュ・メリエス(フランス)の『月世界旅行』(1902)などもある。特に『月世界旅行』は「編集」が使われている映画で、映画史のメルマーク的な位置づけの作品である。

補論① 2-5 アトラクション映画の試行錯誤

物語世界に観客を引き込もうとする映画ではなく、観客に直接語りかけ、観る者の身体に直接的な刺激やショックを与えることを目的としており、観客はスリルや快楽を求めていたのだ。当然、現在もアトラクション映画があるようにこのようなスリルや快楽は物語が不必要というわけではない。あくまでもこれらは時代ごとに観客に要請された相対的なものである。

映画というのは物語化へ突き進むわけですが、

アトラクション映画について

もう少し詳細が知りたい方向けに追記します。

(流れだけを知りたい方は3章へお進みください)

ジョルジュ・メリエス

2章の最後にサラッと紹介した人物であるが、メリエスの映画史における役割は非常に大きい。元々、マジシャンのメリエスは「トリック」を駆使して、この時代の最高峰に上り詰める。

リュミエールの上映会に参加したメリエスは、リュミエール兄弟に「カメラを売ってくれないか」と頼むが、 当時販売予定(2年後に販売される)がなく、断られます。リュミエールの父親が「映画は未来のない芸術である」と伝えられていた通り、この発明はリュミエール本人達も一時的な興行ぐらいの認識でした。諦められないメリエスはイギリスで似たような模倣品を業者から購入、改造して、自力でカメラを制作してようやく映画製作を始める。

最初はリュミエールの模倣でしたが、徐々に自分の得意とするマジックを使った「トリック映画」を発表していくことになります。1896年『ロベール・ウーダン劇場における雲隠れ』、1901年『ゴム頭の男』、それ以外にも数百本のトリック映画を製作します。画期的だった点が当時の映画はワンショットだけで出来ていたのに対して、いくつかのショットをつなぎ合わせて一つの作品を作った点で、1899年『シンデレラ』は最初にいくつかのショットをつなぎ合わせた初めての作品になります。そして、を彼を一躍有名にして歴史に名を残した作品が2章で紹介した『月世界旅行』です。

余談ですが、シネマトグラフを活用して「どうしてトリック(一度撮影を止めてその間に人を動かして消えたように見せること)に気づいたのか」

一説によると、街中で撮影してた最中にカメラが故障してしまい、故障したカメラを直して同じ位置から撮影を再開したそうです。その後、撮影したフィルムを見るとカメラの前を途中まで通過していた馬車が突然、霊柩車に変わってしまった。この奇妙な体験からトリックに気づいたそうです。ちなみに当時のメリエスのトリック映像は映画というよりマジシャンのショーに近く画面の中の人物(メリエス)が観客に向けてアピールするなど、物語映画とは異なる作りになっていることも作品から伺えます。

フェルディナン・ゼッカ1864-1947

フランスのパテ映画社でゼッカは幻想的・奇術的な映像のメリエスとは対照的に物語を視覚的に語ろうとする葛藤が見られる。代表作は1901年『ある犯罪の物語』

殺人を犯した男が逮捕され処刑されるまでを描いた作品

注目すべきは中盤の刑務所で眠っている男が夢を見ている演出が施されている点である。左上のフレームの中に一回り小さなフレームが現れ、そこで男の過去の記憶が実演されている。(漫画の吹き出しみたいなもの)技法としては未熟だが「ピクチャー・イン・ピクチャー」と呼ばれる手法をで、回想(フラッシュバック)をどうにか表現しようとした演出の痕跡が残されている。つまり、「映画言語」の誕生である。

映画とは「撮る」と「物語」と「映す」を

ただ結ぶのではなく、映画言語(映画の技法)を駆使して

「映像を創る」ということが非常に重要な形式になる。

ブライトン派(イギリス)の登場

今までアメリカ(エジソン)とフランス(リュミエール兄弟)が中心だったわけですが、主要な映画の生産地として、他にはイギリスが挙げられます。特にイギリスのブライトンという州に集まった映画の作り手達の集まりを「ブライトン派」と呼ばれて有名です。その代表格が先ほど紹介したジェームズ・ウィリアムソンとジョージ・アルバート・スミス(1864-1959)です。

スミスの1900年『おばあさんの虫眼鏡』、1903年『メアリー・ジェーンの災難』、ウィリアムソンの1901年『大飲み』などが有名です。

孫が虫眼鏡を手にしていろんなものにをかざす作品

1シーンにいくつかのショットを分割して提示する方法が画期的。また、登場人物から見た主観の視点が挿入されていることでも有名。

1つのシーンで寄りと引きの画を撮る。

観客に表情が伝える

「撮影するな」と怒った男が画面に近づいてきて

カメラマンごと飲み込んでしまう

義和団に襲撃された中国伝道会をイギリス海兵が救出する

様々なショットを自然につないで連続的なアクションを見せたこと、縦の構図を活用して手前と奥をダイナミックに視点移動させてシーンを継続させている。

演劇的空間から離れ、映画的空間を立ち上がらせた。

3章 物語映画の誕生 1905-1910

初期映画は物語ではなく

アトラクションが中心だった。

しかし、その中でも物語や映画的技法は

出現し始めていたことが確認できる。

3章ではいよいよ

物語映画の誕生に迫ろうと思う。

3-1 リュミエール兄弟とエジソン

物語映画の誕生を語るためには

それ以前を捉え直す必要がある。

その手掛かりが先述したトム・ガニング「アトラクション映画」の捉え方であるが、逆説的に「アトラクション映画」がなぜ廃れてきたのか考えていこう。1-2でエジソン(キネトスコープ)とリュミエール兄弟(シネマトグラフ)を対比させたが、作品自体も大きく異なっていることに注目してみよう。キネトスコープの作品はブラック・マライアという要塞のような建物に著名人などを呼んで様々な動作をさせた。これはキネトスコープが持ち運び不可能な大型機械だったこと(物理的制約)が大きく、逆にシネマトグラフは持ち運び可能な小型機械ということもあり、街や世界へ飛び出た。

日本含めて海外へ飛び回る

フレーミングという意識への萌芽でもある。例えば風景や人の動きをよく観察した上でどこの位置にカメラおけば、「それがよりよく表現できるのか」ということを考えた上でシネマトグラフの作品はカメラポジションを決められている。また、自分の会社の社員等を撮影技師として育成して世界中に派遣したことも映画史における、革新的な出来事だったと思う。これはシネマトグラフが撮影機&映写機という特徴が大きく、世界各地に派遣された撮影技師たちは行った先で異国情緒あふれる風物を撮影して、それをフランスに持ち帰って フランスや現地で上映する。映画がこの時代、同時的に浸透したのは、リュミエール兄弟のこのような活動(1895-1897)が影響を与えているのではないか。

しかし、当時そのような人気だった風景映画は予算がかかるし、もう一つ人気だった時事映画も予測が難しいため、観客の飽き(熱気が下がる)に伴い継続が難しくなります。それが1904年頃からフィクション映画。

すなわち〈映画=物語〉の出現に繋がる

3-2 映画史におけるポーターの重要性

アメリカのエジソン社に勤めるエドウィン・S・ポーター(1870-1941)はアトラクション映画から物語映画を移行するキーパーソンだ。電気技師からエジソン社に入社して映画関係の仕事をしてたポーターは海外の映画をいち早く確認できる立場にあった。そのため、フランスのメリエスの作品などを観て多大な影響(ショットを繋ぎ合わせて一つの物語をつくる)を受けるようになった。

それでも、ポーターの初期作品『ニューヨーク23番通りで何が起こったか』(1901)はアトラクション映画である。リュミエール兄弟などの初期映画と同じく1分程度の短いフィルムで、ニューヨークのストリートに固定カメラを置いて道ゆく人びとを捉えた作品だが、単なる記録映画ではない。画面の奥から手前に歩いてくるカップルをずっと映している。すると二人がカメラの前に来たところで強い風が女性のスカートがめくり上がる。地下鉄の排気口から噴き上がる風でまくれあがるマリリン・モンローのイメージへと直結する女性身体の見世物化が伺え、観客に刺激を与えようとする映画のアトラクション性そのものであった。

そこから、1903年に公開された『アメリカ消防夫の生活』と『大列車強盗』は物語映画へと接続させる重要な技法がいくつも使われている。カメラや編集がいかに視覚的に物語を作り上げようとしていたか、それをポーターによる映像実践から確認していこう。

※これからは映画作品の技法・映画文法の解説は映画史の間延びを防ぐため各作品タイトルにリンクを貼り付けた。各作品の魅力やなぜ、この作品が映画史に残る作品なのかを知りたい方はリンクを踏んで確認してほしい。

『アメリカ消防夫の生活』1903

消防士が火事に巻き込まれた女性と子供を燃える家から救出する物語で、九つのシークエンスショットから構成されている。ウィリアムソンの『火事だ!』1901に影響された作品だが、映画の文法の確立を考えると重要な点が色々ある。

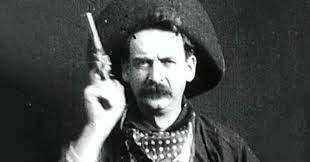

『大列車強盗』1903

金品を強奪した強盗四人組が列車に乗り込んで逃亡、通報を受けた保安官が彼らを追いかけて射殺するという物語。基本的にはフィックス(カメラを固定したままの撮影)のロングショット/ロングテイクで演劇的なシーンの連続ではあるものの、細部の演出からは視覚的な語りの欲望が見受けられる。映像それ自体が持つダイナミズムを技法によって生み出そうとしている。

最初にアメリカで作られた西部劇

3-3 「ハリウッドの父」D・W・グリフィス(1875-1948)

先ほどの例から分かるように、この時期の映画にはアトラクション性/物語性という二つの視感モードが混在しているのがわかる。それが物語映画として確立していくには「ハリウッドの父」と呼ばれるD・W・グリフィスの登場を待たなければならない。ただし、他の映画史で謳われるような「映画文法をグリフイスが独自に確立していった」という見識には異議を唱えたい。同時代的に、さまざまな国で試行錯誤され、その中で「グリフィス」という神話が作り出されたにすぎないからだ。

グリフィスは演出家を夢見てエディソン社のポーターに脚本を売り込むも、不採用となって役者として過ごした。その期間に映画製作を学び、1908年にバイオグラフ社に入社、同年『ドリーの冒険』で監督デビューする。有名作品は1915年『国民の創生』1916年『イントラレンス』である。

映画史では「古典的ハリウッド映画」と呼ばれる映画の型が築き上げられた時期になる。端的にそれは、観客が登場人物に感情移入できるようカメラは存在を消し、登場人初の心理を的確に観客に伝える撮影/編集技法を構築、『アメリカ消防夫の生活』でも記載した「コンティニュイティ」(異なっている場面を時空間的に連続性を感じられるようにまとめあげる編集)の構築、これこそが古典期のハリウッド映画の根幹をなす規範であり、グリフィスが確立させたのだ。

映画史による

アトラクション(見世物)から

物語への変遷を辿ってきた。

ここから映画史全体の基盤を揺れ動かす出来事は

1920年代後半-30年代のトーキーを待たねばならない。

しかし、

それではあまりにも多くのものが取りこぼされる。

そこでここからは10年代刻みの当時の作品を

確認していきながら映画史を書き連ねようと思う。

先に伝えておくが、、、

ここからは明快な歴史の直線を描くつもりはない。

2-2で伝えた通り、映画とは同時代的なものである。各地域に映画史がある。第一次世界大戦でアメリカが席巻した裏側にはフランスの芸術との結びつき。日本文化と映画文化の適合。イタリアやドイツの出現。アジアやインドや南米など、すべての国を語ることは不可能であるが、それでもできる限り横断可能な世界史的な年表を練り上げていくつもりだ。

映画史にとって重要なのは横断である。

残念なことに横断しやすい映画史は

調べる限り見当たらない。

この映画史(モニュメント)をつくりあげる方向性を

改めて確認したところで次章へ移動する。

4章 1910年代の映画

4-1 エディソン社崩壊 ハリウッドと長編作品へ

4-2 第一次世界大戦 以前 映画文法の躍進

4-3 第一次世界大戦 以降 アメリカの躍進

4-4 古典ハリウッドからUA創設

※制作途中

1910年代

1920年代

トーキー映画の出現

1930年代

戦争と映画

1940年代

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

20世紀の映画

2010年代

2020年代

制作過程の更新・お知らせなどは映画好きが集まる

コチラのコミュニティで公開中

参加者募集中!!

質問・感想・アドバイス頂けたら励みになります。

【参考】

『二〇世紀の思想・文学・芸術』

『24フレームの映画学』

『映画の胎動 1910年代の比較映画史』