先行スパン2を極める:一目均衡表

1、計算式を覚える

【計算式】

先行スパン2= ( H52 + L52 ) ÷ 2

※H52とは過去52日間の最高値、L52とは過去52日間の最安値のこと。

※上記計算式で計算された数値を本日を含めて26日将来に描画。

※数値は全て本日を入れた計算。

基本は転換線・基準線と同じだが、

26日将来にずらして描画するというところが特徴。

先行スパン2 =

(過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)÷ 2 を26日将来に描画。

※但し、数値は全て本日を入れた計算。

2、計算式から何がわかるか?

先行スパン2は過去52日間の値動きの中心値を出し、

それを26日将来にずらして、つないだ線。

3、先行スパン2は何を表わす線か?

一目均衡表では

短期を9日間、

中期を26日間、

長期を52日間として

それぞれのトレンドを比較している。

長期の相場水準、長期のトレンドの方向、

そして長期勢力の均衡点を表わす。

先行スパン2が

長期(52日間)の中心値をつないだ線だとすると、

先行スパン2の向きが

まさに長期トレンドの方向性を示す。

4、予測とは?

わかるのは、

もし明日価格が上昇して、ある抵抗ラインを破ったら

勢力バランスが買い方に圧倒的に傾くとか、

もし明日価格が下降して、ある支持ラインを割れたら

勢力バランスが売り方に圧倒的に傾くとか、

そういうこと。

【予測とは】 重要なモデルパターンを作図しておくこと。

それと実際の価格変動を比較し分析する。

5、上昇相場時の予測

半値押しまでだったら、再度上昇する可能性の方が強い。

ところが半値押しを過ぎると再度上昇する可能性より

そのまま下がっていく可能性の方が多い。

【先行スパン2の位置】

・52日間上昇した相場が下降に転ずると

半値押しになるのが先行スパン2の位置

先行スパンに向けて線を引いておく。

これを予測という。

もちろん次の日から下がるとは限らない。

そのまま上がっていけば、何も予測の必要などない上昇相場だ。

仮に下げだしたとしてもこのラインのとおり動くわけではない。

ポイントはこのラインに対してどう動くかを見極めること。

現在までの上昇トレンドが

継続するか消滅するかの分岐点を示しているのが先行スパン2。

価格と、時間的経過と、両方から分岐点をとらえている。

6、下降相場時の予測

【先行スパン2の位置】

・52日間下降した相場が上昇に転ずると半値戻しになるのが

先行スパン2の位置

その予測ラインと実際の値動きを比較することにより、

買い方・売り方の力関係を正しく把握できる。

どちらにしろ予測のラインと実際の値動きを比較すれば読み取れる。

7、もみあい相場時

仮に52日間のもみあい相場があったとする。

そのとき先行スパン2はそのもみあい相場の中心値を示す。

上昇相場の後、もみあいに突入したとある52日間をピックアップした。

そのときの先行スパン2が緑の○の部分。

もみあいが続いているので先行スパン2が横ばいになっている

のがよくわかる。

これは長期もみあいが続いている状態を示す。

やはり上昇相場の後、

もみあいに突入したとある52日間をピックアップした。

そのときの先行スパン2が緑の○の部分。

もみあいが続いているので先行スパン2はやはり横ばいになっている。

その後の値動きを追いかけてみると

下降してきた価格が先行スパン2を割り込んで

どんどん下がっていくのがわかる。

ということはもみあい放れをしたということ。

このケースではもみあいから下放れたということがはっきりとわかる。

安定下降していた価格が底を打って

安定上昇に変わるという典型パターンを仮想で作ってみて、

そのとき、先行スパン1・先行スパン2がどう動くかを検証してみる。

底を打ってから26日目に先行スパン2と交わる。

長期(52日間)の下降トレンドの半値戻しの価格に、

底から26日で到達する位置というのが先行スパン2の意味合いでした。

先行スパン1だが、

上記のような典型パターンでは底を打ってから

17日目と18日目の間で価格が先行スパン1と交わる。

先行スパン1は

長期(52日間)の下げ相場に対する三分の一戻しの位置にあたる。

52日 ÷ 3≒ 17.5日

ということは逆に長期(52日間)の上昇に対しては、

先行スパン1は三分の一押しの位置にあたる。

天井をを打ってから26日目に先行スパン2と交わる。

長期(52日間)の上昇トレンドの半値押しの価格に、

天井から26日で到達する。

それに対して、天井を打ってから17日目と18日目の間で

先行スパン1と交わる。

先行スパン1は

長期(52日間)の上げ相場に対する三分の一押しの位置にあたる。

先行スパン1のところで価格が跳ね返りやすい。

三分の一押し、三分の一戻しというと、

押し目や戻しの反転位置に一番なりやすいところ。

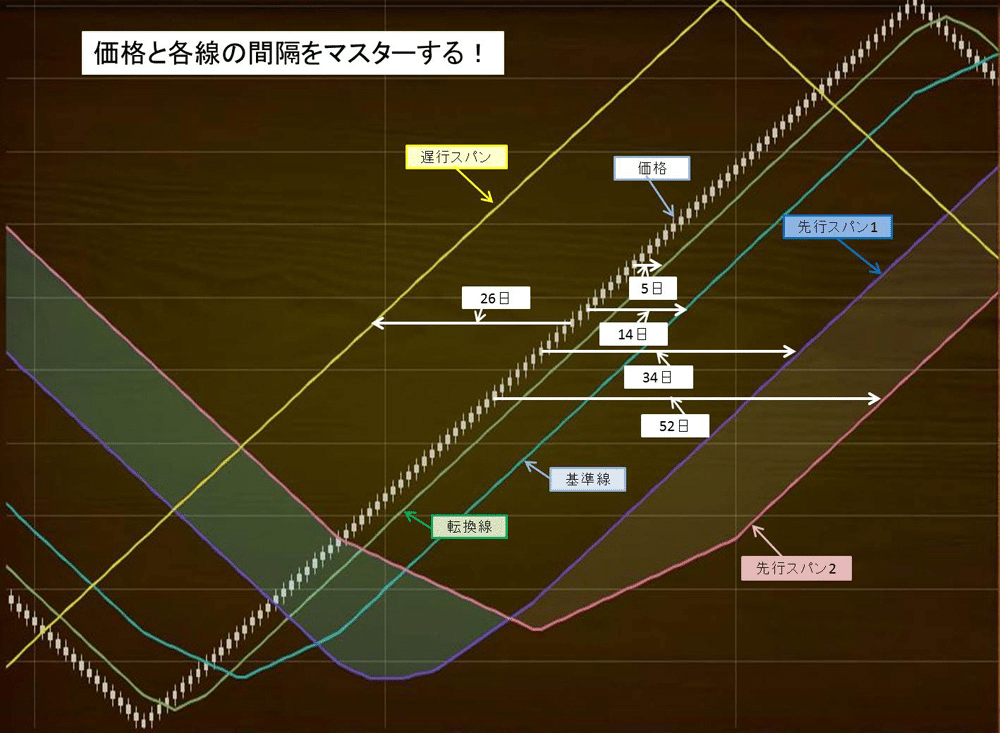

3、一目均衡表基本図で線の間隔を把握する

典型的な価格の動きを仮想して一目均衡表を描いたもの

この基本図を見ると

一目均衡表のそれぞれの線は、

通常のチャートでは別々の動きをしているように見えるが、

基本は全ての線が価格の動きに平行に動く。

安定して上昇する相場、安定して下降する相場が長く続けば、

やがて一目均衡表の各線は全てが価格に平行な動きを示す。

そのとき、それぞれの線が

どれだけ遅れて追随してくるかを認識していることも

一目均衡表マスターになるためにはとても大事。

【安定上昇が長く続くと・・・】

・転換線は価格に5日遅れて平行に上昇する。

・基準線は価格に約14日遅れて平行に上昇する。

・先行スパン1は価格に約34日遅れて平行に上昇する。

・先行スパン2は価格に約52日遅れて平行に上昇する。

・遅行スパンは常に価格の26日前を平行に上昇する。

帯状で上昇、帯状で下降するはずの雲が

膨らんだり狭まったりすると、

それは価格が安定上昇、安定下降していない

ということの証明となる。

4、先行スパン1は何を表わす線か?

転換線が短期(9日間)の相場水準(=中心)を表わし、

基準線が中期(26日間)の相場水準(=中心)を表わしているとしたら、

先行スパン1は短中期の相場水準(=中心)を表わしている。

大雑把に言えば17.5日。

その短中期の相場水準を表わし、

短中期のトレンドを表わしているのが先行スパン1。

5、先行転換線、先行基準線がある!

遅行スパンは現在の価格を26日過去にずらして描画したもの。

ずらしただけで価格は変わらない。

では遅行スパンをずらしていないと考えたら

つまり・・・遅行スパンの方が現在の位置と考えると、

転換線・基準線の方が26日将来にずらしたことなる。

遅行スパンをずらしてないと考えたら、

逆に転換線や基準線やろうそく足を

26日先にずらして描画したということになる。

つまり、26日将来に描画した転換線・基準線は既にある。

遅行スパンから転換線・基準線に向けて作図の線を引けば、

現在の価格が

26日後に短期の相場水準・中期の相場水準に向かって動くとしたら

どういうルートをたどるかが示される。

それを実際の動きと比較する。それが予測。

価格実線(ろうそく足)の先端から

先行スパン1・2に向けて線を引く、

また遅行スパンの位置から

転換線・基準線に向けて線を引く。

これが「予測」の線。

そしてその後、価格がそれぞれの線に対してどう動くかを分析する。

通常はトレンドが転換した可能性があるところから引き、

そのトレンド転換が本物か一時的なものかを分析するために使う。

ちょっと上記の図を修正してみよう。

ろうそく足の頂点、遅行スパンの頂点から、

26日後の先行スパン1・2、

26日後の転換線基準線に向けて線を引く。

このケースでは現在のところ、

価格の動きは

頂点から先行スパン2に向けた線よりも大きく下回っている。

急激な下げ相場ということがわかる。

しかし、通常はやがて修正高が現れる。

その時に、この下げが一時的な下げだったのか、

下げ幅を調整しながらさらに下がっていくのか、

その下げはどこへ向かって下がっているのかなどが、

この予測図から次第に浮き彫りになっていく。

一目均衡表最大の謎、『雲』を解析する!前編

雲を極める

1、世間一般的に言われる雲の役割

【世間一般に言われる雲の見方】

1、価格が雲に近づくと跳ね返されやすい。(雲が抵抗線・支持線となる) 2、雲の中に入るともみあいになりやすい。

3、雲を上に突き抜けると、そのまま大きく上昇。

雲を下に突き抜けると、そのまま大きく下落。

4、雲が分厚いと跳ね返されやすく、薄いとすぐに突き抜けやすい。

(雲の厚さが抵抗の強さに通じる)

5、雲のねじれの部分が変化日となる。

一目均衡表の各線は

短期・中期・長期の売り方と買い方の力関係を分析し、

それぞれの線がその均衡点を示す。

短期が9日(本)、中期が26日(本)、長期が52日(本)。

例えば週足で言えば、9週は2か月、26週は半年、52週は1年を表わす。

転換線は短期の相場水準を表わし、

基準線は中期の相場水準を表わし、

先行スパン2は長期の相場水準を表わす。

2、価格は何故雲に近づくと跳ね返されやすいのか?

不思議なことに上から雲に向けて下降していっても、

下から雲に向けて上昇していっても

最初にぶつかるのはほとんど先行スパン1。

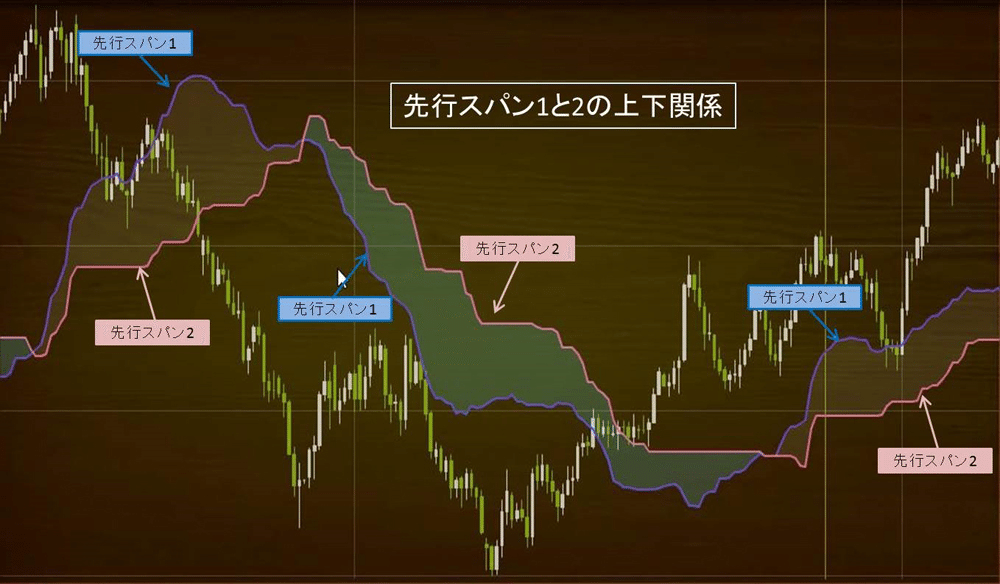

価格がある程度上昇すると、

先行スパン1が先行スパン2の上に来て、

価格がある程度下降すると先行スパン1が先行スパン2の下に来る。

下降トレンドに素早く反応するのも先行スパン1、

遅れて反応するのが先行スパン2、

ということは、どんどん下降していくと

先に反応の早い先行スパン1の方がどんどん下降し、

遅れて先行スパン2が下降していく。

その結果、先行スパン1の方が下に来る。

基本はあくまで

価格が雲と最初にぶつかるのは先行スパン1、

そして価格が雲を抜けるのは先行スパン2を突き破る

ということを覚えよう。

そして先行スパン1はおおよそ3分の1押し(戻し)の位置となる。

長期(52日間)の上昇で後半上昇が減速したときには、

先行スパン1は3分の1より上を示す。

後半が加速したときには3分の1より下を示す。

そうやって微修正しながら、トレンドのある相場が押し目を迎えたとき、

どこが反発しやすい位置かを示したのが先行スパン1。

さまざまな検証の中で

トレンドのある相場がどこで反転しやすいかを調べて設定されたのが

先行スパン1。

だからここで跳ね返されるのは当たりまえ。

3、価格は何故雲の中でもみあうのか?

また何故雲を抜けると一気に動くのか?

長期(52日間)の上昇の半値押しに当たるのが先行スパン2、

これは買い方にとって最後の砦だからなんとしてでも死守したいところ。

だから一番抵抗が強い。

先行スパン1はおよそ三分の一押しの位置。

上昇力が強い時はここで跳ね返されるが、

さほどでもないときは打ち破られる。

もみ合い相場では

先行スパン1が抵抗にはならない。

線がもみあいの中心なら、

価格はその線の上に行ったり下に行ったりを繰り返す。

ということはその線を簡単に通過する。

【雲の中でもみあいになりやすい理由】

トレンドが勢いを無くし、先行スパン1を抜けたとしても、

先行スパン2は半値押し(戻し)という買い方・売り方の最大攻防ライン。ということでここには大きな抵抗がある。

簡単には打ち破られないので、

結果として雲の中でもみあうことになる。

【雲を抜けると一気にその方向に動きやすい理由】

先行スパン2は長期の半値押し(戻し)ライン。

そのラインを突破すると、大勢の流れが逆転してしまう。

よって一気にそちら方へ動きやすい。

一目均衡表最大の謎、『雲』を解析する!後編、雲のねじれの秘密!

雲のねじれの秘密

1、もみあい時の一目均衡表

【一般に言われる雲の見方】

1、価格が雲に近づくと跳ね返されやすい。(雲が抵抗線・支持線となる) 2、雲の中に入るともみあいになりやすい。

3、雲を上に突き抜けると、そのまま大きく上昇。

雲を下に突き抜けると、そのまま大きく下落。

4、雲が分厚いと跳ね返されやすく、薄いと簡単に突き抜ける。

(雲の厚さが抵抗の強さに通じる。)

5、雲のねじれの部分が変化日となる。

一目均衡表では、

トレンドがあるときと、もみあい時では分析の仕方が違う

・トレンドがあるときは、一目均衡表の各線は押し目の限界を示す。

・もみあい相場のときは、一目均衡表の各線は次第に接近し、

もみあいの中心を示す。

まずは基準線の勾配。

これは中期トレンドがどういうトレンドかを示している。

もちろん先行スパン2が長期トレンドを表わし、

転換線が短期トレンドを表わしているのだから、

その3本の勾配を全部見比べてほしいが、

一番大事なのはやはり基準線。

短期のトレンドではトレンドが小さすぎてなかなか取れない。

長期のトレンドなどめったにない。

ということで一般トレーダーが

利益を上げられるのは中期のトレンド。

それを示しているのが基準線。

これは短い足(5分足や1時間足)に置き換えても同じ。

もみあい相場になると

一目均衡表の各線はどんどんくっついていく。

逆にトレンドがあるときは

5つの線がどんどん離れていく。

2、雲の分厚さと抵抗の関係

雲が分厚いと跳ね返されやすく、薄いと簡単に突き抜ける。

(雲の厚さが抵抗の強さに通じる。)

3、雲のねじれとは?

雲のねじれは大勢トレンドの転換を示す。

但し、雲は26日先に描いているので、

大勢のトレンドが転換するのは

そのねじれの位置から言うと26日前。

今日チャートを眺めていたら26日先に描かれていた雲がねじれた

(先行スパン1と2がクロスした)ということで、

大勢のトレンド転換を

今日、察知するということ。

9日間の中心(=半値)と26日間の中心(=半値)を比較して、

トレンドの変化を見つけるのが均衡表の好転・逆転。

「転換線(=9日間の半値)が

基準線(=26日間の半値)の上に来れば

上昇トレンド、

転換線が

基準線の下に来れば下降トレンド。

その2線がクロスすることにより、

下降トレンドから上昇トレンド、

上昇トレンドから下降トレンドへの転換期となる」

短期のトレンドの変化を探るには移動平均線も短期のものを使うし、

長期トレンドの変化を探るには長期のものを使う。

転換線と基準線のクロス(=均衡表の好転・逆転)は

中期トレンドの変化を見るために使い、

先行スパン1と2のクロス(=雲のねじれ)は

長期トレンドの変化を見るために使う。

同じ雲のねじれでも

先行スパン1が先行スパン2を上抜くことを「雲の好転」、

先行スパン1が先行スパン2を下抜くことを「雲の逆転」

と私は呼んで識別している。

これが大勢トレンドの転換を表わし、

雲の好転で大勢上昇トレンドとなり、

雲の逆転で大勢下降トレンドとなる。

但し、重要なのは、

それが描かれているのは26日将来だから、

大勢転換が起こったのは

雲のねじれが描かれている日ではなくて、

その26日前ということ。

26日先に描かれている雲がねじれてましたという、

まさにその日が重要変化日。

【雲のねじれ】

・雲がねじれが起こった日が重要。

その日に大勢トレンドの転換を察知。

・先行スパン1が2を上抜けば

大勢下降トレンドから大勢上昇トレンドへの転換を示す。

・先行スパン1が2を下抜けば

大勢上昇トレンドから大勢下降トレンドへの転換を示す。

・雲のねじれが描かれている日は特に変化日ではない。